- •Педагогика

- •Методологические основы профессиональной педагогики (системный, личностно-ориентированный, компетентностный и другие подходы). Методология и методы профессионально-педагогического исследования.

- •Система общего и профессионального образования в России. Основные тенденции развития современной системы профессионального образования.

- •Педагогический процесс как составляющая профессионального образования. Определение и структура, характеристика основных компонентов. Закономерности и принципы педагогического процесса.

- •Сущность содержания профессионального образования. Характеристика содержания профессиональной подготовки в учреждениях профессионального образования.

- •Сущность педагогических методов. Педагогические приемы и способы как компоненты методов. Классификации методов обучения.

- •Сущность педагогических средств. Классификация педагогических средств. Современные педагогические средства, их возможности, достоинства и недостатки, перспективы развития.

- •Сущность педагогических форм. Взаимосвязь форм, методов, средств и содержания в педагогическом процессе. Классификация педагогических форм обучения. Современные формы профессионального обучения.

- •Характеристика классно-урочной системы обучения: ее признаки и история развития. Урок как основная форма классно-урочной системы обучения.

- •10. Проектирование в структуре педагогической деятельности. Особенности педагогического проектирования. Актуальность педагогического проектирования в современных условиях.

- •11. Государственные стандарты профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания обучения. Структурирование содержания обучения на макроуровне и микроуровне.

- •12. Сущность воспитания и его место в целостной структуре непрерывного профессионального образования.

- •13. Личностно-деятельностный подход к воспитанию. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента. Характеристика профессионально-педагогической деятельности.

- •Общая характеристика проф пед. Деятельности

- •1.2. Структура педагогической деятельности

- •1.3. Функции и противоречия педагогической деятельности

- •1.4. Уровни продуктивности педагогической деятельности

- •2.2. Профессиональная я-концепция учителя

- •2.1. Понятие я-концепции

- •2.2. Профессиональное самосознание учителя

- •2.3. Самооценка в структуре профессиональной я-концепции учителя

- •.3. Педагогическая направленность: понятие и структура

- •3.1. Проблема направленности в общепсихологических теориях личности

- •3.2. Понятие педагогической направленности

- •3.3. Структура педагогической направленности

- •3.4. Типы педагогической направленности

- •4. Мотивация и продуктивность педагогической деятельности

- •4.1. Классификация мотивов педагогической деятельности

- •4.2. Особенности проявления мотивов педагогической деятельности в инновационной деятельности

- •4.3. Концепция оптимальности "мотивационного комплекса" педагога

- •4.4. Основные типы центрации учителя

- •14. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. Профессионально-педагогическое общение. Культура педагогического общения, ее основные компоненты

- •15. Содержание и направления воспитательной работы в системе профессионального образования.

- •Совет по воспитательной работе:

- •16. Кураторская служба. Система и задачи работы куратора (классного руководителя)

- •17.Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина. Основные понятия методики профессионального обучения и методическая терминология

- •Содержание профессионального обучения (теоретическое и производственное обучение).

- •Общая характеристика профессии мастера по. Профессиональная деятельность специалиста. Структура трудового процесса.

- •Сущность методического анализа в профессиональном обучении. Структура методического анализа учебного материала. Методическая редукция технических понятий.

- •Методическое конструирование предметно-знаковых систем. Конструирование спецификации учебных элементов и графа учебной информации. Методика разработки метаплана.

- •Методика инструктажа в производственном обучении. Функции и классификации инструктажа.

- •Методика проверки профессиональных знаний и умений. Разработка тестов контроля профессиональных знаний и умений. Структура диагностических тестов.

- •24. Традиционные и инновационные средства оценивания результатов обучения. Разработка тестов контроля профессиональных знаний и умений. Структура диагностических тестов. Тесты. Классификация тестов

- •Учебно-программная документация профессионального оу. Методика анализа учебных программ.

- •26. Современные педагогические технологии, их классификация и характеристики. Критерии эффективности педагогической технологии.

- •27. Сущность понятия информационные (компьютерные) технологии. Характеристика педагогических программных средств создания информационных технологий.

- •28. Характеристика технологии дистанционного обучения. Виды дистанционных учебных занятий. Перспективы развития технологии дистанционного обучения.

- •29. Характеристика технологии программированного обучения. Принципы программированного обучения. Виды обучающих программ: линейная, разветвленная, адаптивная, комбинированная.

- •30. Технология поэтапного формирования умственных действий.

14. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. Профессионально-педагогическое общение. Культура педагогического общения, ее основные компоненты

Общение – есть взаимодействие 2-х или более субъектов, создание благоприятного климата в целях успешного достижения общего результата.

Общение – это связь между людьми, в результате которой происходит влияние одного человека на другого. В общении реализуется потребность в другом человеке. Посредством общения люди организуют различные виды практической и теоретической деятельности, обмениваются информацией, вырабатывают целесообразную программу действий, взаимно влияют друг на друга. В процессе общения формируются, проявляются и реализуются межличностные взаимоотношения.

Общение - особый вид деятельности, оно сопровождает все разновидности ее, оно пронизывает самое деятельность прямо или опосредованно.- Поэтому, если педагогу не удается правильно наладить общение со студентом, то крайне редко предметная деятельность окажется плодотворной.

Великая роль общения, в котором и педагог, и воспитанник играют роль субъектов, создает иллюзорное представление о том, что студент выступает субъектом воспитательного процесса. И часто можно встретить педагогов, уверенных, что он, наряду с педагогом, является субъектом воспитания. Субъектность студента ограничивается его деятельностью - он субъект собственной деятельности, не процесса воспитания. Он и не способен стать субъектом воспитания, ибо не может ставить цели и вырабатывать стратегию и тактику воспитательного процесса.

Субъект воспитания - это всегда педагог-профессионал либо взрослый, осознанно и целенаправленно способствующий вхождению учащегося в контекст культуры.

Общение - это не просто ряд последовательных отдельных действий (деятельностей) общающихся субъектов. Любой акт непосредственного общения - это воздействие человека на человека, а именно - их взаимодействие. Процесс общения строится как система сопряженных актов взаимодействия.

Общение характеризуется как социальный процесс, осуществляемый внутри определенной социальной общности (в группе, в классе, в обществе в целом). Социальность общения объясняется не только тем, что оно обслуживает коллективную деятельность, но прежде всего тем, что оно выражает или реализует общественные отношения.

Отмеченные выше сущностные характеристики общения имеют место и в педагогической деятельности, но специфика педагогического общения определяется назначением этой деятельности, направленной на реализацию целей развития личности, созданием благоприятного психологического климата.

В процессе педагогического общения осуществляется обучение приемам и способам умственной деятельности, формирование мыслительных процессов, управление процессами учения, обучение приемам работы, постоянное поддержание заинтересованности учащихся на самом уроке, мотивационное обеспечение учебного процесса, нормативных взаимоотношений с коллективом и с учителем, снятие эмоциональной напряженности.

В основе педагогического общения лежат такие умения, как умение оценить ситуацию, установить контакт с классом, правильно понять ученика и т.д. Все это является составной частью профессионального мастерства и обеспечивает успех педагогической деятельности.

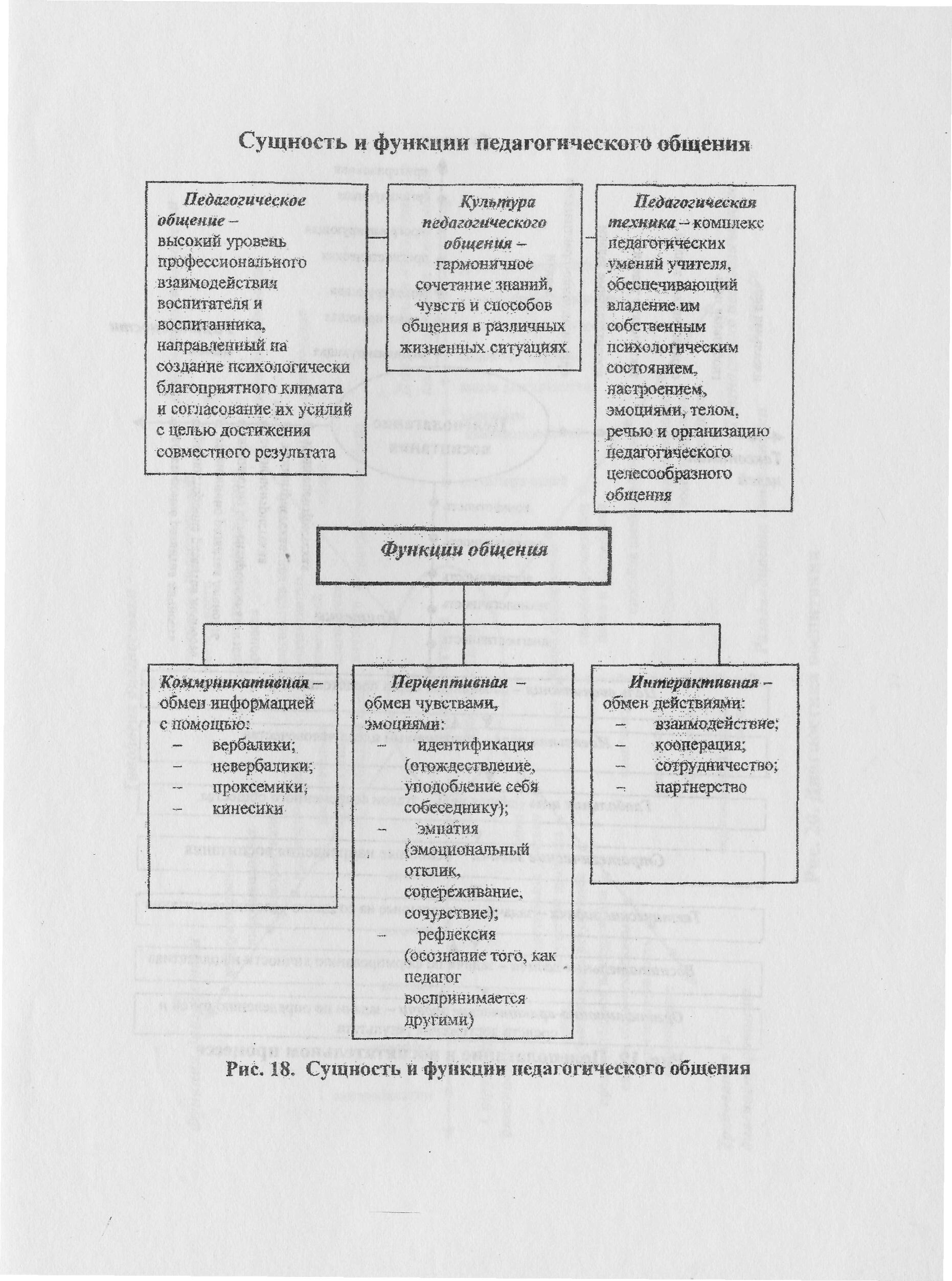

Профессионально-педагогическое общение – это профессиональное общение учителя с учащимися в процессе обучения и воспитания. Оно направлено на создание условий для всестороннего развития личности, позволяет управлять социально-психологическими процессами в коллективе и обеспечивать благоприятный психологический климат.

Педагогическое общение необходимо рассматривать в двух аспектах:

как коммуникативную деятельность педагога, направленную на организацию своих отношений с учащимися;

как управление общением учащихся в коллективе.

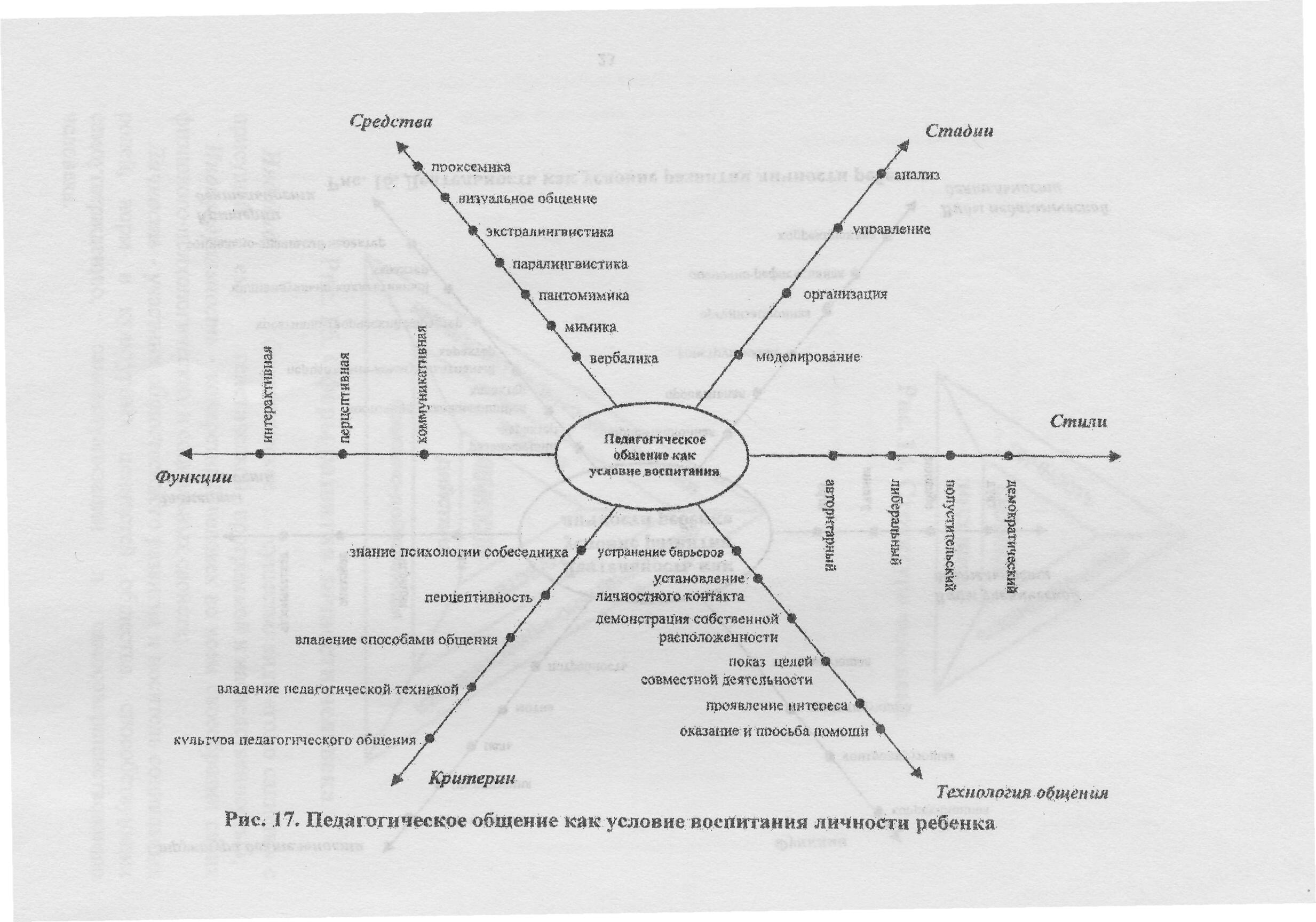

Функции общения:

коммуникативная – обмен информацией с помощью:

- вербалики;

- невербалики;

- проксемики;

- кинесики.

перцептивная – обмен чувствами, эмоциями:

- идентификация(отождествление, уподобление себя собеседнику);

- эмпатия (эмоциональный отклик, сопереживание, сочувствие);

- рефлексия (осознание того как педагог воспринимается другими).

интерактивная – обмен действиями:

- взаимодействие;

- кооперация;

- сотрудничество;

- партнерство.

Средства общения

1. проксемика

2. визуальное общение

3. экстралингвистика

4. паралингвистика

5. пантомимика

6. мимика

7. вербалика

Стаи общение

1. моделирование

2. организация

3. управление

4. рефлексия.

В профессиональном общении педагога различают четыре стиля:

демократический – члены коллектива участвуют в обсуждении задач стоящих перед коллективом, решения принимаются совместно;

авторитарный – в отношениях руководителя с подчиненными преобладает строгость, жесткие методы руководства, подчиненные выступают лишь в роли исполнителей, не участвующих в принятии решений;

либеральный – руководитель ограничивается убеждением, уговариванием, при этом отсутствует единая линия и должная требовательность. Каждый в работе предоставлен сам себе.

Этот стиль общения, к которому также иногда обращаются начинающие учителя, связан в основном с неумением организовать продуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью. Ведь такое общение сформировать трудно, и молодой учитель нередко идет по линии наименьшего сопротивления, избирая общение-устрашение или дистанцию в крайнем ее проявлении. В творческом отношении общение-устрашение вообще бесперспективно. В сущности своей оно не только не создает коммуникативной атмосферы, обеспечивающей творческую деятельность, но, наоборот, регламентирует ее, так как ориентирует детей не на то, что надо делать, а на то, чего делать нельзя, лишает педагогическое общение дружественности, на которой зиждется взаимопонимание, так необходимое для совместной творческой деятельности.

Исследования показывают, что наиболее оптимальным оказывается

демократический стиль, при котором повышается творческая активность, инициативность членов коллектива и их ответственность за принятые решения.

Педагогическое общение определяется многими факторами. Среди них важнейшими являются:

индивидуальный стиль общения педагога;

установка преподавателя на отдельных учеников;

учет личностных особенностей учащихся;

уровень развития коллектива;

наличие умений профессионального общения.

Таким образом, с психологической точки зрения, педагогическое общение - это многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности.

Педагогическое общение в большей части достаточно регламентировано по содержанию, формам, а потому оно не является лишь способом удовлетворения абстрактной потребности в общении. В нем отчетливо выделяются ролевые позиции педагога и обучаемых, отражающие "нормативный статус" каждого. Их содержание определяется уставными документами, учебными планами и программами.

Критерии

Знание психологии собеседника

перцептивность

владение способаими общения

владение пед техникой

культура пед общения

Культура пед общения- есть высокий уровень проф общения, при этом культура в данном контексте понимается как гармоничное сочетание знаний, чувств, и способов общения в различных воспитательных ситуациях.

Культура педагогического общения во многом определяется личностью самого педагога. Важен вопрос этики в работе учителя. Профессиональная этика —эта проблема актуальна для молодого учителя (отношения с коллегами и детьми), ведь ему мешает отсутствие опыта. Сильно облегчить его жизнь могут устойчивые моральные принципы и убеждения. С другой стороны, учитель постоянно сталкивается с самыми разнообразными, зачастую полярными отношениями людей к одному и тому же предмету. Гибкость мышления и дипломатичность в отношениях здесь просто необходима. Следовательно, надо как можно больше внимания уделять навыкам общения, умению установить и поддержать контакт с собеседником, привлечь и удерживать его внимание. Комплекс навыков, необходимый для этого, довольно трудно определяем, и, скорее всего, зависит от типа характера, воспитания, мышления. Умение предотвратить агрессивные выпады в свой адрес состоит прежде всего в умении вызвать симпатию к себе. Это довольно часто проявляется в учительской среде: к одному учителю дети тянутся, другого не любят. Неприязнь к учителю перерастает в неприязнь к предмету, а потом – в неуспеваемость по нему. С другой стороны, манипулирование чувствами других людей, по меньшей мере, неэтично, а вообще очень сильно травмирует психику. Поэтому, прежде всего учитель воспитывает уважение к другим людям, к их чувствам и эмоциям у себя, а уж потом требует этого от других. Комплекс навыков по управлению своими эмоциями, чувствами включен в программу многих оздоровительных систем. Более того, нужен соответствующий внутренний настрой, потому что пессимизм учителя обязательно передастся детям. Дети очень чувствительны к психологическому состоянию учителя, поэтому недопустимы вспышки ярости, недовольства, агрессии. Достичь этого можно только имея устойчивую, уравновешенную нервную систему.

Компоненты культуры.

Знание: психологии собеседника и этнической психологии собеседника

перцептивность(чувства):

- открытость

- доброжелательность

- рефлексивность(понимать как воспитывать)

способы деятельности:

- обычаи;

- традиции;

- правила;

- установки;

- общение в той или иной группе коммуникантов.