- •1 Зонная энергетическая диаграмма полупроводников. Закон Ферми-Дирака

- •Триггеры

- •Уравнение электродинамических процессов в полупроводниковых приборах

- •Параметры и характеристики усилителей

- •Концентрация снз в примесном полупроводнике

- •Транзисторный ключ

- •Обобщенная структура генератора синусоидальных сигналов

- •Билет 5

- •Закономерности диффузионного и дрейфового движения снэз

- •Область безопасной работы полупроводниковых приборов Билет 6

- •Параметры полупроводниковых материалов

- •Схемы включения биполярного транзистора

- •Закономерности процессов инжекции и экстракции снэз в полупроводниковых приборах

- •2.Режимы покоя классов «а», «в», «ав» транзисторов усилительных каскадов

- •1. Равновесное состояние p-n-перехода при прямом напряжении

- •Усилительный каскад переменного тока с включением транзистора по схеме с общим эмиттером.

- •Процессы в p-n-переходе при прямом напряжении

- •Усилительный каскад переменного тока с включением транзистора по схеме с общим коллектором.

- •Билет 12

- •Процессы в p-n-переходе при обратном напряжении

- •Усилительный каскад постоянного тока. Дрейф нуля.

- •Билет 13.1. Идеализированная вольт-амперная характеристика p-n-перехода

- •Билет 13.2. Дифференциальный (балансные) каскад усиления

- •Билет 14.1. Реальная вольт-амперная характеристика p-n-перехода (электронно-дырочного перехода)

- •Билет.14.2. Операционный усилитель

- •Билет 15.1. Емкость р-n-структуры

- •Билет 15.2. Усилители на основе оу

- •1.Состояние пробоя p-n-перехода

- •2.Операционные устройства на основе операционного усилителя(оу)

- •1.1. Интегральные схемы

- •1.2. Операционные усилители

- •1.3. Анализ схем включения операционных усилителей

- •1.4. Базовые схемы включения операционных усилителей

- •1.Полевой транзистор мдп-типа со встроенным каналов.

- •2.Структура источников вторичного электропитания и его параметры

- •1.Полупроводниковый диод

- •2.Схемы выпрямителей напряжения

- •Стабилитрон

- •Последовательное соединение стабилитронов

- •Нормальный активный режим

- •Инверсный активный режим

- •Режим насыщения

- •Режим отсечки

- •Барьерный режим

- •1.2 Элемент или

- •Отрицание, не

- •Инверсия функции конъюнкции. Операция 2и-не (штрих Шеффера)

- •Инверсия функции дизъюнкции. Операция 2или-не (стрелка Пирса)

- •Эквивалентность (равнозначность), 2исключающее_или-не

- •Сложение по модулю 2 (2Исключающее_или, неравнозначность). Инверсия равнозначности.

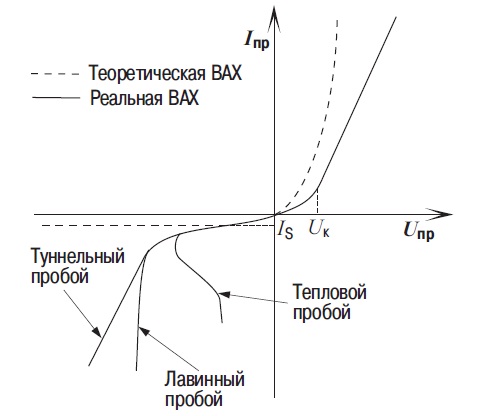

Билет 14.1. Реальная вольт-амперная характеристика p-n-перехода (электронно-дырочного перехода)

Теоретическая вольт-амперная характеристика (ВАХ) электронно-дырочного перехода выражается следующим уравнением (уравнение Эберса-Молла):

Iпр=Iдиф−Iдр=IS(eU/φт−1),

где IS – ток насыщения (ток дрейфа неосновных носителей),

φт=kT/q — тепловой потенциал,

U — напряжение на переходе.

Однако приведенное уравнение весьма приблизительно совпадает с реальными вольт-амперными характеристиками, так как не учитывает целого ряда физических процессов, происходящих в полупроводниках. К таким процессам относятся: генерация и рекомбинация носителей в запирающем слое, поверхностные утечки тока, падение напряжения на сопротивлении нейтральных областей, явления теплового, лавинного и туннельного пробоев.

Процессы генерации и рекомбинации носителей в запирающем слое для некоторых типов полупроводников (кремний) могут оказывать существенное влияние на вид ВАХ. В отсутствие внешнего напряжения между процессами генерации и рекомбинации устанавливается равновесие. При приложении к переходу обратного напряжения дырки и электроны, образующиеся в результате генерации, выводятся полем запирающего слоя. Это приводит к появлению дополнительного тока генерации, совпадающего с обратным током перехода. Величина такого тока существенно зависит от параметров полупроводника и концентрации примесей (при увеличении концентрации примесей ток генерации растет) и может превысить значение тока насыщения, став основной составляющей обратного тока. С увеличением обратного напряжения растет ширина запирающего слоя (пропорционально √Uобр, соответственно растет число генерируемых в нем носителей и увеличивается ток генерации. Поэтому на реальной ВАХ при увеличении обратного напряжения наблюдается постепенный рост обратного тока вплоть до начала проявления процессов пробоя. Возрастанию обратного тока способствуют также токи утечки.

Если ток протекающий через переход незначителен, то падением напряжения на сопротивлении нейтральных областей можно пренебречь. Однако при увеличении тока этот процесс оказывает все большее влияние на ВАХ прибора, т.е. его реальная характеристика идет под меньшим углом и вырождается в прямую линию, когда напряжение на запирающем слое становится равным контактной разности потенциалов.

При некотором обратном напряжении наблюдается резкое возрастание обратного тока. Это явление называют пробоем перехода. Существует три вида пробоев: туннельный, лавинный и тепловой (рис. 1.2-2). Туннельный и лавинный пробои представляют собой разновидности электрического пробоя и связаны с увеличением напряженности электрического поля в переходе. Тепловой пробой определяется перегревом перехода.

Рис. 1.2-2. Реальная вольт-амперная характеристика (ВАХ) p-n-перехода.

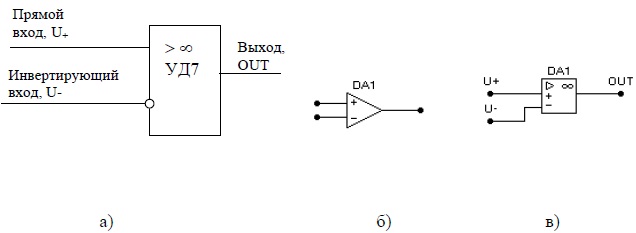

Билет.14.2. Операционный усилитель

Операционный усилитель (ОУ) это усилитель постоянного тока, приспособленный к работе с цепями отрицательной обратной связи. То есть, ОУ должен непременно иметь инвертирующий вход, подача на который выходного сигнала или его части соответствует определению отрицательной обратной связи. Современный ОУ имеет два входа: неинвертирующий или прямой и инвертирующий. Условное обозначение ОУ на принципиальных схемах предложено на рисунке 5.11.

Рисунок 5.11

Обозначения ОУ, предложенные на рисунках 5.11б и 5.11в, соответствуют обозначениям, принятым в системе моделирования «Electronics Workbench» и часто используются в литературе.

Усилитель реагирует на разность входных сигналов, то есть справедливо:

Uout = Ku * (U+ −U− ),

где U out - выходное напряжение, K u - коэффициент усиления усилителя по напряжению, U+ и U − - напряжения на прямом и инвертирующем входах соответственно.

Кроме коэффициента усиления по напряжению ОУ характеризуют входным дифференциальным сопротивлением, входным током, напряжением смещения нуля, температурным дрейфом нуля, полосой пропускания, скоростью слежения, то есть максимальной скоростью изменения выходного сигнала, диапазоном изменения выходного напряжения. Идеальный ОУ должен обладать стремящимся к бесконечности коэффициентом усиления и высоким входным сопротивлением, полоса пропускания ОУ должна начинаться с нулевой частоты и простираться до бесконечности. Во многих применениях реальный усилитель имеет достаточно хорошие параметры, что позволяет пренебречь его входными токами и считать его коэффициент чрезвычайно большим. Это позволяет значительно упростить расчёт схем с операционными усилителями.

При использовании операционных усилителей с цепями отрицательной обратной связи в предположении, что выходной сигнал усилителя не достигает предельных своих значений, (то есть, ОУ работает в линейной области, когда справедлива линейная зависимость выходного сигнала от разности входных сигналов) для расчёта схемы можно пользоваться двумя простыми правилами:

• входное сопротивление усилителя чрезвычайно велико, что позво-

ляет не учитывать входной ток;

• усилитель за счёт обратной связи всегда обеспечивает равенство на-

пряжений на своих входах:

U+ = U-.

Чтобы иметь возможность формировать на выходе ОУ напряжение любой полярности, усилители питают от двух разнополярных источников напряжения, например, ±15В. Возможно питание и от однополярного напряжения с формированием среднего уровня на прямом входе ОУ с помощью, например, резисторного делителя.

Операционные усилители находят широкое применение в составе решающих усилителей аналоговых вычислительных устройств. Решающий усилитель - это усилитель, выполняющий в аналоговом виде какие-либо математические операции. Известным достоинством аналоговых устройств является возможность работы в реальном времени, теоретически исключительно высокое быстродействие. Но в настоящее время наибольшее применение ОУ находят в измерительной технике, в различных узлах и устройствах специального применения. Например, ОУ используются в аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователях, в составе стабилизаторов напряжения в источниках питания ЭВМ и других электронных устройств. Рассмотрим возможности ОУ при выполнении математических операций.