- •Тема 4 средства измерений

- •4.1 Классификация средств измерений

- •4.2 Структура средств измерений

- •4.3 Измерительный сигнал. Представление результатов измерений на выходе средств измерений

- •4.4 Погрешности средств измерений

- •4.5 Влияние условий применения средств измерений на их работу и результаты измерений

- •4.6 Взаимовлияние средства и объекта измерений

- •4.7 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

- •4.8 Выбор средств измерений

- •4.9 Особое место и роль электрических и электронных средств измерений

- •Тема 5 метрологическое обеспечение

- •5.1 Понятие и содержание метрологического обеспечения

- •5.2 Государственное регулирование метрологического обеспечения

- •5.3 Утверждение типа средств измерений; аттестация методик измерений

- •5.4 Поверка и калибровка средств измерений

- •5.5 Система стандартных справочных данных

- •5.6 Метрологическая экспертиза

- •5.7 Государственный метрологический надзор

- •5.8 Аккредитация в области обеспечения единства измерений

- •5.9 Метрологические службы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.8 Выбор средств измерений

4.8.1 Общие положения

Успешное решение поставленной измерительной задачи зависит существенным образом от правильного, обоснованного выбора средства (средств) измерений. Этот выбор основывается на учёте максимально полного и комплексного набора свойств (параметров, характеристик) выбираемого средства измерений, в том числе и главным образом характеристик метрологических. Применительно к выбору средств измерений из числа уже разработанных, изготовляемых и предлагаемых на рынке, названный набор должен включать в себя следующие критерии, требования и условия:

- вид и характер подлежащей измерению физической величины (величин) у данного объекта измерений;

- требуемый (необходимый) вид измерений: прямые, косвенные, совместные, однократные, многократные, периодические, непрерывные, статические, динамические, абсолютные, относительные;

- место проведения измерений: лаборатории (в том числе научно-исследовательские, испытательные), производственные помещения (в том числе технологическое оборудование), испытательные полигоны, природные объекты и др.;

- требуемый объём измерений: один объект измерений или несколько, одна или несколько точек измерения у одного объекта измерений, проведение измерений одновременное на всех объектах (во всех точках) или поочерёдное, измерения выборочные или сплошные, единичные (эпизодические) или постоянные (массовые);

- вид средства измерений по назначению: мера (активная, пассивная), стандартный образец (свойства, состава, расходуемый, нерасходуемый), дозатор (дискретный, непрерывный), измерительный прибор (аналоговый, цифровой), измерительный преобразователь (первичный, промежуточный), измерительная установка, измерительно-вычислительный комплекс, измерительная система;

- вид взаимодействия (соединения) объекта и средства измерений между собой: непосредственное или с помощью линии (канала) связи (механической, гидравлической, газовой, электрической, оптической);

- в случае измерения свойств веществ и материалов необходимость отбора проб и образцов, их подготовки к измерениям, необходимость (возможность) их транспортировки и хранения;

- способ размещения средства измерений: стационарный (на щите, пульте или непосредственно на объекте измерений), переносной, напольный, настольный, настенный, портативный;

- требуемый диапазон измерений измеряемой физической величины: широкий, узкий, возможность (допустимость) разделения общего диапазона на поддиапазоны, ручное или автоматическое переключение поддиапазонов;

- требуемая допускаемая (предельная) погрешность измерения измеряемой величины (абсолютная, относительная) с учётом дополнительных и динамических, инструментальных и методических;

- необходимая (желаемая) форма представления результатов измерений: показания (аналоговые, цифровые), регистрация с указанием вида носителя, измерительный выходной сигнал (аналоговый, цифровой, его вид);

- необходимость дополнительной обработки результатов измерений: статистической, спектральной, функциональной и дополнительных (сервисных) функций: программирование подготовки и процесса выполнения измерений, сохранение и специальная обработка результатов измерений, графо построение и т.п.;

- необходимость обеспечения взаимодействия средства измерений и технических средств приёма, переработки и использования результатов измерений: компьютеров, информационных систем и систем (устройств) управления;

- выбираемое средство измерений попадает (не попадает) в сферу непосредственного государственного метрологического регулирования;

- наличие, сложность, доступность (в том числе финансовая) средств и процедур поверки (калибровки) средства измерений;

- условия эксплуатации, транспортировки и хранения средства измерений;

- наличие поставляемой вместе со средством измерений стандартной эксплуатационной документации, наличие в ней максимально полной номенклатуры метрологических характеристик в соответствии с ГОСТ 8.009;

- экономические, экологические, эргономические и характеристики безопасности средства измерений

- и некоторые другие, более специфичные.

Большинство критериев, требований, условий формируются ещё на этапе постановки измерительной задачи или непосредственно следуют из него; остальные формулируются уже на этапе выбора средств измерений.

Из названных критериев, требований, условий некоторые являются очевидными и легко учитываемыми. Однако ряд из них для многих пользователей средств измерений представляются несущественными и второстепенными, которые можно не принимать во внимание, причём необоснованно; по ряду они не находят необходимой информации, поскольку её зачастую не предоставляют по незнанию или умышленно сами производители средств измерений; а некоторые требуют достаточно сложной и трудоёмкой расчётно-экспериментальной проработки.

Так достаточно часто, особенно применительно к физико-химическим и медико-биологическим измерениям, неточно определяется подлежащее измерению свойство (физическая величина) объекта измерения. Например, ставится задача измерять состав какого-либо раствора (концентрацию или долю искомого вещества в нём), а в качестве средства измерений выбирается измеритель какого-либо свойства раствора – плотности (денсиметр), удельной электрической проводимости (кондуктометр) или оптической плотности (фотоколориметр), которые зачастую называются концентратомерам. Да, действительно названные свойства связаны с составом раствора, но эта связь далеко не однозначна, и поэтому недостаточно располагать одним из названных средств измерений, а необходимо ещё установить эту связь для конкретного раствора в конкретных условиях, что порой выливается в сложную и трудоёмкую научно-исследовательскую работу.

Другой пример – содержание алкоголя в крови автоводителя измеряется чаще всего не непосредственно в крови (пробе крови), а опосредованно, через содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе; понятно, что связь между названными величинами далеко не однозначна и нестабильна и определяется массой не учитываемых и даже неизвестных факторов, хотя сами соответствующие средства измерений называют «алкотестерами».

Ещё пример – в полупроводниковой технике весьма широко применяются так называемые тонкие плёнки, важнейшей характеристикой которых является их толщина (единицы и доли микрометра) и которую надо измерять; однако в действительности измеряют не саму толщину плёнки, а её поверхностную плотность, т.е. отношение массы участка плёнки к его площади, при этом измерения становятся не прямыми, а косвенными, и требуется не одно средство измерений – толщины, а минимум два – массы и площади.

Особого внимания и нередко предварительных исследований требует выбор вида измерений. От вида измерений в значительной степени зависит сама возможность решения измерительной задачи или это решение оказывается сложным, трудоёмким, дорогостоящим и даже опасным, что не должно явиться неожиданностью для постановщика измерительной задачи. В частности, не всегда удаётся измерить искомую физическую величину простейшим и наиболее распространённым видом измерений – прямым непосредственной оценки, и приходится прибегать к косвенным, совместным и опосредованным, примеры таких измерений приводились выше. Бывают ситуации, когда возможность измерения того или иного параметра, характеристики техногенного объекта – изделия, системы, технологического процесса – закладывается ещё при проектировании такого объекта; недаром у машино- и приборостроителей существует такое понятие (требование) как контролепригодность проектируемых изделий, машин, приборов, сооружений.

При физико-химических и медико-биологических измерениях довольно часто важнейшей процедурой является отбор проб или изготовление образцов веществ и материалов для собственно измерения их искомых свойств. Мало отобрать пробу или изготовить образец, что не всегда просто сделать, надо эти пробы и образцы транспортировать, хранить, а порой ещё дополнительно подготавливать к измерениям (разбавлять, выпаривать, смешивать, отстаивать, разделять и т.п.); использование самого сложного и точного средства измерений (анализатора, хроматографа) не гарантирует получение достоверной измерительной информации об объекте измерений, если не будет обеспечена идентичность свойств проб и образцов свойствам самих объектов измерений.

Важнейшим условием обеспечения единства измерений, как это было уже неоднократно сказано, является требование к точности измерений или, конкретнее, к погрешности измерений. Это требование реализуется или путём установления (задания) допускаемой погрешности (её границ, интервала) ещё до проведения самого измерения, при этом обеспечивается, что действительная погрешность при конкретном измерении не выходит за эти границы, или действительная погрешность (её возможные границы) определяется в процессе обработки результатов измерений. В любом случае погрешность измерений должна быть известна в том или ином виде, иначе проведение измерений теряет смысл.

Первый путь обычно имеет место тогда, когда речь идёт об измерениях, проводимых с целью контроля свойств техногенных объектов, для которых устанавливаются не только номинальные значения, но и допускаемые отклонения от номинальных значений (так называемые допуски). В этом случае допускаемая погрешность измерений определяется самим допуском и так называемой ошибкой контроля. Более подробно порядок установления такой погрешности изложен ниже. Второй путь обычно используется применительно к измерениям, проводимыми при научных экспериментах (в частности, при измерениях свойств природных объектов) или в метрологических целях, когда от конкретного средства измерений стремятся «выжать» максимум точности, применяя какие-либо дополнительные специальные меры.

При выборе средств измерений по точности (погрешности) на практике почти всегда допускается типичная ошибка: погрешность средства измерений приравнивают погрешности измерений, которые выполняются с помощью этих средств. Многие пользователи средств измерений не помнят или не знают, что погрешность измерений далеко не всегда сводится к погрешности применяемого средства измерений (тем более, к основной); кроме погрешности средства измерений (инструментальной погрешности) в погрешность измерений входят ещё погрешности методическая и субъективная. Порой названные погрешности могут быть сравнимы или даже значительно превышать погрешность инструментальную, особенно это имеет место при физико-химических и медико-биологических измерениях. Из этого следует такое практическое правило: при существенной методической погрешности, полагая, что субъективную погрешность можно свести без особых трудностей к пренебрежимо малому значению, инструментальную погрешность следует выбирать на одном уровне с погрешностью методической; излишне высокая точность средства измерений (сложного и дорогого) не приведёт в этом случае к заметному понижению в целом всей погрешности измерений.

При выборе любого средства измерений необходимо помнить и учитывать то, что оно требует особых мер, обеспечивающих установление при выпуске и поддержание при эксплуатации его заданного уровня точности. Такими мерами являются поверка и калибровка средств измерений. Подробно речь о поверке и калибровке идёт в теме «Метрологическое обеспечение». Однако при выборе конкретного типа средства измерений, особенно высокоточного или сложного, необходимо учитывать, что для обеспечения его поверки или калибровки могут потребоваться значительные затраты на организационные мероприятия и транспортные расходы.

Любое техническое средство, в том числе и средства измерений, требует грамотного и добросовестного отношения к себе: использовать по назначению, не нарушать режимы работы, вовремя и качественно проводить профилактические и контрольные мероприятия; всё это возможно в полной мере осуществлять только при наличии полного комплекта эксплуатационной документации. На практике случаются ситуации, когда данное требование не выполняется или по причине потери документации, или когда имеют дело с импортными средствами измерений.

Применительно к случаю, когда требуемое или подходящее средство измерений отсутствует на рынке, что имеет место в отношении каких-либо новых или оригинальных объектов измерений, возникает необходимость в разработке новых типов и даже видов средств измерений. Заказчиками таких средств измерений обычно выступают их будущие пользователи: учёные, конструкторы, технологи, медики, и требования к ним формулируются на основе уже выше названых критериях и условиях. Особенность же ситуации заключается в том, что данные требования надо изложить в виде технического документа и что они должны быть максимально детальными и полными. Кроме того надо иметь в виду, что разработка оригинального средства измерений может потребовать предварительного проведения сложных и длительных научно-исследовательских работ.

4.8.2 Выбор и обоснование точности средств измерений

Речь здесь идёт о выборе погрешности измерений и погрешности средств измерений применительно к случаю контроля обеспечения допуска на то или иное свойство (параметр, характеристику, состав) продукции.

При этом измерительная задача может заключаться не только в измерении нормированного свойства готовой продукции, но и в измерении данного свойства в процессе её изготовления и эксплуатации, в измерении свойств сырья и полуфабрикатов, в измерении свойств (параметров) технологических воздействий и воздействий окружающей среды.

Возможны два способа, связанные с измерениями, установления соблюдения назначенного допуска: непосредственный и опосредованный. При первом измерению подвергается само нормированное свойство продукции во время или после её изготовления с последующим принятием решения о соблюдении допуска. При втором измерению подвергаются свойства сырья, полуфабрикатов, технологических и внешних условий до начала или в процессе изготовления продукции. Но при этом предварительно необходимо назначить номинальные значения и допуски указанных свойств и именно такие, которые бы «автоматически» обеспечили соблюдение допуска свойства изготовляемой продукции.

Как при первом, так и при втором способах центральной проблемой выступает проблема установления допускаемой погрешности измерений, в том числе допускаемой погрешности соответствующего средства (средств) измерений. Идти по пути применения максимально точных методик и средств измерений, имеющихся в арсенале современной измерительной технике, было бы слишком накладно, а то и вовсе невозможно. Совсем игнорировать данную проблему и применять имеющиеся «по рукой» средства измерений любой точности нельзя, поскольку это может привести в лучшем случае к бесполезности таких измерений, а в худшем чревато значительными потерями материалов, энергии, времени, а то и опасностью для жизни и здоровья людей.

Грамотное и эффективное решение данной проблемы возможно только на пути сопоставления допуска на нормированное свойство и допускаемой погрешности измерения этого свойства. Очевидно, что погрешность измерения (её доверительный интервал) должна быть меньше допуска, при этом погрешность и допуск должны выражаться в одинаковой форме: абсолютной (обычно) или относительной. Но вот на сколько или во сколько раз обоснованно можно установить только на основе методов теории погрешностей.

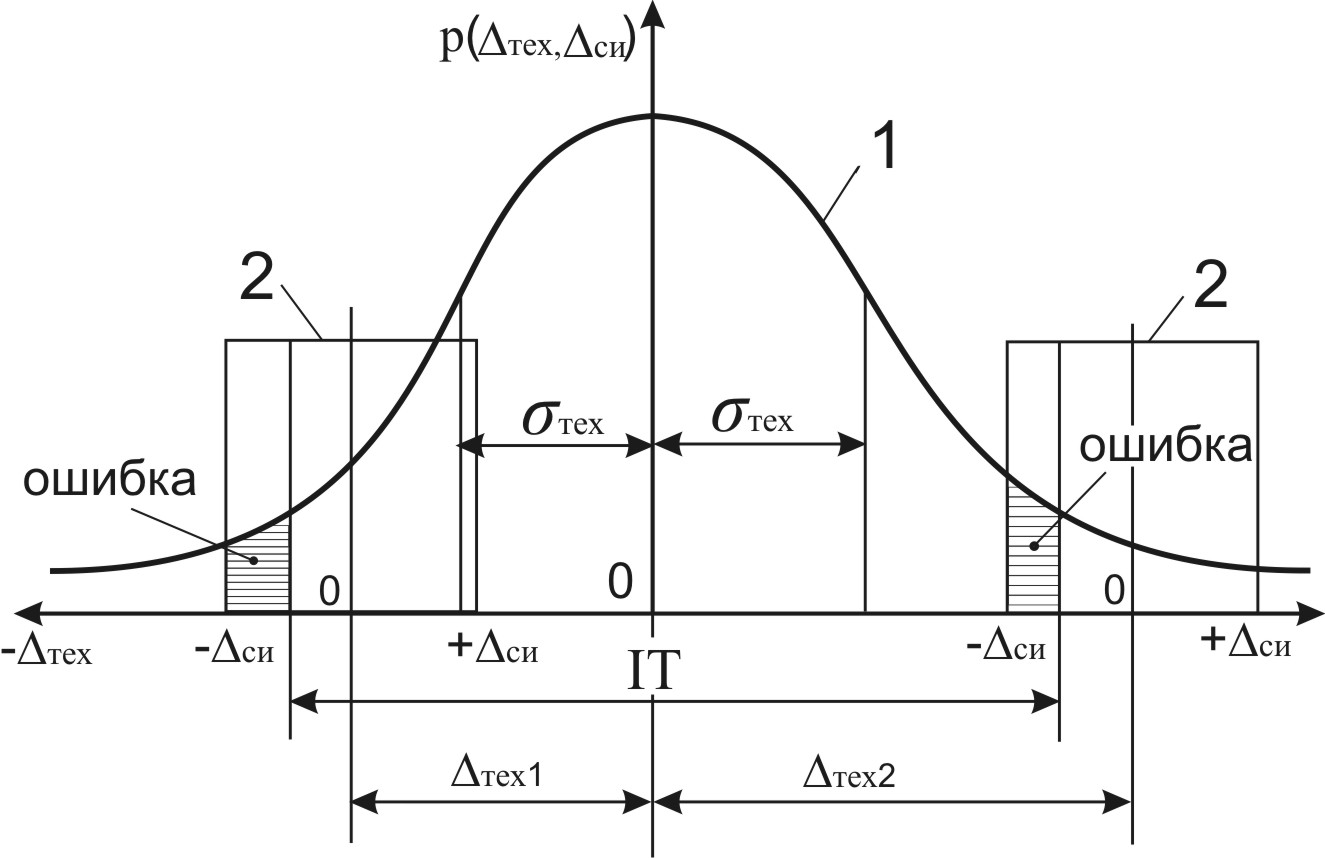

В силу неизбежности колебаний (хотя бы и небольших) свойств сырья, полуфабрикатов, параметров технологических и внешних воздействий действительные значения нормируемого свойства продукции, её отдельных экземпляров, партий, порций будут отличаться друг от друга, причем это отличие будет носить случайный характер. Следовательно, отклонения действительных значений свойства продукции от номинального будут также представлять собой случайные величины со своим законом распределения и своими показателями. Чаще всего на практике таким законом является нормальный закон. Погрешность измерения, как это было показано выше, также является величиной случайной, имеющей при однократных измерениях (обычные измерения при контроле допусков) равномерный закон распределения. Сочетание этих двух случайных величин приводит к тому, что появляется ошибки в оценке соблюдения допуска, когда действительное значение свойства, находящееся в пределах допуска, по результатам измерений признаётся выходящим за эти пределы и наоборот. Механизм появления таких ошибок наглядно представлен на рис. 4.5.

Рисунок 4.5 – Кривые распределения отклонений значений свойства продукции (1) и погрешности измерений (2)

На нём представлено два характерных случая отклонения действительного (истинного) значения свойства от номинального значения, когда отклонения близки к границам допуска: Δтех1 – действительное значение меньше номинального, но находится в пределах допуска IT, Δтех2 – действительное значение больше номинального и выходит за пределы допуска. Если при этом предположить, что погрешность измерения в обоих случаях одинакова и равна своему нижнему пределу (-Δси), то в обоих этих случаях будет иметь место названная ошибка.

В первом случае результат измерения будет говорить о том, что действительное значение свойства находится за пределами допуска (Δтех1 + Δси), хотя этого нет; во втором, что действительное значение находится в пределах допуска (Δтех2 – Δси), хотя этого также нет. Это ошибки оценки соответствия действительного значения свойства допуску на него, и они порождены наличием погрешности измерений. Поскольку погрешность измерений (погрешности средств измерений) всегда имеют место, поэтому речь может идти только о выборе минимально достаточной погрешности, при которой вероятность названных ошибок будет приемлемой, допустимой. И эта вероятность зависит не только от погрешности измерений, но и от отношения допуска нормируемого свойства IТ к среднему квадратическому отклонению (СКО) σтех действительных значений нормируемого свойства от номинального, порождаемых несовершенством технологического процесса изготовления продукции: чем это отношение больше, тем вероятность ниже.

Существуют методики расчёта вероятности указанных ошибок, которые обычно называются ошибками контроля, в соответствии с которыми можно обоснованно выбрать допускаемую погрешность измерения. В машиностроении, например, действует ГОСТ 8.051 – 81 «ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм», который устанавливает соотношение между допускаемой погрешностью измерения (доверительным интервалом) и стандартным допуском на размер в пределах от 0,4 до 0,8 в зависимости от установленной степени точности (квалитета) выполнения размера; при этом вероятность ошибок контроля составит не более 8,5 и 14 % соответственно. Понижение данного соотношения ведёт к снижению ошибок контроля. Так, при поверке средств измерений принято, как это подробнее будет сказано ниже, это соотношение равным 0,2 ÷ 0,33, и вероятность ошибок контроля не более 4,0 и 6,5 %. Названный стандарт содержит приложение, в котором изложена методика расчёта вероятностей ошибок контроля, пригодная не только применительно к линейным размерам, но и к другим свойствам продукции.

Изложенная выше методика касается расчета (выбора) допускаемой погрешности измерений контролируемого свойства; допускаемая же погрешность применяемого при измерении средства (инструментальная погрешность) должна быть меньше за счёт исключения (вычитания) методических и субъективных погрешностей. Кроме того, определённая таким образом инструментальная погрешность представляет собой полную (суммарную) погрешность средства измерений с учётом основной допускаемой погрешности, дополнительных и динамических погрешностей; расчет данной погрешности изложен в РД 50-453 – 84 «Методические указания. Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы расчёта».

Наряду со свойствами объектов, для которых установлены номинальные значения и допускаемые отклонения от них, имеется масса таких, для которых или установлены однопредельные допуски (не больше, не меньше), или не установлены не только допуски, но и сами номинальные значения. Последнее имеет место применительно к свойствам природных объектов (медицина, метеорология, геодезия, геофизика, астрономия и т.п.), производимой и потребляемой нештучной продукции (веществ, материалов, продуктов, энергии) и в некоторых других случаях. В таких случаях строгих (математических) методов установления желаемого уровня точности измерений не существует. Чаще всего основания и аргументы для выбора, назначения необходимой или приемлемой точности измерений и, следовательно, средств измерений лежат за пределами собственно метрологии и относятся к сферам науки, экономики, техники безопасности и даже психологии. Так, например, многие новые явления и законы природы были открыты благодаря повышению точности измерений; уровень точности измерений при торговых и учётных операциях определяется оптимальным соотношением между возможными потерями (для продавца или покупателя) и затратами на сами измерения. Стремление всегда и всюду обеспечивать максимальную точность измерений, присущее многим специалистам, обладающим слабыми познаниями в метрологии, наивно, нерационально и даже ущербно. Однако следует отметить, что точность измерений, в том числе массовых, в процессе научно-технического прогресса имеет устойчивую тенденцию к повышению. Вот только не всегда в практике измерений эту самую точность принимают во внимание.