- •Тема 4 средства измерений

- •4.1 Классификация средств измерений

- •4.2 Структура средств измерений

- •4.3 Измерительный сигнал. Представление результатов измерений на выходе средств измерений

- •4.4 Погрешности средств измерений

- •4.5 Влияние условий применения средств измерений на их работу и результаты измерений

- •4.6 Взаимовлияние средства и объекта измерений

- •4.7 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

- •4.8 Выбор средств измерений

- •4.9 Особое место и роль электрических и электронных средств измерений

- •Тема 5 метрологическое обеспечение

- •5.1 Понятие и содержание метрологического обеспечения

- •5.2 Государственное регулирование метрологического обеспечения

- •5.3 Утверждение типа средств измерений; аттестация методик измерений

- •5.4 Поверка и калибровка средств измерений

- •5.5 Система стандартных справочных данных

- •5.6 Метрологическая экспертиза

- •5.7 Государственный метрологический надзор

- •5.8 Аккредитация в области обеспечения единства измерений

- •5.9 Метрологические службы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.4 Погрешности средств измерений

Погрешность средств измерений входит в погрешность измерений как инструментальная погрешность. Как правило, инструментальная погрешность составляет основную, а то и, практически, единственную часть погрешности измерений. Правда, последний случай зачастую принимается необоснованно, без соответствующего анализа составных частей погрешности измерений, без учёта реальных условий проведения измерений. Отсюда – важность и необходимость полного и глубокого представления о погрешностях средств измерений, об их разнообразии, об источниках их возникновения, об их нормировании и способах расчёта, об обеспечении требуемого уровня точности.

Погрешности средств измерений, также как и погрешности измерений, разделяются на разные виды. Часть из них совпадают. Это такие погрешности как абсолютные, относительные, приведённые; систематические и случайные, фактические и допускаемые. Но есть погрешности, присущие преимущественно именно средствам измерений. Это следующие.

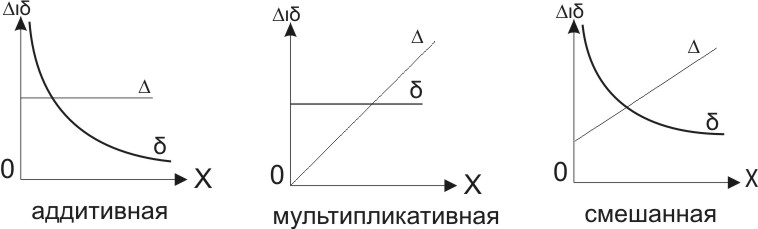

•По связи с размером измеряемой величины погрешности разделяют на :

- аддитивные, когда абсолютная погрешность одна и та же для всех значений измеряемой величины в некотором интервале её измерения, чаще всего в диапазоне измерений или его части, т.е. Δ = const (смещение нуля, износ измерительных поверхностей, паразитная термо-э.д.с., наведённая помеха, тепловой шум); в этом случае относительная погрешность δ = Δ/Х оказывается величиной не постоянной в диапазоне измерений, а переменной;

- мультипликативные, когда абсолютная погрешность пропорциональна меняющимся значениям измеряемой величины, т.е. Δ = kX, при этом относительная погрешность становится постоянной, т.е. δ = Δ/Х = k = const (изменение длины рычага, жесткости пружины, коэффициента усиления или деления);

- смешанные, когда и абсолютная, и относительная погрешности одновременно зависят от размера измеряемой величины, т.е. Δ= f Δ (X) и δ = fδ(X).

Графически все эти три погрешности представлены на рис. 4.3.

Рисунок 4.4 – Графики аддитивной, мультипликативной и смешанной

погрешностей

От вида погрешностей (аддитивной или мультипликативной) в значительной степени зависит возможность использования средства измерений для измерения величин, значения которых близки к началу диапазона измерения, особенно, если нижний предел измерения равен нулю. В этом случае первая треть диапазона при аддитивном характере погрешности практически является нерабочей, поскольку относительная погрешность становится слишком большой (более чем в три раза больше, чем в конце диапазона).

• По влиянию внешних условий применения средств измерений различают погрешности основные и дополнительные.

Основная погрешность – погрешность в нормальных условиях применения и, что особенно важно, изготовления, наладки, поверки средств измерений; и она присуща самому средству измерений как таковому, определяется принципом его действия, конструктивным устройством, свойствами материалов, использованных для его изготовления.

Дополнительная погрешность – погрешность, дополнительно возникающая при выходе какого-либо параметра условий применения за пределы нормальных значений, но остающегося в пределах рабочих условий эксплуатации средства измерений. Дополнительные погрешности оцениваются для конкретных экземпляров средств измерений, эксплуатируемых в конкретных условиях, по нормированным для данного типа средства измерений функциям влияния.

Дополнительных погрешностей у одного и того же средства измерений может быть несколько в зависимости от числа параметров, вышедших за пределы нормальных условий в конкретных условиях эксплуатации. Отсюда следует, что оценку реальных дополнительных погрешностей может дать (и имеет смысл давать) только пользователь конкретного экземпляра средства измерений.

• В зависимости от влияния быстроты (скорости) изменения размеров измеряемых величин погрешности разделяются на статические и динамические.

Статическая погрешность – погрешность при измерении неизменной или медленно изменяющейся во времени физической величины, когда время реакции средства измерений или время проведения измерения оператором значительно меньше времени её изменения на значение, сопоставимое с абсолютной основной погрешностью данного средства измерений (измерение длины стальной детали штангенциркулем и т.п.). Наличие у средств измерений конечного времени реакции на изменение измеряемой величины обуславливается тем, что любое средство измерений как техническая система содержит в себе преобразовательные элементы, которым присуща инерционность, будь то механическая (наличие массы у подвижных деталей), тепловая (наличие теплоёмкости у физических тел), электрическая (наличие индуктивности и ёмкости у элементов электрических цепей), которая вызывает неизбежное запаздывание его реакции на изменение измеряемой величины.

Динамическая погрешность – погрешность при измерении относительно быстро изменяющейся во времени физической величины, когда время реакции средства измерений сравнимо или даже несколько превышает время её изменения на значение, сопоставимое с абсолютной основной погрешностью данного средства измерений (измерение мгновенного давления в цилиндре компрессора механическим манометром, измерение мгновенного значения силы тока сварочной дуги электромеханическим амперметром).

Обычно статическую погрешность специально не выделяют, считая её основной, а динамическую оценивают как дополнительную погрешность, принимая изменение измеряемой величины во времени как отклонение от нормальных условий проведения измерений и рассчитываемую по динамическим характеристикам данного типа средства измерений.

Применительно к средствам измерений следует уточнить понятия фактической и допускаемой погрешностей.

Фактическая (действительная) погрешность – погрешность (или набор погрешностей) данного экземпляра средства измерений в данное время и данных условиях. У другого экземпляра средства измерений даже того же типа или у одного и того же экземпляра, но в разное время и в разных условиях фактические погрешности будут разные.

Допускаемая погрешность – погрешность (или набор погрешностей), устанавливаемая нормативным документом для данного типа средства измерений; это погрешность, задающая пределы интервала, в котором должны находиться фактические погрешности любого экземпляра средства измерений. Средство измерений (данный экземпляр) считается метрологически исправным и пригодным для прямого своего применения только в том случае, если его фактические погрешности не выходят за пределы указанного интервала или вероятность их выхода не более установленного предела. Допускаемая погрешность назначается исходя из требуемого уровня точности тех измерений, для которых предназначается данный тип средства измерений, а также с учётом технологических возможностей его изготовления и приемлемой стоимости. Средства измерений одного вида и даже одного принципа действия могут иметь разные допускаемые погрешности.

Многие виды средств измерений, в первую очередь механические и электромеханические, имеют такую специфическую погрешность (составляющую погрешности) как вариация показаний или вариация выходного сигнала, которая представляет собой разность между двумя показаниями или значениями выходного сигнала, получаемыми при измерении одного и того же размера физической величины при подходе к нему плавно и медленно со стороны меньших и больших значений. Другими словами, при измерении увеличивающейся величины результат измерения оказывается заниженным, а уменьшающейся – завышенным. Причина вариации – наличие трения в подвижных узлах, люфтов, зазоров, гистерезисных явлений в магнитных цепях.

В метрологической практике для нормирования допускаемых погрешностей нашло широкое применение такое понятие как класс точности средства измерений. Под классом точности понимают некую обобщенную характеристику, определяемую пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами средства измерений, влияющими на его точность. Для средств измерений, у которых допускаемые погрешности нормируются в относительной или приведенной форме, класс точности обозначается пределом допускаемой основной погрешности без указания знака и единицы (процента). Например, класс точности вольтметра 1,5 означает, что допускаемая основная приведённая погрешность его равна γдоп= ±1,5 %; или класс точности 0,02/0,01 означает, что допускаемая основная относительная погрешность равна dдоп= ±[0,02+0,01(Qк/Q-1)] %, где Qк и Q – верхний предел диапазона измерений и результат измерений соответственно . Для средств измерений, у которых допускаемые погрешности нормируются в форме абсолютных погрешностей, класс точности обозначается цифрой, буквой, их сочетанием или даже словом. Такое обозначение чисто условное, содержание которого раскрывается в документации на данное средство измерений. Например, класс точности 2 (второй) микрометра типа МК означает, что его допускаемая основная абсолютная погрешность равна Dдоп = ±4 мкм, а средний класс настольных весов означает, что их допускаемая основная абсолютная погрешность равна Dдоп = ±аd, где d – цена деления шкалы и а – коэффициент, равный 1; 1,5 или 2 в зависимости от интервала диапазона измерения, которому соответствует измеряемая масса. Использование класса точности оправдано тем, что он дает общее представление об уровне точности типа средства измерений, а его обозначение просто и лаконично и его легко можно разместить непосредственно на самом средстве измерений (циферблате, панели, корпусе). Правила установления классов точности регламентированы ГОСТ 8. 401 – 80 «ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования».