- •8. Углеводы

- •1. Определение

- •2. Элементарный состав

- •3. Значение углеводов:

- •4. Распространение углеводов

- •5. Классификация углеводов

- •6. Свойства моносахаридов

- •6.1 Физические свойства

- •6.2 Оптические свойства.

- •6.3 Структура моносахаридов

- •6.3.1 Структурные формулы альдогексоз

- •6.5 Взаимодействие моносахаридов со спиртами

- •6.5 Окисление моносахаридов

- •6.5.1 Действие слабых окислителей

- •6.5.2 Действие сильных окислителей

- •6.6 Взаимодействие моносахаридов с кислотами

- •6.7 Изомеризация моносахаридов

- •6.8 Взаимодействие моносахаридов с аминокисло-тами – реакция меланоидинообразования

- •6.9 Пиролиз моносахаридов

- •7. Распространение углеводов в растениях

- •7.1 Моносахариды

- •7.2 Дисахариды

- •7.3 Несахароподобные полисахариды

- •7.3.1 Запасные полисахариды

- •7.3.2 Структурные полисахариды

7.3.2 Структурные полисахариды

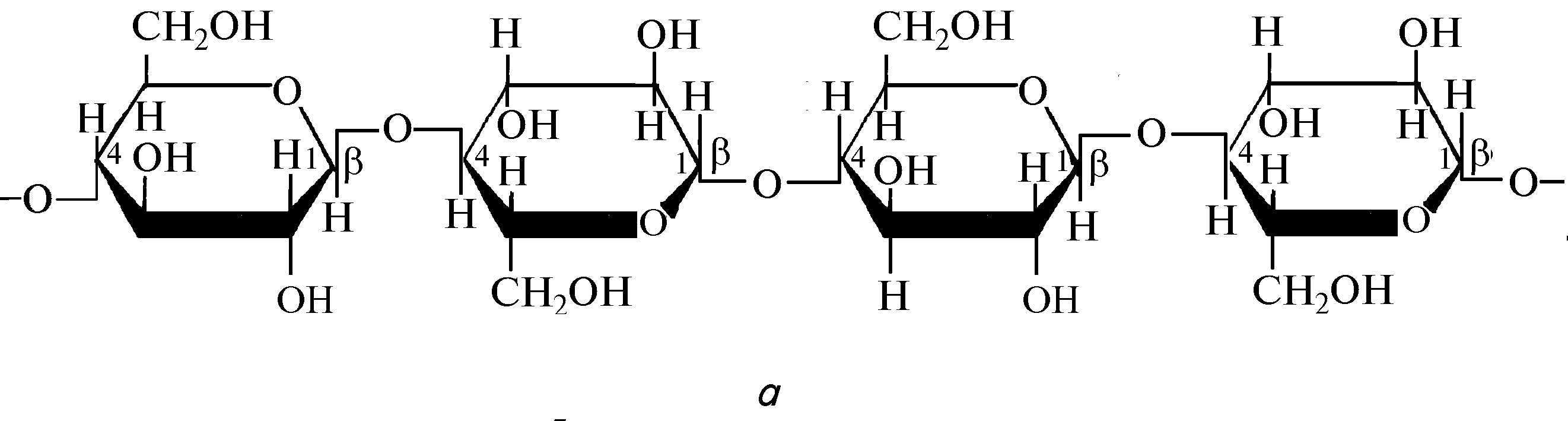

7.3.2.1 Целлюлоза (С6Н10О5) – полисахарид второ-го порядка, является основным компонентом клеточных стенок. Целлюлоза состоит из остатков -D-глюкозы, соединенных между собой 1 4 гликозидной связью (рис. 9, а). Среди других полисахаридов, из которых состоит клеточная стенка растений, он относится к микрофибриллярным полисахаридам, так как в клеточных стенках молекулы целлюлозы соединены в структурные единицы, получившие название микрофибрилл. Последняя состоит из пучка молекул целлюлозы, расположенных по ее длине параллельно друг другу.

Строение целлюлозы

Рис. 9. Строение целлюлозы

а – соединение молекул глюкозы; б – структура микрофибрилл; в – пространственная структура

Распространение целлюлозы

Содержание целлюлозы в растениях колеблется в широких пределах: в волокнах хлопчатника 90 %, древесине 50, листьях табака 10, семенах злаковых культур 3…5, подсолнечника 2, ягодах винограда 1 %.

В среднем на одну молекулу целлюлозы приходится около 8000 остатков глюкозы. Гидроксилы у атомов углерода С2, С3 и С6 не замещены. Повторяющееся звено в молекуле целлюлозы — остаток дисахарида целлобиозы.

Свойства целлюлозы

Целлюлоза не

растворяется в воде, но в ней набухает.

Свободные гидроксильные группы способны

замещаться на радикалы — метильный

—СН3

или ацетальный

с образованием простой или сложноэфирной

связи. Это свойство играет большую роль

при изучении строения целлюлозы, а также

находит применение в промышленности

при производстве искусственного волокна,

лаков, искусственной кожи и взрывчатых

веществ.

с образованием простой или сложноэфирной

связи. Это свойство играет большую роль

при изучении строения целлюлозы, а также

находит применение в промышленности

при производстве искусственного волокна,

лаков, искусственной кожи и взрывчатых

веществ.

Усвояемость целлюлозы

У большинства животных и человека целлюлоза не переваривается в желудочно-кишечном тракте, так как в их организме не вырабатывается целлюлаза — фермент, гидролизующий 4 гликозидную связь. Этот фермент синтезируется различного рода микроорганизмами, вызывающими гниение древесины. Целлюлозу хорошо переваривают термиты, потому что в их кишечнике живут симбиотические микроорганизмы, вырабатывающие целлюлазу.

В кормовые рационы крупного рогатого скота включают целлюлозу (в составе соломы и других компонентов), так как в их желудке находятся микроорганизмы, синтезирующие фермент целлюлазу.

Значение целлюлозы

Промышленное значение целлюлозы огромно — производство хлопчатобумажных тканей, бумаги, деловой древесины и целый ряд химических продуктов, в основе которых лежит переработка целлюлозы.

7.3.2.2 Гемицеллюлозы — полисахариды второго порядка, образующие вместе с пектиновыми веществами и лигнином матрикс клеточных стенок растений, заполняющий пространство между каркасом стенок, сложенных из целлюлозных микрофибрилл.

Гемицеллюлозы подразделяют на три группы:

1. Ксиланы;

2. Маннаны;

3. Галактаны.

1. Ксиланы образованы остатками D-ксилопиранозы, соединенными связями 4 в линейную цепь. Семь из каждых десяти ксилозных остатков ацетилированы по С3 и редко по С2. К некоторым ксилозным остаткам присоединена 4-о-метил--D-глюкуроновая кислота через гликозидную 2 связь.

2. Маннаны состоят из основной цепи, образованной из -D-маннопиранозных и -D-аминопиранозных остатков, связанных гликозидными 4 связями. К некоторым остаткам маннозы основной цепи 6 связями присоединены единичные остатки -D-галактопиранозы. Гидроксильные группы при С2 и С3 некоторых остатков маннозы ацетилированы.

3. Галактаны состоят из -галактопиранозных остатков, соединенных 4 связями в основную цепь. К ним по С6 присоединены дисахариды, состоящие из D-галактопиранозы и L-арабофуранозы.

7.3.2.3 Пектиновые вещества представляют собой группу высокомолекулярных полисахаридов, которые вместе с целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином образуют клеточные стенки растений.

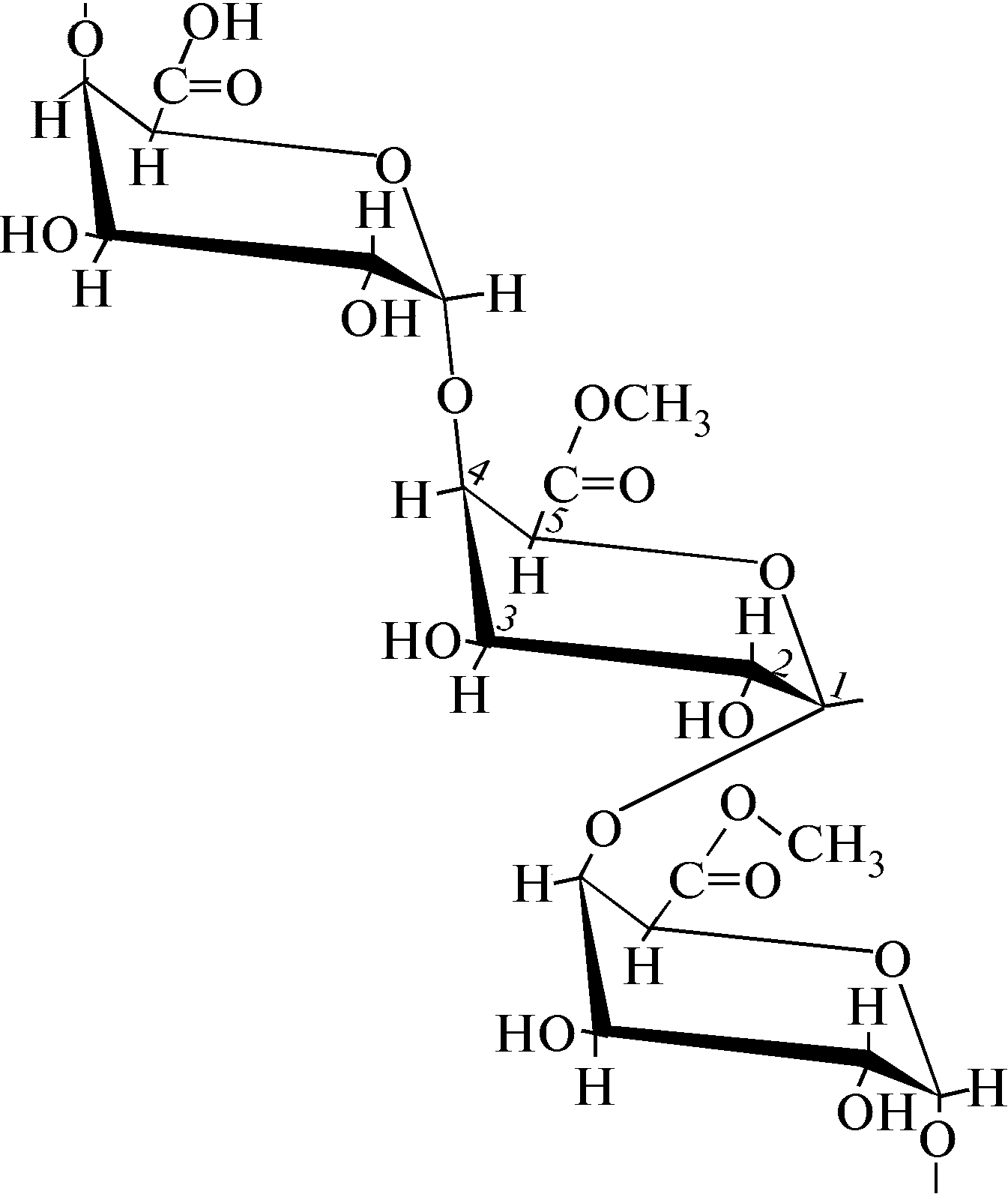

Строение пектиновых веществ

Основным структурным компонентом пектиновых веществ служит галактуроновая кислота, из которой строится главная цепь; в состав боковых цепей входят арабиноза, галактоза и рамноза. Часть кислотных групп галактуроновой кислоты этерифицирована метиловым спиртом (рис. 10), т.е. мономером является метоксигалактуроновая кислота. В метоксиполигалактуроновой цепи мономерные звенья связаны 4 гликозидными связями, боковые цепи (разветвления) присоединены к главной цепи 2 гликозидными связями.

Пектиновые вещества сахарной свеклы, яблок, плодов цитрусовых растений различаются между собой по составу боковых цепей полигалактуроновой цепи и по физическим свойствам.

В

Рис. 10. Строение

пектина

Пектиновые вещества — это физические смеси пектинов с сопутствующими веществами — пентозанами и гексозанами. Молекулярная масса пектина от 20 до 50 кДа.

Содержание пектиновых веществ

Содержание пектиновых веществ в растительном сырье колеблется от 0,5 до 1,5 % и более: в яблоках от 0,8 до 1,3 %, в абрикосах около 1,0, в черной смородине около 1,5, в моркови и сахарной свекле около 2,5 %.

Различают яблочный пектин, который получают из яблочных выжимок, цитрусовый пектин — из цитрусовых корочек и выжимок, свекловичный пектин — из свекловичного жома. Богаты пектиновыми веществами айва, красная смородина, кизил, алыча и другие плоды и ягоды.

В растениях пектиновые вещества присутствуют в виде нерастворимого протопектина, связанного с арабаном или ксиланом клеточной стенки. Протопектин переходит в растворимый пектин либо при кислотном гидролизе, либо под действием фермента протопектиназы. Из водных растворов пектин выделяют осаждением спиртом или 50%-ным ацетоном.

Пектиновые кислоты и их соли

Пектиновые кислоты — высокомолекулярные полигалактуроновые кислоты, небольшая часть карбоксильных групп у которых этерифицирована метиловым спиртом. Соли пектиновых кислот называют пектинатами. Если пектин полностью деметоксилирован, то их называют пектовыми кислотами, а их соли — пектатами.

Пектолитические ферменты

Ферменты, участвующие в гидролизе пектиновых веществ называются пектолитическими. Они имеют большое значение, так как способствуют повышению выхода и осветлению плодово-ягодных соков.Пектиновые вещества в растениях обычно содержатся не в свободном виде, а в виде сложного комплекса- протопектина. В этом комплексе метоксилированная полигалактуроновая кислота связана с другими углеводными компанентами клетки – арабаном и галактаном. Под действием фермента протопектиназы происходит отщепление арабана и галактана от протопектина. В результате действия этого фермента образуется метоксилированная полигалактуроновая кислота, или растворимый пектин. Растворимый пектин далее расщепляется другими пектолитическими ферментами.

При действии фермента пектинэстеразы на растворимый пектин гидролизуются сложноэфирные связи, в результате чего образуется метиловый спирт и полигалактуроновая кислота, т. е. пектинэстераза отщепляет метоксильные группы метоксиполигалактуроновой кислоты.

Фермент полигалактуроназа при действии на растворимый пектин расщепляет связи между теми участками полигалактуроновой кислоты, которые не содержат метоксильных групп.

Технологическое и физиологическое значение

Важное свойство пектиновых веществ — способность их к желированию, т. е. образовывать прочные студни в присутствии большого количества сахара (65…70 %) и при рН 3,1…3,5. В образующемся студне массовая доля пектина составляет от 0,2 до 1,5 %.

Пектиновые вещества способны образовывать также при соответствующей обработке гели — в присутствии перекиси водорода и пероксидазы происходит перекрестная «сшивка» боковых цепей; в присутствии кислоты и сахара, а также солей кальция пектины также образуют гели с высокой водопоглощающей способностью — 1 г пектина может поглотить от 60 до 150 г воды.

Плотные гели образуют только высокоэтерифици-рованные пектины. Частичный гидролиз метиловых эфиров приводит к снижению желирующей способности. При полном гидролизе метоксильных групп в щелочных растворах или под действием фермента пектинэстеразы образуются пектиновые кислоты, которые представляют собой полигалактуроновую кислоту. Полигалактуроновая кислота не способна образовывать желе.

На желирующей способности пектиновых веществ основано использование их в качестве студнеобразующего компонента в кондитерской промышленности для производства конфитюров, мармелада, пастилы, желе, джемов, а также в консервной промышленности, хлебопечении и в производстве сыров.

Пектиновые вещества обладают важными физиологическими свойствами, выводя из организма тяжелые металлы в результате соединения многовалентных ионов металлов с неэтерифицированными группами —СОО– по типу ионных связей.