- •§ 97. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение

- •§ 98. Закон Ома. Сопротивление проводников

- •§ 99. Работа и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца

- •§ 100. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •§ 101. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей

- •Глава 14 Магнитное поле § 109. Магнитное поле и его характеристики

- •§ 110. Закон Био - Савара - Лапласа и его применение к расчету магнитного поля

- •§ 111. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов

- •§ 112. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля

- •§ 113. Магнитное поле движущегося заряда

- •§ 114. Действие магнитного поля на движущийся заряд

- •§ 115. Движение заряженных частиц в магнитном поле

- •§ 116. Ускорители заряженных частиц

- •§ 117. Эффект Холла

- •§ 118. Циркуляция вектора в магнитного поля в вакууме

- •§ 119. Магнитные поля соленоида и тороида

- •§ 120. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для поля в

- •§ 121. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле

- •§ 123. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии

- •§ 125. Вихревые токи (токи Фуко)

- •§ 126. Индуктивность контура. Самоиндукция

- •§ 127. Токи при размыкании и замыкании цепи

- •§ 128. Взаимная индукция

- •§ 129. Трансформаторы

- •§ 130. Энергия магнитного поля

- •Глава 16 Магнитные свойства вещества § 131. Магнитные моменты электронов и атомов

- •§ 133. Намагниченность. Магнитное поле в веществе

- •§ 134. Условия на границе раздeла двух магнетиков

- •§ 135. Ферромагнетики и их свойства

- •§ 136. Природа ферромагнетизма

- •§ 138. Ток смещения

- •§ 139. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля

- •§ 141. Механические гармонические колебания

- •§ 142. Гармонический осциллятор. Пружинный, физический и математический маятники

- •§ 143. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре

- •§ 144. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения

- •§ 145. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

- •§ 146. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний (механических и электромагнитных) и его решение.

- •§ 147. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний (механических и электромагнитных) и его решение

- •§ 148. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний (механических и электромагнитных). Резонанс

- •§ 149. Переменный ток

- •§ 150. Резонанс напряжений

- •§ 151. Резонанс токов

- •§ 152. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока

- •§ 154. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение

- •§ 155. Принцип суперпозиции. Групповая скорость

- •§ 156. Интерференция волн

- •§ 157. Стоячие волны

- •§ 158. Звуковые волны

- •§ 158. Эффект Доплера в акустике

- •§ 160. Ультразвук и его применение

- •§ 182. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны

- •§ 163. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля

- •§ 164. Излучение диполя. Применение электромагнитных волн

- •§ 166. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз

- •§ 167. Аберрации (погрешности) оптических систем

- •§ 168. Основные фотометрические величины и их единицы

- •§ 169. Элементы электронной оптики

- •Глава 22 Интерференция света § 170. Развитие представлений о природе света

- •§ 171. Когерентность и монохроматичность световых волн

- •§ 172. Интерференция света

- •§ 173. Методы наблюдения интерференции света

- •§ 174. Интерференции света в тонких пленках

- •§ 175. Применение интерференции света

- •Глава 23 Дифракция света § 176. Принцип Гюйгенса — Френеля

- •§ 177. Метод зон Френеля. Прямолинейноe распространение света

- •§ 178. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске

- •§ 179. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •§ 180. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •§ 181. Пространственная решетка. Рассеянии света

- •§ 182. Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа — Брэггов

- •§ 183. Разрешающая способность оптических приборов

- •§ 184. Понятие о голографии

- •Глава 24 Взаимодействие электромагнитных волн с веществом § 185. Дисперсия света

- •§ 186. Электронная теория дисперсии света

- •§ 187. Поглощение (абсорбция) света

- •§ 188. Эффект Доплера

- •§ 189. Излучение Вавилова — Черенкова

- •Глава 25 Поляризация света § 190. Естественный и поляризованный свет

- •§ 191. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков

- •§ 192. Двойное лучепреломление

- •§ 193. Поляризационные призмы и поляроиды

- •§ 194. Анализ поляризованного света

- •§ 195. Искусственная оптическая анизотропия

- •§ 196. Вращение плоскости поляризации

- •Глава 26 Квантовая природа излучения § 197. Тепловое излучение и «го характеристики

- •§ 198. Закон Кирхгофа

- •§ 199. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина

- •§ 200. Формулы Рэлея — Джинса и Планка

- •§ 201. Оптическая пирометрия. Тепловые источники света

- •§ 202. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта

- •§ 203. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света

- •§ 204. Применение фотоэффекта

- •§ 205. Масса и импульс фотона. Давление света

- •§ 206. Эффект Комптона и его элементарная теория

- •§ 207. Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения

- •§ 209. Линейчатый спектр атома водорода

- •§ 210. Постулаты Бора

- •§ 211. Опыты Франка и Герца

- •§ 212. Спектр атома водорода по Бору

- •§ 214. Некоторые свойства волн де Бройля

- •§ 215. Соотношение неопределенностей

- •§ 216. Волновая функция и ее статистический смысл

- •§ 217. Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний

- •§ 218. Принцип причинности в квантовой механике

- •§ 219. Движение свободной частицы

- •§ 220. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» е бесконечно высокими «стенками»

- •§ 221. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект

- •§ 222. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике

- •§ 225. Спин электрона. Спиновое квантовое число

- •§ 226. Принцип неразличимости тождественных частиц. Фермионы и бозоны

- •§ 227. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям

- •§ 228. Периодическая система элементов Менделеева

- •§ 229. Рентгеновские спектры

- •§ 230. Молекулы: химические связи, понятие об энергетических уровнях

- •§ 231. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света

- •§ 232. Поглощение. Спонтанное и вынужденное излучения

- •§ 233. Оптические квантовые генераторы (лазеры)

- •§ 235. Понятие о квантовой статистике Бозе — Эйнштейна и Ферми — Дирака

- •§ 236. Вырожденный электронный газ в металлах

- •§ 237. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Фононы

- •§ 238. Выводы квантовой теории электропроводности металлов

- •§ 239. Сверхпроводимость. Понятие об эффекте Джозефсона

- •Глава 31 Элементы физики твердого тела § 240. Понятие о зонной теории твердых тел

- •§ 241. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зонной теории

- •§ 242. Собственная проводимость полупроводников

- •§ 243. Примесная проводимость полупроводников

- •§ 244. Фотопроводимость полупроводников

- •§ 245. Люминесценция твердых тел

- •§ 247. Термоэлектрические явления и их применение

- •§ 248. Выпрямление на контакте металл — полупроводник

- •§ 249. Контакт электронного и дырочного полупроводников (р-п-переход)

- •§ 250. Полупроводниковые диоды и триоды (транзисторы)

- •§ 252. Дефект массы и энергия связи ядра

- •§ 253. Спин ядра и его магнитный момент

- •§ 254. Ядерные силы. Модели ядра

- •§ 255. Радиоактивное излучение и его виды

- •§ 256. Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •§ 257. Закономерности -распада

- •§ 259. Гамма-излучение и его свойства

- •§ 260. Резонансное поглощение g-излучения (эффект Мбссбауэра**)

- •§ 261. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц

- •§ 262. Ядерные реакции и их основные типы

- •§ 264. Открытие нейтрона. Ядерные реакции под действием нейтронов

- •§ 265. Реакция деления ядра

- •§ 266. Цепная реакция деления

- •§ 267. Понятие о ядерной энергетикe

- •§ 268. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций

- •§ 270. Мюоны и их свойства

- •§ 271. Мезоны и их свойства

- •§ 273. Частицы и античастицы

- •§ 274. Гипероны. Странность и четность элементарных частиц

- •§ 275. Классификация элементарных частиц. Кварки

- •Заключение

- •Основные законы и формулы

§ 169. Элементы электронной оптики

Область физики и техники, в которой изучаются вопросы формирования, фокусировки и отклонения пучков заряженных частиц и получения с их помощью изображений под действием электрических в магнитных полей в вакууме, называется электронной оптикой. Комбинируя различные электронно-оптические элементы — электронные линзы, зеркала, призмы, — создают электронно-оптические приборы, например электрон но-лучевую трубку, электронный микроскоп, электронно-оптический преобразователь.

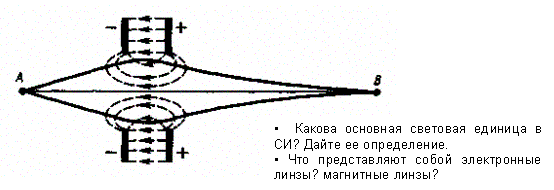

1. Электронные линзы представляют собой устройства, с помощью электрических и магнитных полей которых формируются и фокусируются пучки заряженных частиц. Существуют электростатические и магнитные линзы. В качестве электростатической линзы может быть использовано электрическое поле с вогнутыми и выпуклыми эквипотенциальными поверхностями, например в системах металлических электродов и диафрагм, обладающих осевой симметрией. На рис. 240 изображена простейшая собирающая электростатическая линза, где А — точка предмета, В — ее изображение, пунктиром изображены линии напряженности поля.

Рис. 240

Магнитная линза обычно представляет собой соленоид с сильным магнитным полем, коаксиальным пучку электронов. Чтобы магнитное поле сконцентрировать на оси симметрии, соленоид помещают в железный кожух с узким внутренним кольцевым разрезом.

Если расходящийся пучок заряженных частиц попадает в однородное магнитное поле, направленное вдоль оси пучка, то скорость каждой частицы можно разложить на два компонента: поперечный и продольный. Первый из них определяет равномерное движение по окружности в плоскости, перпендикулярной направлению поля (см. § 115), второй—равномерное прямолинейное движение вдоль поля. Результирующее движение частицы будет происходить по спирали, ось которой совпадает с направлением поля. Для электронов, испускаемых под различными углами, нормальные составляющие скоростей будут различны, т. е. будут различны и радиусы описываемых ими спиралей. Однако отношение нормальных составляющих скорости к радиусам спиралей за период вращения (см. § 115) будет для всех электронов одинаково; следовательно, через один оборот все электроны сфокусируются в одной и той же точке на оси магнитной линзы.

«Преломление» электростатических и магнитных линз зависит от их фокусных расстояний, которые определяются устройством линзы, скоростью электронов, разностью потенциалов, приложенной к электродам (электростатическая линза), и индукцией магнитного поля (магнитная линза). Изменяя разность потенциалов или регулируя ток в катушке, можно изменить фокусное расстояние линз. Стигматическое изображение предметов в электронных линзах получается только для параксиальных электронных пучков. Как и в оптических системах (см. § 167), в электронно-оптических элементах также имеют место погрешности: сферическая аберрация, кома, дисторсия, астигматизм. При разбросе скоростей электронов в пучке наблюдается также и хрома тическая аберрация. Аберрации ухудшают разрешающую способность и качество изображения, а поэтому в каждом конкретном случае необходимо их устранять.

2.Электронный микроскоп — устройство, предназначенное для получения изображения микрообъектов; в нем в отличие от оптического микроскопа вместо световых лучей используют ускоренные до больших энергий (30—100 кэВ и более) в условиях глубокого вакуума (примерно 0,1 мПа) электронные пучки, а вместо обычных линз — электронные линзы. В электронных микроскопах предметы рассматриваются либо в проходящем, либо в отраженном потоке электронов, поэтому различают просвечивающие и отражательные электронные микроскопы.

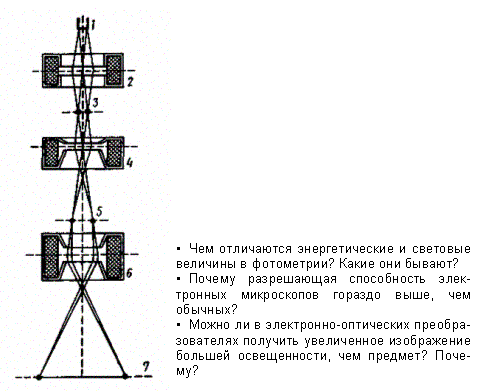

На рис. 241 приведена принципиальная схема просвечивающего электронного микроскопа. Электронный пучок, формируемый электронной пушкой 1, попадает в область действия конденсорной линзы 2, которая фокусирует на объекте 3 электронный пучок необходимого сечения и интенсивности. Пройдя объект и испытав в нем отклонения, электроны проходят вторую магнитную линзу — объектив 4 — и собираются ею в промежуточное изображение 5. Затем с помощью проекционной линзы 6 на флуоресцирующем экране достигается окончательное изображение 7.

Рис. 241

Разрешающая способность электронного микроскопа ограничивается, с одной стороны, волновыми свойствами (дифракцией) электронов, с другой — аберрациями электронных линз. Согласно теории, разрешающая способность микроскопа пропорциональна длине волны, а так как длина волны применяемых электронных пучков (примерно 1 им) в тысячи раз меньше длины волны световых лучей, то разрешение электронных микроскопов соответственно больше и составляет 0,01 — 0,0001 мкм (для оптических микроскопов приблизительно равно 0,2 — 0,3 мкм). С помощью электронных микроскопов можно добиться значительно больших увеличений (до 106 раз), что позволяет наблюдать детали структур размерами 0,1 нм.

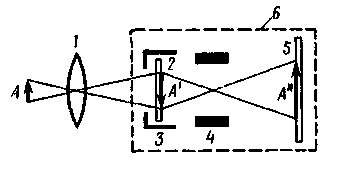

Электронно-оптический преобразователь — это устройство, предназначенное для усиления яркости светового изображения и преобразования невидимого глазом изображения объекта (например, в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах) в видимое. Схема простейшего электронно-оптического преобразователя приведена на рис. 242. Изображение предмета А с помощью оптической линзы 1 проецируется на фото катод 2. Излучение от объекта вызывает с поверхности фотокатода фотоэлектронную эмиссию, пропорциональную распределению яркости спроецированного на него изображения. Фотоэлектроны, ускоренные электрическим полем (3 — ускоряющий электрод), фокусируются с помощью электронной линзы 4 на флуоресцирующий экран 5, где электронное изображение преобразуется в световое (получается окончательное изображение А"). Электронная часть преобразователя находится в высоковакуумном сосуде 6.

Рис. 242

Из оптики известно, что всякое увеличение изображения связано с уменьшением его освещенности. Достоинство электронно-оптических преобразователей заключается в том, что в них можно получить увеличенное изображение А" даже большей освещенности, чем сам предмет А, так как освещенность определяется энергией электронов, создающих изображение на флуоресцирующем экране. Разрешающая способность каскадных (нескольких последовательно соединенных) электронно-оптических преобразователей составляет 25—60 штрихов на 1 мм. Коэффициент преобразования — от ношение излучаемого экраном светового потока к потоку, падающему от объекта на фотокатод, —- у каскадных электронно-оптических преобразователей достигает « 10*. Недостаток этих приборов — малая разрешающая способность и довольно высокий темновой фон, что влияет на качество изображения.

Задачи

21.1. На плоскопараллельную стеклянную пластинку (n = 1,5) толщиной 6 см падает под углом 35° луч света. Определить боковое смещение луча, прошедшего сквозь эту пластинку. [1,41 см]

21.2. Необходимо изготовить плосковыпуклую линзу с оптической силой 6 дптр. Определить радиус кривизны выпуклой поверхности линзы, если показатель преломления материала линзы равен 1,6. [10 см]

21.3. Определить, на какую высоту необходимо повесить лампочку мощностью 300 Вт, чтобы освещенность расположенной под ней доски была равна 50 лк. Наклон доски составляет 35°, а световая отдача лампочки равна 15 лм/Вт. Принять, что полный световой поток, испускаемый изотропным точечным источником света, Ф0 = 4I. [2,42 м]