- •1.Харрактерные особенности макроэкономики как наука. Особенности макроэкономического анализа.

- •2.Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Запасы и потоки.

- •3.Модели круговых потоков. Субъекты и рынки кругооборота.

- •1.Модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода с участием домашних хозяйств и фирм:

- •2.Модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода с включением государства:

- •4. Основные макроэкономические тождества.

- •5.Методологические основы классической теории макроэкономических процессов.

- •6. Анализ рынков в классической модели макроэкономического равновесия.

- •7.Классическая модель равновесия в целом. Макроэкономическая роль государства.

- •8. Методологические основы кейнсианского подхода к равновесию.

- •10. Альтернативные модели потребления и. Фишера, м. Фридмена, ф. Модильяни

- •11. Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Мультипликатор инвестиций. Парадокс бережливости.

- •12. Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели «доходы-расходы».

- •13. Равновесие ввп в условиях полной занятости. Дефляционный и инфляционный разрывы

- •14.Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции-сбережения» (is).

- •15.Равновесие на денежном рынке. Кривая «предпочтение ликвидности-деньги» (lm).

- •22. Государственный долг: понятие, виды. Экономические и социальные последствия.

- •24. Особенности бюджетно-налоговой политики рб на современном этапе.

- •25. Понятия и цели денежно-кредитной политики.

- •33. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Краткосрочная Кривая Филлипса.

- •34. Монетаризм. Основное уравнение монетаризма.

- •35. Теория адаптивных и рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая Филлипса.

- •36. Экономика предложения. Кривая Лаффера.

- •50. Социальная политика: содержание, направления, принципы.

- •40. Понятие открытой экономики и основные взаимосвязи в ней. Платёжный баланс.

- •42.Модель Манделла-Флеминга. (Модель is-lm-bp).

- •44.Макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе.

- •43.Макроэкономическая политика при фиксированном валютном курсе.

- •57. Понятие трансформационной экономики: основные черты и особенности.

- •58.Концепции перехода к рыночной экономике. Белорусская модель перехода к рынку.

- •54.Характеристика моделей социальной политики

- •32.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.

- •20.Недискреционная фискальная политика, действие «встроенных стабилизаторов».

- •19.Дискреционная фискальная политика и её механизм.

- •56.Необходимость перехода к рыночной экономике. Основные направления рыночных преобразований.

- •53. Политика социальной защиты населения

- •52. Доходы населения и их распределение. Кривая Лоренца.

- •51. Уровень и качество жизни населения. Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума.

- •31.Эффективность денежно-кредитной политики и ее особенности в Республике Беларусь.

- •9.Кейнсианская функция потребления. Автономное потребление. Средняя и придельная склонности к потреблению и сбережению

- •26. Понятие банковской системы. Роль и функции Центрального банка. Коммерческие банки, их виды, функции.

- •27.Создание банковской системой «новых денег». Банковский и денежный мультипликатор.

- •28.Инструменты денежно-кредитной политики.

- •45. Деловые циклы: понятие, виды, фазы.

- •46. Понятие, показатели и факторы экономического роста.

- •47. Неокейнсианские теории экономического роста.

- •48. Неоклассические теории экономического роста.

- •49. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Беларусь

- •1996 – 2000 Гг. – этап выхода экономики из кризисного состояния и углубления рыночных отношений.

- •2001 – 2005 Гг. И следующие пятилетия — переход на инновационный путь устойчивого экономического развития.

- •59.Роль государства в трансформационной экономике.

- •60.Белорусская модель перехода к рынку и ее основные черты.

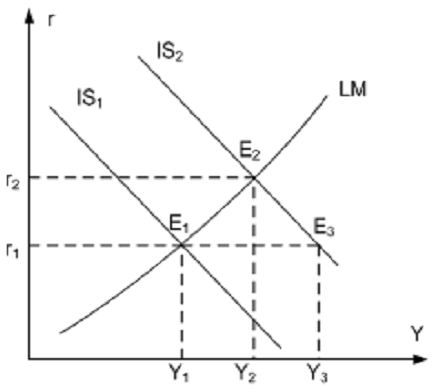

- •17. Модель is-lm и построение кривой совокупного спроса.

- •18.Сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.

- •30. Использование модели is-lm для анализа последствий денежно-кредитной политики.

- •37.Стабилизационная политика: понятие, цели и инструменты.

- •38.Политика занятости, ее направления и методы. Политика занятости в Республике Беларусь.

- •39.Антиинфляционная политика, ее направления и методы.

- •55.Социальная политика в Республике Беларусь.

- •21.Бюджетный дефицит и способы его финансирования.

- •29. Транмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Виды денежно-кредитной политики.

- •23.Использование модели is-lm для анализа последствий фискальной политики.

Фактора потребления и сбережения не связанные с доходами: 1) богатство (чем больше богатство, тем больше величина потребления); 2) уровень цен (при росте уровня цен, величина потреблен и сбережен падает); 3) ожидание (ожидание роста цен или товарного дифицита пловысит техущие расходы и уменьшит сбереженичя); 4) задолженность потребителя (рост уровня задолженности побуждает снижение потребления и рост сбережения); 5) налогообложение (рост налоговых ставок, уменьшает текущее потребление и сбережение).

Под воздействием этих факторов кривая будет сдвигаться вверх и вниз.

26. Понятие банковской системы. Роль и функции Центрального банка. Коммерческие банки, их виды, функции.

На основе кредитно-денежных отношений возникает и формируется кредитно-денежная система, основу которой составляют банки. Банк — это юридическое лицо, созданное в определенной организационно-правовой форме и имеющее исключительное право на осуществление в законодательно установленном порядке деятельности or своего имени по привлечению средств на вклады (депозиты) и размещению указанных средств на условиях возвратности, платности, срочности.

Банки можно классифицировать по следующим критериям:

- по территории — международные, национальные, региональные, межрегиональные;

- по отраслевому признаку — промышленные, торговые, строительные, сельскохозяйственные, инновационные, кооперативные;

- по признаку собственности — государственные, частные, акционерные, иностранные, смешанные, местных органов власти (муниципальные);

- по услугам, оказываемым банком, — специализированные, универсальные;

- по функциональным признакам — сберегательные, депозитные, ипотечные, трастовые, учетные, клиринговые;

- по организационной структуре — банковская группа, банковский, холдинг, единый банк;

- по срокам активных операций — коммерческие (кратко- и среднесрочное кредитование), инвестиционные, банки развития.

В Республике Беларусь, как и в других странах, создана двухуровневая банковская система, состоящая из Национального банка Республики Беларусь (первый уровень) и коммерческих банков (второй уровень). Специализированные кредитно-финансовые учреждения (финансовые компании) относятся также ко второму уровню и отличаются от банков размерами и видами оказываемых услуг, а также размером собственного капитала.

К функциям первого уровня банковской системы относятся:

- проведение единой государственной денежно-кредитной политики;

- валютное регулирование;

- выполнение функций центрального депозитария;

- организация и осуществление валютного контроля;

- организация межбанковских расчетов и кассового обслуживания банков;

- консультирование, кредитование и осуществление функций финансового агента;

- государственная регистрация банков, специализированных кредитно-финансовых учреждений;

- выдача лицензий на осуществление банковских операций;

- надзор за деятельностью банков и специализированных кредитно-финансовых учреждений по соблюдению безопасного и ликвидного

функционирования;

- регулирование внешнеэкономической банковской деятельности;

- регулирование кредитных отношений;

- осуществление контроля за соблюдением установленного порядка кредитования;

- установление правил проведения банковских операций и обеспечение единого порядка бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе;

- определение и утверждение порядка и правил организации безналичных расчетов и ответственности за их нарушение;

- эмиссия денег;

- разработка платежного баланса;

- создание и накопление золотовалютных резервов;

- осуществление всех видов банковских операций, необходимых для выполнения основных целей национального банка;

- регистрация эмиссии ценных бумаг банков;

- проведение анализа и прогнозирование кредитно-денежных и валютных отношений;

- инкассация и доставка денежной наличности, валютных и других ценностей коммерческим банкам и другим субъектам хозяйствования.

Второй уровень банковской системы (коммерческие банки и специализированные кредитно-финансовые учреждения) осуществляют непосредственное обслуживание клиентов на денежном рынке. К основным функциям кредитных учреждений второго уровня относятся:

- предоставление кредитов от своего имени за счет собственных средств;

- кассовое обслуживание;

- открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, осуществление расчетов по их поручению;

- факторинг и форфейтинг;

- поручительство (предоставление гарантий);

- доверительное управление активами;

- инвестиционное и финансовое посредничество;

- дилинг с наличной и безналичной валютой;

- деятельность депозитария;

- инвестиционное и финансовое консультирование;

- деятельность инвестиционного банкира.

Особенностью деятельности банков является их способность путем кредитования создавать как бы новые деньги. Это происходит на основе мультипликатора. Мультипликатор создает эффект приращения денежных средств при увеличении автономных (независимых от данного кредитного учреждения) активных операций. Кредитная мультипликация представляет собой процесс эмиссии дополнительных платежных средств в рамках всей кредитно-финансовой системы государства.

27.Создание банковской системой «новых денег». Банковский и денежный мультипликатор.

Современная банковская система двухуровневая. Первый уровень представлен Центральным (Национальным) банком, второй уровень – системой коммерческих банков.

Совр. банковская система – система с частичным резервным покрытием, т.е только часть своих депозитов коммерческие банки хранят в виде резервов.

Предположим, что депозиты банка А выросли на 1000д.е. Для того чтобы можно было выдать всю сумму вкладчику, нет необходимости держать всю сумму в банке, достаточно части обязательного резерва, и определить с помощью обязательной резервной нормы (показатель, который рассчитывается как процент отношения суммы обязательных резервов к обязательной сумме банковских депозитов. Резервная форма в нашем случае равна 20%, тогда ссуду, тогда сумму которую банк может выдать будет определятся суммой избыточных резервов. Избыточных резервов 800д.е.

Т.о.банк А увеличил предложение на 800 д.е., однако на этом процесс не заканчивается. Этот процесс создания денег будет продолжаться до тех пор, пока вся сумма первоначального вклада не будет использована банковской системой в качестве резервов.

В

общем виде дополнительное предложение

денег возникшее в результате появления

в банковской системе нового депозита

будет равна:

,

где rr- обяз.резервная форма, D –

первоначальный депозит,

,

где rr- обяз.резервная форма, D –

первоначальный депозит,

– банк. мультипликатор.

– банк. мультипликатор.

Банк. мультипликатор – показывает во сколько раз возрастет или сократится ден. массав результате увеличения или сокращения вкладов в банк систему в расчете на 1д.е.

Существует два вида изъятия денег у банков, который уменьшают способность банковской системы к созданию денег:1) утечка денег; 2)избыточные резервы, чем больше размер обяз. резервов, тем меньше суммарный потенциал банковской системы к расширению кредитов, а соотв. и к создании новых денег.

Хотя

ЦБ в состоянии контролировать ден. базу,

он не может осуществлять прямое

регулирование банковскими резервами,

поскольку именно домохозяйства и фирмы

решают какая часть ден. базы должно

существовать в виде наличных. Кроме

того ЦБ заинтересован в управлении не

резервами, а скорее совокупной денежной

массой, поэтому уместно ей пользоваться

ден. мультипликатором. ,

где MS

– наличные деньги + депозиты до

востребования( CU+D), MB

– наличные деньги +банковские резервы(

CU+R).

,

где MS

– наличные деньги + депозиты до

востребования( CU+D), MB

– наличные деньги +банковские резервы(

CU+R).

Т.о предложение денег прямо зависит от величины ден. базы и ден. мультипликатора.

Ден. мультипликатор - показывает как изменится предложение денег при увеличении ден. базы на единицу.

Инструменты ден. политики корректирует величину ден. массы, воздействуя либо на ден. базу либо на денежный мультипликатор. Однако ЦБ не может в полном объеме контролировать предложение денег, поскольку комерч. банки определяют кол-во избыточных резервов, что влияет на мультипликатор.

ЦБ не может предусматривать объем кредитов, которые будут выданы комерч. банками. Коэффициент депонирования определяется поведением населения и другими факторами.

28.Инструменты денежно-кредитной политики.

К инструментам денежно-кредитной политики, дающей возможность центральному банку контролировать величину денежной массы, относятся:

Изменение нормы обязательных резервов;

Изменение учетной ставки процента;

Операции на открытом рынке.

Изменение нормы обязательных резервов.

Обязательные резервы – представляют собой часть депозитов коммерческих банков, которые они должны хранить либо в беспроцентных вкладах, либо в виде наличности.

Их величина определяется в соответствии с нормой, которая устанавливается как процент от общей суммы депозитов. Если центральный банк повышает норму обязательных резервов, то предложение денег сокращается по двум причинам:

Сокращает кредитные возможности коммерческих банков, то есть сумма, которую может выдать кредит. Поскольку кредитная возможность представляет собой разницу между суммой депозитов и величины обязательных резервов банка. При росте этой нормы сумма данных резервов, которые коммерческий банк не имеет право использовать на цели кредитования - увеличивается, а его возможности сокращаются.

Норма обязательных резервов определяет величину банковских мультипликаторов и соответственно их рост сокращает величину банковских мультипликаторов.

Стабильность нормы резервов, требований служит основой для спокойного ведения дел коммерческих банками. Поэтому этот инструмент не используется для целей текущего контроля MS. Изменение нормы обязательных резервов происходит в случаях, когда центральный банк намерен добиться значительного расширения MB (денежной базы).

Изменение учетной ставки процента.

Учетная ставка процента – это ставка процента, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Коммерческие банки прибегают к займу у центрального банка, если они сталкиваются с необходимостью срочного накопления резервов.

Денежные средства полученные в ссуду у центрального банка по учетной ставке процента, представляющие собой дополнительные резервы коммерческих банков, основу для мультипликаторов увеличения денежной массы. Поэтому изменяя учетную ставку центрального банка можно воздействовать на MS.

Изменение учетной ставки процента не является самым гибким инструментом денежно-кредитной политики (так как объем кредитов не велик).

По данному инструменту денежно-кредитной политики, если центральный банк объявляет о возможном повышении учетной ставки процента, экономика реагирует очень быстро, деньги становятся «дорогими». Следовательно, денежная масса сокращается.

Операции на открытом рынке – покупка и продажа ценных бумаг, государственно ценных бумаг. Объектами операции служат:

Краткосрочные государственные облигации.

Казначейские векселя.

Отличие государственных облигаций от векселей состоит в том, что облигации приносят доход виде %, а доход по векселям представляет собой, разницу между ценой покупки и ценой продажи.

Государственно ценные бумаги покупаются и продаются коммерческим банкам и населением. Покупка центральным банкам государственных облигаций увеличивает резервы коммерческих банков. Если центральный банк покупает их у населения, то предложение денег возрастает, по тем же причинам, как и в случае, когда ценные бумаги покупает коммерческий банк.

Таким образом, инъекции, банковские резервы как результат покупки и изъятии из них; как результат продажи в центральном банке государственно ценных бумаг приводит к быстрой реакции банковской системы. Действует более точно, чем другие инструменты денежно-кредитной политики, поэтому операции на открытом рынке представляют собой наиболее эффективный способ на величину воздействия предложения денег и оперативный способ.

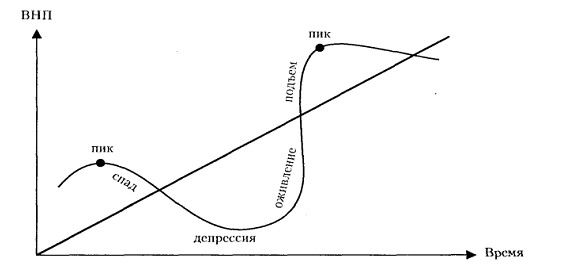

45. Деловые циклы: понятие, виды, фазы.

Деловой (экономический) цикл – период, в течение которого происходит колебания уровня деловой активности, которое выражается в изменении объема выпуска и занятости в масштабах национальной экономики.

Фазы экономического цикла:

Пик: в экономике наблюдается полная занятость и максимальная загрузка производственных мощностей. Уровень цен имеет тенденцию к повышению, а рост деловой активности прекращается.

Спад: производство и занятость сокращается, динамика показателей экономического развития становится отрицательной, а цены падают лишь при серьезном продолжительном спаде.

Депрессия: период недоиспользования экономических ресурсов, т.е. производство и занятость находится на самом низком уровне.

Подъем: экономика начинает постепенно выходить из кризиса, фактический ВВП приближается к своему потенциальному уровню, а затем превосходит его, пока не достигнет своего максимума.

Виды циклов: 1) столетние, связанные с появлением научных открытий и изобретений, которые производят переворот технологий производства; 2) долгосрочные (циклы Кондратьева) их продолжительность 40-60 лет, они связаны со сменой ряда поколений техники и технологий; 3) классические (10-12 лет) связаны с массовым обновлением основного капитала; 4) малые циклы (Китчена) 2-3 года, обусловлены жизненным циклом товара.

Циклические колебания важно отличать от нециклических колебаний. Для экономического цикла характерно то, что изменяются все показатели и цикл охватывает все отрасли экономики.

Нециклические колебания отражаются: 1) в изменении деловой активности лишь в некоторых отраслях, имеющих сезонный характер работ; 2) в изменении лишь некоторых экономических показателей (рост продаж пред праздниками).

Основной причиной экономических циклов выступает несоответствие между совокупным спросом и совокупным предложением, между совокупными расходами и совокупным объемом производства, поэтому цикличный характер экономики может быть объяснен либо изменением совокупного спроса при неизменной величине совокупного предложения либо наоборот.

46. Понятие, показатели и факторы экономического роста.

Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения реального ВВП.

Графически экономический рост может быть представлен тремя способами:

1) через кривую реального ВВП;

2) через кривую производственных возможностей;

3) с помощью модели совокупного спроса – совокупного предложения

(модели AD-AS).

Экономический рост характеризуется прежде всего такими показателями,как валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход (НД) и измеряется темпами роста или прироста этих показателей. Более точным показателем благополучия страны, уровня благосостояния выступает величина реального ВВП на душу населения, т.е. относительный показатель, отражающий стоимость того количества товаров и услуг, которое не вообще производится в экономике, а приходится в среднем на одного человека.

Факторы экономического роста – явления, обстоятельства и процессы, способные определять темпы и масштабы долгосрочного увеличения реального объема национального производства. По способу воздействия на экономический рост их (факторы) можно различать как прямые и косвенные.

47. Неокейнсианские теории экономического роста.

Основное назначение модели экономического роста в том, что на их основе осуществляются аналитические работы и они позволяют соответственно прогнозировать экономические процессы.

В неокейнсианских моделях экономический рост исследуется с помощью инструментов и методов анализа кейнсианской школы.Под динамическим равновесием понимается равенство темпов прироста совокупного спроса и совокупного предложения.

Основные модели были разработаны американским экономистом Е.Домаром и английским экономистом Р.Харродом. Общность предпосылок и целей исследования,

близость результатов делают модель Е.Домара и Р.Харрода похожими. Поэтому в науке их стали именовать как модель Харрода-Домара.

48. Неоклассические теории экономического роста.

Неоклассическая модель роста зародилась в 50-е годы ХХ столетия. На первый план в этой теории выдвигалась проблема достижения экономического роста за счет технического прогресса. Методологической основой модели остались классическая, теория факторов производства и предельной полезности. Каждый из факторов создает свою часть стоимости. При этом сбалансированность экономического роста достигается только в свободной рыночной экономике.

Важнейшими моделями в неоклассической теории выделяют модель производственной функции Кобба – Дугласа и Р.Солоу.

Неоклассические модели экономического роста базируются на классической теории факторов производства, где труд, капитал и земля выступают в качестве самостоятельных факторов создания общественного продукта, и теории предельной производительности, в соответствии с которой владельцы факторов производства получают доходы от предельных продуктов этих факторов.

Темп прироста ВВП зависит от: 1) темпа прироста капитала умноженного на долю капитала в выпуске; 2) темпа прироста объема вложенного труда умноженного на долю заработной платы в общем объеме выпуска; 3) темпа технического прогресса.

Рассмотрим зависимость производительности труда от капитала вооруженности. Для этого необходимо привести производную функцию к виду: Y/L=T·f(X/L). Исходя из данной функции производительность труда растет с ростом капиталло-вооруженности, но все меньшими темпами. Это объясняется подающей производительностью капитала. Основным критерием устойчивого экономического роста является капиталло-вооруженность труда. С течением времени численность населения может изменяться, следовательно, изменяется и фондо-вооруженность труда. Солоу делает вывод: что в странах с высокими темпами роста населения будут замедляться темпы экономического роста.

Он пытается доказать возможность наличия устойчивого экономического роста ха счет технической субституции и гибкой системой цен.

49. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Беларусь

Решающее влияние на темпы экономического роста в Республике Беларусь оказывают следующие факторы: количество и качество природных и трудовых ресурсов; размеры и качество основного капитала; научно-технический прогресс и совокупный спрос общества.

Объективными факторами, сдерживающими экономический рост в республике, являются: 1) ограниченность сырьевой и топливно-энергетической базы; 2) высокая ресурсоемкость экономики; 3) сильная зависимость от поставок сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий из России и других стран СНГ; 4) неразвитость рыночной инфраструктуры.

Весь период трансформации и роста экономики Беларуси можно разделить на следующие этапы:

1991 – 1995 гг. – период глубокого затяжного экономического кризиса. Экономический кризис проявился в постоянном снижении объемов производства, падении уровня жизни населения и усилении дифференциации его доходов, росте инфляции и безработицы.

1996 – 2000 Гг. – этап выхода экономики из кризисного состояния и углубления рыночных отношений.

Этот период характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических показателей, что свидетельствовало о выходе из экономического кризиса, но еще не означало перехода к устойчивому экономическому росту. Об этом свидетельствовал высокий уровень износа активной части основных производственных фондов (до 80 %), низкие коэффициенты их обновления, невысокий уровень использования современных технологий и недостаточный уровень конкурентоспособности отечественной продукции.

2001 – 2005 Гг. И следующие пятилетия — переход на инновационный путь устойчивого экономического развития.

Программа социально-экономического развития на 2001— 2005 годы стала первым шагом к достижению стратегической цели социально-экономического развития страны — оздоровлению народа и приближению его благосостояния к уровню экономически развитых европейских государств на основании сбалансированного и устойчивого экономического роста, обеспечению рациональной занятости населения и доведению его социальной защищенности до уровня передовых стран.

Положительные тенденции развития экономики в этот период нашли свое отражение и развитие в «Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы».

59.Роль государства в трансформационной экономике.

На этапе переходной экономики важная роль отводится государству по обеспечению институциональных и правовых правил развития рыночных отношений и на этой основе трансформации своих функций.

В переходной экономике государство, прежде всего, обеспечивает институционально-правовую основу развития рыночных отношений. Это его первая функция.

Второй функцией государства на стадии переходного периода является ликвидация и компенсация негативных эффектов, вызванных несовершенством рынка: таких как преследование цели максимизации прибыли, устранение от участия в социальных, научно-исследовательских государственных программах, производстве общественных благ и др.

Третьей функцией государства и одновременно задачей в переходный период является осуществление макроэкономической политики, по стабилизации, устойчивому развитию и долгосрочному экономическому росту.

Основным содержанием политики на этом этапе является достижение: стабильности общего уровня цен; твердого валютного курса; роста материального и нематериального производства; полной занятости; снижение инфляции.

60.Белорусская модель перехода к рынку и ее основные черты.

Белорусская модель перехода к рынку характеризуется следующим: была избрана эволюционная концепция перехода к рынку и социально ориентированная модель; происходило значительное свертывание национального производства; был установлен контроль за стабильностью валютного курса; структурная политика носила как прямой, так и косвенный характер и т.д.

При наличии общих черт в постсоциалистическом развитии стран СНГ белорусский вариант формирования рыночной экономики имеет свои особенности, что позволяет говорить о белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики.

К ее основным чертам относятся: значительная регулирующая роль государства; принцип постепенности, эволюционности преобразований; сильная и эффективно действующая вертикаль государственной власти; четкая система законодательства, обеспечивающая общность интересов государства и каждого его гражданина в отдельности; социальная направленность производимых реформ; активная интеграция со странами СНГ, в первую очередь с Россией.

17. Модель is-lm и построение кривой совокупного спроса.

Модель IS-LM представляет собой модель совокупного спроса, поскольку точка пересечения кривых IS и LM соответствует уровню дохода Y и ставке процента r, которые обеспечивают одновременное равновесие товарного и денежного рынков, и определяет равновесную величину совокупных расходов.

На основе анализа взаимодействия рынка товаров с рынком денег можно проследить, как изменение уровня цен влияет на величину совокупного спроса на товары, и построить его функцию, характеризующую зависимость объема спроса от уровня цен, т.е. кривую АD. На рис. 6.19 представлен графический вывод кривой AD из модели IS-LM.

18.Сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.

Фискальная политика – совокупность мер, предпринимаемых правительством по изменению государственных расходов и налогообложения. Основными целями фискальной (бюджетно-налоговой) политики являются: сглаживание колебаний экономического цикла; обеспечение экономического роста; достижение высокого уровня занятости при умеренных темпах инфляции.

Инструментами фискальной политики выступают расходы и доходы государственного бюджета, а именно:

1) государственные закупки;

2) налоги;

3) трансферты.

В зависимости от фазы цикла, в которой находится экономика, инструменты фискальной политики используются по-разному. Выделяют два вида фискальной политики: 1) стимулирующую и 2) сдерживающую.

Стимулирующая бюджетно-налоговая политика в краткосрочном периоде имеет своей целью преодоление циклического спада экономики и предполагает увеличение государственных расходов, снижение налогов или комбинирование этих мер. В долгосрочном периоде снижение налогов может привести к расширению факторов производства и стимулированию экономического роста.

Сдерживающая бюджетно-налоговая политика предполагает снижение государственных расходов, увеличение налогов или комбинирование этих мер с целью ограничения циклического подъема экономики. В краткосрочном периоде эти меры позволяют снизить инфляцию со стороны спроса. В долгосрочной перспективе она может привести к спаду производства и развертыванию механизма стагфляции.

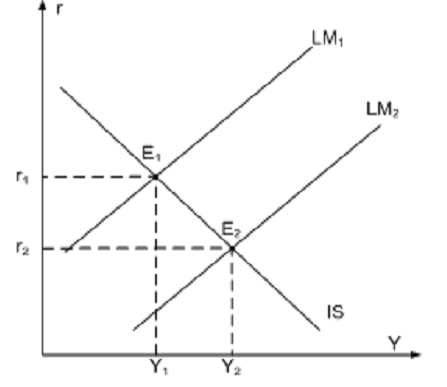

30. Использование модели is-lm для анализа последствий денежно-кредитной политики.

Пусть первоначально экономика находится в состоянии равновесия в точке Е1 (рис. 6.13). Предположим, что правительство решает снизить уровень безработицы, увеличить объем совокупного выпуска путем увеличения предложения денег.

Увеличение предложения денег сдвигает кривую LM вправо (вниз), в результате процентная ставка падает с r1 до r2, величина дохода растет с Y1 до Y2. Рост предложения денег (сдвиг кривой LM в положение LM2) создает избыточное предложение на рынке денег, в результате чего ставка процента снижается. Ее падение вызывает рост инвестиционных расходов, приводящий к росту спроса на товары и услуги, увеличению совокупного выпуска.

Совместное равновесие рынка товаров и денег перемещается в точку Е2, поскольку рост дохода и снижение процентной ставки влекут за собой рост спроса на деньги, который будет продолжаться до тех пор, пока не сравняется с новым, более высоким уровнем предложения денег.

Снижение предложения денег предполагает обратный процесс: сдвиг кривой LM влево, рост ставки процента, снижение объема выпуска.

Таким образом, стимулирующая денежно-кредитная политика ведет к росту уровня дохода и снижению ставки процента. Результатом сдерживающей денежно-кредитной политики основанной на сокращении предложения денег, является снижение дохода и рост ставки процента.

Рис. 6.13. Стимулирующая денежно-кредитная

политика в модели IS-LM

37.Стабилизационная политика: понятие, цели и инструменты.

Стабилизационная политика государства – это комплекс мероприятий макроэкономической политики, направленных на стабилизацию экономики на уровне полной занятости, или потенциального выпуска. Рецептов государственного вмешательства в экономику в условиях макроэкономической нестабильности достаточно много. Однако общие принципы воздействия на уровень деловой активности сводятся к следующим положениям: в условиях спадов правительство должно проводить стимулирующую политику, а в условиях подъема - сдерживающую макроэкономическую политику, стремясь не допустить сильного «перегрева» экономики (инфляционного разрыва).

Другими словами, государство должно сглаживать амплитуду колебаний фактического ВВП вокруг линии тренда. При расширенном толковании в стабилизационную политику включают: 1) меры контроля уровня цен (т.е. антиинфляционную политику); 2) меры, направленные на поддержание в экономике равновесия при занятости выше естественного уровня. Видами стабилизационной политики также являются фискальная, монетарная, внешнеторговая и валютная с присущими им инструментами.

38.Политика занятости, ее направления и методы. Политика занятости в Республике Беларусь.

Политика занятости – система принципов и мер, направленных на содействие рациональной, свободно избираемой занятости населения и предотвращение безработицы.

Методы и меры, осуществляемые государством, с помощью которых оно воздействует на уровень занятости и безработицы, можно разделить на активные и пассивные.

На основе Закона о занятости населения принципами государственной политики в области занятости в Республике Беларусь признаны:

1) обеспечение равных возможностей в трудоустройстве для всех трудоспособных граждан;

2) обеспечение мер, направленных на предотвращение безработицы;

3) предоставление социальных гарантий и компенсаций безработным;

4) содействие и поощрение граждан в развитии их способностей к

производительному и творческому труду;

5) принятие мер содействия в трудоустройстве граждан с ограниченной

трудоспособностью;

6) участие профсоюзов и союзов предпринимателей в решении проблем

занятости при взаимодействии с государственными органами;

7) международное сотрудничество в решении проблем занятости.

39.Антиинфляционная политика, ее направления и методы.

Антиинфляционная политика – макроэкономическая политика, нацеленная на стабилизацию общего уровня цен, смягчение инфляционной остроты.

Антиинфляционная политика включает в себя 2 блока мероприятий:

1) регулирование совокупного спроса;

2) регулирование совокупного предложения.

Можно выделить следующие виды современной антиинфляционной политики:

Шоковая терапия – резкое сокращение темпов роста денежной массы.

Градуирование – постепенное сокращение темпа роста денежной массы.

В антиинфляционных целях может быть использована также политика цен и доходов (контроль над заработной платой и ценами).

Всю совокупность мер антиинфляционной политики, применяемых в Беларуси, можно условно разделить на три группы:

комплекс мер по ограничению издержек и ресурсосбережению;

комплекс мер по ограничению монетарных факторов инфляции;

комплекс мер по структурному регулированию рынка товаров и услуг и совершенствованию системы ценообразования.

Кроме того, в Республике Беларусь ежегодно утверждаются «Основные направления денежно-кредитной политики», реализуемые Национальным банком. В них определяются целевые параметры курса рубля, роста эмиссии и денежной массы, а также меры по их взаимоувязанной реализации.

55.Социальная политика в Республике Беларусь.

Социальная политика - это совокупность принципов, норм и методов, используемых государством для регулирования социально-экономических условий жизни общества и отношений между его социальными группами. Социальная политика строится на основе определенных принципов, основными из которых являются:

а) принцип социальной справедливости;

б) принцип индивидуальной социальной ответственности;

в)принцип социальных гарантий;

г) принцип всеобщности;

Основные цели социальной политики: обеспечение полной и рациональной занятости населения; регулирование доходов населения; социальные гарантии и социальная защита; социальное партнерство; защита здоровья нации; экологическая безопасность.

Таким образом, социальная политика направлена на обеспечение соответствующих условий для удовлетворения потребностей, повышения благосостояния населения, адресной поддержки малообеспеченных групп населения, создание условий воспроизводства рабочей силы и др.

21.Бюджетный дефицит и способы его финансирования.

Государственный бюджет должен быть сбалансирован, т.е. расходы государства должны быть равны доходам. Однако в настоящее время бюджеты большинства стран сводятся с дефицитом. Бюджетный дефицит – та сумма, на которую в данном году расходы бюджета превышают его доходы.

Существуют разные способы финансирования бюджетного дефицита:

1) повышение налоговых ставок;

2) эмиссионный способ финансирования;

3)долговое финансирование посредством выпуска и продажи

государственных ценных бумаг на открытом финансовом рынке;

4) внешние займы;

5) для финансирования дефицита могут быть использованы средства, полученные от приватизации государственной собственности.

29. Транмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Виды денежно-кредитной политики.

Механизм воздействия изменения предложения денег на экономику носит название «механизма денежной трансмиссии» или «денежного передаточного механизма» («money transmission mechanism»).

Этот механизм может быть представлен следующей логической цепочкой событий. Если в экономике спад, то центральный банк покупает государственные ценные бумаги кредитные возможности коммерческих банков увеличиваются банки выдают больше кредитов предложение денег мультипликативно увеличивается ставка процента (цена кредита) падает фирмы с удовольствием берут более дешевые кредиты инвестиционные расходы растут совокупный спрос увеличивается объем

производства мультипликативно растет.

Эта политика, используемая в период спада, носит название политики

«дешевых денег». Соответственно политика, проводимая центральным банком в период бума и нацеленная на снижение деловой активности, называется «политикой

дорогих денег» и может быть представлена следующей цепочкой событий: Центральный банк продает государственные ценные бумаги кредитные возможности коммерческих банков уменьшаются предложение денег мультипликативно сокращается ставка процента (цена кредита) растет спрос на дорогие кредиты со стороны фирм падает инвестиционные расходы сокращаются совокупный спрос уменьшается объем

производства падает. Различают два вида монетарной политики: 1) стимулирующую и 2) сдерживающую.

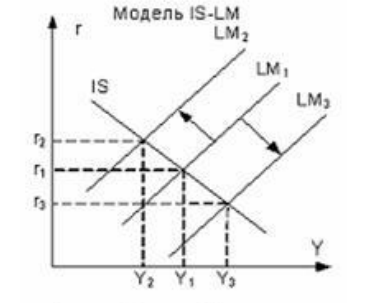

23.Использование модели is-lm для анализа последствий фискальной политики.

В модели IS-LM воздействие фискальной политики будет отражаться в сдвигах кривой IS. Рассмотрим сдвиг кривой IS, вызванный ростом государственных расходов. Предположим, что первоначально равновесие на рынках товаров и денег достигалось в точке Е1 при процентной ставке r1 и национальном доходе Y1 (рис. 5.1). Допустим, экономическая ситуация в стране потребовала увеличения государственных расходов. Они приводят к увеличению совокупных расходов, что обусловливает рост национального объема производства, кривая IS1 сдвигается в положение IS2. Но растущий совокупный выпуск увеличивает спрос на деньги, который начинает превышать предложение денег, что, соответственно, приводит к росту процентной ставки до r2. На товарном рынке увеличение совокупных расходов побуждает предпринимателей увеличивать объем инвестиций. В свою очередь, рост процентной ставки начинает сдерживать этот процесс, заставляя предпринимателей сокращать планируемый при процентной ставке r1 прирост инвестиций. В этом случае новое положение равновесия на рынках товаров и денег будет достигнуто в точке Е2, а

совокупный выпуск увеличится до Y2. Происходит увеличение Y не на Y = Y3 – Y1 а на величину Y2 – Y1, т.е. в меньшей степени, чем следовало ожидать: рост процентной ставки снижает мультипликационный эффект государственных расходов. Прирост государственных расходов частично вытесняет плановые инвестиции, т.е.

оказывает влияние эффект вытеснения. Этот эффект снижает эффективность

стимулирующей фискальной политики. Таким образом, стимулирующая фискальная политика (увеличение государственных расходов и снижение налогов) сдвигает кривую IS вправо (вверх), что увеличивает уровень дохода и ставку процента. Наоборот, сдерживающая фискальная политика (сокращение государственных расходов и увеличение налогов) сдвигает кривую IS влево, что сокращает доход и уменьшает ставку процента.

Рис. 5.1. Стимулирующая фискальная политика в модели IS-LM