- •1.Харрактерные особенности макроэкономики как наука. Особенности макроэкономического анализа.

- •2.Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Запасы и потоки.

- •3.Модели круговых потоков. Субъекты и рынки кругооборота.

- •1.Модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода с участием домашних хозяйств и фирм:

- •2.Модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода с включением государства:

- •4. Основные макроэкономические тождества.

- •5.Методологические основы классической теории макроэкономических процессов.

- •6. Анализ рынков в классической модели макроэкономического равновесия.

- •7.Классическая модель равновесия в целом. Макроэкономическая роль государства.

- •8. Методологические основы кейнсианского подхода к равновесию.

- •10. Альтернативные модели потребления и. Фишера, м. Фридмена, ф. Модильяни

- •11. Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Мультипликатор инвестиций. Парадокс бережливости.

- •12. Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели «доходы-расходы».

- •13. Равновесие ввп в условиях полной занятости. Дефляционный и инфляционный разрывы

- •14.Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции-сбережения» (is).

- •15.Равновесие на денежном рынке. Кривая «предпочтение ликвидности-деньги» (lm).

- •22. Государственный долг: понятие, виды. Экономические и социальные последствия.

- •24. Особенности бюджетно-налоговой политики рб на современном этапе.

- •25. Понятия и цели денежно-кредитной политики.

- •33. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Краткосрочная Кривая Филлипса.

- •34. Монетаризм. Основное уравнение монетаризма.

- •35. Теория адаптивных и рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая Филлипса.

- •36. Экономика предложения. Кривая Лаффера.

- •50. Социальная политика: содержание, направления, принципы.

- •40. Понятие открытой экономики и основные взаимосвязи в ней. Платёжный баланс.

- •42.Модель Манделла-Флеминга. (Модель is-lm-bp).

- •44.Макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе.

- •43.Макроэкономическая политика при фиксированном валютном курсе.

- •57. Понятие трансформационной экономики: основные черты и особенности.

- •58.Концепции перехода к рыночной экономике. Белорусская модель перехода к рынку.

- •54.Характеристика моделей социальной политики

- •32.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.

- •20.Недискреционная фискальная политика, действие «встроенных стабилизаторов».

- •19.Дискреционная фискальная политика и её механизм.

- •56.Необходимость перехода к рыночной экономике. Основные направления рыночных преобразований.

- •53. Политика социальной защиты населения

- •52. Доходы населения и их распределение. Кривая Лоренца.

- •51. Уровень и качество жизни населения. Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума.

- •31.Эффективность денежно-кредитной политики и ее особенности в Республике Беларусь.

- •9.Кейнсианская функция потребления. Автономное потребление. Средняя и придельная склонности к потреблению и сбережению

- •26. Понятие банковской системы. Роль и функции Центрального банка. Коммерческие банки, их виды, функции.

- •27.Создание банковской системой «новых денег». Банковский и денежный мультипликатор.

- •28.Инструменты денежно-кредитной политики.

- •45. Деловые циклы: понятие, виды, фазы.

- •46. Понятие, показатели и факторы экономического роста.

- •47. Неокейнсианские теории экономического роста.

- •48. Неоклассические теории экономического роста.

- •49. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Беларусь

- •1996 – 2000 Гг. – этап выхода экономики из кризисного состояния и углубления рыночных отношений.

- •2001 – 2005 Гг. И следующие пятилетия — переход на инновационный путь устойчивого экономического развития.

- •59.Роль государства в трансформационной экономике.

- •60.Белорусская модель перехода к рынку и ее основные черты.

- •17. Модель is-lm и построение кривой совокупного спроса.

- •18.Сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.

- •30. Использование модели is-lm для анализа последствий денежно-кредитной политики.

- •37.Стабилизационная политика: понятие, цели и инструменты.

- •38.Политика занятости, ее направления и методы. Политика занятости в Республике Беларусь.

- •39.Антиинфляционная политика, ее направления и методы.

- •55.Социальная политика в Республике Беларусь.

- •21.Бюджетный дефицит и способы его финансирования.

- •29. Транмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Виды денежно-кредитной политики.

- •23.Использование модели is-lm для анализа последствий фискальной политики.

32.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Условия формирования совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах различные. В долгосрочном периоде величина совокупного предложения определяется количеством и качеством имеющихся в экономике ресурсов и существующей технологией. В данном периоде: объем выпуска не зависит от изменения уровня цен и других номинальных переменных; все цены гибкие; цены на ресурсы изменяются пропорционально изменению цен на товары, и линия совокупного предложения вертикальна. Изменения совокупного спроса ведут только к изменению уровня цен, а величина реального выпуска остается неизменной (на уровне потенциального или естественного выпуска, т.е. выпуска при полной занятости всех ресурсов — Y*). Эта точка зрения на кривую совокупного предложения соответствует классической макроэкономической модели и описывает поведение экономики в долгосрочном периоде.

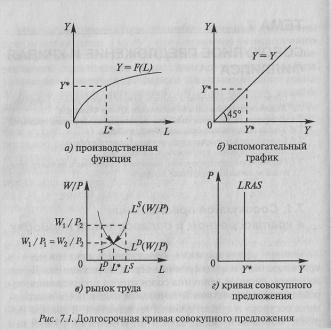

Выведем на графике долгосрочную кривую совокупного предложения (рис. 7.1):

В классической модели уровень занятости всегда находится на своем естественном уровне, т.е. на уровне полной занятости всех трудовых ресурсов (L* на рис. 7.1, в). Это объясняется тем, что рынок всегда адаптируется к изменению ситуации. Цены на ресурсы меняются пропорционально изменению цен на товары, и равновесие восстанавливается, причем опять на уровне полной занятости. Например, если уровень цен снижается с Р1 до Р2, то при прежней номинальной заработной плате (Wl,) реальная заработная плата повысится до (Wl/P2). В результате повышения реальной заработной платы фирмы сократят величину спроса на труд до LD, а рабочие увеличат предложение труда до Ls. Конкуренция среди рабочих приведет к тому, что фирмы смогут начать снижать номинальную заработную плату. В результате начнет снижаться реальная заработная плата, фирмы будут увеличивать спрос на труд, а рабочие — сокращать предложение труда. Это будет продолжаться до тех пор, пока номинальная заработная плата не снизится в той же пропорции, что и общий уровень цен, и не достигнет уровня Щ. При такой величине номинальной заработной платы реальная заработная плата вернется к своему исходному уровню, т.е. WlPl = W2/P2, а уровень занятости вновь станет равен своему естественному уровню L*. Поскольку рынок труда всегда находится в равновесии (из-за гибкости номинальной заработной платы) и притом на уровне полной занятости, то объем производства будет всегда равен потенциальному объему выпуска Y* (рис. 7.1, а), а линия совокупного предложения будет вертикальной, т.е. не будет зависеть от уровня цен (рис. 7.1, г). Очевидно, что такая ситуация характерна для долгосрочного периода, поскольку только в долгосрочном периоде возможна полная адаптация рынка и пропорциональное изменение всех цен.

В краткосрочном периоде цены жесткие, и при условии отсутствия ограниченности ресурсов линия совокупного предложения имеет горизонтальный вид (рис. 1.1, а). Это так называемый «крайний кейнсианский случай». Такой вид кривой совокупного предложения обосновывал Кейнс, описывая период Великой Депрессии 1929—1933 годов. Поскольку условием максимизации прибыли фирмой является равенство предельного дохода предельным издержкам (MR = МС), а анализ рынка труда показывает, что предельными издержками для фирмы выступает номинальная ставка заработной платы (W), а предельной выручкой — выручка от продажи предельного продукта труда, т.е. Р • MPL, то фирма получит максимальную прибыль при W = Р • MPL. Если и цены, и заработная плата жесткие, то MPL = const, т.е. величина постоянная, что, как правило, не соответствует действительности, поскольку действует закон уменьшающейся предельной производительности или уменьшающегося предельного продукта фактора. Однако следует иметь в виду, что в модели Кейнса предусматривается умеренная инфляция, т.е. речь идет лишь о жесткости номинальной ставки заработной платы, но не о жесткости цен на товары. В этом случае кривая совокупного предложения имеет положительный наклон (рис. 7.2, б).