- •Минералы делятся на две группы:

- •Форма нахождения твердых минералов в природе.

- •Физические свойства минералов.

- •Классы минералов и типичные для них минералы

- •Процессы минералообразования.

- •Магматические горные породы. (Изверженные гп)

- •Структура и текстура горных пород.

- •Интрузивные (глубинные) горные породы.

- •Эффузивные (изверженные) горные породы.

- •Формы залегания магматических горных пород.

- •Метаморфические горные породы.

Содержание

Происхождение формы и строение земли

Основные современные параметры Земли

Внутреннее строение, внешнее строение химический состав

Тепловой режим земной коры

Минеральный и петрографический состав земной коры

Геохронология земной коры

Карты и разрезы

Рельеф поверхности

Межпластовые воды

Движение подземных вод. Закон Дарси

Происхождение, форма и строение Земли

Солнечная система состоит из небесных тел. В нее входят: солнце, девять больших планет, в том числе Земля и десятки тысяч малых планет, комет и множество метеорных тел.

Вопрос о происхождении Земли - важнейший вопрос естествознания. Более 100 лет пользовались признанием гипотеза Канта-Лапласа, согласно которой Солнечная система образовалась из огромной раскаленной газоподобной туманности, вращавшейся вокруг оси, а Земля вначале была в жидком состоянии, а потом стала твердым телом.

В 40-х годах 20 века академик О.Ю. Шмидт выдвинул новую гипотезу происхождения планет Солнечной системы, в том числе и Земли, согласно которой Солнце на своем пути пересекло и захватило одно из пылевых скоплений Галактики, поэтому планеты образовались не из раскаленных газов, а из пылевидных частиц, вращающихся вокруг Солнца. В этом скоплении со временем возникли уплотненные сгустки материи, давшие начало планетам.

Земля по О.Ю. Шмидту, первоначально была холодной. Разогрев ее недр начался, когда она достигла больших размеров. Это произошло за счет выделения теплоты в результате распада имеющихся в ней радиоактивных веществ. Недра Земли приобретали пластическое состояние, более плотные вещества сосредоточились ближе к центру планеты, более легкие у ее периферии. Произошло расслоение Земли на отдельные оболочки. По гипотезе О.Ю. Шмидта расстояние продолжается до настоящего времени. По мнению ряда ученых, именно это является основной причиной движений в земной коре то, есть причиной тектонических процессов.

Заслуживает внимания гипотеза В.Г. Фесенкова, который считает, что в недрах звезд, в том числе и Солнце, протекают ядерные процессы. В один из периодов это привело к быстрому сжатию и увеличению скорости вращения Солнца. При этом образовался длинный выступ, который потом оторвался и распался на отдельные планеты.

Форма Земли

Форма земли обычно именуется земным шаром. Установлено, что масса Земли равна 5976*1021 кг, объем 1,083*1012 км3. Средний радиус 6371,2 км, средняя плотность 5,518 кг/м3, среднее ускорение силы тяжести 9,81 м/с2. Форма Земли близка к трехосному эллипсоиду вращения с полярным сжатием: у современной Земли полярный радиус 6356,78 км, а экваториальный 6378,16 км. Длина земного меридиана оставляет 40008,548 км, длина экватора 40075,704 км. Полярное сжатие обусловлено вращением Земли вокруг полярной оси и величина этого сжатия связана с скорость вращения Земли.

Иногда форму земли именуют сфероидом, но для Земли есть и собственное наименование формы, а именно геоид. Дело в том, что земная поверхность изменчива и значительна по высоте; есть высочайшие горные системы более чем в 8000м и глубокие океанические впадины более чем в 11000м. Геоид вне континентов совпадает с невозмущенной поверхностью мирового океана, на континентах поверхность геоида рассчитана по гравиметрическим исследованиям и с помощью наблюдений из космоса.

Земля обладает сложноорганизованным магнитным полем, которое можно описать как поле, создаваемое намагниченным шаром или магнитным диполем. Поверхность земного шара на 70,8% (361,1млн км2) занята поверхностными водами. Суша составляет 29,2% (148,9млн км2).

Строение земли

Земля сложена как бы несколькими концентрическими оболочками: внешними- атмосфера (газовая оболочка), гидросфера(водная оболочка), биосфера (область распространения живого вещества) и внутренними, которые называют собственно геосферами (ядро, мантия и лотосфера).

Атмосфера по распределенной в ней температуре снизу вверх подразделяется на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу.

Тропосфера составляет около 80% всей массы атмосферы и достигает высоты 16-18км в экваториальной части и 8-10км в полярных областях. Стратосфера простирается до высоты 55 км и имеет у верхней границы слой озона. Далее идут до высоты 80 км мезосфера, до 800-1000 км термосфера и выше располагается экзосфера, состоящая не более 0,5% массы земной атмосферы. В состав атмосферы входят азот (78,1%), кислород (21,3), аргон (1,28%) , углекислота (0,04%) и другие газы и почти весь водяной пар. С удалением от поверхности Земли температура атмосферы редко понижается и на высоте 10-12км она уже составляет около -500С. В тропосфере происходит образование облаков, и сосредотачиваются тепловые движения воздуха.

Стратосфера - следующий над тропосферой слой. Присутствие озона в данном атмосферном слое обусловливает повышение температуры в нем до +500С, но на высоте 8-10 км температура снова понижается до -60-900С. Среднее давление воздуха на уровне моря равно 1,0132 бар (760 мм рт. ст.), а плотность 1,3*103 г/см. В атмосфере и ее оболочном покрове поглощается 18% излучения Солнца.

Гидросфера – водная оболочка, которая играет большую роль в геологических процессах Земли. В ее состав входят все воды Земли. Гидросфера не образует сплошного слоя и покрывает земную поверхность на 70,8%. Средняя мощность ее около 3,8 км, наибольшая свыше 11 км. Гидросфера Земли значительно моложе самой планеты. На первых этапах своего существования поверхность Земли была полностью безводной, да и в атмосфере водяного пара практически не было. Образование гидросферы обусловлено процессами отделения воды из вещества мантии. Гидросфера в настоящее время составляет неразрывное единство с литосферой, атмосферой и биосферой. Именно наличие воды по своей сути обеспечивает существование жизни на Земле в известной нам форме. Из воды, как простого соединения и углекислоты растения способны под воздействием солнечной энергии и в присутствии хлорофилла образовывать сложные органические соединения, что собственно и является процессом фотосинтеза.

Биосфера – находится в постоянном взаимодействии с литосферой, гидросферой, и атмосферой, что существенно сказывается на составе и строении литосферы. В целом под биосферой в настоящее время понимают область распространения живого вещества, это сложноорганизованная оболочка, связанная биохимическими циклами миграции вещества, энергии и информации.

Внутреннее строение Земли, по современным представлениям, состоит из ядра, мантии и литосферы. Границы между ними достаточно условны, вследствие взаимопроникновения, как по площади, так и по глубине.

Земное ядро состоит из внешнего (жидкого) и внутреннего (твердого) ядра. Радиус внутреннего ядра 1200-1250 км, переходный слой (F) между внутренним и внешним ядром имеет мощность около 300-400 км, а радиус внешнего ядра равен 3450-3500 км. Плотность вещества во внешнем ядре с глубиной возрастает с 9,5 до 12,3 г/см3. В центральной части внутреннего ядра плотность вещества достигает почти 14 г/см3. Все это показывает, что масса земного ядра составляет до 32% всей массы Земли, в то время как объем примерно 16% объема Земли.

Магния Земли представляет собой силикатную оболочку между ядром подошвой литосферы. Масса мантии составляет 67,8% общей массы Земли. Мантия может быть подразделена на верхнюю мантию, переходный слой Голицына и нижнюю мантию.

Мантия в настоящее время оценивается, как источник сейсмических и вулканических явлений, горообразовательных процессов, а также зона реализации магматизма.

Земная кора представляет собой верхний слой Земли, который имеет нижнюю границу или подошву, по сейсмическим данным, по слою Мохоровичича.

Тепловой режим земной коры

Земная кора имеет 2 источника тепла:

-солнечное излучение

-Распад радиоактивных веществ в нижней части земной коры. В недрах земли температура увеличивается с глубиной от 1300°С в верхней мантии до 3700°С в центре ядра.

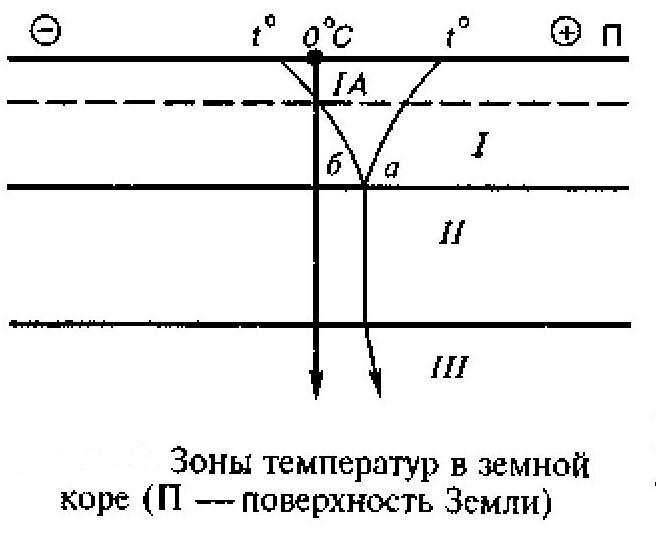

В земной коре различаются 3 температурные зоны:

1.Переменных температур (зависит от климата местности, суточные колебания проникаю примерно на глубину 1,5м., а годовые или сезонные на глубину 20-30м.)В зимний период здесь образуется подзона IA-зона промерзания, температура в которой опускается ниже 0°С.

2.На глубине примерно15-40м. сезонные колебания затухают, и наблюдается зона постоянных температур(температура в ней равна температуре данной местности(среднегодовой))

3.Нарастание температур, в пределах этой зоны температура с глубиной возрастает, величина нарастания температуры на каждые 100м. глубины называется - геотермическим градиентом, а глубина, при которой температура повышается на 1°С,геотермической ступенью, среднее ее значение 33м.

Рис№1

I-зона переменных температур

IА-зона промерзания

II-зона постоянных температур

III-зона нарастания температур

Минеральный и петрографический состав Земли.

Земная кора создана горными породами. Минералы входят в состав горных пород, но иногда образуют свои отдельные скопления. Минералы изучает наука-минералогия, а горные породы - петрография.

Минералы - природные химические соединения или самородные элементы, образованные на ее поверхности или в земле в результате различных геологических процессов(встречаются в твердом, жижком и газообразном состоянии(вода))

Минералы делятся на две группы:

1.Природного происхождения

2.Искуственного происхождения - возникшие в результате техногенного действия человека.

Каждый минерал имеет определенный химический состав и свои физические свойства. в земной коре содержится более 7000минералов и их разновидностей, но только около 100 встречаются часто и в больших количествах. Минералы, входящие в состав горных пород называются породообразующими.

Форма нахождения твердых минералов в природе.

Чаще всего минералы встречаются в виде зерен неправильной формы хорошо образованные кристаллы ограненные естественными гранями встречаются редко.

По облику отдельные кристаллы подразделяются на 3 типа:

1.Изометричные (одинаково развиты по 3 направлениям)

2.Удлиненные(вытянутые в 1 направлении)подразделяются на:

-призматические

-столбчатые

-игольчатые

3.Уплощенные(2 направления одинаково развиты, а в 3 имеет другую ширину)подразделяются на:

-Таблитчатые

-Листоватые

-Пластинчатые

-Чешуйчатые

Кроме того есть промежуточные более сложные формы кристаллов.

Минеральные агрегаты.

название |

изображение |

описание |

Друзы |

|

Группы минералов, часть которого образована приростом к общему основанию |

Щетки |

|

Кристаллов приросших к общему к общему основанию в которых кристаллы вытянуты примерно в одном направлении. |

Секреции |

|

Образуются в результате последнего заполнения пустоты |

Конкреции |

|

Сферические образования Рост происходит от центра к переферии |

Оолиты |

|

Сферические образования возникающие в водной среде. Их особенность-каменистая спаяность |

Сталктиты |

|

Напоминают капельные образования, имеющие форму сосульки сверху вниз. |

Сталагмиты |

|

Натечно-капельные Минеральные образования растущие снизу вверх на полах пещер и других подземных полостей |

Сталагнаты |

|

Столбообразные элементы представляют собой сталактиты и сталагмиты |

Дендриты |

|

Минерал в минерале возник при выстрой кристаллизации тонких трещин или в вязком веществе напоминает веточки дерева |

Землистые массы |

|

Рыхлые мягкие образования в которых формы и размеры минимальных зерен можно определить только под микроскопом |

Физические свойства минералов.

Каждый минерал имеет определённые физические свойства. Главнейшими являются: внешняя форма, отличительные характеристики(цвет, прозрачность, блеск),показатель твердости, спаянность, излом, плотность.

Внешняя форма минералов разнообразна. В природных условиях они чаще всего приобретают неправильные очертания. Хорошо огранённые кристаллы встречаются сравнительно редко.Для многих минералов характерны также форма землистого облика, агрегатных скоплений.

Цвет- для многих минералов строго постоянен.Их условно делят на: Светлые(кварц, полевой шпат, гипс, кальцит), темные(роговая обманка, авгит).

Прозрачность- способность минералов пропускать свет.Выделяют три группы:

Прозрачные( кварц, мусковит)

Полупрозрачные (гипс, халцедон)

Непрозрачные( пирит, графит)

Блеск - способность поверхности минералов отражать в различной степени свет.

Блеск может быть: Металлический; неметаллический: стеклянный, жирный, шелковистый.

Твердость – способность минералов противостоять внешним механическим воздействиям. Каждому минералу присуща определённая твердость, которая принято оценивать по 10 бальной шкале твердости Мосса.

Спаянность – способность минерала раскалываться или расщепляться по определённым направлениям с образованием плоскостей раскола. Это свойство обусловлено внутренним строением кристаллов и не зависит от внешней формы.

Излом характеризует поверхность разрыва раскалывания минералов. Различают излом по спайности (кальцит), раковенистый (кварц), землистый (полянит)

Плотность минералов различна и колеблится от 0,6 до 19 г/см3. Наиболее распространенные значения находятся в пределах от 2,5 – 3 г/см3. Так же минералы определяют по: хрупкости, магнитности, запаху, реакции с соляной кислотой.

Химическая классификация минералов

Все минералы разделяются на 10 классов:

Силикаты - наиболее многочисленный класс, включающий до 800 минералов, являющихся основной составной частью большинства магматических и метаморфических пород. Среди силикатов выделяют группы минералов, характеризующиеся некоторой общностью состава и строения, - полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды, а также оливин, тальк, хлориты, и глинистые минералы. Все они по своему составу алюмосиликаты.