Тема 18. Государственное регулирование: сущность, цели, инструменты

Необходимость государственного регулирования рыночной экономики.

В обеспечении нормального функционирования любой современной экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, выполняло определенные функции в сфере экономики. Государственное регулирование экономики имеет долгую историю - даже в период раннего капитализма в Европе существовал централизованный контроль над ценами, качеством товаров и услуг, процентными ставками и внешней торговлей.

Среди причин необходимости государственного регулирования экономики называют следующие:

1. Научно-технический прогресс резко увеличил масштабы производства, накоплений и укрепил международные экономические связи. НТП столь многогранен и требует таких капитальных вложений, с которыми «справиться» не могут отдельные, даже самые крупные, предприятия.

2. Концентрация производства в условиях НТП привела к образованию монополий, гигантских предприятий, которые по существу отрицают конкурентную экономику. Они лишают экономику ее гибкости, адаптивности и расхищают, растрачивают общественное богатство. Государство вынуждено заниматься антитрестовским законодательством и антимонопольным регулированием.

3. Циклическое развитие рыночной экономики приводит к периодическим социальным и экономическим взрывам. Только государство может через свои механизмы – политические, экономические, законодательные – стабилизировать равновесие или способствовать восстановлению равновесия.

4. В условиях современного НТП не только выросли масштабы производства, но и возникли его внешние эффекты – негативные по своему характеру: загрязнение окружающей среды, опасность отдаленных последствий для здоровья людей в различных производствах (атомном, подземном, горячем и т.д.). Государство, и только оно, может стать на защиту экологического здоровья страны.

Кроме того, необходимость государственного регулирования экономики обуславливается:

Обеспечением определенности и целостности территориального пространства хозяйствования;

Наличием естественных монополий;

Ограниченностью определенных ресурсов;

Созданием и поддержанием развитой инфраструктуры;

Обеспечением достоверности информации;

Обеспечением баланса экономических интересов субъектов;

Возрастанием роли институциональной среды.

Государственное регулирование экономики: цели, функции, инструменты.

Государственное регулирование экономики - воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий для функционирования рыночного механизма, обеспечения общественного воспроизводства, решения социальных и экологических проблем.

Цели, преследуемые государством в политике регулирования экономики различны. Это, прежде всего, поддержание макроэкономического равновесия и обеспечение общественного воспроизводства. Это — глобальные цели. Они перед государством стоят всегда. Кроме того, цели могут меняться в зависимости от характера экономического развития в каждый данный промежуток времени. С учетом этого целями государственной экономической политики могут быть:

поддержание сбалансированного общественного производства,

стимулирование роста производства;

обеспечение полной занятости;

повышение эффективности общественного производства;

справедливое распределение дохода;

стабильность цен, а следовательно, недопущение инфляции;

сохранение природной и окружающей среды и т. д.

Государство может ставить перед собой любые цели. Но, чтобы их достичь, оно должно располагать средствами, ресурсами материального и нематериального порядка, которые явились бы гарантом достижения целей, т.е. государство должно иметь возможность в случае необходимости «нажать». Такими средствами нажима являются: государственный бюджет, государственная собственность, законодательство, информация, внешняя торговля, силовые структуры и т. д.

Государство вырабатывает определенные методы регулирования, которые конкретизируются в следующих функциях государства:

обеспечение правовой базы и ее совершенствование;

защита конкуренции и ее стимулирование;

разработка «правил игры» для всех субъектов рынка и их соблюдение всеми;

обеспечение социальной стабильности распределением доходов;

обеспечение стабильности в экономике;

регулирование занятости, инфляции, колебаний рыночной конъюнктуры;

совершенствование структуры национальной экономики и т. д.

Все они в целом укладываются в рамках трех обобщающих функций государства: корректирующей, стабилизационной, распределительной (регулирование распределения и перераспределения).

Реализация целей экономической политики предполагает использование определенных инструментов, совокупность которых образует механизм государственного регулирования. Ведущими элементами данного механизма являются два ведущих инструмента, используемых правительством для регулирования:

воздействие с акцентом на использование государственных финансов (фискальная (бюджетно-налоговая) политика),

воздействие с акцентом на использование кредитно-денежных аспектов (монетарная, денежно-кредитная политика).

Взаимосвязь подходов и характерные особенности обоих конкретных методов можно обозначить следующим образом (Рис.1):

Рис.1 Механизм реализации экономической политики

Налоговая политика.

Ее главный инструмент – налоги. Маневрируя ставками налога и налоговыми льготами, государство может существенно влиять на предпринимательскую деятельность.

Направления налоговой политики в Республике Казахстан:

Совершенствование налогового законодательства;

Повышение уровня налоговой культуры налогоплательщиков;

Совершенствование механизма налогового администрирования;

Дифференциация размера налогового бремени на различные категории плательщиков;

Координация фискальных служб республики.

Следующий рычаг регулирования макроэкономической ситуации – бюджетная политика.

Бюджетная политика – политика государства в области расходов, направленная в сочетании с налоговой политикой на поддержание высокого уровня занятости, стабильной экономики, роста ВВП.

Инструменты бюджетной политики:

Инвестиции. В результате сбора налогов государство распоряжается крупными денежными средствами, что позволяет ему проводить самостоятельную инвестиционную политику, воздействуя тем самым на поведение частных инвесторов.

- Государственные инвестиции и госзаказы создают гарантированный рынок, обеспечивая стабильную реализацию продукции фирмам, получающим госзаказы и их партнерам.

Дотации. Это денежные суммы, выделяемые из госбюджета для преодоления отраслевых кризисов. За счет дотации государство поддерживает и относительно низкие цены на отдельные товары.

Субсидии. Это пособия в денежной или натуральной форме, предоставляемые из средств государственного бюджета, местных бюджетов или из специальных фондов физическим и юридическим лицам, местным органам, другим государствам. Адресные субсидии в виде непосредственно предоставляемых средств называют прямыми, тогда как установление налоговых и других льгот именуют косвенными субсидиями.

При более детальном рассмотрении, можно выделить некоторые направления бюджетного регулирования:

Субсидии, дотации и кредиты частному бизнесу, что позволяет направлять предпринимательскую активность в социально значимые сферы рыночной экономики, а также оказывать поддержку частным предприятиям, попадающим в кризисную ситуацию (средства на «санацию»);

Финансирование сфер образования, здравоохранения, социального страхования и социального обеспечения;

Стратегические инвестиции в производственную и социальную инфраструктуру, затраты на НИОКР, на оборону, поддержку экспорта, охрану окружающей среды;

Государственное потребление (государственные закупки товаров и услуг), стимулирующие прирост дополнительного спроса.

Понятно, что размеры затрат по каждому из названных направлений способны оказать ощутимое влияние на деятельность рыночных субъектов в соответствующих сферах экономики.

Кредитно-денежная политика

Кредитно-денежная политика базируется на принципах монетаризма и имеет ряд преимуществ перед фискальной. Она обладает быстротой, гибкостью, и, поскольку проводится Центральным банком, то в значительной степени изолирована от политического лоббизма.

Мощным инструментом кредитно-денежной политики Центрального банка является:

Учетные ставки. Разница между номиналом ценных бумаг и размером их досрочной оплаты называется «учетная ставка». Назначая ее, Центральный банк регулирует активность коммерческих банков, а тем самым и предпринимательскую активность.

Регулирование цен. Государство вправе установить предельные цены на продукцию предприятий-монополистов, а также на базовые для данной страны производственные ресурсы. На социально значимые товары массового спроса устанавливаются предельные уровни розничных цен или надбавок к ним.

Операции на открытом рынке.

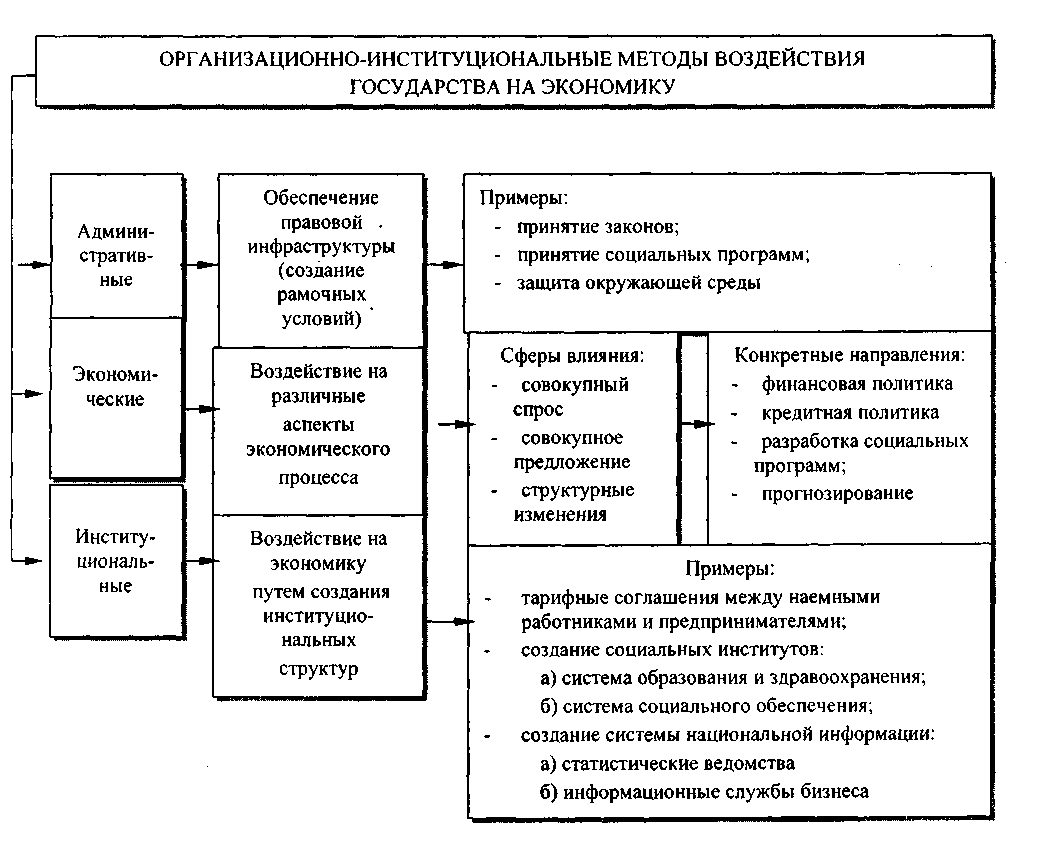

В системе государственного регулирования принято выделять три формы: экономическую и административную и институциональную.

К экономическим инструментам относят те действия государства, которые имеют воздействующий характер. Речь идет о методах влияния, например, на аспекты рыночного процесса (совокупный спрос, совокупное предложение, степень централизации капитала, социальные, структурные и региональные элементы экономики).

Совокупность административных рычагов охватывает те регулирующие действия, которые связаны, с обеспечением правового поля. Задача принимаемых мер - создание наиболее разумных для частного сектора правовых рамочных условий.

Институциональные методы - создание социальных, управленческих и рыночных структур.

Рис.2. Методы воздействия государства на экономику

Существует и другая классификация регулирующих мер. Их можно разделять на прямые и косвенные методы воздействия на экономику.

Методы прямого воздействия предполагают такое регулирование со стороны государства, при котором поведение субъектов экономики основано не столько на самостоятельном экономическом выборе, сколько - на предписаниях государства.

Методы косвенного воздействия проявляются в том, что государство не влияет прямо на принимаемые субъектами решения. Оно создает лишь предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном выборе экономических решений субъекты тяготели к тем вариантам, которые соответствуют целям экономической политики.

Методы |

Прямые |

Косвенные |

Содержание |

Прямое воздействие, которое обязывает субъектов экономики принимать решения согласно целям государства |

Субъекты экономики самостоятельно принимают решения. Государство лишь создает стимулы к принятию нужных для экономики решений |

Достоинства |

Быстрый результат в сжатые сроки |

Не нарушают рыночной ситуации |

Недостатки |

Создание помех рыночной ситуации |

Наличие временного лага |

Рис. 3. Методы прямого и косвенного воздействия на экономику

Основные модели государственного регулирования экономики.

В экономической теории исторически сложились три концепции роли государства в экономике (рис. 4)

Долгое время в экономике превалировали идеи классиков политической экономии. Подобный подход впервые сформулировал А. Смит в своей знаменитой книге. Смит выступал как явный сторонник рыночного саморегулирования. По мнению А. Смита рынок частных товаропроизводителей должен быть полностью свободен от тирании государственного контроля. Именно в этом случае потребители могут приобрести на рынке то, что им нужно. По выражению А. Смита, «невидимая рука» рыночной самонастройки безо всякого внешнего вмешательства заставит производителя действовать в интересах всего общества. Модель регулирования со стороны государства по классической теории представлена на рисунке 3.

факторы

производства ресурсы

факторы

производства ресурсы

товары и услуги товары и услуги

товары и услуги

доходы расходы

налоги налоги

расходы государства на расходы государства на

регулирование отклонений регулирование отклонений

фирм от правил игры домохозяйств от правил игры

Рисунок 3 - Классическая модель государственного регулирования экономики

Классическая концепция отражает теорию саморегулирующейся экономики и характеризуется тремя основными требованиями:

- невмешательство государства в экономику, предоставление полной свободы действию рыночных механизмов;

- максимально возможное развитие свободной конкуренции;

- обеспечение рыночного равновесия через ценовой механизм.

Данные идеи экономического либерализма впервые обосновал Адам Смит (1723-1790) в работе "Исследование о природе и причинах богатства народов". С развитием рыночных отношений класс предпринимателей, окрепнув, начал рассматривать государственное вмешательство как помеху в своей деятельности. К концу XVIII в. взгляды меркантилистов о необходимости государственного вмешательства в экономику окончательно уступили идее экономического либерализма (т. е. идее государственного невмешательства в экономику). К последователям А. Смита относятся Д. Рикардо, Ж. Сэй, Д. Милль, А. Маршалл.

Той же точки зрения придерживается и неоклассическая теория экономики, отводя государству лишь второстепенную роль и предполагая, что сторонники государственного вмешательства должны представлять убедительные доказательства в обосновании своей позиции. Экономисты-неоклассики крайне отрицательно относятся к различного рода тарифам, поддержанию уровня цен, ко всему, что напоминает правительственную поддержку.

Увы, потрясение 30-х годов, охватившее все рыночно развитые страны мира, означало, что та рыночная экономика, модель и принципы которой отстаивала неоклассическая школа устарела и безвозвратно уходит в прошлое. Урок великого кризиса требовал осознания невозможной для неоклассиков перемены – рыночная экономика, материальную основу которой образует крупное промышленное производство, утрачивает способность к саморегулированию.

Почему? Потому что крупное индустриальное производство объективно порождает тенденцию к монополизму, а монополизм – это подрыв. Концепция «обуздания» монополизма и представлена в теории Кейнса (рисунок 4).

факторы производства ресурсы

товары и услуги товары и услуги

товары и услуги

чистые налоги чистые налоги

расходы покупки

расходы государства на расходы государства на

регулирование отклонений регулирование отклонений

фирм от правил игры домохозяйств от правил игры

Рисунок 4 - Кейнсианская модель государственного регулирования экономики

Кейнсианство знаменовало переход к принципиально новому пониманию рыночной экономики – к тому, что рыночная экономика нуждается в регулировании и что это регулирование может осуществлять только государство. Поэтому суть кейнсианства сводится к определению: это теория государственно регулируемой рыночной экономики. Но кейнсианское государственное регулирование имело целью сохранение рыночной экономики, т.е. не порывало с классической традицией.

Кейнсианская концепция представлена в воззрениях Дж. М. Кейнса (1883-1946) . Основным ее содержанием является доказательство необходимости государственного регулирования экономики.

Взгляды Кейнса появились не случайно: экономическая практика XIX и XX вв. подтвердила мнение о том, что рыночная экономика не всегда способна обеспечить эффективное использование ресурсов, не в полной мере отвечает потребностям общества, приводит к резкой дифференциации доходов, социальной незащищенности населения. Участившиеся экономические кризисы поставили под сомнение способность рынка к саморегулированию. Ярчайшим подтверждением этому явился глубочайший экономический кризис 1929-1933 гг.

Кейнс доказал невозможность самоисцеления экономического спада и необходимость государственной политики как средства, способного уравновешивать совокупный спрос и совокупное предложение. Вывести экономику из кризисного состояния, по его мнению, можно только с помощью государственного вмешательства.

Идеи Кейнса были в дальнейшем использованы в США по выводу страны из кризиса в рамках проводимого президентом США Ф. Рузвельтом "нового курса".

В середине 70-х годов кризис настиг уже государственно регулируемую рыночную экономику, а следовательно, и кейнсианскую модель рыночной экономики. Причина этого кризиса – чрезмерное государственное вмешательство в экономику. В этих условиях консерваторы в Англии, США сделали ставку на разработку новой концепции, которая, сохраняя регулируемый характер рыночной экономики, помогла бы найти государству «экономический» механизм своего вмешательства в экономику, а не «административный». Именно эту задачу выполнила широко известная сегодня монетаристская концепция, которая, не отрицая необходимости государственного вмешательства в экономику, сводила это вмешательство к «косвенному» - через регулирование денежной сферы.

Монетаристская концепция исходит из того, что рынки, конкуренция и рыночная система в состоянии автоматически достигать макроэкономического равновесия. Суть монетаристской политики состоит в регулировании объема предложения денег для стабилизации национального рынка. Монетаристы призывают к минимизации вмешательства государства в экономику, допуская лишь проведение налоговой политики.

Монетаристская концепция - экономическая теория, в соответствии с которой денежная масса, находящаяся в обращении, играет определяющую роль в стабилизации и развитии рыночной экономики. Монетаризм возник в 50-е гг. XX в., но широкое распространение получил в США, Великобритании и ФРГ в период кризисных явлений в экономике в 70-х - начале 80-х гг. Монетаризм не отрицает необходимости государственного вмешательства в экономику, но сводит это вмешательство к косвенному - через регулирование денежной сферы. Позитивный вклад монетаризма в экономическую теорию состоит в глубоком исследовании механизма обратного воздействия денежного мира на товарный мир, денежных инструментов и денежной политики развития экономики.

Монетаризм служит основой денежно-кредитной политики в качестве направления государственного регулирования. В этом смысле монетаристская концепция в новых экономических условиях дополняет кейнсианскую концепцию. Основоположником монетаризма является создатель Чикагской экономической школы, лауреат Нобелевской премии 1976 г. М. Фридмен (р. 1912 г.).

В то же время многие экономисты в последние десятилетия придерживаются теории широкого вмешательства в экономику. Один их них – знаменитый П. Самуэльсон. По мысли Самуэльсона, государство должно не только охранять, но и реконструировать экономическую машину – удерживать ее от кризисных катастроф, оберегать в разумных пределах конкуренцию, перераспределять доходы.

В настоящее время в мировой практике рыночная экономика функционирует по двум основным моделям – либеральной и социально-ориентированной. Вопрос о типе рыночной модели состоит в способе участия государства в регулировании экономического развития.

При либеральной модели придерживаются принципа минимального вмешательства государства в экономические процессы. Основными признаками либеральной модели являются: практически безраздельное господство частной собственности, максимальная свобода хозяйственной деятельности, участие государства в социальной защите только самых уязвимых слоев населения.

Социально-ориентированная модель предполагает плюрализм форм собственности, значительно большую степень участия государства в обеспечении эффективности экономики, регулировании доходов населения и занятости, формировании условий, обеспечивающих удовлетворение наиболее значимых потребностей всего населения (образование, здравоохранение, культура). При социально-ориентированной модели рыночной экономики государства применяют весь арсенал находящихся в их распоряжении правовых, экономических и организационных рычагов регулирования экономических процессов в соответствии с выработанной экономической политикой, стратегическими и текущими макроэкономическими планами и государственными программами по решению отдельных проблем.

К первой модели из наиболее развитых стран относятся США и Великобритания, вторая реализована в ряде стран Западной Европы (Германия, Австрия, Франция, Швеция и др.), а также Японии и России. В Казахстане, как известно, избрана модель социально-ориентированной рыночной экономики.

Таким образом, стратегической проблемой для нашего государства является не признание или отрицание необходимости государственного регулирования экономики, а определение оптимального соотношения «государства» и «рынка» в данных исторических обстоятельствах.

Государственное регулирование в условиях переходной экономики. Особенности государственного регулирования в Республике Казахстан.

В условиях Казахстана необходимость государственного регулирования и изучения его принципов обусловлено процессами перехода от одной системы к другой (переходной экономикой) и направлением к построению социально-ориентированной рыночной экономики.

Стратегической целью реформирования экономики Республики Казахстан является формирование высокоразвитой социально-ориентированной рыночной экономики. Общепризнанно, что в ее условиях государство выполняет следующие социально-экономические функции:

-обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, способствующих эффективному функционированию рыночной экономики;

-защита конкуренции;

-стабилизация экономики, т.е. контроль за уровнем занятости и инфляции, порождаемой колебаниями экономической конъюнктуры, а также стимулирование экономического роста;

-содействие социально справедливому распределению доходов;

-корректировка распределения ресурсов в целях изменения структуры национального продукта.

Перечисленные функции могут и должны быть ориентиром для государств, трансформирующих свою экономику. Однако только ориентиром, поскольку, к примеру, специфика Казахстана и прежде всего специфика самого .переходного состояния экономики, весьма отягощенного распадом некогда единого народнохозяйственного комплекса СССР, особенности исторического и национального развития требуют существенной адаптации механизма реализации данных функций для наших условий. Но столь же несомненно, что конструкция этого механизма в обязательном порядке должна концептуально отражать основополагающие тенденции его состояния и совершенствования в странах смешанной экономики.

На направления, функции, методы и инструменты государственного регулирования накладывают отпечаток также условия, в которых протекает становление рыночных отношений и тип экономической системы, характерный для того или иного государства с переходной экономикой. Так общеизвестно, что приоритетом казахстанского экономического развития является становление социально-ориентированного типа рыночной экономики. Модель механизма государственного регулирования экономики в подобном типе экономической системы приведена на рисунке 5.

осуществляется

основные формы

основные источники::

основные инструменты

Рис. 5 - Государственная политика социальной ориентации регулирования экономики переходного периода.

В процессе рыночной трансформации в Казахстане была сформирована новая институциональная структура экономики на основе различных форм собственности — частной, корпоративной, государственной, муниципальной и других, с преобладанием первых двух. Однако достигнутое равновесие в экономике является достаточно неустойчивым в связи с нарушением воспроизводственных связей, приведшим к спаду производства в реальном секторе экономике в ходе «дикой» приватизации предприятий промышленности, их разукомплектованию, потере сложившегося высококвалифицированного персонала и потенциальных рынков для отечественной продукции, снижению уровня жизни населения.

Во многом недостатки и просчеты, допущенные в процессе реформ, связаны со снижением регулирующей роли государства в условиях переходного периода, с преобладанием в этот период мнения о том, что рыночные регуляторы в условиях макроэкономической стабилизации способны сами по себе оживить реальный сектор экономики и активизировать процессы в нем.

Все это обуславливает необходимость совершенствования механизма регулирования дальнейшего развития национальной экономики в целях содействия решению ее стратегических задач улучшению экономической ситуации и обеспечению устойчивого экономического роста.

Усиление роли государства в корректировке рыночных регуляторов должно стать главным мотивом в проведении новой экономической политики Правительства, закрепляющей достижения переходного периода и создающей благоприятные условия для обеспечения устойчивого экономического роста.

Как известно, составным элементом стратегии «Казахстан — 2030» является план мероприятий развития страны по семи приоритетам, в котором определены принимаемые государством меры по решению наиболее важных проблем экономической, социальной и других сфер экономики. Стратегия служит базой для всех программных документов Правительства, в соответствии с ней разрабатываются Программы действий Правительства, индикативные планы.

Индикативные планы в Казахстане разрабатываются с 1993 года. С самого начала они предназначались для информирования субъектов экономики в намерениях государства и ожидаемых значениях важнейших макроэкономических показателей. Эти планы явились компромиссом между рынком и традиционным планом путем установления индикаторов ориентиров для принятия фирмами хозяйственных решений.

Однако индикативное планирование, вариант которого применяется в Казахстане, не стал эффективным инструментом регулирования социально-экономических процессов в связи с имеющимися недостатками. Существенным из них является отсутствие социально-экономической парадигмы, которая обеспечила бы достижение совместимости теории с предпринимаемыми практическими мерами. Так, на Западе экономические теории кейнсианства, неоклассическая, институционализм, монетаризм и другие применялись в качестве основной идеологии социально-экономической политики государства. Каждая экономическая парадигма предлагает свой подход к выработке мер по регулированию экономики.

Отечественное же планирование не имеет теоретической основы, из-за отсутствия в нем каркасной макроэкономической модели в нем есть противоречия.

Кроме того, для этого плана характерно дублирование содержания программных документов Правительства, которые принимаются независимо от индикативного плана.

в целях совершенствования механизма регулирования экономики необходимо усовершенствовать систему государственного планирования таким образом, чтобы она основывалась на законодательно установленных процедурах согласования действий хозяйствующих субъектов и органов исполнительной власти, соответствующих рыночной экономике.

Только в таком случае, при установлении двусторонних связей между государством и хозяйствующими субъектами возникнут новые принципы принятия управленческих решений всеми сторонами, произойдет сближение их целей и задач, что, безусловно, повысит эффективность регулирующей деятельности государства. Это будет способствовать возникновению взаимосвязи между планами государства и планами фирм, корпораций, созданию механизма взаимодействия государственных и рыночных институтов.

В странах с рыночной экономикой вторым по значимости (после самого рынка) институтом, регулирующем взаимодействие экономических субъектов, является контрактная система (или система бизнес-планов). Контракт рассматривается как средство, распространяющее гарантии крупной фирмы-производителя на ее собственных рынках или крупной фирмы в ее отношениях с Правительством. По цепочке все взаимодействующие комиссии заключают между собою контракты. Так в экономике образуется разветвленная сеть контрактов, которая соответствует такому же множеству звеньев технологических цепочек. Субконтракты создают механизм для координации производственных планов между различными фирмами.

Новая система государственного планирования должна представлять собой совокупность процедур согласования разных программ и мероприятий органов исполнительной власти и иметь тесную связь с контрактной системой. Другой особенностью является равноправное взаимодействие государственных институтов и хозяйствующих субъектов.

Основу новой системы государственного планирования составляет развитая система социального партнерства, соответствующая правовая база, регулирующая сложную систему контрактов. В Казахстане на первом этапе может быть обеспечен минимальный уровень согласованности действий экономических субъектов. Эта система позволяет скорректировать траекторию развития экономики.

Таким образом, государственный план будет представлять собой совокупность программ государства и мер исполнительной власти, направленных на выполнение этих программ и обеспечение реализации контрактной системы. Государственный план возникает в результате согласованных действий заинтересованных сторон социального партнерства. Вместе с тем, оно не означает возврата к централизованным методам управления производственно-хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов. Речь идет о его стабилизирующей роли в обеспечении экономического роста, создания эффективного механизма регулирования экономикой.

Для активизации инвестиционной деятельности в интересах успешной реализации государственных программ импортозамещения и форсирования развития экспортоориентированных производств в обрабатывающей промышленности необходим комплекс мероприятий по стимулированию освоения и выпуска конкурентоспособной продукции. Для решения этой задачи государству в лице Правительства необходимо создать систему стимулов, увеличивающих финансовые вливания в приоритетные отрасли реального сектора экономики. Ясно, что эта система должна предусматривать меры экономического характера.

Предпринятые до настоящего времени правительственные меры по подавлению инфляции, поддержанию курса тенге, преодолению дефицита бюджета, сокращению государственных расходов, принесли определенные результаты в области финансовой и общей макроэкономической стабилизации. Однако этого недостаточно для обеспечения устойчивого экономического роста и активизации инвестиционной деятельности. В настоящее время необходимо стимулирование финансовых вливаний в реальный сектор экономики, так как только его устойчивое развитие способно обеспечить экономический рост, решить проблемы неплатежей, сократить внутренний и внешний долг государства.

Среди других мер по стимулированию роста и созданию общеэкономических условий успешного функционирования экономики, является повышение эффективности налоговой системы посредством снижения общей налоговой нагрузки при значительном расширении налогооблагаемой базы. Необходимо разработать систему целевых налоговых преференций, стимулирующих строго очерченные на каждый период приоритетные направления развития промышленности, специальных технологических зон, призванных обеспечить с помощью новой продукции «прорыв» на внешние рынки и т.д.

По мере стабилизации экономики и оживления деловой активности в капиталоемких отраслях экономики желательным было бы применение следующих методов, апробированных в мировой практике рыночного регулирования, это: ускоренная амортизация вводимого нового оборудования, вычеты сумм инвестиций в технику и новые технологии из дохода, подлежащего налогообложению.

Частью процесса эффективного стимулирования являются налоговые льготы. В Казахстане можно использовать продуктивный опыт соседнего Китая, который в короткие сроки не только обеспечил рост своей промышленности, но и сумел организовать новые наукоемкие отрасли производства для выпуска конкурентной на мировом рынке продукции. Эти достижения в значительной мере обусловлены эффективным госрегулированием предоставлением налоговых льгот предприятиям и специальным экономическим зонам для стимулирования наращивания выпуска новейшей продукции на мировой рынок.

В целях практической реализации политики импортозамещения в таких отраслях промышленности как машиностроение, электротехническая, легкая, пищевая, строительных материалов, необходимо широко применять гибкие налоговые инструменты, включая приемлемую систему льгот на расходы предприятий по реконструкции производства, модернизации технологического процесса, на подготовку технических работников, рабочих и менеджеров.

Одновременно, с учетом возможного роста цен на инвестиционные товары, необходимо будет ужесточить государственное регулирование цен на продукцию предприятий-монополистов. Например, при возникновении ситуации роста интереса инвесторов к предприятиям указанных отраслей можно использовать механизм сдерживания цен на инвестиционные товары -предоставление 50%-го снижения ставки налога на добавленную стоимость строительных и конструкционных материалов, отечественного оборудования и техники.

Активизации инвестиционного процесса в перерабатывающих отраслях будет способствовать введение благоприятного режима налогообложения реинвестируемой прибыли, существенное усиление роли амортизационных фондов предприятий. Например, увеличению инвестиционных возможностей предприятий способствовало бы повышение роли собственных источников финансирования, а именно: амортизации и прибыли. Опыт развитых стран показывает, что амортизационные отчисления от прибыли корпораций являются одним из основных источников финансирования инвестиционных проектов. В этих странах доля амортизации в валовых инвестициях в периоды роста была на уровне от 50 до 70%.

Для реализации Программы действий Правительства необходимо пересмотреть его ориентацию только на импортозамещение. При всей целесообразности развития этого направления восстановления промышленного комплекса, важно одновременно развивать экспортоориентированные производства в перерабатывающих отраслях, что может помочь эффективно задействовать существующие и создать новые для страны промышленные предприятия современного технического уровня, может активизировать научно-технический и производственный потенциал страны и создать предпосылки устойчивого экономического роста.

Обеспечение конкурентоспособной казахстанской продукции требует проведения гибкой таможенной политики, основанной на стимулирующем тарифном стимулировании.

В поиске и нахождении путей эффективного развития непреходящее значение имеет изучение опыта стран, осуществлявших в свое время активные меры по созданию административно-управленческих, организационно-экономических и нормативно-правовых условий для использования и сочетания государственных и рыночных механизмов регулирования экономики. Этот опыт "подсказывает" правомерность раздельного подхода к изучению, во-первых, наиболее общих закономерностей макроэкономического и рыночного хозяйствования и, во-вторых, государственных мер по регулированию экономики с учетом специфических особенностей каждой отдельно взятой страны.

Если подойти к вопросу о целесообразности использования зарубежного опыта государственного регулирования экономики в условиях Казахстана, то, не претендуя на бесспорность, можно было бы выделить следующие основные его закономерности:

1. Научное обоснование экономической политики и определение стратегии, тактики, целей и приоритетов хозяйственного развития в расчете на практическое осуществление взаимосвязанного комплекса решений законодательного, научно-технического, структурно-инвестиционного характера.

2. Осуществление рекомендательно-регулятивного планирования социально-экономических процессов в русле стимулирования активной и эффективной деятельности государственных и частных предприятий, предпринимателей, субъектов малого, среднего бизнеса и рыночной инфраструктуры в условиях обеспечиваемой государством народнохозяйственной сбалансированности, макроэкономической и финансовой стабильности экономики. Здесь эффективность такого стимулирования во многом зависит и от результативности антимонопольной и де инфляционной деятельности правительства.

3. Непосредственное государственное регулирование "движения" (производство, распределение, использование) общественных товаров, доходов юридических и физических лиц, трансакционных издержек, а также сферы экологической и социальной безопасности жизни людей через активное использование механизмов административного, законодательного, финансово-кредитного, налогового и ценового воздействия.

4. Признание доминирующей роли приумножения экспортного потенциала государства в осуществлении внешнеэкономической политики и обеспечении его «мягкого» вхождения в мирохозяйственных интеграционный процесс.

5. Определенный интерес представляет и применяемый за рубежом механизм ценообразования (особенно на продукцию сельского хозяйства). В целом регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию построено таким образом, чтобы первичному звену отрасли был гарантирован хотя бы минимальный уровень суммы доходов и прибыли. Как показывает опыт других стран, в условиях деятельности по выходу из кризисных ситуаций правительство значительно усиливает контроль за ценообразованием и уровнем цен, особенно на товары народного потребления. А пока мы идем по другому пути: полная либерализация цен при наличии монополизма на производство и реализацию многих видов, как средств производства, так и предметов потребления. Такое игнорирование оставляет также вне поля зрения правительства вопросы цен и ценообразования на продукцию аграрного сектора экономики, который производит около одной трети ВНП республики.

Денежно-кредитная система.

Денежно-кредитная система опосредствует весь механизм общественного воспроизводства и служит мощным фактором концентрации производства и централизации капитала, способствует быстрой мобилизации свободных денежных средств и их использованию в экономике страны.

Современная денежно-кредитная система в западных странах сформировалась под влиянием таких важнейших процессов, как:

-концентрация и централизация банковского капитала, приведшая к возникновению банков-гигантов;

-специализация кредитно-финансовых учреждений и усложнение функциональной структуры кредитной системы;

-слияние или сращивание банковских и промышленных монополий и образование финансового капитала;

-интернационализация банковского дела, появление транснациональных банков и финансовых групп.

Современная денежно-кредитная система представляет собой многоуровневый механизм аккумулирования и перераспределения финансовых активов. Она состоит из следующих основных звеньев:

Центральный банк, государственные и полугосударственные банки.

Банковский сектор: коммерческие банки, сберегательные банки, инвестиционные банки, ипотечные банки, специализированные торговые банки.

Специализированные небанковские кредитно-финансовые учреждения: страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, финансовые компании, благотворительные фонды, ссудосберегательные ассоциации, кредитные союзы.

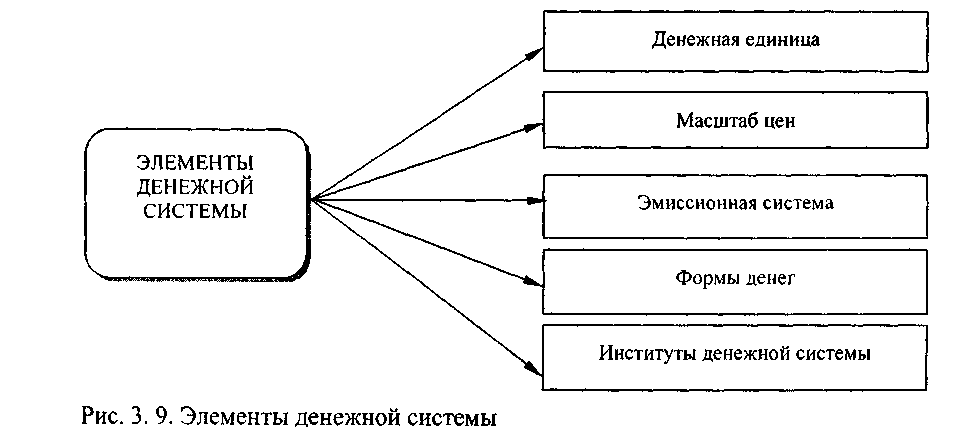

В каждой стране существует своя денежная система. Денежная система - это исторически сложившаяся форма организации денежного обращения, законодательно установленная государством (рис. 8).

Рис. 8. Элементы денежной системы

Совокупность всех денежных средств, находящихся в хозяйстве в наличной и безналичной формах, называется денежной массой.

Для измерения денежной массы используются денежные агрегаты: М1, М2, М3, L (в порядке убывания степени ликвидности). Состав и количество используемых денежных агрегатов различаются по странам. Согласно классификации, используемой в США, денежные агрегаты представлены следующим образом:

Рис. 9. Виды денежных агрегатов

Спрос на деньги. Различные концепции спроса на деньги.

Концепция спроса на деньги ориентируется на реальные денежные величины. Номинальные денежные величины — это наличные деньги, объем неистраченных денег, которыми владеют индивид или фирма. Рассчитанные в неизменных ценах, они называются реальными денежными величинами.

Теория спроса на деньги исходит из того, что спрос на деньги определяется уровнями реального дохода и ставки процента. Зависимость спроса на деньги от первого фактора прямая, от второго — обратная.