- •Глава I

- •§ 1. Философия как наука и идеология. Партийность и творческий характер философии марксизма

- •§ 2. Предмет диалектического материализма. Диалектический материализм и другие области философского знания

- •Глава II материя и ее атрибуты

- •§ 1. Материя как философская категория

- •§ 2. Движение

- •§ 3. Пространство и время

- •§ 4. Единство мира

- •Глава III сознание как свойство высокоорганизованной материи

- •§ 1. Сознание как философская категория

- •§ 2. Отражение и его развитие в природе

- •§ 3. Происхождение человеческого сознания

- •Глава IV познание мира в практике

- •§ 1. Познание как отражение объективного мира

- •§ 2. Познание и практика

- •§ 3. Познание чувственное и рациональное

- •§ 4. Истина и ее проверка

- •§ 5. Творческий характер отражения. Свобода и необходимость

- •Глава V

- •Диалектика.

- •Закон единства и «борьбы»

- •Противоположностей

- •§ 1. Диалектика как наука и метод мышления

- •§ 2. Единство и «борьба» противоположностей

- •§ 3. Противоречия как движущая сила процесса развития

- •Глава VI диалектика как концепция связи

- •§ 1. Сущности и явление. Закон

- •§ 2. Необходимость и случайность

- •§ 3. Детерминизм и каузальность

- •Глава VII диалектика как концепция развития

- •§ 1. Закон перехода количественных изменений в качественные

- •§ 2. Возможность и действительность

- •§ 3. Содержание и форма, элементы и структура

- •§ 4. Диалектика как концепция прогресса

- •§ 5. Закономерности прогрессивного развития

- •Содержание

- •Глава I. Диалектический материализм — современная научная философия ...................... 3

- •§ 1. Философия как наука и идеология. Партийность и творческий характер философии марксизма ....... —

§ 3. Пространство и время

Пространство и время, как и движение, — атрибуты материи. Соглашаясь с Фейербахом, определявшим пространство и время как «коренные условия бытия», В. И. Ленин особо подчеркивал их неразрывную связь с движением материи: «В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени» 1.

Выработанные поначалу обыденным сознанием, а затем развитые наукой понятия пространства и времени отображают действительное, объективно-реальное пространство и время. Эти категории являются прежде всего философскими, входящими в систему категорий диалектического материализма. Вместе с тем пространство и время изучаются физикой, геометрией, психологией и другими науками. В качестве философских категорий пространство и время должны рассматриваться, во-первых, как объективные свойства реального мира, отображаемые сознанием, т. е. в гносеологическом плане, и, во-вторых, в качестве атрибутов материи как субстанции, т. е. в онтологическом плане.

Объективность пространства и времени. Противоположность воззрений материализма и идеализма по вопросу об объективном существовании тел имеет своим прямым продолжением противоположность их воззрений на природу пространства и времени.

Те идеалисты, которые исходят из догмы о творении мира духовной силой, считают пространство и время также порожденными богом. При этом не имеют существенного значения частности, которые отличают ту или иную школу религиозно-идеалистической философии. К примеру, в системе Гегеля пространство появляется только на определенной стадии развития абсолютной идеи, а именно при переходе ее в свое инобытие, при порождении ею природы.

Субъективный идеализм в соответствии со своей исходной посылкой рассматривает пространство и время как созданные человеческим сознанием, находящиеся в нем. Здесь целесообразно кратко рассмотреть воззрения Юма, с одной стороны, Канта — с другой, поскольку и те и другие по сей день оказывают существенное влияние на буржуазную философию. Согласно взглядам Юма, мир состоит из восприятий и люди якобы не знают и не могут знать, скрывается ли что-нибудь за ними. Задача ума состоит в том, чтобы установить связи, ассоциации между восприятиями, которые либо находятся одно подле другого, либо следуют одно за другим; в первом случае возникает ассоциация пространственной смежности, во втором случае—временной. Пространство и время, таким образом, существуют только в восприятии и лишены объективности.

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 181.

103

Max придерживался по существу юмовской точки зрения, когда утверждал, что одновременное распределение разнообразных «событий», «элементов» мы называем пространством, а распределение их в определенной последовательности — временем. Поскольку «элементы» Маха на деле есть не что иное, как ощущения, то неудивительно, что Мах приходит к явно идеалистическим определениям: «Пространство и время суть упорядоченные... системы рядов ощущений». По поводу этого высказывания Маха В. И. Ленин писал: «Не человек со своими ощущениями существует в пространстве и времени, а пространство и время существуют в человеке, зависят от человека, порождаются человеком, вот что выходит у Маха» 1.

Мах пытался замаскировать откровенный идеализм, прибегая в этих целях к двум основным приемам. Во-первых, привлекая материал из истории науки, он доказывал изменчивость представлений о пространстве и времени, относительность знаний о них и делал вывод об относительности и изменчивости самих пространства и времени. В частности, Мах отвергал абсолютное пространство и время Ньютона, чтобы отвергнуть заодно и объективность пространства и времени. Критикуя Маха, Ленин приводит слова Энгельса, разоблачавшего подобное же софистическое рассуждение Дюринга: «...нам здесь совершенно нет дела до того,1— писал Энгельс, — какие понятия претерпевают превращения в голове г-на Дюринга. Речь идет не о понятии времени, а о действительном времени, от которого г-ну Дюрингу так дешево ни в коем случае не отделаться»2.

Во-вторых, Мах, будучи вынужден признать известное различие между восприятием времени и временем вне восприятия, пытался свести второе к первому. Он утверждал, что «в физиологическом отношении время и пространство суть системы ориентирующих ощущений», в то время как «в отношении физическом время и пространство суть особые зависимости физических элементов друг от друга»3. Но мы уже знаем, что «физические» элементы сводятся Махом к «психическим». В данном случае это делается так. Физическое (метрическое) пространство и время появляются в результате «сверки» «физиологических» пространства и времени у различных людей, которая производится с помощью приборов и обмена мнениями. Таким образом, метрические время и пространство приобретают «объективность» лишь постольку, поскольку они существуют в коллективном сознании. Богданов выразил эту мысль еще более определенно, прямо отождествив «объективность» пространства и времени с их «обще-

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 184.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 51.

3 Э. Max. Познание и заблуждение, стр. 432. В других случаях Мах называет его «физическое» пространство метрическим, а время — хронометрическим,

104

значимостью», а сами пространство и время определив как «формы социального согласования опыта различных людей».

В. И. Ленин охарактеризовал аргументацию такого рода как «сплошную фальшь». Действительно, объективное не есть общезначимое: пространство и время существовали и тогда, когда людей не было и, следовательно, не было и общезначимого. Общезначимостью могут обладать и ложные воззрения, как, например, догмы религии. «У Богданова выходит, — заключал Ленин, — что к опыту людей и к их познавательной способности приспособляются разные формы пространства и времени. На самом деле как раз наоборот: наш «опыт» и наше познание все более приспособляются к объективному пространству и времени, все правильнее и глубже их отражая» 1.

Современные позитивисты ничего принципиально нового в философской аргументации по сравнению с Махом не придумали. Их спекуляции насчет пространства и времени характеризуются еще большей путаницей и сопровождаются совершенно неосновательными ссылками на теорию относительности. Оставляя вопрос о философском значении теории относительности для последующего изложения, рассмотрим концепцию времени Б. Рассела. Он исходит из общего для всех субъективистов положения о потоке сознания как единственной реальности и указывает на два источника познания времени. Заметим, что речь идет об источниках познания в рамках субъективного восприятия; основной источник познания времени — объективное время — выпадает из его рассмотрения. Первым из этих источников является, по Расселу, мгновенное восприятие, другим — воспоминание. Мгновенное восприятие дает только то, что есть «теперь», в нем нет ни прошлого, ни будущего. В воспоминаниях события располагаются хронологически, но воспоминание может подвести: можно спутать последовательность событий, несколько подправить факты, даже не желая этого, наконец, в воспоминании сон и явь могут спутаться между собой и т. п. Время, которое связано с последовательностью событий в воспоминании, Рассел называет «субъективным» и требует отличать его от «объективного», исторического времени. Историческое время Рассела основано на первом источнике, т. е. на переживании изменения «в течение одного являющегося настоящего» 2.

Следовательно, для Рассела «объективное» — это поток переживаний, имеющий место только в настоящем, а «субъективное» — воспоминание об этом настоящем, ставшем уже прошлым. Соответственно различается и время: «Моя объективная история, которая имела место в объективном времени, отличается от субъективной истории моих настоящих воспоминаний, которые

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 195.

2 Б. Рассел. Человеческое дознание, его сфера и границы, стр. 249.

105

объективно имеют место теперь» 1. Итак, различие субъективного и объективного времени лежит внутри сферы психического, причем в отличие от Маха и Богданова у Рассела «объективность» оказывается присущей уже индивидуальному сознанию. В последующем изложении Рассел проводит различие между «моим временем» и «временем других людей», связывая одно с другим с помощью теории относительности.

Позитивистское понятие времени получило в XX в. известное распространение в научных кругах Запада, его отзвуки подчас проникают в советскую научную литературу, не только физическую (в связи с определенной интерпретацией теории относительности Расселом, Франком, Рейхенбахом и другими видными учеными, о чем далее), но и в литературу по общественным наукам. В последней это связано с некритическим заимствованием философских идей из позитивистской литературы по социальной психологии, социологии, этнографии, философии истории. В качестве примера можно привести отождествление «плотности» исторических событий, темпов общественного прогресса с ходом «исторического времени».

Как известно, ход истории неравномерен. К. Маркс писал, что есть великие дни, «концентрирующие в себе по 20 лет». В. И. Ленин приводил эти слова Маркса в обоснование необходимости революционной тактики пролетариата. Ни Маркс, ни Ленин не ставили тем самым под вопрос объективность исторического времени, которое до появления общества и после, в эпохи постепенного развития и в эпохи революционных взрывов, течет равномерно. Общепризнанное ускорение хода истории, т. е. темпов развития производства, техники, науки в XX в., не дает оснований для представлений об ускорении хода «исторического времени». Более того, само понятие о неравномерности хода истории и его ускорении имеет своей основой то простое обстоятельство, что отрезки времени, например астрономический год, остаются практически неизменными. Вот почему весьма странно звучит утверждение: «Время в первобытном обществе... либо не движется, либо вращается по кругу» 2. Здесь явно спутан ход времени с ходом истории во времени.

Второе основное направление субъективного идеализма в решении проблемы пространства и времени идет от Канта. В отличие от Юма Кант признавал существование вещей вне нас. Но признание объективно-реального существования вещей является только первым шагом на пути к верному мировоззрению. Для того чтобы последовательно провести материалистический взгляд на мир, надо пойти дальше и признать объективно существующими пространство, время, движение, причинность. Но в этом пункте Кант поворачивает от материализма к идеализму, поскольку

1 Б. Рассел. Человеческое познание, его сфера и границы, стр. 245.

2 «Вопросы философии», 1969, № 3, стр. 107,

10б

утверждает, что пространство и время суть «чистые» априорные формы чувственного созерцания, в которые наши ощущения «отливаются» уже в процессе своего возникновения.

Что понимает Кант под «чистыми» формами чувственности, ясно из следующего рассуждения: «...когда я отделяю от представления о теле все, что рассудок мыслит о нем, как-то: субстанцию, силу, делимость и т. п., а также все, что принадлежит в нем к ощущению, как-то: непроницаемость, твердость, цвет и т. п., то у меня остается от этого эмпирического созерцания еще нечто, а именно протяжение и образ. Все это принадлежит к чистому созерцанию, которое находится в душе a priori также и без действительного предмета чувств или ощущения, как чистая форма чувственности» 1. Таким образом, представление «очищается» Кантом от мысли и ощущения, и в качестве своеобразного «осадка» в нем остается протяжение и образ, т. е. геометрические формы: последние оказываются взятыми не из мира, не являются отражением реальности, а прирождены человеческому сознанию. Аналогичным образом объявляется априорным и время.

Итак, если утверждение, что пространство и время существуют только в человеческой голове, является общим для Юма и Канта, то у Юма пространственно-временные представления приобретаются в ходе опыта, а у Канта— предшествуют опыту. Аргументация Канта основывается на том, что опыт якобы не может дать доказательств всеобщности и необходимости пространства и времени. В частности, Кант ссылался на аксиомы геометрии Евклида, в том числе на постулат, гласящий, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых углов, как на якобы прирожденные человеческому восприятию и тем самым подтверждающие априорность пространственных представлений.

Аргументация Канта неверна. В опыте мы действительно всегда имеем дело с отдельными вещами, но в отдельном есть общее, и, следовательно, познание отдельного всегда есть вместе с тем познание общего. Что касается аксиом геометрии, то они постигаются в опыте, при взаимодействии людей с объективным миром. Они отнюдь не являются «врожденными». Аксиомы геометрии Евклида появились в результате длительного развития общественной практики и являются отражением в человеческой голове основных свойств реального пространства. Это отражение не абсолютно точное. Создание в начале XIX в. неевклидовых геометрий наглядно доказало, что может существовать геометрия G иными аксиомами, чем евклидова, причем столь же стройная и логически непротиворечивая. Лобачевский прямо адресовался к опыту, практике для разрешения вопроса о том, какая геометрия истинна. Вслед за геометрией Лобачевского, в которой принимается, что сумма углов треугольника меньше суммы двух прямых углов, Риман создал геометрию, в которой эта сумма полагается больше

1 И. Кант. Соч., т. 3. М., 1964, стр. 128.

107

суммы двух прямых углов. Создание неевклидовых геометрий само по себе нанесло сильнейший удар по кантианской идее о врожденных пространстве и времени. Последующее развитие науки, доказавшее неевклидов характер реального пространства, окончательно развенчало эту идею Канта.

Связь пространства, времени и материи. В противоположность идеализму материализм исходит из объективности пространства и времени, их независимого от сознания существования. Но признание объективности пространства и времени и их отражения в сознании, составляя единственно верную для их понимания основу, еще не означает, что остальные философские вопросы разрешаются сами собой. В проблеме пространства и времени превосходство диалектического материализма над материализмом метафизическим проявляется чрезвычайно ярко.

Из ошибок метафизического порядка, которые имели весьма широкое распространение в домарксовской, в том числе материалистической, философии вследствие незнания диалектики и которые не преодолены полностью в наши дни, следует прежде всего остановиться на двух.

Это, во-первых, идея конечности мира в пространстве и во времени, которая поддерживалась религией и безраздельно господствовала на протяжении тысячелетий. Однако и после того, как Д. Бруно и другие великие мыслители нового времени выступили против нее, провозгласив пространственную бесконечность Вселенной и вечность ее существования, представления об ограниченности мира в пространстве и начале его во времени не исчезли, в том числе и среди материалистов. Например, Е. Дюринг утверждал в 70-е годы XIX в., что время имело начало, а до этого мир находился в неизменном, «самому себе равном» состоянии. Таким образом, материя отрывалась от времени, и, следовательно, предполагалось, что она вообще может существовать вне времени. «Доказательства» конечности мира в пространстве и времени весьма различны. Оставляя пока в стороне спекуляции идеалистов на открытиях физики XX в., приведем рассуждение, заимствованное Дюрингом у Канта и подвергнутое критике Энгельсом. Кант утверждал, что мир одновременно и бесконечен, и конечен, чтобы с помощью этой антиномии убедить читателя в невозможности разрешения данной проблемы разумом. Дюринг заимствовал только ту часть рассуждений Канта, в которой «доказывалась» конечность мира. Он с самого начала молчаливо предполагал в качестве посылки то, что желал доказать, а именно что время имело начало. Развитие мира во времени он сравнивал с числовым рядом, который начинается с единицы (или, что то же, с прямой, идущей из определенной точки). Неудивительно, что при таком исходной предположении легко удается «доказать», что мир имеет начало во времени. Но сравнение хода времени с указанным рядом (или прямой, идущей из точки) неверно. Если сравнивать развитие мира во времени с прямой, то надо его сравнивать не с прямой,

108

идущей из данной точки, а с бесконечной прямой, идущей в обе стороны от этой точки; если сравнивать с числовым рядом, то с рядом, идущим в бесконечность не только положительную (+ ∞), но и отрицательную ( – ∞).

Наиболее выдающиеся представители домарксовского материализма настаивали на бесконечности мира в пространстве и вечности его во времени, ведя последовательную борьбу против религиозно-идеалистических воззрений о конечности мира. Диалектический материализм полностью наследует это достижение, разоблачая «новейшие» домыслы об ограниченности Вселенной в пространстве, ее начале (или конце) во времени. Бесконечность материи неотделима от бесконечности пространства и времени. Признание конечности хотя бы одного из этих атрибутов неминуемо означает признание конечности материи.

Вторая метафизическая ошибка, в которой отрыв атрибута от субстанции носит еще более явный характер, состоит в допущении не заполненного материей, внешнего по отношению к ней пространства, в котором атомы (и обычные тела) взаимодействуют через пустоту. Именно на основе убеждения о наличии пустоты у Ньютона возникло представление об «абсолютном» пустом пространстве и о существовании на этой основе какой-то преимущественной системы отсчета. Аналогичным образом Ньютон допускал существование «чистого» времени, не заполненного изменениями материальных тел. Оба этих пункта его воззрений тесно связаны между собой и являются следствием отрыва пространства и времени как форм существования материи от самой материи.

Подобного рода ошибка была присуща не всем представителям домарксовской философии. Виднейшие материалисты XVIII в. отвергли представление о пустом пространстве. И тем не менее это воззрение Ньютона оказало немалое влияние на развитие науки. Даже в XIX в. среди физиков шла еще упорная борьба между сторонниками «теории дальнодействия», т. е. действия гравитационных, электрических и магнитных сил через пустоту, и сторонниками «теории близкодействия», отрицавшими пустоту и представлявшими пространство заполненным особой материальной средой — эфиром. Только в конце XIX в., после того, как опытами Герца была доказана истинность идей Фарадея и Максвелла, представления о «пустом» пространстве и «действии на расстоянии» были практически вытеснены из естествознания.

Однако гипотеза эфира, сыграв, безусловно, положительную роль в борьбе с «теорией дальнодействия», способствовала сохранению еще некоторое время представлений о наличии преимущественной системы отсчета (связанной якобы с «неподвижным эфиром») и тем самым о существовании некоего абсолютного пространства. Только в XX в. в связи с созданием теории относительности представлениям о существовании неподвижного эфира и абсолютной системы отсчета пришел конец и в физике победила

109

диалектическая идея о неразрывной связи пространства и времени с материей.

Однако задолго до того, как эта глубокая и плодотворная идея получила свое обоснование в развитии физической науки, она была сформулирована в общей форме Ф. Энгельсом в его определениях пространства и времени. «...Основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства» 1, — писал Энгельс. В другом случае Энгельс выразил мысль об их неразрывной связи следующим образом: «...обе эти формы существования материи без материи суть ничто, пустые представления, абстракции, существующие только в нашей голове» 2.

В этих двух совпадающих по сути определениях пространства и времени Энгельс проводит мысль о неразрывной связи пространства и времени как форм существования материи с самой материей, а также друг с другом. Ввиду недостаточности естественнонаучного материала в XIX в. эта мысль не могла быть Энгельсом развернута, однако она была сформулирована столь емко, что дальнейшее развитие науки позволяет, сохраняя его определения как исходные, наполнять их все более конкретным и богатым содержанием.

Важнейшее значение для развития философских представлений о пространстве и времени имеет теория относительности. Частная (специальная) теория относительности доказывает взаимосвязь пространства и времени, а общая теория относительности — связь пространства и времени с материей. Рассмотрим эти вопросы несколько подробнее ввиду их важности для диалектического материализма.

Частная теория относительности была создана трудами Лоренца, Эйнштейна, Пуанкаре и Минковского в 1905—1908 гг. и явилась разрешением тех трудностей, на которые натолкнулась электродинамика Максвелла в конце XIX в. В классической механике еще в XVII в. Гадилеем был выдвинут принцип относительности, согласно которому инерциальное движение системы не влияет на механическое движение внутри нее, и поэтому прямолинейное и равномерное движение тела по отношению к другим телам можно понимать только как относительное.

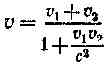

Принцип относительности Галилея предполагает, что при прямолинейном движении тел относительно друг друга с постоянной скоростью (инерциальные системы) их взаимные скорости алгебраически складываются. Например, если поезд идет мимо платформы с постоянной скоростью v1, а в вагоне в направлении движения поезда идет пассажир со скоростью v2, то скорость пассажира относительно платформы выражается так: v = v1 + v2.

1 К Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 20, стр. 51.

2 Там же, стр. 550.

110

Изучение электромагнитных процессов поставило этот же вопрос в отношении распространения электромагнитных волн. Естественно было ожидать, что при сложении скоростей и здесь будет справедлив принцип Галилея. Однако весьма точные опыты Майкельсона еще в 80-е годы XIX в. этого не подтвердили. В нашем примере с поездом это будет выглядеть так: если вдоль направления движения поезда, идущего со скоростью v1, послать световой сигнал со скоростью v2, близкой к постоянной с (скорость света в вакууме), то скорость сигнала по отношению к платформе

оказывается меньше, чем v1 + v2, и вообще не может превысить константу с. Новое правило сложения скоростей является всеобщим, так что v < v1 + v2 во всех случаях, но при обычных скоростях поправка, вносимая теорией относительности, ничтожна.

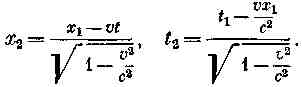

Распространение Эйнштейном принципа относительности на электромагнитные процессы при учете конечности и постоянства предельной скорости с потребовало коренного пересмотра представлений классической физики о связи пространства и времени. При переходе от инерциальной системы координат S1 (которую мы связываем с определенным телом) к системе S2, пo Галилею, время остается тем же t2=t1, а пространственная координата x2=x1—vt, где v — скорость движения обеих систем относительно друг друга. Согласно преобразованию Лоренца, координата и время в инерциальных системах S1 и S2 связаны следующим образом:

Это значит, что в

уравнение для преобразования

пространственной координаты х

входит время t

и, наоборот, в уравнение для преобразования

времени t

входит пространственная координата х.

Если сделать

логические выводы из преобразований

Лоренца, то приходится признать сокращение

длины отрезка

в направлении

движения l2

= l1

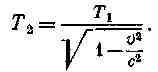

![]() и замедление

хода времени, увеличение длительности

временного интервала Т

между двумя собыгиями:

и замедление

хода времени, увеличение длительности

временного интервала Т

между двумя собыгиями:

Если усвоение математической стороны дела в специальной теории относительности не представляет особого труда, то

111

философское истолкование этой теории требует переосмысления складывавшихся столетиями на основе повседневного опыта представлений. Вокруг философского содержания специальной теории относительности до сих пор идет ожесточенная борьба. Не входя в тонкости, с которыми можно познакомиться в литературе по философским вопросам физики, кратко изложим, в чем состоит философское значение частной теории относительности.

Один из создателей этой теории — Г. Минковский писал: «Отныне пространство и время, рассматриваемые отдельно и независимо, обращаются в тени, и только их соединение сохраняет самостоятельность» 1. Слово «тени», употребленное здесь Минковским, неудачно, но основная его мысль об абсолютном характере «соединения» пространства и времени и относительном характере пространства и времени, взятых по отдельности, совершенно верна» В этом и состоит суть того нового, что дала эта теория для развития философских воззрений на пространство и время.

Эта идея приобретает

наглядный характер, если воспользоваться

введенным Минковским понятием

четырехмерного пространства, в котором

три координаты — пространственные, а

четвертой является время с множителем

√ —

1 • с. Интервал между двумя событиями в

этом четырехмерном пространстве dS2

дается формулой![]() Этот интервал остается неизменным при

переходе от одной инерпиальной системы

к другой. Однако проекция dS

на ось времени (т. е. временной интервал,

длительность) а на обычное трехмерное

пространство (т. е. длина) зависим от

такого перехода, но так, что их своеобразный

«сплав» dS

остается неизменным. Таким образом,

пространство и время превращаются в

пространство-время,

которое является абсолютным,

в то время как пространство

и время,

взятые отдельно, относительны,

зависят от преобразования координат,

т. е. от взаимного движения тел.

Этот интервал остается неизменным при

переходе от одной инерпиальной системы

к другой. Однако проекция dS

на ось времени (т. е. временной интервал,

длительность) а на обычное трехмерное

пространство (т. е. длина) зависим от

такого перехода, но так, что их своеобразный

«сплав» dS

остается неизменным. Таким образом,

пространство и время превращаются в

пространство-время,

которое является абсолютным,

в то время как пространство

и время,

взятые отдельно, относительны,

зависят от преобразования координат,

т. е. от взаимного движения тел.

Каким бы странным на первый взгляд ни казалось, что длина стержня относительна, что в системе, движущейся относительно него, она меньше, чем в системе, относительно стержня покояшейся, и, наоборот, что временной интервал между двумя «точечными» событиями в первой системе больше, чем во второй, — эти результаты проверены практикой. Относительность пространственного и временного интервала объективна, она есть объективное отношение движущихся друг относительно друга тел.

Уже в классической физике многие величины характеризуют соотношение тел и не могут быть поняты в применении к отдельно взятому телу; такова, например, скорость, которая выражает объективно существующее отношение взаимно движущихся тел. Но такие физические характеристики, как длина и длительность

1 Г. Минковский. Пространство и время. — «Новые идеи в математике», сб. № 5 (Принцип относительности в математике). СПб., 1914, стр.1.

112

процесса, пространство и время в классической физике рассматривались как абсолютные, независимые от взаимного движения тел. Теперь обнаружилось, что и эти коренные свойства материи также связаны с взаимным движением тел и в этом смысле являются относительными.

Общая теория относительности была создана Эйнштейном через 10 лет после частной и, по мысли ее автора, должна была расширить принцип, относительности на неинерциальные системы, т. е. системы, движущиеся относительно друг друга с ускорением. Исходя из равенства инерциальной и гравитационной- масс, Эйнштейн провозгласил принцип эквивалентности ускорения и тяготения. Заменяя ускорение тела в данной системе соответствующим образом подобранным полем тяготения, он предположил, что ускоренное движение якобы так же не влияет на внутренний ход процессов, как и движение инерциальное, и поэтому равноправны не только инерциальные, но и неинерциальные системы.

Как это было впоследствии показано В. А. Фоком и другими советскими учеными, «принцип эквивалентности» носит местный характер, т. е. отождествлять ускорение и силы тяготения можно только в весьма ограниченных областях пространства-времени. Например, по отношению к Солнечной системе нельзя говорить об эквивалентности систем отсчета, связанных с различными телами этой системы, скажем с Солнцем и Землей. Сделанный Эйнштейном вследствие расширительного понимания принципа эквивалентности вывод о равноправности систем Коперника и Птолемея неприемлем1.

Главное в общей теории относительности — создание новой, более общей, чем ньютоновская, теории тяготения. Отличив этой теории от ньютоновской не только в нахождении формулы, дающей более точное определение гравитационных сил в каждой точке пространства, но и в основополагающей идее о наличии взаимной связи между пространством-временем и движущейся материей. В ней нашла свое прямое продолжение идея Н. И. Лобачевского о том, что геометрические свойства реального пространства не являются евклидовыми и повсюду одинаковыми. Общая теория относительности доказывает, что метрические свойства определяются распределением и движением тяготеющих масс и что силы тяготения в каждой точке этого пространства зависят от его метрики.

Философское значение общей теории относительности состоит в доказательстве положения о наличии глубокой внутренней связи между материей и такими основными ее формами существования, как пространство, время, движение.

1 См. В. А. Фок. Система Коперника и система Птолемея в свете современной теории тяготения. — «Николай Коперник». М, 1955.

113

Философская борьба вокруг теории относительности. Как всякое великое открытие человеческого разума, теория относительности не сразу была воспринята и усвоена научным миром. В последующем, когда в уравнениях этой теории (которые получили подтверждение в эксперименте и в астрономических наблюдениях) уже нельзя было сомневаться, теории относительности давали весьма различную философскую интерпретацию, и до сих пор вокруг этой теории продолжается идейная борьба.

Возражения против этой теории, которые исходили от некоторых консервативно настроенных ученых, стоявших на позициях механистического материализма, а подчас и от некоторых сторонников диалектического материализма, были использованы идеализмом в своих целях. Даже в 1968 г. на XIV Философском конгрессе в Вене можно было услышать клевету в адрес диалектического материализма, который якобы «препятствовал» усвоению теории относительности в СССР. На деле марксизм, безусловно, помог советским физикам осмыслить философское значение этой теории и дать критику ее идеалистической интерпретации.

Спекуляции идеалистов на специальной теории относительности вызваны прежде всего произвольным и субъективным пониманием относительности. С каждым телом можно связывать определенную систему координат и прибор для регистрации времени, т. е. часы. Субъективисты связывают с каждой системой координат, т. е. с определенным телом и приборами, сверх того, еще и человека с его сознанием. При изложении данной теории упоминание о наблюдателе, который вооружен приборами для измерения длин и временных интервалов, как педагогический прием вполне допустимо. Но для материалиста не подлежит сомнению, что рассмотренные выше эффекты сокращения отрезков длины и замедления течения времени будут иметь место независимо от того, имеется человек вместе с созданными им приборами, с его сознанием или нет. В противоположность этому субъективист рассматривает наблюдателя и его сознание как неотъемлемую принадлежность системы координат, т. е. движущегося тела, и сводит задачу теории к согласованию переживаний различных наблюдателе и, их ощущений, полученных при измерении длин и длительностей.

Известное основание для подобного рода истолкования теории относительности дал Эйнштейн. Свои знаменитые лекции по теории относительности, прочитанные в Принстонском университете в мае 1921 г., Эйнштейн начал с философских вопросов. Он утверждал, что наука «стремится систематизировать наши переживания и уложить их в логическую систему» 1. Задача теории относительности, стало быть, состоит в том, чтобы связать субъективное время каждого человека, в котором располагаются его

1 А. Эйнштейн. Основы теории относительности. Пг., 1923, стр. 7.

114

переживания, с субъективным временем других людей. Для великого преобразователя естествознания, как назвал А. Эйнштейна В. И. Ленин, подобные высказывания не были определяющими. При известных колебаниях Эйнштейна между махизмом и материализмом последний в целом в его взглядах брал верх1.

Однако колебания Эйнштейна в философских вопросах позволили идеалистам уцепиться за его имя и делать субъективистские выводы из теории относительности со ссылками на авторитет создателя этой теории. В качестве примера можно сослаться на известного английского физика и философа-идеалиста Эддингтона, который толковал относительность пространства и времени как отношения между наблюдателями. «Время следует понимать лишь относительно к наблюдателю», — писал он. Задачу теории Эддингтон усматривал в том, чтобы согласовать пространственно-временные системы отсчета, вводимые наблюдателями. Аналогичным образом Рассел называет «мое время», как мы уже видели, «объективным» и возлагает задачу «согласования» «моего» времени с временем других людей на теорию относительности. В этих рассуждениях упускается из виду, что относительность в теории Эйнштейна выражает объективное отношение движущихся тел, а не отношение субъекта к объекту или отношение между субъектами.

Имели место и более грубые спекуляции на специальной теории относительности, связанные с фантастическим толкованием четвертого измерения. Как уже говорилось выше, во введенном Мпнковским четырехмерном пространстве-времени четвертой координатой является время. Однако современные спириты всерьез толкуют о загадочном четвертом измерении пространства и наполняют его духами умерших людей и прочей чертовщиной.

Что касается общей теории относительности, то связанные с нею философские вопросы с особой остротой встают в космологии, поскольку уравнения этой теории (при известных дополнительных допущениях) используются подчас в целях обоснования представления о конечности мира в пространстве и времени.

В 20-е годы XX в. было открыто явление «красного смещения». Оно заключается в том, что спектральные линии в спектрах галактик смещены к «красному» концу, т. е. частота световых колебаний уменьшается. Чем дальше от нас находится галактика, тем это смещение больше. Экстраполяция этого эффекта в прошлое

1 В известной беседе с индийским писателем Р. Тагором в 1930 г. Эйнштейн сказал Тагору, утверждавшему, что вещи существуют лишь в нашем или вселенском (божественном) уме, следующее: «Ум познает реальность, находящуюся вне его и независимо от него. Например, в этой комнате может не быть никого, но этот стол будет продолжать существовать там, где мы его сейчас видим... »(цит. по: В. Львов. Жизнь Альберта Эйнштейна. М., 1959, стр. 214). Известно также, что Эйнштейн вел борьбу с позитивистски настроенными физиками по вопросам квантовой механики. —

115

приводит к представлению о расширяющейся и при этом конечной в каждый данный момент Вселенной. В этом представлении положение о пространственной ограниченности Вселенной дополняется положением о ее начале во времени, ибо если предположить, что процесс расширения ранее шел примерно с той же скоростью, что и в настоящее время, то примерно 15 млрд. лет назад радиус Вселенной должен был быть равен нулю или по крайней мере вся материя должна была быть сконцентрирована в очень малом объеме.

Антидиалектическое представление о конечности мира в пространстве и времени открывает дорогу идеализму. Выше уже упоминалось (см. § 2), что в 1927 г. была выдвинута теория «расширяющейся Вселенной». Леметр именовал первоначальное состояние Вселенной «атомом-отцом» (по аналогии с «богом-отцом»), а причину, положившую начало расширению, видел в божественной воле. Подобного же рода теологические выводы делали из указанной теории Эддингтон, Джине и некоторые другие видные ученые Запада. Естественно, что их рассуждения были подхвачены профессиональными философами-идеалистами и теологами, которые уверяли астрономов, что, наблюдая «красное смещение», мы наблюдаем продолжающееся творение мира богом. Папа Пий XII одну из своих речей (1951 г.) закончил весьма многозначительными словами: «Таким образом, творение во времени; а поэтому и творец; и, следовательно, бог! Вот те слова — еще несовершенные и не совсем отчетливые, — которых мы требуем от науки и которых наше поколение ожидает от нее» 1.

Теории конечной в пространстве и времени Вселенной базируются на определенных дополнительных допущениях при решении уравнений теории относительности и на расширительном толковании явления «красного смещения». Математическая сложность общей теории относительности позволяет решать ее уравнения только при известных, упрощающих эти уравнения предположениях. В частности, если допустить, что плотность материи во Вселенной постоянна, т. е. что Вселенная однородна, то модель, конечной, в том числе «расширяющейся». Вселенной окажется одним из возможных (но не единственным) решений этих уравнений, на что еще в 1923 г. указал А. Фридман. Однако допущение однородности Вселенной упрощает реальную картину.

Что касается «красного смещения», то это действительно одна из великих «загадок» природы. Подавляющее большинство ученых сегодня объясняет это явление как эффект Доплера, т. е. как результат удаления светящихся объектов; этим самым признается расширение Метагалактики. Но все дело в том, что известную нам сегодня конечную часть Вселенной нельзя отождествлять со всей бесконечной Вселенной, и, следовательно, расширение следует рассматривать как гигантский, но тем не менее

1 Цит.: по П Лаберенн. Происхождение миров. М, 1957, стр. 250 (Приложение).

116

местный эффект. Нет сомнений в том, что будущее развитие науки разрешит и эту «загадку» природы, как оно разрешило десятки не менее трудных «загадок», но доплеровское толкование этого эффекта не может служить доказательством расширения всей Вселенной.

Второй важнейший аспект философской борьбы вокруг общей теории относительности связан с вопросом о соотношении поля тяготения и пространства-времени. Связь поля тяготения и «искривления» пространства-времени несомненна. Эта связь подчас толкуется в духе их полного отождествления. Но если гравитационное поле можно «геометризировать», то почему бы не пойти дальше и не «геометризировать» все остальные известные нам физические поля? В такой трактовке задача установления связей между полями приобретает вид не только поисков «единого поля», но и сведения этого поля к геометрическим свойствам пространства-времени как чему-то первичному по отношению к материи. Сам Эйнштейн и ряд его последователей (Вейль и др ) поставили задачу создания «единой теории поля», которая могла бы «свести» к геометрии не только гравитационное, но и электромагнитное поле, материю вообще. Последние десятилетия жизни Эйнштейна были посвящены решению этой проблемы, но его деятельность в этом направлении не дала положительных результатов.

Выше уже говорилось, что попытки свести все разнокачественные виды материи к какому-либо «последнему», бескачественному началу методологически неоправданны. Тем более нет оснований считать, что это «последнее начало», «первичная материя» окажется «искривлением» пространства-времени, т. е. что все качественное многообразие материальных тел удастся свести к пространственно-временным отношениям и тем самым «геометризировать» мир.

Отождествление пространства-времени с гравитацией приводит некоторых ученых к идее о возможности превращения поля тяготения и его гипотетических Квантов — гравитонов — в другие частицы. Эта идея не нова. Возможность превращения гравитационного поля в другие поля, сил тяготения в другие силы природы предполагалась уже Фарадеем, который пытался, правда неудачно, доказать это экспериментально. Будущее развитие физики покажет, верно это научное предположение или нет; если такого рода эффект будет обнаружен (а многие теоретики в этом сомневаются), то это будет свидетельствовать о существовании в природе нового, еще не известного превращения одного вида материи в другой, а не о том, что пространство-время превращается в материю и наоборот.

Когда вещество и пространство-время называют «двумя видами физической реальности», то это можно понять как признание объективно-реального существования того и другого. Тогда к такого же рода «физическим реальностям» надо было бы отнести

117

и многие иные виды и атрибуты материи. Но когда, отождествляя пространство-время с тяготением, провозглашают взаимопревращение пространства-времени и материи и вытекающее отсюда «принципиальное отсутствие резкой границы между обоими видами физической реальности» 1, то это уже неверно. Материя не превращается в пространство и время, равно как пространство и время не превращаются в материю, ибо материя, определяя свойства пространства-времени, отлична от них. «Граница» между материей и этими ее атрибутами существует так же, как между материей и движением, материей и сознанием.

Таким образом, отождествление пространства-времени (или его искривления) с полем тяготения может приводить к двоякого рода ошибкам: к «геометризации мира», которая растворяет материю в пространстве-времени, что может вести к выводу об «уничтожении» материи, и к зачислению этих атрибутов материи в один из видов материи, что ведет к смешению материи с ее свойствами в духе механицизма. В противоположность тому и другому воззрению диалектический материализм в согласии с современной физикой настаивает на неразрывной взаимосвязи материи и ее атрибутов — пространства и времени — и на взаимосвязи этих форм бытия друг с другом.