- •2. Источники тепла и их характеристики.

- •4. Понятие о массах топлива. Элементарный состав.

- •5. Низшая и высшая теплота сгорания. Условное топливо.

- •6. Влажность и зольность топлива.

- •7. Рабочая масса топлива. Характеристики основных элементов.

- •8. Фактический и расчетный расходы топлива.

- •9. Схема соврем котла, его осн элементы, их значения.

- •10. Понятие о скорости горения. Закон действующих масс.

- •11. Маркировка котлов

- •12. Физическая сущность процессов воспламенения и горения.

- •14. Понятие об энергии активации.

- •15. Выход летучих веществ

- •16. Задачи и методика составления материального баланса процессов горения..

- •17. Теоретически необходимое кол-во воздуха.

- •18. Понятие о коэффициенте избытка воздуха и влияние его на экономичность работы котла.

- •20. Располагаемое тепло топлива.

- •21. Потеря тепла с уходящими газами и выбор оптимальной температуры уходящих газов ( ).

- •22. Присосы воздуха в котлоагрегат и их влияние на работу котла.

- •23. Состав газообразных продуктов сгорания при полном и неполном горении.

- •24. Количество газообразных продуктов сгорания.

10. Понятие о скорости горения. Закон действующих масс.

Горение - сложный физ.-хим. процесс окисления топлива, протекающ. с интенсивным выделением тепла и характериз. значительным повышением температуры газообразных продуктов сгорания. В кач-ве окислителя в топках котлов исп-ся кислород воздуха.

Процессы горения подразделяются на гомогенные и гетерогенные.

Гомогенным наз. процесс горения, который происходит в однородной по агрегатному состоянию массе, т.е. горение смеси газообразного топлива с воздухом и смеси паров жидкого топлива с воздухом.

Гетерогенным наз. процесс горения, при котором горючее в-во и окислитель находятся в различных агрегатных состояниях, (горение твердого топлива).

Процесс горения может протекать с разной скоростью – от медленного до мгновенного. Медленное горение – самовозгорание твердого топлива при его хранении на складах. Мгновенное горение представляет собой взрыв. В теплоэнергетических установках практическое значение имеет такая скорость реакции, при которой происходит устойчивое горение, т.е. при постоянной подаче в зону горения топлива и окислителя. При этом соотношение концентрации топлива и окислителя должен быть определенным. При нарушении этого соотношения (богатая смесь, бедная смесь) скорость реакции снижается и уменьшается тепловыделение на единицу объема.

Хим. р-ии взаимодействующих в-в подчиняются закону действия масс, который формулируется след. образом:

при постоянной тем-ре скорость р-ии в гомогенной сис-ме пропорциональна произведению концентраций реагирующих в-ств.

mА+nB=pD+gF

11. Маркировка котлов

Существует два вида: по Госту и заводская.

Если давление пара от 1,3 до 3,9 Мпа эта маркировка предусматривает 4 типа котлов:

Пр – паровой стационарный котел (ПСТ) с принудительной циркуляцией без перегрева пара.

Е – ПСТ с естественной циркуляцией , с перегревом и без перегрева пара.

Еп – ПСТ с естественной циркуляцией, с перегревом и промежуточным перегревом.

Пп – ПСТ прямоточный с перегревом и промежуточным перегревом.

Е-1,0-1,4/224 ГМ

1,0-паропроизводительность

1,4-давление пара в барабане

224-температура перегретого пара

ГМ-газомазутный

С-слоевое сжигание

Г- на газе

Ж-жидкое

К-комбинированое

КВ-ГМ-100 - водогрейный , газомазутный

КВ-ТС-4 - твердое топливо, слоевое сжиг.

КВ-ТК-180 - камерное сжигание.

12. Физическая сущность процессов воспламенения и горения.

Горение топлива - это быстро протекающая химическая реакция взаимодействия органической массы топлива с кислородом воздуха, характеризуемая значительной скоростью тепловыделения и развитием высоких температур. Горение обычно сопровождается ярким свечением (пламенем). Для того чтобы инициировать горение топлива, необходимо поджечь или нагреть его от внешнего источника тепла до определенной температуры. Начинается процесс горения, и для поддержания высокой температуры внешний источник тепла уже не требуется.

Горение может начаться самопроизвольно в результате самовоспламенения горючего вещества при наличии окислителя и достаточной температуры.

В зависимости от вида и химического состава топлива характер горения может быть существенно различным. Так, например, газообразное топливо образует с окислителем (кислородом воздуха) однофазную гомогенную смесь, легко воспламеняющуюся и быстро сгорающую. При этом горение распространяется на весь объем топливовоздушной смеси. При сжигании жидкого топлива в топочную камеру подается распыленное топливо - капли мазута или дизтоплива. Быстрое прогревание и повышение температуры капель приводит к их испарению, в результате чего образуется гомогенная смесь паров топлива с воздухом. Несколько сложнее протекает процесс воспламенения и горения твердого топлива при факельном его сжигании (когда в топочную камеру подаются частицы твердого топлива размером от нескольких микрон до 1000 мкм). Сгорание твердого топлива производится в слоевых топках, топках с кипящим слоем, факельных и циклонных топках. После попадания тв.топлива в топку оно 1)подсушивается, т.е из него выделяется водяной пар 2)газифицируется, т.е. из него выделяется летучие вещ-ва3)после чего начинает гореть кокс.

Тем-ра, отвечающая равенству тепловыделения и теплопоглощения, наз. температурой воспламенения. Она не явл-ся постоянной величиной и зав-ит от от природы и состава горючей смеси и интенсивности теплообмена в зоне воспламенения.Для каждой обл-ти воспламенения хар-ны свои верхние и нижние пределы концентрации смеси с воздухом, вне кот-ых процесс горения невозможен.

Способы воспламенения:

-поджигание- горение нач-ся от постороннего высокотемпер. точечного ист-ка

-самовоспламенение- когда повышается температура всей реагирующей смеси.

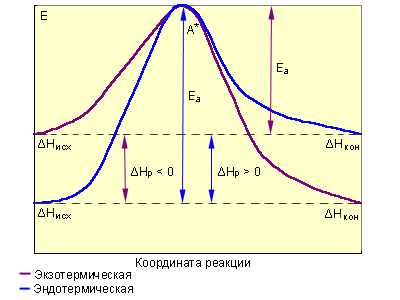

13. Закон Аррениуса.

При фиксированной температуре реакция возможна, если взаимодействующие молекулы обладают определенным запасом энергии. Аррениус эту избыточную энергию назвал энергией активации, а сами молекулы активированными. По Аррениусу константа скорости k и энергия активации Ea связаны соотношением, получившим название уравнения Аррениуса:

K=Kо

е-

E

/ RT

.

Здесь к0

– предэкспоненциальный множитель,

определяется характеристикой полного

числа столкновений молекул, он также

учитывает, что для взаимодействия

сложных активных молекул необходима

определенная взаимная ориентация; R –

универсальная газовая постоянная; Т –

абсолютная температура реагирующих

веществ; Е – энергия активации, равная

сумме энергий атомов и молекул, вступающих

в реакцию. Т.о. при постоянной температуре

скорость реакции определяет E. Чем больше

E, тем меньше число активных молекул и

тем медленнее протекает реакция. При

уменьшении E

скорость возрастает, а при E = 0 реакция

протекает мгновенно. e-

E

/ RT

=0 при Е→∞, Т→0; e-

E

/ RT

=1 при Е→0, Т→∞. При данных значениях Т

и Е e-

E

/ RT

можно рассматривать как долю общего

числа столкновений молекул/атомов,

приводящим к химическим взаимодействиям.

Величина E характеризует природу

реагирующих веществ и определяется

э кспериментально

из зависимости k = f(T). На рис. видно, что

затрачиваемая на перевод начальных

продуктов в активное состояние (А* –

активированный комплекс) энергия затем

полностью или частично вновь выделяется

при переходе к конечным продуктам.

Разность энергий начальных и конечных

продуктов определяет ΔH реакции, которая

от энергии активации не зависит. Т.о.,

по пути из исходного состояния в конечное

сис-ма должна преодолеть энергетический

барьер. Только активные молекулы,

обладающие в момент столкновения

необходимым избытком энергии, равным

E, могут преодолеть этот барьер и вступить

в химическое взаимодействие. С ростом

температуры увеличивается доля активных

молекул в реакционнной среде.

кспериментально

из зависимости k = f(T). На рис. видно, что

затрачиваемая на перевод начальных

продуктов в активное состояние (А* –

активированный комплекс) энергия затем

полностью или частично вновь выделяется

при переходе к конечным продуктам.

Разность энергий начальных и конечных

продуктов определяет ΔH реакции, которая

от энергии активации не зависит. Т.о.,

по пути из исходного состояния в конечное

сис-ма должна преодолеть энергетический

барьер. Только активные молекулы,

обладающие в момент столкновения

необходимым избытком энергии, равным

E, могут преодолеть этот барьер и вступить

в химическое взаимодействие. С ростом

температуры увеличивается доля активных

молекул в реакционнной среде.

Предэкспоненциальный множитель A характеризует общее число соударений. Для реакций с простыми молекулами A близок к теоретической величине столкновений Z, т. е. A = Z, рассчитываемой из кинетической теории газов. Для сложных молекул A ≠ Z, поэтому необходимо вводить стерический фактор P: A = ZP Стерический фактор учитывает то обстоятельство, что для взаимодействия сложных активных молекул необходима определенная взаимная ориентация. Таким образом, уравнение Аррениуса имеет вид: k=(ZPe) - E / RT . Здесь Z – число всех соударений, P – доля соударений, благоприятных в пространственном отношении (принимает значения от 0 до 10–9), - E/RT– доля активных, т. е. благоприятных в энергетическом отношении соударений.