5.2.5. Наука в системе социальных ценностей

Наука пребывает в постоянном процессе саморазвития. Появляются все новые и новые направления научной деятельности (семиотика, кибернетика, синергетика и др.), классическая наука (например, физика) трансформируется в неклассическую и даже постнеклассическую формы. Наука представляет собой динамичную систему объективно-сущностных знаний о мире и человеке. Эти знания постоянно обогащаются и изменяются. Соответственно меняются научные картины мира, т. е. типы научных мировоззрений, взгляды на человека и окружающую его действительность.

Место и роль науки в жизни и культуре того или иного общества в значительной мере зависят от его мировоззренческих, т. е. его ценностно-культурных ориентаций. Так, в греко-римскую эпоху научные знания лишь дополняли философское представление о мире, в соответствии с которым Космос – это геометрически правильное, гармоничное, эстетически совершенное образование. В Средние века уже философия была дополнением к теологии (богословию), ее «служанкой», как говорили тогда. Природа представлялась сотворенной Богом и зависимой от него. Лишь в Новое время наука смогла сформировать свою собственную картину мира, а научное мировоззрение – стать «ядром» новоевропейской культуры. Это наложило свой отпечаток на другие формы и сферы культурной жизнедеятельности социума. Например, именно научные знания были положены в основу теории и практики обучения в учебных заведениях. С точки зрения идеалов научного познания стали разрабатываться новые этические концепции (раньше мораль связывалась с религией) и концепции права; создавались проекты справедливого общественного устройства; в этом же русле развивались стили западноевропейского искусства (например, классицизм). Наконец, в рамках научных представлений о мире как рационально организованной конструкции, которая вполне может быть познана и понята человеком, сформировалась установка на возможность практического переустройства мира. Результатом такого миропонимания и инициированных им социальных действий стало появление техногенной (индустриальной) цивилизации с ее постоянно совершенствующейся техникой, рациональными формами организации труда и методами управления.

Культура, однако, явление многоплановое и многогранное. Хотя различные ее формы и испытали влияние науки, они, тем не менее, не растворились в ней. Более того, еще на заре становления научного познания философия и литература (Шеллинг, Ж.Ж. Руссо, немецкие романтики) предупреждали общество об опасностях, связанных с абсолютизацией науки в ущерб другим формам культурной жизни. В XIX в. этот мотив в философии и литературе зазвучал еще громче (Гете, Кьеркегор, Ницше, и др.).

Однако лишь XX век с его войнами, тоталитарными режимами, социальными и научно-техническими революциями, технологическими катастрофами смог окончательно убедить человечество в том, что ставка лишь на науку и технику отнюдь не решает, а часто, наоборот, мешает решению общественных проблем. Возникло даже широкое течение против дальнейшего развития науки и техники. Научно-технический прогресс объявляется первопричиной всех человеческих бед. Предлагается перестроить культуру, а значит, и социальную практику на иных ценностных (религиозных, нравственных, экологических) основах.

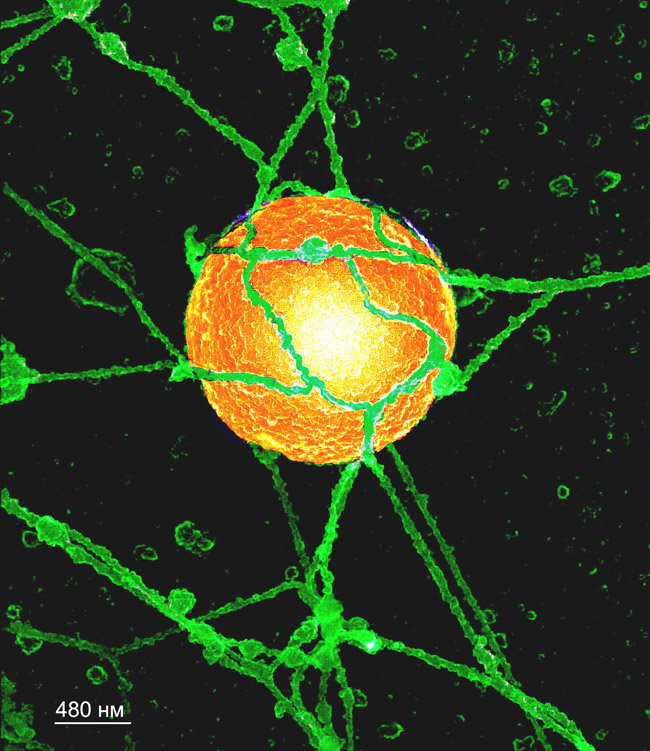

«Волшебный мир клетки»

Снимок тельца Кахала и контактирующих с ним актин-содержащих филаментов, изолированных из ядра ооцита лягушки. В тельцах Кахала локализуются сплайсосомные белки, участвующие в сплайсинге (вырезании интронов) из молекулы РНК. Удивительным и пока еще не до конца изученным свойством ядра является строгая компартментализация внутриядерных процессов, несмотря на отсутствие, вокруг внутриядерных компонентов мембранных оболочек подобных тем, что окружают цитоплазматические органеллы. Предполагается, что компартментализация процессов, происходящих в ядре, а также перемещение молекул обеспечиваются во многом благодаря белкам внутриядерного матрикса. Фотография сделана в 2007 году с использованием высокоразрешающего низковольтного сканирующего микроскопа в Институте Раковых исследований им. Паттерсона, в лаборатории Проф. T.D. Allen, г. Манчестер, Англия. К сожалению, в России подобные микроскопы для биологических исследований пока не используются. Эта фотография использована в оформлении обложки №1 журнала Acta Naturae

Подобные проекты, безусловно, утопичны. Научные знания, как и ранее, будут и впредь играть важную роль в происходящих в мире техногенных и обусловленных ими социальных изменениях.

Другое дело, что само развитие науки, манипулирование «веществом» природы, особенно когда это касается таких сложных саморазвивающихся объектов, как животные и люди, биосфера, должно обязательно регулироваться ценностными установками: нравственными, правовыми, религиозными. Запреты на клонирование во многих странах мира – один из примеров такой регуляции.

Таким образом, логика развития науки позволяет сделать следующие обобщения. Первоначально научная мысль существовала в лоне культуры в форме рационального знания и выступала в качестве «момента» философского мировоззрения. Затем она приобрела самостоятельный статус, как бы «оторвалась» от культуры и стала рассматриваться в качестве особой и самодостаточной духовной силы человечества. Сегодня пришло время ее «возвращения» в культуру, но культуру преображенную, обогащенную благодаря диалогу с наукой. Очень тонко это внутреннее единство культуры (а наука — лишь один из ее элементов) подметил В.И. Вернадский: «Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства невозможно. Все эти проявления человеческой жизни тесно связаны между собой... и необходимы для развития науки, являются той питательной средой, откуда она черпает жизненные силы». В этом единстве науки с другими формами культуры кроется ее гуманистический потенциал.

ИТАК,

наука является формой духовно-теоретического познания;

науку специфицирует установка на производство объективно-истинного знания об окружающем мире и человеке;

процесс производства научных знаний обусловлен как внешними условиями и предпосылками, так и факторами внутреннего порядка;

становление науки как специфической формы духовного освоения действительности происходит в античной Греции;

образцом организации и представления научных знаний в античном мире стала геометрия Евклида;

особенность развития науки в древней Греции состояла в ее умозрительном характере и дистанцированном от практики;

становление классической науки происходит в Новое время;

классическая наука специфицируется такими чертами, как: стремление к объективной истине; экспериментальный характер; практическая ориентация; каталогизация знаний;

в классический период развития науки последовательно сменились три картины мира;

научные революции случаются тогда, когда новые факты не получают объяснения в рамках старых теорий;

основные этапы развития науки: классическая, неклассическая, постнеклассическая;

для постнеклассического этапа развития науки характерна опосредованность научных исследований социально-нравственными императивами;

процесс научного познания осуществляется на двух уровнях: эмпирическом и теоретическом;

основными методами эмпирического познания являются наблюдение и эксперимент;

основными методами теоретического познания являются аксиоматический и гипотетико-дедуктивный, а в социально-гуманитарных науках – метод реконструкции и герменевтический метод;

теория – система объективно-истинных высказываний о том или ином фрагменте действительности;

гипотеза является формой развития науки;

наука может плодотворно развиваться лишь в контексте взаимодействия с другими формами культуры;

на современном этапе развития науки существенно повышается социальная и нравственная ответственность ученых за результаты своей деятельности;

наука — специализированный вид интеллектуальной деятельности людей, направленной на производство новых знаний о природе, обществе, культуре и человеке;

основные черты научного знания — системность, доказательность, возможность экспериментальной проверки, постоянная обновляемость;

в процессе эволюции науки происходят научные революции. Их следствием является изменение картин реальности и типов самой науки;

современное научное мировоззрение ориентирует человека на достижение гармоничного сосуществования с природой;

наука является одной из форм культуры. Высшей формой организации и представления научного знания является теория, а формой ее развития – гипотеза;

систематическое и целенаправленное применение научных знаний лежит в основе динамики техногенной цивилизации, изменения материальных и социальных условий жизни людей;

достигая в определенный период доминирующего положения в культуре, наука самоопределяется в особое мировоззрение, с которым люди начинают соотносить свои идеалы и действия;

специфика социогуманитарных наук обусловливается их предметом –социальной реальностью и методами ее изучения;

плодотворное, гуманистически ориентированное развитие науки возможно только в единстве с другими сторонами культуры.

Контрольные вопросы для самопроверки (первый уровень самоконтроля):

В чем особенность научного познания действительности?

Почему сложно дать однозначное определение науки?

Что такое рациональные знания?

Что такое наука?

Почему в цивилизациях древнего Востока не существовало науки?

Где, когда и почему возникает наука как особый тип познавательного отношения человека к миру?

Какая наука древней Греции стала образцом организации и построения знаний?

Каковы особенности античной науки?

Какими чертами специфируется наука Нового времени?

Что такое научная картина мира?

Каковы основные этапы развития науки?

В чем различия между наукой индустриальной и постиндустриальной эпохи?

В чем особенность языка науки?

Какова структура научного знания?

Какие методы познания являются эмпирическими?

Какие методы познания являются теоретическими?

В чем особенность научного познания социокультурных явлений?

Какова структура теории?

Что такое теория?

В чем суть научной проблемы?

Почему гипотеза является формой развития научного знания?

Как культура, ценности влияют на развитие науки?

Что значит социальная и нравственная ответственность ученого?