- •Анастасия Викторовна Потапова Софья Кимовна Нартова‑Бочавер Введение в психологию развития: учебное пособие

- •Аннотация

- •Софья Кимовна Нартова‑Бочавер, Анастасия Викторовна Потапова Введение в психологию развития Предисловие

- •Объект и предмет психологии развития

- •Этапы психологии развития

- •Психология развития и другие науки

- •Общенаучные принципы исследования в психологии развития

- •Принцип системности в психологии развития

- •Принцип детерминизма в психологии развития

- •Принцип развития в возрастной психологии

- •Основные положения всевозрастного подхода

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 2 основные понятия психологии развития Понятие развития в возрастной психологии

- •Чувствительность психического развития к фактору времени

- •Показатели психического развития

- •Понятие психологической нормы

- •Возраст как системное качество

- •Детерминанты психического развития

- •Биологические основы психики

- •Понятие среды в психологии развития

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 3 методы психологии развития Классификация методов психологии развития

- •Общенаучные методы

- •Методы изучения высшей нервной деятельности детей

- •Психогенетические методы

- •Исторические методы (методы анализа документов)

- •Собственно психологические методы

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 4 теории психического развития Общая характеристика теорий развития

- •Этологический подход

- •Экологический подход

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Развитие деятельности в онтогенезе

- •Биологические основы развития деятельности в онтогенезе

- •Общение и его роль в психическом развитии

- •Развитие общения в младенчестве

- •Развитие общения в онтогенезе

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 6 развитие ощущений и восприятия в онтогенезе Роль сенсорных и перцептивных процессов в психическом развитии

- •Дискуссия между нативизмом и эмпиризмом в психологии восприятия

- •Исследования восприятия пространства в младенческом возрасте

- •Исследования восприятия предметов в младенческом возрасте

- •Интерсенсорное взаимодействие в младенческом возрасте

- •Дальнейшее развитие восприятия в детском возрасте

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 7 развитие памяти, мышления и речи в онтогенезе Роль памяти, мышления и речи в психическом развитии

- •Развитие памяти в онтогенезе

- •Развитие мышления в онтогенезе

- •Развитие речи в онтогенезе

- •Соотношение мышления и речи в онтогенезе

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 8 развитие личности и самосознания в онтогенезе Соотношение категорий личности, потребностей и самосознания

- •Эмоциональное развитие в онтогенезе

- •Основные стадии развития личности в онтогенезе

- •Свойства личности и самосознания на разных этапах онтогенеза

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Библиография

- •Приложение 4

Развитие деятельности в онтогенезе

Вопросом о том, как органическое становится психическим, а действие превращается в мысль, задавались многие известные психологи прошлого – Ж. Пиаже, А. Валлон, X. Вернер и др. Ими отмечалось, что общие направления развития состоят в движении от синкретичности (эмоциональной слитности с ситуацией) к дискретности (отделенности), от ригидности (склонности придерживаться стереотипа) к гибкости, от лабильности (обусловленной случайными воздействиями) к стабильности (подкрепленной устойчивостью развивающегося субъекта). Большинство психологов в своем понимании психического развития намечало траекторию, ведущую от организменных способов адаптации в мире, к осознаваемым, произвольным, включающим в круг своего влияния и окружающую среду. Эта тенденция прослеживается на протяжении всего жизненного пути человека: если ребенок в своей беспомощности ни за что не отвечает, то старый человек, зачастую объективно располагая теми же, что и младенец, физическими возможностями, принимает их уже как итог своего собственного жизнетворчества [10].

Проблема развития человеческой активности рассматривалась и в отечественной психологии, особенно ввиду того обстоятельства, что деятельность является основной категорией. По сути, развитие всех психических процессов может рассматриваться как развитие деятельности.

Ребенок активен, избирателен и индивидуален уже в пренатальном периоде своего развития. Он не только реактивен (отвечает на раздражители), но воздействует на среду и себя самого как ее часть. На ранних этапах развития активность проявляется в движениях, которые в основном носят безусловно‑рефлекторный, непроизвольный характер; после рождения ребенка его активность становится преимущественно условно‑рефлекторной. Появляются навыки, возможность подражания: дошкольник усваивает многие показанные ему действия, активность 6–7‑летнего ребенка приобретает организованный характер, включает в себя мыслительную активность.

А. А. Люблинская следующим образом представляла основные линии развития активности ребенка [8]:

1. Реактивные действия младенца становятся произвольными, отражая собственные потребности ребенка, и придают его деятельности творческий характер. Простые одноактные действия (отдергивание ноги, крик) превращаются в сложную систему целенаправленных действий, а затем в сложную деятельность (игру, учение), подчиненную мотивам и имеющую цели.

2. Деятельность становится все более управляемой и организованной. По мере овладения речью активность начинает включать в себя интеллектуальные элементы и превращается в мыслительную, осуществляемую во внутреннем плане.

3. Активность ребенка, включающая а) подражательные, б) исполнительные ив) самостоятельные действия, основанные на ориентировочном рефлексе, по мере взросления человека включает все больше самостоятельных действий, благодаря чему возрастает инициативность.

4. Активность ребенка направляется не только на предметы, но и из. людей, имея свою динамику: сначала взрослый используется для удовлетворения витальных потребностей, затем – социогенных (как источник знаний).

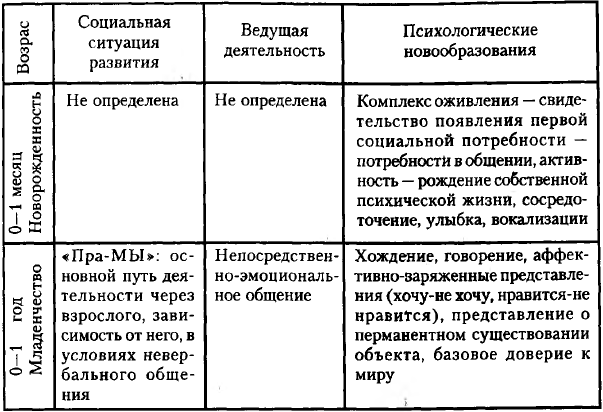

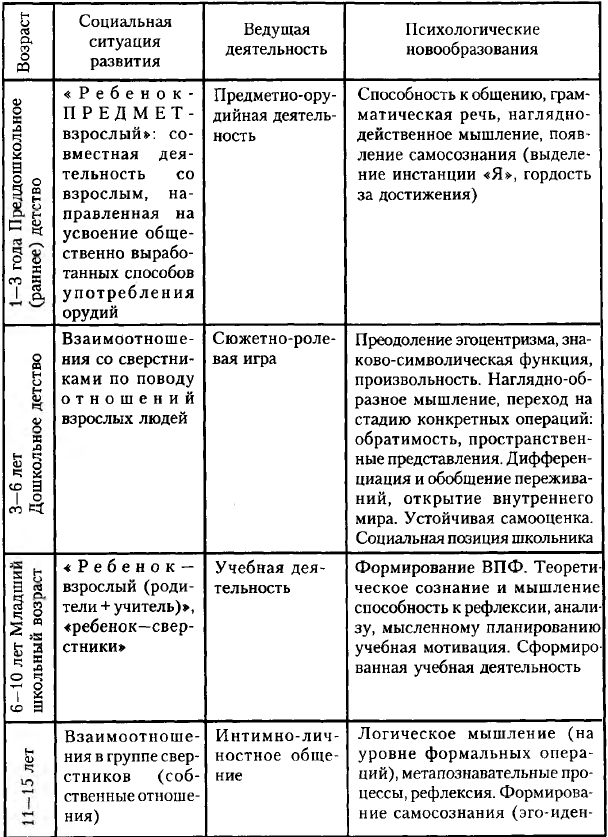

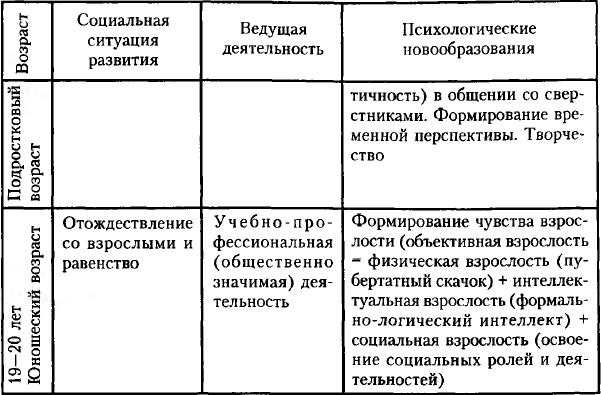

5. С раннего возраста ребенок направляет свою активность на самого себя (самовоспитание и самосовершенствование) [7]. Хотя человек на протяжении всего жизненного пути вовлечен в различные виды деятельности, обычно преобладает у него только одна (которую, как мы знаем, называют ведущей). Ведущая деятельность сменяется, обозначая смену возрастных стадий. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин предлагали следующую последовательность смены ведущей деятельности [1,6, 19]21 (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика возрастных стадий с точки зрения ведущей деятельности, социальной ситуации развития и основных психологических новообразований (по Д.Б. Эльконину) [19]

Применительно ко взрослому возрасту попытки выделять ведущую деятельность оказались неуспешными в силу более высокой индивидуализации взрослых по сравнению с детьми (следующая за юностью стадия зрелости характеризуется высокой степенью вариативности и содержит в себе кризис середины жизни, после которого основная жизненная установка человека, согласно К.Г. Юнгу, сменяется противоположной – интроверт становится экстравертом, и наоборот), однако в старости, с ограничением личной свободы, также наблюдаются некоторое схождение психологических особенностей людей [20]22.