- •Анастасия Викторовна Потапова Софья Кимовна Нартова‑Бочавер Введение в психологию развития: учебное пособие

- •Аннотация

- •Софья Кимовна Нартова‑Бочавер, Анастасия Викторовна Потапова Введение в психологию развития Предисловие

- •Объект и предмет психологии развития

- •Этапы психологии развития

- •Психология развития и другие науки

- •Общенаучные принципы исследования в психологии развития

- •Принцип системности в психологии развития

- •Принцип детерминизма в психологии развития

- •Принцип развития в возрастной психологии

- •Основные положения всевозрастного подхода

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 2 основные понятия психологии развития Понятие развития в возрастной психологии

- •Чувствительность психического развития к фактору времени

- •Показатели психического развития

- •Понятие психологической нормы

- •Возраст как системное качество

- •Детерминанты психического развития

- •Биологические основы психики

- •Понятие среды в психологии развития

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 3 методы психологии развития Классификация методов психологии развития

- •Общенаучные методы

- •Методы изучения высшей нервной деятельности детей

- •Психогенетические методы

- •Исторические методы (методы анализа документов)

- •Собственно психологические методы

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 4 теории психического развития Общая характеристика теорий развития

- •Этологический подход

- •Экологический подход

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Развитие деятельности в онтогенезе

- •Биологические основы развития деятельности в онтогенезе

- •Общение и его роль в психическом развитии

- •Развитие общения в младенчестве

- •Развитие общения в онтогенезе

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 6 развитие ощущений и восприятия в онтогенезе Роль сенсорных и перцептивных процессов в психическом развитии

- •Дискуссия между нативизмом и эмпиризмом в психологии восприятия

- •Исследования восприятия пространства в младенческом возрасте

- •Исследования восприятия предметов в младенческом возрасте

- •Интерсенсорное взаимодействие в младенческом возрасте

- •Дальнейшее развитие восприятия в детском возрасте

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 7 развитие памяти, мышления и речи в онтогенезе Роль памяти, мышления и речи в психическом развитии

- •Развитие памяти в онтогенезе

- •Развитие мышления в онтогенезе

- •Развитие речи в онтогенезе

- •Соотношение мышления и речи в онтогенезе

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Глава 8 развитие личности и самосознания в онтогенезе Соотношение категорий личности, потребностей и самосознания

- •Эмоциональное развитие в онтогенезе

- •Основные стадии развития личности в онтогенезе

- •Свойства личности и самосознания на разных этапах онтогенеза

- •Вопросы и задания

- •Библиография

- •Библиография

- •Приложение 4

Объект и предмет психологии развития

Каждая наука имеет свой объект – часть реальности, которая выбирается ею для изучения. При этом тот же самый объект привлекает внимание и других научных дисциплин. Для психологии развития (а также для психофизиологии, общей психологии, социальной, клинической психологии) это, безусловно, психика человека. Предметом же науки называют тот аспект, который изучается внутри данной дисциплины, в отличие от других отраслей науки.

Итак, психология развития – это наука о закономерностях психического развития человека на разных этапах онтогенеза: его феноменах, механизмах, условиях и движущих силах.

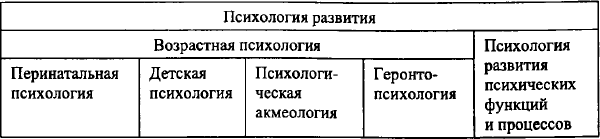

Психология развития как наука складывается из нескольких разделов.

1. Развитие психических функций и процессов; генезис сознания и деятельности, познания, эмоционально‑волевых процессов, общения в фило– и онтогенезе. В сущности, этот раздел включает в себя изучение основных категорий общей психологии в онтогенезе.

2. Перинатальная психология – наука о психологическом контексте появления ребенка на свет (о мотивах его зачатия, психологии беременных и процессах, происходящих в семье будущего ребенка), а также об изучении закономерностей возникновения и развития психики плода и новорожденного.

3. Детская психология изучает развитие психики ребенка на разных этапах его жизни.

4. Психологическая акмеология (от греческого «акме» – вершина) – психология зрелого возраста, наука о кризисах взрослости и способах их преодоления. В узком смысле акмеология понимается как наука о самоактуализации человека.

5. Геронтопсихология – наука о психологии старения. Составляющей геронтопсихологии является танатопсихология – наука о закономерностях умирания.

Последние две области – результат новейших разработок психологии, практически не имеют истории.

Схематически предмет психологии развития можно представить следующим образом.

Этапы психологии развития

Наука возникает, когда прежние научные дисциплины оказываются несостоятельными для объяснения ряда феноменов и обслуживания запросов практики.

Психология развития изменяет свое содержание под влиянием трех основных факторов.

Социальный фактор – это запрос со стороны общества. Раньше всего начали изучать психологию ребенка. Детская психология выросла из педагогики и педагогической практики после перехода к классно‑урочной системе, когда обучение утратило свой элитарный характер и стало массовым. В современном обществе возникли новые интересы, связанные с обеспечением стабильного уровня рождаемости и благополучной старости, поэтому начинают интенсивно развиваться перинатальная психология и геронтопсихология.

Предметно‑логический фактор – это собственная логика развития науки, которая заключается в смене образцов (парадигм) научного познания, исчерпавших свою эвристическую силу, т. е. больше ничего нового не объясняющих. Интересно, что Т. Кун ввел понятие научной парадигмы под влиянием работ Ж. Пиаже об особенностях генезиса причинно‑следственных объяснений в мышлении ребенка; таким образом, в данном случае мы столкнулись с редким случаем прямого переноса индивидуальных закономерностей на социально‑культурные, в то время как обратный перенос осуществляется регулярно, в частности, при сопоставлении фило– и онтогенеза. Если какой‑либо факт не может быть объяснен в рамках существующих парадигм, то прежняя меняется, и возникает новая: так в физике появились волновая, квантовая, а затем квантово‑волновая теория света. Аналогичные процессы имеют место и в психологии. Стабильный период существования научной теории Т. Кун назвал нормальной наукой. В отечественной психологии развития нормальная наука опирается на учение о высших психических функциях Л.С. Выготского и теорию ведущей деятельности Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина.

И, наконец, наука стимулируется личностно‑психологическим фактором. Наука развивается не поступательно: иногда эмпирическое знание и теоретическое могут не совпадать, благодаря чему научная интуиция особо одаренных исследователей может опережать актуальные возможности науки и способствовать выдвижению и проверке новых гипотез.

Почти каждая наука проходит три этапа собственного «взросления» – донаучный, естественнонаучный и гуманитарный.

Донаучный этап характеризуется сбором эмпирического материала, его систематизацией и бытовыми обобщениями. Научные методы на этом этапе отсутствуют, знания не обобщены и не достоверны.

Естественнонаучный этап – это период самоутверждения научной дисциплины, на котором знания становятся обобщенными, достоверными, объективными. Объективность означает, что результаты не зависят от способа их получения (а также от личности экспериментатора). Для достижения объективности в исследованиях прослеживаются причинно‑следственные зависимости, появляется представление о детерминированности изучаемых явлений, начинает преобладать экспериментальный метод исследований, собираются большие массивы данных. Случайные единичные явления, как правило, исключаются из анализа и объясняются ошибкой измерения. Большое внимание уделяется определению научных терминов и разработке теорий. Важнейшее требование научной строгости на этом этапе – правило «бритвы Оккама», названное в честь средневекового философа, который призывал «не приумножать сущности сверх необходимого», т. е. воздерживаться от новых объяснений, пока не исчерпаны возможности уже существующих.

Гуманитарный этап (который присутствует не только в науках о человеке) знаменует собой движение от общего к частному, познание единичных закономерностей, которые на предыдущих этапах игнорировались. Это более зрелый этап развития науки, потому что дает возможность понять значимые явления, которые, как правило, не бывают статистически представительными. Например, если на этапе естественнонаучном мы стремились изучать закономерности развития речи или детской игры, которые отмечаются у подавляющего большинства детей, то на гуманитарном этапе мы обращаем внимание на содержание психотравмы, которая присутствовала в жизни отдельного ребенка. Объяснение начинает заменяться пониманием, позитивный подход вытесняется герменевтикой. Вместо языка понятий начинает использоваться язык символов, открывающий смысл, а не внешние проявления изучаемого события (например, смысл психотравмы открывается при анализе изменения мироотношения ребенка или при появлении в его уже взрослой жизни повторяющихся типичных проблем). Гипотезы могут предлагаться веером, и нередко принимаются парадоксальные объяснения. Требование объективности также изменяет свое содержание, потому что данные приобретают ценность только в контексте интерпретации, которая всегда несет отпечаток личности ее автора, что открывает дорогу герменевтическому подходу, основанному на толковании и понимании данных в их контексте.

Наблюдается идиографизация (акцентирование индивидуального) данных, установление вариантов или путей развития. Сейчас психология развития находится в состоянии перехода к третьему этапу. «Единичный феномен может оказаться представителем определенного типа явлений; в нем может быть найден всеобщий принцип или закономерность», – пишет Т.А. Флоренская [6, с. 28].