- •1 Сортировочная (участковая) станция, как система. Характеристика технологических линий пропуска вагонопотока на сортировочной (участковой) станции

- •3 Классификация маневровой работы

- •4 Технологические операции, выполняемые на сортировочной горке, их нормирование

- •5 Сущность процесса поездообразования. Графическое представление процесса накопления вагонов. Расчет вагоно-часов накопления. Показатели процесса накопления

- •6 Понятие пропускной и провозной способности железнодорожного участка и т.Д.

- •9 Понятие времени съема и коэффициента съема. Факторы, влияющие на время съема. Составные части коэффициента съема

- •10 Организация обслуживания локомотивов бригадам: условия работы бригады, понятие оборота локомотивной бригады, расчетная графическая модель оборота локомотивной бригады.

- •13 Системный анализ показателей: технического оборота вагона и его составляющих, скорости движения поездов и времени доставки груза и других

- •14 Варианты использования вагонов. Циклы. Основные показатели использования вагонного и локомотивного парков, методы их определения

- •15 Способы освоения пассажирского потока. Классификация поездов в пассажирском сообщении. Композиция составов пассажирских поездов, принципы ее формирования

- •16 Технологические и технические условия прокладки пассажирских поездов на направлениях в пределах нескольких дорог и государств, одной дороги и одного участка

- •17 Задачи и особенности пригородных пассажирских перевозок. Внутрисуточная и внутринедельная неравномерность пригородных пассажиропотоков, ее анализ. Типы графиков

- •18 Математическая постановка задачи оптимизации значений массы и скорости пассажирских поездов. Экономическая оценка вариантов изменения параметров массы и скорости.

- •19 Комплексная система управления качеством обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах. Организация работы пассажирских агентств (сервисных фирм).

- •20 Основные условия выделения струи вагонопотока в самостоятельное назначение, их анализ. Экономический подход к оценке выделения самостоятельных назначений.

- •22 Организация групповых поездов и их роль в ускорении доставки грузов. Технико-экономическая постановка решения задачи организации групповых поездов.

- •23 Способы выполнения местной работы на участках и узлах. Расчет числа местных поездов. Выбор схемы прокладки на графике поездов, выполняющих местную работу.

- •24 Задачи организации порожних вагонопотоков в поезда. Классификация поездов из порожних вагонов.

- •1. Постановка задачи усиления пропускной способности. Установление потребной провозной способности и наличной провозной способности.

- •2. Способы усиления пропускной и провозной способности железнодорожной линии

- •3. Меры кратковременного форсирования пропускной способности.

- •5. Решение задачи выбора массы грузового поезда при заданном типе локомотива.

- •6. Решение задачи выбора массы поезда и типа локомотива.

- •7. Решение задачи выбора массы поезда и длины станционных путей.

- •8. Нормы массы поездов на железнодорожных линиях. Параллельные и унифицированные нормы.

- •9. Поезда повышенной массы и длины. Схемы формирования. Распределение поездов по массе на участках железных дорог и ее анализ.

- •10. Решение задачи повышения пропускной способности увеличением ходовых скоростей. Составляющие затрат в функции скорости движения грузовых поездов.

- •11. Применение пакетного графика для решения задачи увеличения пропускной способности участков.

- •13. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства вторых путей на однопутных линиях.

- •14. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства дополнительных главных путей на двухпутных линиях.

- •15. Решение задачи повышения пропускной и провозной способности линий за счет электрификации железнодорожных линий. Технико-экономическая постановка решения задачи.

- •16. Проведение мероприятий по смягчению профиля пути, снижения основного сопротивления движения и уменьшения межпоездных интервалов.

- •17. Задачи и структура оперативного управления эксплуатационной работой на железно дороге

- •18. Функции оперативно-распорядительного отдела службы перевозок.

- •19. Функции диспетчерского аппарата отдела перевозок отделений железной дороги.

- •23. Исходные данные и порядок разработки графика движения поездов. Особенности разработки графика на электрифицированных линиях и линиях с двухпутными вставками.

- •24. Выделение в графике движения постоянного «ядра» поездов. Принципы прокладки на графике пассажирских и грузовых поездов. Прокладка на графике соединенных поездов.

- •25. Выделение «окон» на графике. Расчет показателей графика движения. Принципы автоматизации построения графика движения поездов.

- •26. Расчет коэффициента съема для однопутных участков

- •27. Расчет коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими на двухпутных линиях.

- •29. Специализация станций в узле. Распределение грузовой, транзитной и сортировочной работы. Технико-экономическая постановка задачи выбора вариантов распределения видов работ в узле.

4 Технологические операции, выполняемые на сортировочной горке, их нормирование

Операции, выполняемые на горке:

- заезд(при параллельном расположении ПП и СП); надвиг состава на горку; роспуск состава на горке; снятие средств закрепления на путях прибытия; окончание формирования; осаживание вагонов.

Нормирование операций:

- Операция заезда маневрового состава в ПП

tз

=

где tпд – время перемены движения;

Vз – скорость заезда.

- вытягивание (из парка прибытия на вытяжной путь роспуска состава):

tвыт

=

tвыт

=

надвиг состава на горку:

tнадв=

tнадв= где

lн

– длинна надвига;Трос = tрос

+ ∆tрос,

где

lн

– длинна надвига;Трос = tрос

+ ∆tрос,

где tрос – время на расформ. непосредственно состава.

∆tрос – увеличение на манёвры с вагонами.

ЗСГ – запрещающий к спуску с горки.

tрос

=

,

,

где

-

число отцепов в ПС;

-

число отцепов в ПС;

∆tрос – дополнительно время для роспуска.

∆tрос

=

,

,

-

доля составов с вагонами ЗСГ от общего

количества расформировавшихся поездов;

-

доля составов с вагонами ЗСГ от общего

количества расформировавшихся поездов;

-

затраты времени на манёвры с вагонами,

приходящимися на один состав.

-

затраты времени на манёвры с вагонами,

приходящимися на один состав.

Установлено в системных таблицах.

- окончание формирования состава:

Нормируется

по формуле:

-

осаживание вагонов:

Суточная перерабатывающая способность:

где

-

число вагонов в составе поезда;

-

число вагонов в составе поезда;

-

количество вагонов, которое формируем

за цикл;

-

количество вагонов, которое формируем

за цикл;

-

среднее число вагонов за сутки, которое

повторно перерабатывается на горке;

-

среднее число вагонов за сутки, которое

повторно перерабатывается на горке;

-затраты

времени на ремонтно-профилактические

работы;

-затраты

времени на ремонтно-профилактические

работы;

1440 – суточный бюджет времени работы горки.

В соответствии с ПТЭ скорости д.б:

60 км/ч – при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и опробованными автотормозами;40 км/ч – при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям;25 км/ч – при движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов; 15км/ч – при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней и сверхнегабаритными в указанных зонах;5 км/ч – при подходе отцепа вагонов к другому отцепу при маневрах толчками и в подгорочном парке;

3 км/ч – при подходе локомотива (с вагонами или без вагонов) к вагонам.

Основные показатели горочной технологии:

1.продолжительность технологического цикла,

2.горочный

технологический интервал

3.темп

работы горки

4.часовая

перерабатывающая способность

Где m-среднее число вагонов в составе поезда, которого мы рассортировываем на горке.

5. коэффициент использования горочных механ-ов,

6. коэффициент использования горочных локомотивов

7. суточная перерабатывающая способность

5 Сущность процесса поездообразования. Графическое представление процесса накопления вагонов. Расчет вагоно-часов накопления. Показатели процесса накопления

Накопление вагонов на путях СП – процесс образования поездов установленного назначения , следования и установленной нормы длинны либо веса состава.

Процесс накопления охватывает время от прибытия вагонов данного назначения с поездами в расформирование в парк прибытия до окончания накопления вагонов на состав поезда.

Продолжительность процесса накопления зависит от количественных факторов:

1.размера вагонопотока следующего на определённое назначение,

2.величины состава отправленного поезда на данном назначении.

Продолжительность процесса накопления зависит от качественных факторов:

1.от интервалов подвода вагонопотока на станцию,

2.от технологической обработки вагонопотока и его расформирование,

3.от технологии формирования тяжеловесных поездов.

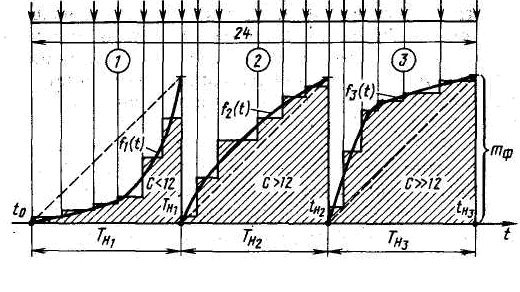

Графическая модель процесса накопления

Параметры, характеризующие модель процесса:

1.число вагонов

2.количество вагонов

3.интервалы подавания вагонов.

Характер

накопления определяется затратами

времени, которые определяется в

вагоно-часах накопления и опр-ся по

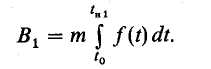

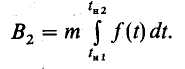

формуле:

На рис. приведен пример графика накопления вагонов на составы при неравномерном по величине групп и интервалам между группами поступлении вагонов рассматриваемого назначения.

Процесс

накопления второго состава носил

противоположный характер:

вначале поступали укрупненные

группы вагонов, затем уменьшенные,

в результате аппроксимирующая

кривая

получилась выпуклой,

а вагоно-часы накопления составили

получилась выпуклой,

а вагоно-часы накопления составили

С-параметр накопления, представляющий собой суточное кол-во вагоно-часов накопления, приходящееся на один вагон состава.

Величина параметра накопления характеризует темпы накопления вагонов на скорость поезда.

Факторы, влияющие на С:

1.кол-во групп и величины групп вагонов, подводящихся в процессе накопления;

2.изменение величины интервала подвода групп вагонов;

3.перерывы м/у процессами накопления каждого состава.

Показатели процесса накопления:

-вагоно-часы

накопления

g-число групп вагонов накапливаемых за сутки;

-количество

вагоно-часов накопления

в целом на станцию

-

число назначения ПФ

-

число назначения ПФ

-средний

простой вагонов под накоплением

-суточное

количество накопившихся и отправленных

вагонов на станции

-суточное

количество накопившихся и отправленных

вагонов на станции

-параметр

накопления

Для

станции: