- •1 Сортировочная (участковая) станция, как система. Характеристика технологических линий пропуска вагонопотока на сортировочной (участковой) станции

- •3 Классификация маневровой работы

- •4 Технологические операции, выполняемые на сортировочной горке, их нормирование

- •5 Сущность процесса поездообразования. Графическое представление процесса накопления вагонов. Расчет вагоно-часов накопления. Показатели процесса накопления

- •6 Понятие пропускной и провозной способности железнодорожного участка и т.Д.

- •9 Понятие времени съема и коэффициента съема. Факторы, влияющие на время съема. Составные части коэффициента съема

- •10 Организация обслуживания локомотивов бригадам: условия работы бригады, понятие оборота локомотивной бригады, расчетная графическая модель оборота локомотивной бригады.

- •13 Системный анализ показателей: технического оборота вагона и его составляющих, скорости движения поездов и времени доставки груза и других

- •14 Варианты использования вагонов. Циклы. Основные показатели использования вагонного и локомотивного парков, методы их определения

- •15 Способы освоения пассажирского потока. Классификация поездов в пассажирском сообщении. Композиция составов пассажирских поездов, принципы ее формирования

- •16 Технологические и технические условия прокладки пассажирских поездов на направлениях в пределах нескольких дорог и государств, одной дороги и одного участка

- •17 Задачи и особенности пригородных пассажирских перевозок. Внутрисуточная и внутринедельная неравномерность пригородных пассажиропотоков, ее анализ. Типы графиков

- •18 Математическая постановка задачи оптимизации значений массы и скорости пассажирских поездов. Экономическая оценка вариантов изменения параметров массы и скорости.

- •19 Комплексная система управления качеством обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах. Организация работы пассажирских агентств (сервисных фирм).

- •20 Основные условия выделения струи вагонопотока в самостоятельное назначение, их анализ. Экономический подход к оценке выделения самостоятельных назначений.

- •22 Организация групповых поездов и их роль в ускорении доставки грузов. Технико-экономическая постановка решения задачи организации групповых поездов.

- •23 Способы выполнения местной работы на участках и узлах. Расчет числа местных поездов. Выбор схемы прокладки на графике поездов, выполняющих местную работу.

- •24 Задачи организации порожних вагонопотоков в поезда. Классификация поездов из порожних вагонов.

- •1. Постановка задачи усиления пропускной способности. Установление потребной провозной способности и наличной провозной способности.

- •2. Способы усиления пропускной и провозной способности железнодорожной линии

- •3. Меры кратковременного форсирования пропускной способности.

- •5. Решение задачи выбора массы грузового поезда при заданном типе локомотива.

- •6. Решение задачи выбора массы поезда и типа локомотива.

- •7. Решение задачи выбора массы поезда и длины станционных путей.

- •8. Нормы массы поездов на железнодорожных линиях. Параллельные и унифицированные нормы.

- •9. Поезда повышенной массы и длины. Схемы формирования. Распределение поездов по массе на участках железных дорог и ее анализ.

- •10. Решение задачи повышения пропускной способности увеличением ходовых скоростей. Составляющие затрат в функции скорости движения грузовых поездов.

- •11. Применение пакетного графика для решения задачи увеличения пропускной способности участков.

- •13. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства вторых путей на однопутных линиях.

- •14. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства дополнительных главных путей на двухпутных линиях.

- •15. Решение задачи повышения пропускной и провозной способности линий за счет электрификации железнодорожных линий. Технико-экономическая постановка решения задачи.

- •16. Проведение мероприятий по смягчению профиля пути, снижения основного сопротивления движения и уменьшения межпоездных интервалов.

- •17. Задачи и структура оперативного управления эксплуатационной работой на железно дороге

- •18. Функции оперативно-распорядительного отдела службы перевозок.

- •19. Функции диспетчерского аппарата отдела перевозок отделений железной дороги.

- •23. Исходные данные и порядок разработки графика движения поездов. Особенности разработки графика на электрифицированных линиях и линиях с двухпутными вставками.

- •24. Выделение в графике движения постоянного «ядра» поездов. Принципы прокладки на графике пассажирских и грузовых поездов. Прокладка на графике соединенных поездов.

- •25. Выделение «окон» на графике. Расчет показателей графика движения. Принципы автоматизации построения графика движения поездов.

- •26. Расчет коэффициента съема для однопутных участков

- •27. Расчет коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими на двухпутных линиях.

- •29. Специализация станций в узле. Распределение грузовой, транзитной и сортировочной работы. Технико-экономическая постановка задачи выбора вариантов распределения видов работ в узле.

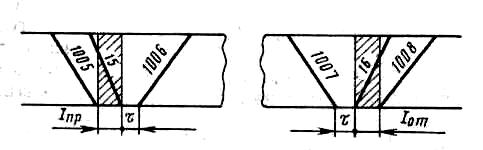

26. Расчет коэффициента съема для однопутных участков

На однопутных линиях, оборудованных автоблокировкой, пассажирские и грузовые поезда на ограничивающем перегоне на графике могут располагаться относительно друг друга двумя различными способами:

так

же, как и при обычном непакетном

графике, когда время

занятия перегона парой пассажирских

поездов выражается периодом

пары этих поездов

;

;

при

отправлении грузовых поездов

за пассажирскими по сигналам автоблокировки

с интервалом Iот

и

прибытии грузовых поездов перед

пассажирскими с минимальным интервалом

Iпр

(рис.

26.8). В этом случае

время занятия перегона парой пассажирских

поездов определяется только

интервалами /пр

и /от:

В связи с этим коэффициент съема пассажирского поезда для таких линий определяется

где

σ - доля пассажирских поездов, пропускаемых

через ограничивающий перегон

по схеме, показной на рис. 26.8.

где

σ - доля пассажирских поездов, пропускаемых

через ограничивающий перегон

по схеме, показной на рис. 26.8.

Рис. 26.8. Расположение грузовых и пассажирских поездов на ограничивающем перегоне при автоблокировке

При частично-пакетном графике величина Тпер в формуле (26.12) должна представлять собой среднюю величину периода.

Тогда эквивалент пассажирского поезда при частично-пакетном графике составит

.

.

Входящая в формулы (26.12) и (26.13) величина σ зависит от того, насколько число поездов, пропускаемых при частично-пакетном графике Nчn,, превышает пропускную способность линии при обычном графике N. Это отношение пропускных способностей характеризуется коэффициентом условного заполнения пропускной способности при пакетном графике:

Коэффициент дополнительного съема зависит от многих факторов, основными из которых являются: число пассажирских поездов, неидентичность перегонов, соотношение скоростей различных пассажирских и грузовых поездов, квалификация составителя графика.

Увеличение числа пассажирских поездов способствует понижению дополнительного съема, приближая его к среднему значению. Это объясняется тем, что с ростом числа пассажирских поездов увеличивается число интервалов между ними и, следовательно, повышается вероятность средних значений. Кроме того, на однопутных линиях возникают скрещения пассажирских поездов между собой на станциях, прилегающих к ограничивающему перегону. В таких условиях дополнительный съем между такими пассажирскими поездами вовсе отсутствует. проф. А. Д. Каретников для однопутных линий получил следующую эмпирическую формулу:

где

j

- коэффициент неидентичности перегонов

участка; Δ - соотношение ходовых

скоростей грузовых и пассажирских

поездов

в пределах всего участка; Nnc

-

число

пассажирских поездов.

где

j

- коэффициент неидентичности перегонов

участка; Δ - соотношение ходовых

скоростей грузовых и пассажирских

поездов

в пределах всего участка; Nnc

-

число

пассажирских поездов.

27. Расчет коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими на двухпутных линиях.

Коэффициент

съема грузовых поездов

пассажирскими состоит из не

зависящего от путевого развития

промежуточных

раздельных пунктов

и зависящего от него

и зависящего от него

:

:

.

При достаточном числе

путей на промежуточных станциях

.

При достаточном числе

путей на промежуточных станциях

.

В свою очередь,

состоит

из коэффициента основного

.

В свою очередь,

состоит

из коэффициента основного

и дополнительного

и дополнительного

съема.

съема.

Для линий, оборудованных автоблокировкой, коэффициент основного съема зависит от времени хода грузового Тгр и пассажирского Тпс поездов по участку и ограничивающему перегону соответственно tгр и tпс, а также от взаимного расположения пассажирских поездов на графике.

Времена хода поездов разных категорий оказывают наибольшее влияние на взаимное расположение их на графике и, следовательно, на коэффициент съема. Здесь возможны четыре варианта:

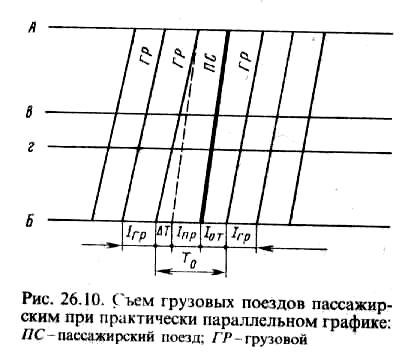

1.

(рис.

26.10). Это участок

с практически параллельным

графиком. Обгоны грузовых поездов

пассажирскими в этих условиях

нецелесообразны. Время съема определится:

(рис.

26.10). Это участок

с практически параллельным

графиком. Обгоны грузовых поездов

пассажирскими в этих условиях

нецелесообразны. Время съема определится:

,

,

где

Iпр,Iот

-

интервалы соответственно прибытия

пассажирского поезда за грузовым и

отправления грузового поезда за

пассажирским.

Iпр,Iот

-

интервалы соответственно прибытия

пассажирского поезда за грузовым и

отправления грузового поезда за

пассажирским.

.

.

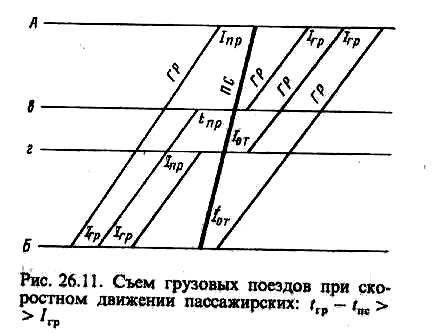

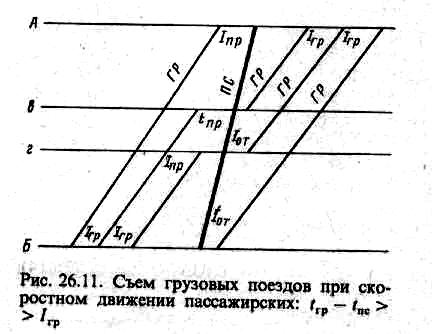

Tгр — Тпс > Iгр. Это участок со скоростным пассажирским движением. На величину съема на таких участках оказывают влияние не только времена хода грузовых и пассажирских поездов по участку, но и tгр и tпс по максимальному и близким к нему перегонам, для которых tгр-tпс>Iгр (рис. 26.11). В этих условиях коэффициент основного съема будет состоять из трех составляющих: съема, который возникает на участке из-за разности скоростей грузовых и пассажирских поездов, съема из-за обгона на максимальном перегоне и съема из-за влияния других, близких к максимальному перегонов.

Таким образом, коэффициент основного съема для второго случая составит

.

.

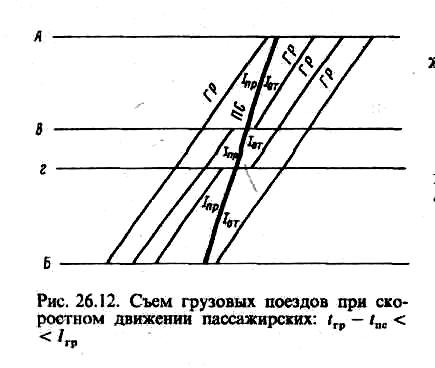

Условия, аналогичные второму случаю, но trp - tпс < Iгр, т. е. организация обгонов грузовых поездов пассажирскими обеспечивает сокращение времени съема (рис. 26.12).

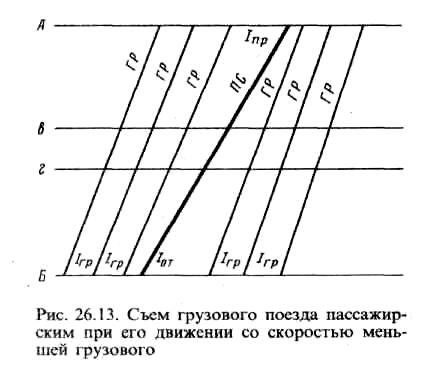

4. Тгр — Тпс < 0, т.е. пассажирские поезда с остановками на остановочных и раздельных пунктах имеют меньшую, чем грузовые поезда, скорость. Однако пассажирские поезда под обгон грузовых не ставят. Вследствие этого (рис. 26.13)

,

который возникает в результате

некратности периода между

зонами съема смежных пассажирских

поездов межпоездному интервалу,

на двухпутных линиях принимается

равным 0,3.

,

который возникает в результате

некратности периода между

зонами съема смежных пассажирских

поездов межпоездному интервалу,

на двухпутных линиях принимается

равным 0,3.

28. Функциональное назначение узла, определение железнодорожного узла и общетранспортного, распределение грузо и пассажиропотоков в общетранспортном узле, роль железнодорожного узла; классификация железнодорожных узлов по доли местного и транзитного вагонопотоков, по объемам работы. Функции, выполняемые в железнодорожных узлах, система оперативного управления.

Железнодорожный узел представляет собой совокупность регулярно взаимодействующих железнодорожных объектов - сортировочных, пассажирских, грузовых, промежуточных станций, раздельных пунктов, локомотивных и вагонных депо, соединительных линий и транспортных развязок, размещенных на пересечении двух и более железнодорожных линий. Железнодорожный узел, в свою очередь, является составной частью общетранспортного узла, представляющего собой комплекс взаимодействующих систем разных видов транспорта автомобильного, речного, морского, авиационного. К функциям, выполняемым в железнодорожных узлах, относятся:

пропуск и обработка пассажирских поездов, посадка и высадка пассажиров, организация их обслуживания на вокзалах;

формирование, обработка, расформирование пассажирских и пригородных поездов, переработка багажа и почты;

пропуск и обработка транзитных грузовых поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад;

переработка грузового транзитного вагонопотока;

формирование, обработка, расформирование местных поездов;

погрузка, выгрузка грузов, прием их от грузоотправителей и выдача грузополучателям, хранение грузов, выполнение коммерческих операций с поездами, вагонами, грузами и документами.

Таким образом, пропуск, обработка и переработка пассажирских, грузовых, местных поездо- и грузопотоков, пассажиропотоков, выполнение начальных и конечных операций транспортного процесса являются главными производственными процессами, выполняемыми в железнодорожных узлах. Величины поездо-, вагоно- и грузопотоков являются нагрузками на системы, подсистемы и их путевые мощности в железнодорожных узлах. Путевые и перерабатывающие мощности станций, депо, грузовых фронтов, складов, средств механизации должны быть сбалансированы пропорционально нагрузкам - объемам транспортных потоков с учетом специфики их переработки с тем, чтобы в развитии объектов узла не возникали диспропорции, не регламентированные технологическими процессами задержки поездов, вагонов и грузов.

В зависимости от доли транзитного и местного вагонопотоков в общем объеме работы железнодорожные узлы подразделяются с преимущественно транзитными поездопотоками (рис. 17.2, а) (Оршанский, Смоленский, Октябрьский, Купянский и др.), с большим объемом транзитной и местной работы (рис. 17.2,б) (Челябинский, Омский, Хабаровский и др.) и с преимущественным объемом местной работы (рис. 17.2,в) (Ленинградский, Мариупольский, Нижнее -Тагильский, Одесский и др.). Однако сама по себе схема узла не полностью характеризует характер его работы. В целом по сети 70% грузовых операций выполняется на станциях в узлах и 30% на промежуточных станциях участков.

По объему работы железнодорожные узлы классифицируются на крупные (Московский, Ленинградский, Харьковский, Свердловский), со средним объемом работы (Ярославский, Брянский, Витебский) и малые, включающие две-три объединенные станции (Вяземский, Курганский, Полтавский). Граница между этими градациями строго не установлена, и в рамках одной и той же классификационной группы есть большое разнообразие объема и характера работы узла.