- •1 Сортировочная (участковая) станция, как система. Характеристика технологических линий пропуска вагонопотока на сортировочной (участковой) станции

- •3 Классификация маневровой работы

- •4 Технологические операции, выполняемые на сортировочной горке, их нормирование

- •5 Сущность процесса поездообразования. Графическое представление процесса накопления вагонов. Расчет вагоно-часов накопления. Показатели процесса накопления

- •6 Понятие пропускной и провозной способности железнодорожного участка и т.Д.

- •9 Понятие времени съема и коэффициента съема. Факторы, влияющие на время съема. Составные части коэффициента съема

- •10 Организация обслуживания локомотивов бригадам: условия работы бригады, понятие оборота локомотивной бригады, расчетная графическая модель оборота локомотивной бригады.

- •13 Системный анализ показателей: технического оборота вагона и его составляющих, скорости движения поездов и времени доставки груза и других

- •14 Варианты использования вагонов. Циклы. Основные показатели использования вагонного и локомотивного парков, методы их определения

- •15 Способы освоения пассажирского потока. Классификация поездов в пассажирском сообщении. Композиция составов пассажирских поездов, принципы ее формирования

- •16 Технологические и технические условия прокладки пассажирских поездов на направлениях в пределах нескольких дорог и государств, одной дороги и одного участка

- •17 Задачи и особенности пригородных пассажирских перевозок. Внутрисуточная и внутринедельная неравномерность пригородных пассажиропотоков, ее анализ. Типы графиков

- •18 Математическая постановка задачи оптимизации значений массы и скорости пассажирских поездов. Экономическая оценка вариантов изменения параметров массы и скорости.

- •19 Комплексная система управления качеством обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах. Организация работы пассажирских агентств (сервисных фирм).

- •20 Основные условия выделения струи вагонопотока в самостоятельное назначение, их анализ. Экономический подход к оценке выделения самостоятельных назначений.

- •22 Организация групповых поездов и их роль в ускорении доставки грузов. Технико-экономическая постановка решения задачи организации групповых поездов.

- •23 Способы выполнения местной работы на участках и узлах. Расчет числа местных поездов. Выбор схемы прокладки на графике поездов, выполняющих местную работу.

- •24 Задачи организации порожних вагонопотоков в поезда. Классификация поездов из порожних вагонов.

- •1. Постановка задачи усиления пропускной способности. Установление потребной провозной способности и наличной провозной способности.

- •2. Способы усиления пропускной и провозной способности железнодорожной линии

- •3. Меры кратковременного форсирования пропускной способности.

- •5. Решение задачи выбора массы грузового поезда при заданном типе локомотива.

- •6. Решение задачи выбора массы поезда и типа локомотива.

- •7. Решение задачи выбора массы поезда и длины станционных путей.

- •8. Нормы массы поездов на железнодорожных линиях. Параллельные и унифицированные нормы.

- •9. Поезда повышенной массы и длины. Схемы формирования. Распределение поездов по массе на участках железных дорог и ее анализ.

- •10. Решение задачи повышения пропускной способности увеличением ходовых скоростей. Составляющие затрат в функции скорости движения грузовых поездов.

- •11. Применение пакетного графика для решения задачи увеличения пропускной способности участков.

- •13. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства вторых путей на однопутных линиях.

- •14. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства дополнительных главных путей на двухпутных линиях.

- •15. Решение задачи повышения пропускной и провозной способности линий за счет электрификации железнодорожных линий. Технико-экономическая постановка решения задачи.

- •16. Проведение мероприятий по смягчению профиля пути, снижения основного сопротивления движения и уменьшения межпоездных интервалов.

- •17. Задачи и структура оперативного управления эксплуатационной работой на железно дороге

- •18. Функции оперативно-распорядительного отдела службы перевозок.

- •19. Функции диспетчерского аппарата отдела перевозок отделений железной дороги.

- •23. Исходные данные и порядок разработки графика движения поездов. Особенности разработки графика на электрифицированных линиях и линиях с двухпутными вставками.

- •24. Выделение в графике движения постоянного «ядра» поездов. Принципы прокладки на графике пассажирских и грузовых поездов. Прокладка на графике соединенных поездов.

- •25. Выделение «окон» на графике. Расчет показателей графика движения. Принципы автоматизации построения графика движения поездов.

- •26. Расчет коэффициента съема для однопутных участков

- •27. Расчет коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими на двухпутных линиях.

- •29. Специализация станций в узле. Распределение грузовой, транзитной и сортировочной работы. Технико-экономическая постановка задачи выбора вариантов распределения видов работ в узле.

13. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства вторых путей на однопутных линиях.

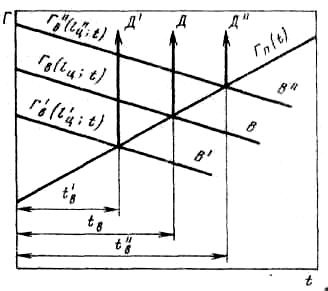

Наибольшее увеличение пропускной способности однопутной линии можно получить постройкой дополнительных путей на перегонах. В современных условиях, когда технический прогресс открывает большие возможности в автоматизации управления не только отдельными устройствами и объектами, но и процессами регулирования движения поездов на участках и направлениях, сплошной второй главный путь на однопутных линиях в нормальных условиях развития нецелесообразен. Капитальные вложения на его устройство значительны, а получаемое при этом трехкратное и даже большее увеличение пропускной способности, как правило, в начале его эксплуатации не вызывается потребностями в перевозках и потому чаще всего экономически неоправданно. Более обосновано поэтапное строительство вторых путей. Вторые пути можно размещать на линии различными способами: поперегонно, двухпутными вставками для безостановочных скрещений одиночных поездов, пакетов поездов и блок-поездов, а также различными комбинациями последовательного осуществления этих способов. Технико-экономическое обоснование параметров линий с двухпутными вставками состоит в следующем. Устройство двухпутных вставок в различных условиях эксплуатации и развития однопутных линий предусматривает решение двух основных вопросов: определение длины каждой вставки lв и среднего расстояния между их осями lц при выполнении требований по расположению их в плане и профиле. Длина двухпутной вставки, обеспечивающей безостановочное скрещение двух поездов, определяется исходя из их движения без снижения установленной скорости. получим в зависимости от потребной пропускной способности и срока эксплуатации линии с двухпутными вставками

где

потребная

пропускная способность линии с двухпутными

вставками в начальный момент в парах

поездов параллельного графика;

потребная

пропускная способность линии с двухпутными

вставками в начальный момент в парах

поездов параллельного графика;

годовой прирост потребной пропускной

способности линии с двухпутными вставками

в парах поездов в сутки за год;

годовой прирост потребной пропускной

способности линии с двухпутными вставками

в парах поездов в сутки за год;

срок

окончания эксплуатации двухпутных

вставок, лет.

срок

окончания эксплуатации двухпутных

вставок, лет.

Оптимальный

срок эксплуатации линии от сооружения

вставок до сплошного второго пути

устанавливается технико-экономическим

расчетом по минимуму затрат:

устанавливается технико-экономическим

расчетом по минимуму затрат:

г де

де

приведенные

суммарные затраты, связанные с сооружением

вторых путей на линии в два этапа

(сооружение вставок на первом и сплошного

второго пути на втором), а также с

осуществлением перевозок за весь период

с момента ввода в эксплуатацию вставок

до конечного расчетного срока tк

руб.;

приведенные

суммарные затраты, связанные с сооружением

вторых путей на линии в два этапа

(сооружение вставок на первом и сплошного

второго пути на втором), а также с

осуществлением перевозок за весь период

с момента ввода в эксплуатацию вставок

до конечного расчетного срока tк

руб.;

капитальные

вложения, зависящие от lц,

руб.;

капитальные

вложения, зависящие от lц,

руб.;

капитальные

вложения на этапе переустройства вставок

в сплошной второй путь;

капитальные

вложения на этапе переустройства вставок

в сплошной второй путь;

годовые

эксплуатационные затраты, связанные с

осуществлением перевозок и содержанием

путей, руб.

годовые

эксплуатационные затраты, связанные с

осуществлением перевозок и содержанием

путей, руб.

Рис. 33.6. Диаграмма овладения грузопотоком при сооружении двухпутных вставок и сплошного второго пути

При больших темпах роста грузопотока оптимальный срок эксплуатации вставок 5--7 лет. В таких условиях поэтапное сооружение дополнительных путей можно рассматривать лишь при строительстве сплошного второго пути, но не в качестве отдельных мероприятий для усиления пропускной способности линий. Вторые пути на однопутных линиях можно размещать следующими способами:

- вставками для безостановочных скрещений одиночных поездов, достраиваемыми в последующем (на втором этапе) в сплошной второй путь;

- то же, пакетов поездов (по два) или блок-поездов;

- поперегонно, начиная с ограничивающего и включая наиболее трудные, т.е. постепенно переходя от однопутной линии к двухпутной.

Возможны модификации этих способов и сочетания их в различных вариантах