- •1 Сортировочная (участковая) станция, как система. Характеристика технологических линий пропуска вагонопотока на сортировочной (участковой) станции

- •3 Классификация маневровой работы

- •4 Технологические операции, выполняемые на сортировочной горке, их нормирование

- •5 Сущность процесса поездообразования. Графическое представление процесса накопления вагонов. Расчет вагоно-часов накопления. Показатели процесса накопления

- •6 Понятие пропускной и провозной способности железнодорожного участка и т.Д.

- •9 Понятие времени съема и коэффициента съема. Факторы, влияющие на время съема. Составные части коэффициента съема

- •10 Организация обслуживания локомотивов бригадам: условия работы бригады, понятие оборота локомотивной бригады, расчетная графическая модель оборота локомотивной бригады.

- •13 Системный анализ показателей: технического оборота вагона и его составляющих, скорости движения поездов и времени доставки груза и других

- •14 Варианты использования вагонов. Циклы. Основные показатели использования вагонного и локомотивного парков, методы их определения

- •15 Способы освоения пассажирского потока. Классификация поездов в пассажирском сообщении. Композиция составов пассажирских поездов, принципы ее формирования

- •16 Технологические и технические условия прокладки пассажирских поездов на направлениях в пределах нескольких дорог и государств, одной дороги и одного участка

- •17 Задачи и особенности пригородных пассажирских перевозок. Внутрисуточная и внутринедельная неравномерность пригородных пассажиропотоков, ее анализ. Типы графиков

- •18 Математическая постановка задачи оптимизации значений массы и скорости пассажирских поездов. Экономическая оценка вариантов изменения параметров массы и скорости.

- •19 Комплексная система управления качеством обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах. Организация работы пассажирских агентств (сервисных фирм).

- •20 Основные условия выделения струи вагонопотока в самостоятельное назначение, их анализ. Экономический подход к оценке выделения самостоятельных назначений.

- •22 Организация групповых поездов и их роль в ускорении доставки грузов. Технико-экономическая постановка решения задачи организации групповых поездов.

- •23 Способы выполнения местной работы на участках и узлах. Расчет числа местных поездов. Выбор схемы прокладки на графике поездов, выполняющих местную работу.

- •24 Задачи организации порожних вагонопотоков в поезда. Классификация поездов из порожних вагонов.

- •1. Постановка задачи усиления пропускной способности. Установление потребной провозной способности и наличной провозной способности.

- •2. Способы усиления пропускной и провозной способности железнодорожной линии

- •3. Меры кратковременного форсирования пропускной способности.

- •5. Решение задачи выбора массы грузового поезда при заданном типе локомотива.

- •6. Решение задачи выбора массы поезда и типа локомотива.

- •7. Решение задачи выбора массы поезда и длины станционных путей.

- •8. Нормы массы поездов на железнодорожных линиях. Параллельные и унифицированные нормы.

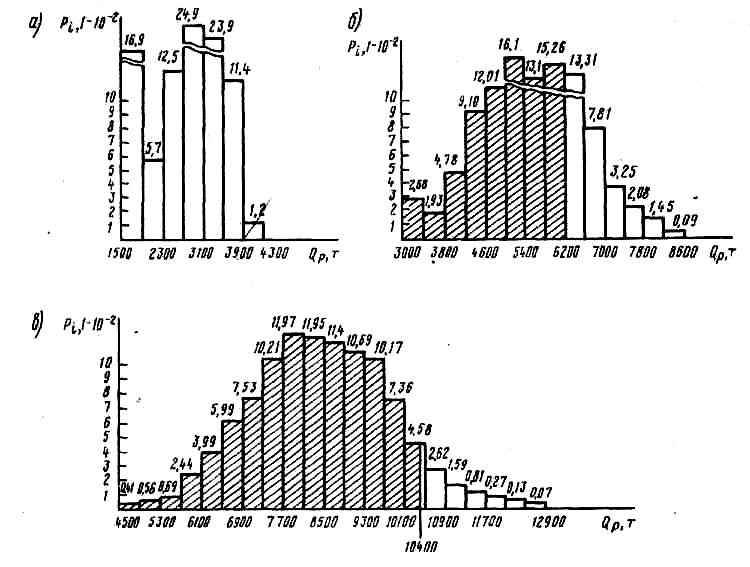

- •9. Поезда повышенной массы и длины. Схемы формирования. Распределение поездов по массе на участках железных дорог и ее анализ.

- •10. Решение задачи повышения пропускной способности увеличением ходовых скоростей. Составляющие затрат в функции скорости движения грузовых поездов.

- •11. Применение пакетного графика для решения задачи увеличения пропускной способности участков.

- •13. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства вторых путей на однопутных линиях.

- •14. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства дополнительных главных путей на двухпутных линиях.

- •15. Решение задачи повышения пропускной и провозной способности линий за счет электрификации железнодорожных линий. Технико-экономическая постановка решения задачи.

- •16. Проведение мероприятий по смягчению профиля пути, снижения основного сопротивления движения и уменьшения межпоездных интервалов.

- •17. Задачи и структура оперативного управления эксплуатационной работой на железно дороге

- •18. Функции оперативно-распорядительного отдела службы перевозок.

- •19. Функции диспетчерского аппарата отдела перевозок отделений железной дороги.

- •23. Исходные данные и порядок разработки графика движения поездов. Особенности разработки графика на электрифицированных линиях и линиях с двухпутными вставками.

- •24. Выделение в графике движения постоянного «ядра» поездов. Принципы прокладки на графике пассажирских и грузовых поездов. Прокладка на графике соединенных поездов.

- •25. Выделение «окон» на графике. Расчет показателей графика движения. Принципы автоматизации построения графика движения поездов.

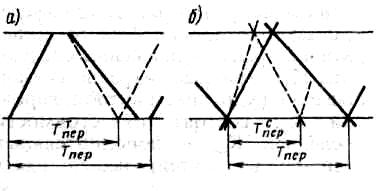

- •26. Расчет коэффициента съема для однопутных участков

- •27. Расчет коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими на двухпутных линиях.

- •29. Специализация станций в узле. Распределение грузовой, транзитной и сортировочной работы. Технико-экономическая постановка задачи выбора вариантов распределения видов работ в узле.

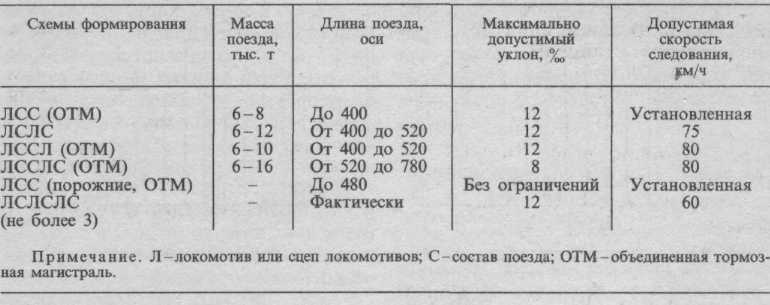

9. Поезда повышенной массы и длины. Схемы формирования. Распределение поездов по массе на участках железных дорог и ее анализ.

Блок-поезд включает два и более состава стандартной длины или установленной массы с расположенными между ними локомотивами по схемам формирования: ЛСС, ЛССЛ, ЛСЛС, ЛССЛС и др. В отличие от соединенных поездов в блок-поездах высвобождаются бригады и локомотивы. Так как на всяком направлении масса поездов, формируемых по длине путей, варьируется в широком диапазоне от минимальных значений до максимальных, при объединении двух или трех составов в один поезд какая-то часть блок-поездов может быть обеспечена тягой одного или двух локомотивов (вместо двух и трех соответственно). Высвобождение бригад возможно в большей, чем локомотивов, доле, так как мощности локомотивов (секций) могут перераспределяться и дополняться по их группам, расположенным между составами блок-поезда. С созданием в перспективе устойчиво работающих систем дистанционного управления локомотивами (например СМЕТ-радио) доля высвобождаемых бригад в блок-поездах будет увеличиваться.

Рациональные схемы формирования блок-поездов по критерию наибольшего высвобождения бригад и локомотивов в поездной работе устанавливаются при решении задач анализа организации и преобразования поездопотоков.

10. Решение задачи повышения пропускной способности увеличением ходовых скоростей. Составляющие затрат в функции скорости движения грузовых поездов.

Повышение

пропускной способности увеличением

ходовых скоростей движения грузовых

поездов достигается за счет сокращения

времени занятия перегонов, а также

станционных интервалов (уменьшается

период графика), сближения скоростей

грузовых и пассажирских поездов

(уменьшается съем пропускной способности)

и увеличивается максимальная пропускная

способность в парах поездов параллельного

графика

и

уменьшается коэффициент съема

и

уменьшается коэффициент съема .

Таким образом, наличная провозная

способность линии повышается.

.

Таким образом, наличная провозная

способность линии повышается.

Общие затраты в функции скорости грузовых поездов на рабочей части профиля, руб., в расчете на 1 г км грузовых перевозок определяют

где

расходы,

связанные с временем нахождения вагонов

и грузов в пути, руб.;

расходы,

связанные с временем нахождения вагонов

и грузов в пути, руб.;

затраты

на оплату труда бригад, руб.;

затраты

на оплату труда бригад, руб.;

расходы, связанные с механической

работой локомотива, руб.;

расходы, связанные с механической

работой локомотива, руб.;

затраты, связанные с повышением

мощности локомотивов, руб.;

затраты, связанные с повышением

мощности локомотивов, руб.;

затраты

от остановок поездов для скрещений и

обгонов, руб.

затраты

от остановок поездов для скрещений и

обгонов, руб.

Из

условия

определяется выражение для определения

уровня оптимальной скорости грузовых

поездов:

определяется выражение для определения

уровня оптимальной скорости грузовых

поездов:

где

затраты, приходящиеся на 1 т-ч груженого

вагона;

затраты, приходящиеся на 1 т-ч груженого

вагона;

стоимость

1 ч работы локомотивной бригады;

стоимость

1 ч работы локомотивной бригады;

отношение

массы локомотива к массе поезда;

отношение

массы локомотива к массе поезда;

расходы, приходящиеся на 1 т-км механической

работы;

расходы, приходящиеся на 1 т-км механической

работы;

переводной

коэффициент.

переводной

коэффициент.

Максимальная скорость на спусках по состоянию пути зависит от следующих факторов:

- типа и износа верхнего строения пути, а также состояния земляного полотна;

- допускаемого воздействия подвижного состава на искусственные сооружения;

- плана линии;

- прочности и качества контактной сети, а также типа устройств автоматики и связи

По

состоянию пути на всех линиях, где

уложены рельсы не слабее Р50 на щебеночном

балласте, возможны максимально

допустимые скорости до 120-150 км/ч. Примерно

такие же скорости могут быть  реализованы

и в кривых с радиусами более 500 м.

Протяженность кривых с меньшим радиусом

незначительна и приходится на

слабонагруженные участки. Четырехосные

вагоны современных конструкций

обеспечивают скорости движения до 90

км/ч. Для дальнейшего повышения скоростей

требуется усовершенствовать рессорное

подвешивание. Таким образом, наиболее

вероятное значение максимальной скорости

на спусках очевидно находится в интервале

от 90 до 120 км/ч. В этом диапазоне скоростей

экономия времени и механической работы

с ростом

реализованы

и в кривых с радиусами более 500 м.

Протяженность кривых с меньшим радиусом

незначительна и приходится на

слабонагруженные участки. Четырехосные

вагоны современных конструкций

обеспечивают скорости движения до 90

км/ч. Для дальнейшего повышения скоростей

требуется усовершенствовать рессорное

подвешивание. Таким образом, наиболее

вероятное значение максимальной скорости

на спусках очевидно находится в интервале

от 90 до 120 км/ч. В этом диапазоне скоростей

экономия времени и механической работы

с ростом

носит затухающий характер. Как видно

из рис. 33.1, за пределом скорости 110 км/ч

прирост экономии незначителен. Диапазон

оптимального значения

может быть сокращен до 90-110 км/ч. Более

точные расчеты показывают, что рациональный

уровень максимальных ходовых скоростей

грузовых поездов на спусках-100 км/ч.

носит затухающий характер. Как видно

из рис. 33.1, за пределом скорости 110 км/ч

прирост экономии незначителен. Диапазон

оптимального значения

может быть сокращен до 90-110 км/ч. Более

точные расчеты показывают, что рациональный

уровень максимальных ходовых скоростей

грузовых поездов на спусках-100 км/ч.