- •1 Сортировочная (участковая) станция, как система. Характеристика технологических линий пропуска вагонопотока на сортировочной (участковой) станции

- •3 Классификация маневровой работы

- •4 Технологические операции, выполняемые на сортировочной горке, их нормирование

- •5 Сущность процесса поездообразования. Графическое представление процесса накопления вагонов. Расчет вагоно-часов накопления. Показатели процесса накопления

- •6 Понятие пропускной и провозной способности железнодорожного участка и т.Д.

- •9 Понятие времени съема и коэффициента съема. Факторы, влияющие на время съема. Составные части коэффициента съема

- •10 Организация обслуживания локомотивов бригадам: условия работы бригады, понятие оборота локомотивной бригады, расчетная графическая модель оборота локомотивной бригады.

- •13 Системный анализ показателей: технического оборота вагона и его составляющих, скорости движения поездов и времени доставки груза и других

- •14 Варианты использования вагонов. Циклы. Основные показатели использования вагонного и локомотивного парков, методы их определения

- •15 Способы освоения пассажирского потока. Классификация поездов в пассажирском сообщении. Композиция составов пассажирских поездов, принципы ее формирования

- •16 Технологические и технические условия прокладки пассажирских поездов на направлениях в пределах нескольких дорог и государств, одной дороги и одного участка

- •17 Задачи и особенности пригородных пассажирских перевозок. Внутрисуточная и внутринедельная неравномерность пригородных пассажиропотоков, ее анализ. Типы графиков

- •18 Математическая постановка задачи оптимизации значений массы и скорости пассажирских поездов. Экономическая оценка вариантов изменения параметров массы и скорости.

- •19 Комплексная система управления качеством обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах. Организация работы пассажирских агентств (сервисных фирм).

- •20 Основные условия выделения струи вагонопотока в самостоятельное назначение, их анализ. Экономический подход к оценке выделения самостоятельных назначений.

- •22 Организация групповых поездов и их роль в ускорении доставки грузов. Технико-экономическая постановка решения задачи организации групповых поездов.

- •23 Способы выполнения местной работы на участках и узлах. Расчет числа местных поездов. Выбор схемы прокладки на графике поездов, выполняющих местную работу.

- •24 Задачи организации порожних вагонопотоков в поезда. Классификация поездов из порожних вагонов.

- •1. Постановка задачи усиления пропускной способности. Установление потребной провозной способности и наличной провозной способности.

- •2. Способы усиления пропускной и провозной способности железнодорожной линии

- •3. Меры кратковременного форсирования пропускной способности.

- •5. Решение задачи выбора массы грузового поезда при заданном типе локомотива.

- •6. Решение задачи выбора массы поезда и типа локомотива.

- •7. Решение задачи выбора массы поезда и длины станционных путей.

- •8. Нормы массы поездов на железнодорожных линиях. Параллельные и унифицированные нормы.

- •9. Поезда повышенной массы и длины. Схемы формирования. Распределение поездов по массе на участках железных дорог и ее анализ.

- •10. Решение задачи повышения пропускной способности увеличением ходовых скоростей. Составляющие затрат в функции скорости движения грузовых поездов.

- •11. Применение пакетного графика для решения задачи увеличения пропускной способности участков.

- •13. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства вторых путей на однопутных линиях.

- •14. Решение задачи повышения пропускной способности за счет строительства дополнительных главных путей на двухпутных линиях.

- •15. Решение задачи повышения пропускной и провозной способности линий за счет электрификации железнодорожных линий. Технико-экономическая постановка решения задачи.

- •16. Проведение мероприятий по смягчению профиля пути, снижения основного сопротивления движения и уменьшения межпоездных интервалов.

- •17. Задачи и структура оперативного управления эксплуатационной работой на железно дороге

- •18. Функции оперативно-распорядительного отдела службы перевозок.

- •19. Функции диспетчерского аппарата отдела перевозок отделений железной дороги.

- •23. Исходные данные и порядок разработки графика движения поездов. Особенности разработки графика на электрифицированных линиях и линиях с двухпутными вставками.

- •24. Выделение в графике движения постоянного «ядра» поездов. Принципы прокладки на графике пассажирских и грузовых поездов. Прокладка на графике соединенных поездов.

- •25. Выделение «окон» на графике. Расчет показателей графика движения. Принципы автоматизации построения графика движения поездов.

- •26. Расчет коэффициента съема для однопутных участков

- •27. Расчет коэффициента съема грузовых поездов пассажирскими на двухпутных линиях.

- •29. Специализация станций в узле. Распределение грузовой, транзитной и сортировочной работы. Технико-экономическая постановка задачи выбора вариантов распределения видов работ в узле.

6. Решение задачи выбора массы поезда и типа локомотива.

Д ля

упрощения расчетов реальные локомотивы

можно заменить расчетными – условными

с постоянной удельной мощностью (на

единицу массы поезда). В этом случае

функция затрат

ля

упрощения расчетов реальные локомотивы

можно заменить расчетными – условными

с постоянной удельной мощностью (на

единицу массы поезда). В этом случае

функция затрат

.

Если мощность локомотива на единицу

массы поезда примерно постоянна, то для

каждого вида тяги на одном и том же

профиле средние ходовые скорости

движения поездов различной массы

также примерно одинаковы. При этом

расход топлива или энергии, связанный

с передвижением поездов, потребное

число вагонов, находящихся в движении,

общая потребная мощность локомотивов

на перевозочную работу и ряд других

показателей остаются неизменными и в

расчетах их можно не учитывать. Массу

поезда, если тип локомотива неизвестен

(а его мощность увеличивается

пропорционально этой массе), выбирают

на основе технико-экономических расчетов,

в которых сопоставляются затраты по

группам, уменьшающиеся и увеличивающиеся

с ростом массы поезда. Уменьшаются

затраты на оплату локомотивных бригад

как на однопутных, так и на двухпутных

линиях, связанные с остановками

грузовых поездов для скрещений на

однопутных линиях и обгонов на двухпутных,

а также с задержками поездов при

предоставлении «окон» в графике для

ремонтных работ.

.

Если мощность локомотива на единицу

массы поезда примерно постоянна, то для

каждого вида тяги на одном и том же

профиле средние ходовые скорости

движения поездов различной массы

также примерно одинаковы. При этом

расход топлива или энергии, связанный

с передвижением поездов, потребное

число вагонов, находящихся в движении,

общая потребная мощность локомотивов

на перевозочную работу и ряд других

показателей остаются неизменными и в

расчетах их можно не учитывать. Массу

поезда, если тип локомотива неизвестен

(а его мощность увеличивается

пропорционально этой массе), выбирают

на основе технико-экономических расчетов,

в которых сопоставляются затраты по

группам, уменьшающиеся и увеличивающиеся

с ростом массы поезда. Уменьшаются

затраты на оплату локомотивных бригад

как на однопутных, так и на двухпутных

линиях, связанные с остановками

грузовых поездов для скрещений на

однопутных линиях и обгонов на двухпутных,

а также с задержками поездов при

предоставлении «окон» в графике для

ремонтных работ.

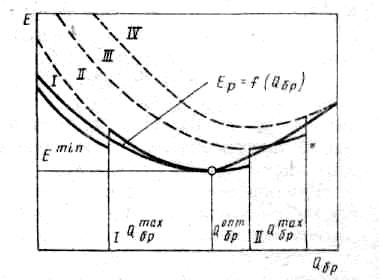

Кроме того, сокращаются расходы на маневровую работу - расформирование и формирование поездов, на усиление пропускной способности линий другими, более капиталоемкими мерами, так как с увеличением массы поезда сроки осуществления этих мероприятий отдаляются.

Увеличиваются с ростом массы поезда расходы, связанные с накоплением вагонов и задержкой грузов, на переустройство тягового хозяйства, усиление системы электроснабжения и удлинение станционных путей.

В

зависимости от конкретных условий эти

группы затрат как составляющие критерия

решения задачи по-разному влияют на

результат-выбор массы поезда и типа

локомотива. Однако во всех случаях

наиболее существенное влияние оказывают

две группы противоборствующих затрат:

на накопление составов поездов

и

оплату локомотивных бригад

и

оплату локомотивных бригад .

Учет этих двух групп затрат дает

достаточно полное представление об

уровне оптимальной массы грузового

поезда в нормальных условиях эксплуатации

дорог. Все другие группы затрат следует

включать в критерий лишь тогда, когда

линия работает в предельно напряженном

(или близком к нему) состоянии. Это

необходимо прежде всего для уточнения

рациональных сроков перехода от одного

уровня технического оснащения к другому,

а также для выбора мер форсированного

усиления пропускной способности при

временном увеличении загрузки линий.

.

Учет этих двух групп затрат дает

достаточно полное представление об

уровне оптимальной массы грузового

поезда в нормальных условиях эксплуатации

дорог. Все другие группы затрат следует

включать в критерий лишь тогда, когда

линия работает в предельно напряженном

(или близком к нему) состоянии. Это

необходимо прежде всего для уточнения

рациональных сроков перехода от одного

уровня технического оснащения к другому,

а также для выбора мер форсированного

усиления пропускной способности при

временном увеличении загрузки линий.

Годовые затраты, руб., связанные с накоплением вагонов и задержкой грузов, определятся

где

число

назначений поездов по плану формирования

в одном направлении;

число

назначений поездов по плану формирования

в одном направлении;

параметр

накопления;

параметр

накопления;

затраты,

пропорциональные 1 т-ч брутто вагонов,

руб.

затраты,

пропорциональные 1 т-ч брутто вагонов,

руб.

Годовые расходы на оплату локомотивных бригад составят

где

годовой

грузопоток в одном направлении, т;

годовой

грузопоток в одном направлении, т;

среднее

расстояние пробега поездов без

переработки, км;

среднее

расстояние пробега поездов без

переработки, км;

затраты,

пропорциональные 1 бригадо-ч работы

локомотивных бригад, руб.

затраты,

пропорциональные 1 бригадо-ч работы

локомотивных бригад, руб.

Наивыгоднейшая

масса поезда по сумме затрат

определится из условия

определится из условия

,

а именно:

,

а именно: