- •Общие сведения о рассматриваемых объектах управления

- •1. Принципы построения систем управления

- •1.1. Типовые циклограммы работы разгонного блока

- •1.2. Состав и структурная схема системы управления

- •1.3. Функционирование системы управления разгонным блоком

- •1.4. Основные энергетические, массогабаритные и

- •1.5. Бортовой цифровой вычислительный комплекс

- •1.6. Блоки силовой автоматики

- •1.8. Программно-математическое обеспечение системы управления разгонным блоком

- •2. Инерциальные измерители параметров движения разгонного блока и точность выведения

- •2.1. Инерциальные измерители параметров движения

- •2.2. Точность выведения космических аппаратов на целевые орбиты

- •2. Ошибки бортовой навигации.

- •2.3. Априорная и послеполетная оценка точности выведения

- •3. Циклограмма функционирования разгонного блока при выведении космического аппарата на целевуюорбиту

- •3.1. Типовая схема выведения космического аппарата на целевую орбиту

- •3.2. Типовые полетные операции

- •3.3. Универсальная циклограмма полета

- •3.4. Состав полетного задания

- •3.5. Технология подготовки полетного задания

- •3.6. Управление при расчетных нештатных и аварийных ситуациях

- •4. Наведение

- •5. Основы инерциальной навигации

- •5.1. Принцип инерциальных измерений и основное уравнение инерциальной навигации

- •5.2. Основные источники и характер эволюции ошибок инс

- •6. Режимы работы наземного комплекса системы управления. (на примере су рб “Фрегат”)

- •6.1. Режимы работы

- •6.2. Режим регламентных испытаний

- •6.3.Режим Защитных операций

- •6.4.Режим Проверочных включений

- •6.5. Режим Комплексных испытаний

- •6.6. Режим предстартовой подготовки

- •7. Режимы управления в процессе полета

- •7. 1. Предстартовая подготовка комплекса командных приборов

- •7.2. Циклограмма предстартовой подготовки для борта

- •7.3. Полет фрегата на участке ракеты-носителя

- •7.4. Полет рб после отделения от носителя

- •7.5. Отделение космического аппарата

- •7.6. Телеметрия

- •8. Структура Бортового вычислительного комплекса на примере бвк су рб “Фрегат”

- •8.1. Бортовой управляющий компьютер «бисер-6»

- •8.2. Технические характеристики компьютера «бисер-6»

- •8.3. Процессор компьютера «Бисер-6»

- •8.4. Канал ввода-вывода

- •8.5. Битный и байтный интерфейс

- •8.6. Обмен информацией между бортовым и наземным компьютерами (бцвм и нцвм)

- •8.7. Признаки «норма» и «нет нормы»

- •9. Структура бортового программного обеспечения

- •9.1. Структура системных программ

- •9.2.Блоки программ и данных. Сегменты

- •10 . Функциональные тракты системы управлениЯ рб “Фрегат”

- •11. Технология наземной отработки системы

- •11.1. Разработка и аттестация полетного задания

- •11.2. Комплексная отработка и испытания программного обеспечения системы управления разгонным блоком и полетного задания с использованием

- •11.3. Область применения и основные технические характеристики наземного проверочно-пускового комплекса

- •11.4. Взаимодействие наземного проверочно-пускового комплекса с бортовым цифровым вычислительным комплексом

- •11.5. Автоматизированное рабочее место для отработки бортового цифрового вычислительного комплекса

- •11.6. Универсальные автоматизированные рабочие места для проверки устройств, входящих в блоки силовой автоматики

- •12.Перспективы развития систем управления разгонных блоков

- •12..1. Особенности интегрированной системы управления рб “Фрегат”

4. Наведение

Задача

управления движением состоит в выведении

объекта на попадающую

рассматриваются в других разделах.

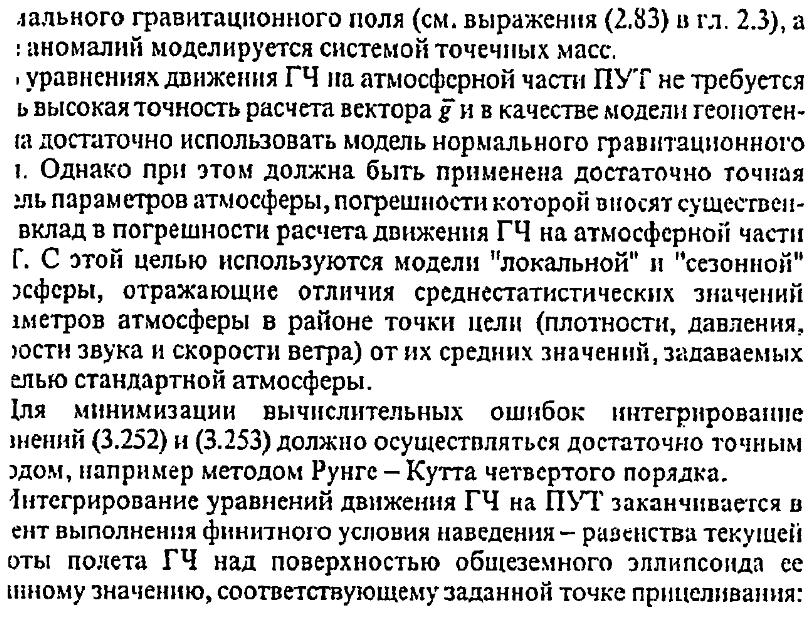

Методы наведения, реализующие принцип текущего

Алгоритм наведения разгонного блока на активных участках полета

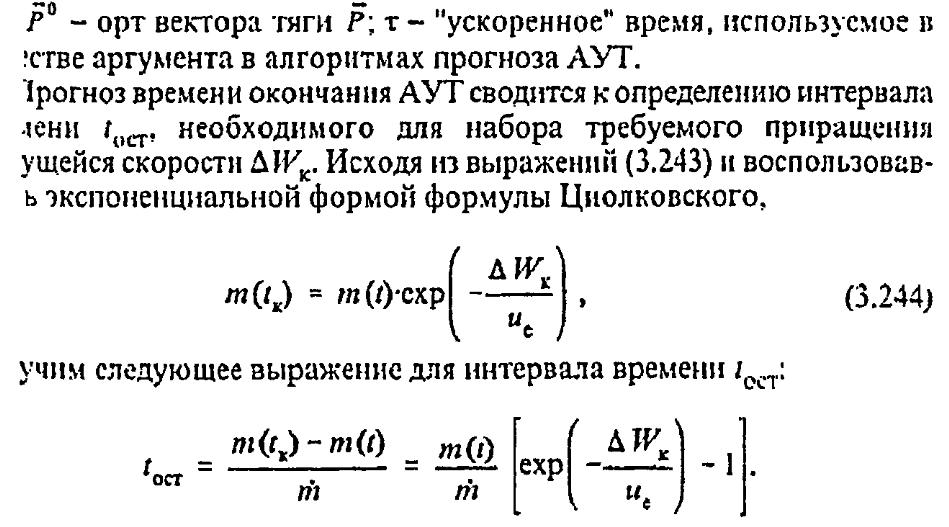

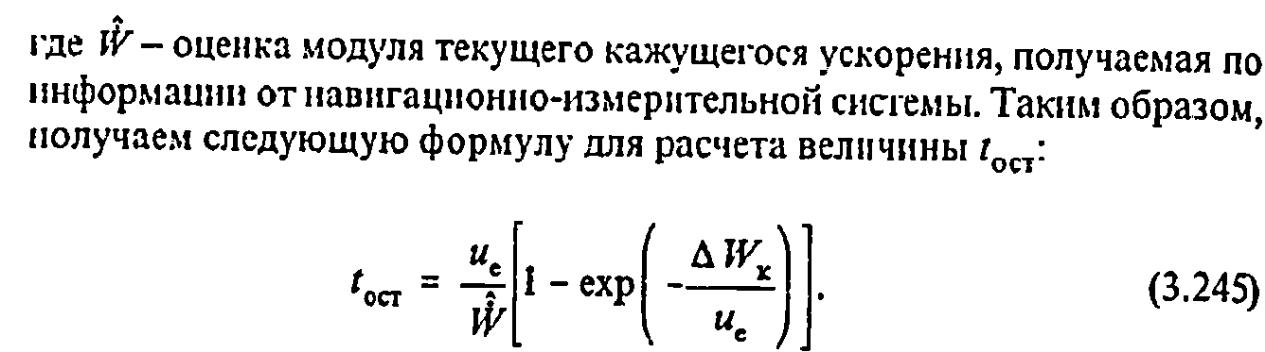

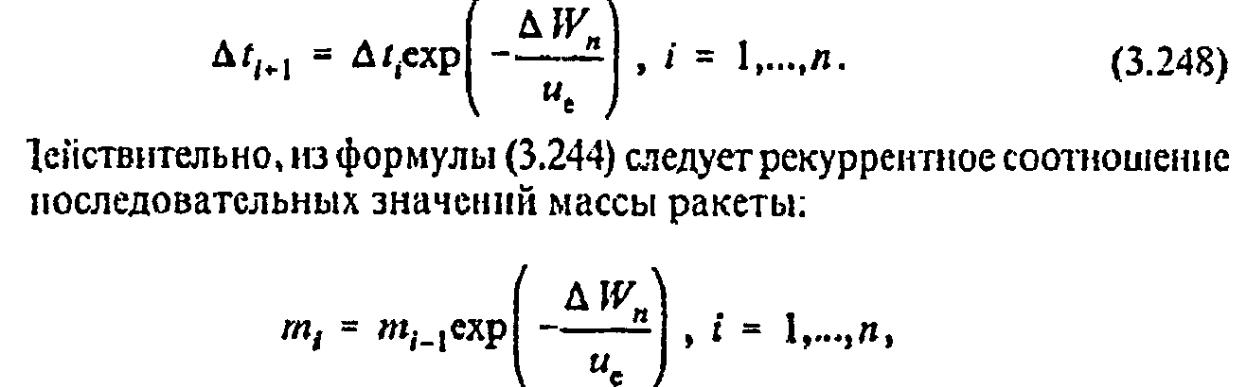

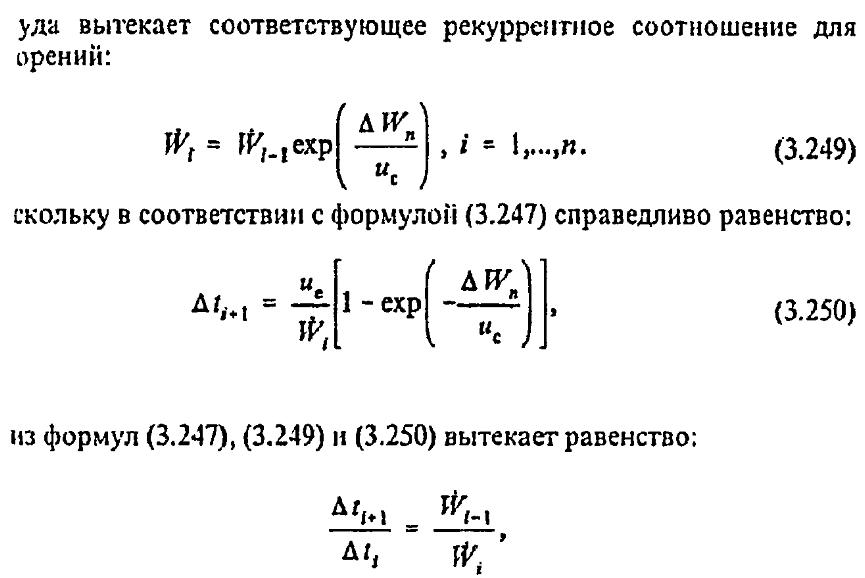

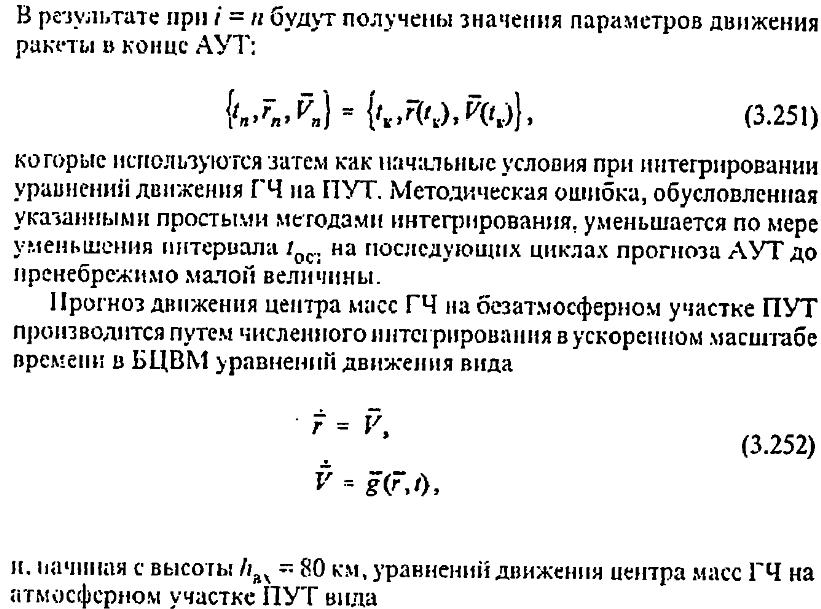

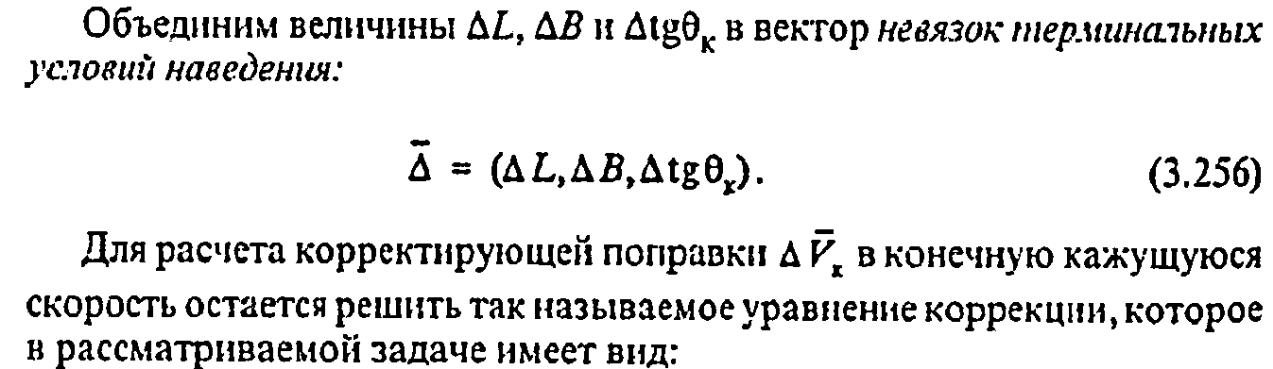

Алгоритм наведения РБ реализует локально-терминальный подход к решению общей задачи выведения в условиях действующих возмущений (отклонений тяги, начальной массы от их номинальных значений, ошибок выведения РН и др.). В процессе выведения РБ последовательно для каждого текущего маневра решается частная терминальная задача формирования заданной орбиты в конце маневра, параметры которой определены заранее на Земле при баллистической подготовке пуска и введены в ПЗ. При этом после очередного маневра, несмотря на действующие возмущения, сформированная орбита будет близка к расчетной, что в штатной ситуации полета гарантирует обеспечение приемлемых начальных условий для выполнения следующего

маневра.

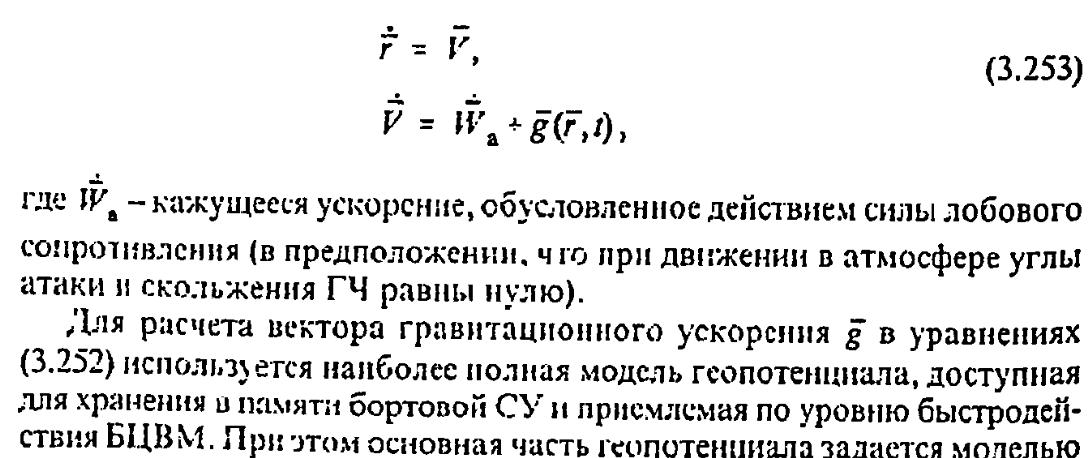

Для управления движением РБ на активных участках полета и наведения его на заданные орбиты используются следующие системы координат.

Гринвичская геоцентрическая инерциальная система координат (ГИСК) имеет начало координат в центре Земли, ось OXГ находится в плоскости нулевого меридиана и направлена в точку его пересечения с экватором, ось OZГ направлена на Северный полюс, а ось OYГ образует правую систему координат. Положение ГИСК замораживается в момент старта РН с разгонным блоком.

Геоцентрическая инерциальная система координат выведения (ИСКВ) определяется при баллистической подготовке пуска по параметрам движения в начальной или в конечной точке номинальной (расчетной) траектории каждого активного участка. Ось ОYВ ИСКВ

направлена из центра Земли в выбранную точку расчетной траектории полета РБ, ось ОХВ перпендикулярна оси ОYВ и направлена в расчетном направлении движения, а ось ОZВ дополняет систему координат до правой.

5. Основы инерциальной навигации

Основой инерциальной навигации служит метод счисления пути. Местоположение объекта в рамках данного метода определяется путем двукратного интегрирования составляющих его ускорения. По существу можно считать, что при инерциальной навигации координаты объекта вычисляются в результате решения уравнений движения его центра масс, записанных относительно абсолютной инерциальной системы координат. Инерциальная система коородинат, т. е. система, для которой справедливы законы Ньютона (в том числе и закон инерции), является основной системой отсчета данного метода навигации. Значение ее состоит в том, что в ней ускорение и силовое взаимодействие тел являются взаимно-однозначно определенными. Данное обстоятельство позволяет в качестве необходимой для решения задачи определения координат объекта информации использовать вектор результирующей силы, измеряемой с помощью специальных датчиков удельной силы (акселерометров) в виде проекций вектора на направления их осей чувствительности. Ориентация датчиков при этом осуществляется с помощью гироскопов либо по показаниям акселерометров, установленных на стабилизированной площадке.

При построении инерциальной навигационной системы существенным представляется выбор схемы моделирования реализуемой отсчетной базы, методов учета гравитационного ускорения и начальных параметров движения, способов измерения навигационных параметров объекта, вида ориентирования акселерометров и др. Указанные обстоятельства послужили причиной возникновения широкого многообразия существующих и принципиально возможных схем конструктивного выполнения ИНС.

В сравнении с другими средствами и способами навигации к числу преимуществ систем инерциальной навигации относятся:

полная автономность ИНС, т.е. независимость их работы от окружающей среды и внешних источников информации,

абсолютная скрытность работы ИНС ввиду отсутствия каких-либо излучений, поддающихся фиксации средствами наблюдения противника,

высокая помехозащищенность по отношению к средствам радиоэлектронного противодействия.

В реальных условиях функционирования любая навигационная система не позволяет получить абсолютно точные детерминированные сведения о состоянии динамической системы. Работа любого измерительного тракта всегда сопровождается наличием действующих в канале случайных шумов.

В настоящее время общепризнано, что решение проблемы повышения точности, надежности и помехозащищенности определения параметров навигации и ориентации целесообразно осуществлять путем комплексирования навигационных средств, работающих на различных физических принципах с использованием оптимальной вторичной, а иногда и первичной обработки информации. Особенно эффективным является объединение инерциальных и спутниковых навигационных систем.