- •Экология как наука (предмет, задачи, методы)

- •Среда обитания как экологическое понятие. Виды сред обитания.

- •Экологические факторы. Понятия: оптимум, пределы выносливости и лимитирующий фактор.

- •Закон экологии б. Коммонера

- •5. Экотоп. Биоценоз. Экосистема и Биогеоценоз : определение, св-ва, структура. Экологические пирамида. Сравнительная характеристика агроценозов и природных экосистем.

- •6. Основные закономерности движения вещества и энергии в биосфере. Особенности биохимических круговоротов веществ в биосфере.

- •7. Понятие о биосфере и её структуре. Ноосфера в.И Вернадского

5. Экотоп. Биоценоз. Экосистема и Биогеоценоз : определение, св-ва, структура. Экологические пирамида. Сравнительная характеристика агроценозов и природных экосистем.

Биоценоз (термин введён К. Мёбиусом, 1877) – эволюционно сложившаяся совокупность живых организмов, занимающих определённую территорию, приспособленных к внешней среде и друг другу, связанных в единое целое на основе биологического круговорота. Этот термин примерно эквивалентен термину «сообщество» (совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых популяций разных видов в пределах естественно ограниченного жизнепригодного пространства).

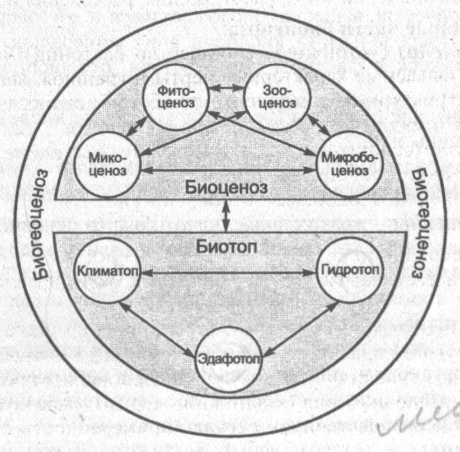

Экосистему (термин введён А. Тенсли, 1935) можно определить как систему, состоящую из биоценоза и биотопа(экотопа) (биотоп – неорганическая среда существования биоценоза; пространство с определённой комбинацией факторов среды, в пределах которой существует данный биоценоз).

Биоценоз и биотоп неразделимы. Это отражено в определении Тенсли, согласно которому экосистема – сообщество живых организмов и среды обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Биогеоценоз рассматривался В.Н. Сукачевым как весьма сложная биокосная система включающая в свой состав 5 компонентов.

(1) Растительный компонент, представленный каким-либо растительным сообществом - фитоценоз.

(2) Животный, состоящий из позвоночных и беспозвоночных форм, обитающих как в наземной, так и в почвенной и водной среде, в границах данного растительного сообщества - зооценоз.

(3) Микробный - бактерии, грибы, обитающие в почве, в наземной части или в водной среде - микробиоценоз. Каждый биогеоценоз характеризуется определенным набором видов фито-, зоо- и микробоценоза. В процессе совместного существования между живыми компонентами возникают разнообразные связи и отношения, вследствие чего формируется биологическое единство - биоценоз (рис. 26.3).

Помимо живых компонентов в состав биогеоценоза (речь идет о наземных биогеоценозах) входят два косных компонента.

(4) Почва и подпочвенные слои горных пород, включая почвенно-грунтовые воды на ту глубину, на которую простираются взаимодействия с ними других компонентов биогеоценоза; следствием чего является образование косного (но биогенного происхождения) единства, названного эдафотопом.

(5) Атмосфера, включающая в свой состав биогенные газы, атмосферная влага, осадки, движения воздушных масс и т.п. образуют климатоп. Последние два компонента, относящиеся к неживой природе, образуют косное единство - экотоп (или биотоп).

Различные популяции биоценоза должны быть приспособлены к совместной жизни. Это означает, что:

■ у всех видов биоценоза должны быть сходные требования к абиотическим условиям среды (свету, температуре, влажности и т.д.);

■ должны существовать закономерные трофические (пищевые), топические, форические и фабрические взаимосвязи между организмами разных популяций, необходимые для осуществления их питания, размножения, расселения и защиты.

❖ Составные части биоценоза:

■ фитоценоз (устойчивое сообщество растений); имеет легко распознаваемые характерные черты и границы, является главным структурным компонентом любого биоценоза, определяет видовой состав зоо-, мико- и микробоценозов; ■ зооценоз (совокупность взаимосвязанных видов животных); ■ микоценоз (сообщество грибов); ■ микробоценоз (сообщество микроорганизмов).

❖ Свойства биоценоза: ■ биоценоз складывается из популяций разных видов организмов; ■ части биоценоза взаимозаменяемы (один вид может занять место другого вида со сходными экологическими требованиями); ■ биоценоз существует за счет уравновешивания противоположно направленных сил (хищники и жертвы, паразиты и хозяева и т.п.) и количественной регуляции численности одних видов другими; ■ размеры биоценоза определяются его биотопом

Экотоп — это первичный комплекс абиотических факторов среды и некоторых компонентов живого происхождения (почва, грунт), имевшихся на участке земной поверхности (суши или водоема), занимаемом тем или иным биоценозом, без учета изменений, привнесенных живыми существами данного биоценоза.

Все факторы экотопа можно разделить на климатоп, эдафотоп и гидротоп. Климатоп — совокупность климатических факторов экотопа. Эдафотоп — совокупность почвенно-грунтовых факторов. Гидротоп — совокупность гидрофакторов (наличие и характеристики водоема, содержащейся в нем воды и т.п.).

Биотоп — это участок среды (суши или водоема), имеющий относительно однородные условия обитания и занимаемый одним биоценозом. При этом условия среды рассматриваются с учетом всех видоизменений, которые были привнесены в них организмами данного биоценоза.

Биогеоценоз и экосистема

Биогеоценоз (кратко — БГЦ) — это лежащий в границах определенного фитоценоза и связанный взаимным обменом веществ и энергии единый природный комплекс, образованный участком земной поверхности (суши) с определенными условиями среды обитания (биотопом) и популяциями всех видов организмов, населяющих этот биотоп (биоценозом), см. рис.

Примеры биогеоценозов: ельник, дубрава, сфагновое болото, суходольный луг и др.

Биогеоценоз функционирует как целостная самовоспроизво-дящаяся, саморегулирующаяся открытая система. Популяции организмов получают из неорганической среды ресурсы, необходимые для поддержания жизни, и одновременно выделяют продукты жизнедеятельности, восстанавливающие среду.

Экологическая система (или экосистема) — любая совокупность совместно обитающих организмов и неорганических компонентов, при взаимодействии которых происходит круговорот веществ и поток энергии.

Примеры экосистем; гниющий пень, муравейник, лужа с дождевой водой, парк, аквариум, биосфера и др.

Отличие экосистемы от биогеоценоза. Понятие экосистемы не требует каких-то ограничений на занимаемую ею территорию или акваторию и может применяться к любым комплексам организмов и их среды обитания (включая водную), не только к естественным (природным), но и к созданным человеком. Биогеоценоз — это природная, выделяемая на суше экосистема, границы которой определены фитоценозом, т.е. растительным сообществом. Поэтому экосистема — понятие более широкое, чем биогеоценоз: любой биогеоценоз является экосистемой, но не всякая экосистема является биогеоценозом.

Компоненты биогеоценоза: ■ неорганические вещества, включающиеся в круговорот (соединения углерода и азота, кислород, вода, минеральные соли); ■ климатические факторы (температура, освещенность, влажность); ■ органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды и др.); ■ организмы различных функциональных групп — продуценты, консументы, редуценты.

Продуценты — автотрофные организмы (в основном зеленые растения и водоросли), синтезирующие органические вещества из неорганических. Продуценты используют энергию Солнца, преобразуя ее в химическую энергию органических веществ, доступную всем остальным организмам.

Консументы — потребители органического вещества — гетеротрофные организмы, питающиеся готовыми органическими веществами. К консументам относятся все растительноядные, плотоядные и всеядные животные, а также паразиты.

Редуценты — гетеротрофные организмы (бактерии, грибы), которые в процессе своего питания разрушают органическое вещество отмерших растений и животных и экскременты животных, превращая их в простые неорганические соединения, пригодные для усвоения растениями.

Характеристики биогеоценоза (экосистемы): биомасса, продуктивность, видовое разнообразие, плотность популяций каждого вида, соотношение видов по численности и плотности популяций, пространственная и трофическая (пищевая) структуры и т.д.

Биомасса — суммарная масса всех организмов экосистемы или отдельных ее трофических уровней.

■ Биомасса выражается обычно в единицах массы вещества на единицу площади или объема экосистемы (кг/га, кг/м3 и др.).

■ Биомасса всех организмов Земли составляет 2,4 • 1012 т сухого вещества, 90% от этого количества составляет биомасса наземных растений.

Продуктивность — прирост биомассы, созданный организмами экосистемы за единицу времени на единице площади или объема.

■ Продуктивность выражается в единицах массы вещества на единицу площади или объема за определенный отрезок времени (кг/м2 в год и др.).

Первичная продуктивность экосистемы — количество биомассы, продуцированной за единицу времени всеми растениями этой экосистемы в результате фотосинтеза.

Вторичная продуктивность экосистемы — количество биомассы, продуцированной всеми консументами этой экосистемы за единицу времени.

■ Общая годовая продукция сухого органического вещества на Земле 150-200 млрд, т (из них 2/3 дают наземные экосистемы, 1/3 — водные экосистемы).

■ Наиболее продуктивные экосистемы: тропический дождевой лес (около 2 кг/м2 в год) и приполярные области Мирового океана (около 0,25 кг/м2 в год).

Трофическая структура экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах

Все организмы в любой экосистеме объединяет общность питательных веществ и энергии, необходимых для поддержания жизни. Необходимое условие существования экосистемы — постоянный приток энергии извне. Основным способом движения веществ и энергии в экосистеме является питание.

Трофический уровень — совокупность организмов, объединенных типом питания.

Различают следующие трофические уровни:

■ первый уровень образуют автотрофные организмы (продуценты), создающие органические вещества из неорганических за счет солнечной энергии;

■ второй трофический уровень образуют травоядные животные (консументы 1-го порядка: гусеницы бабочек, мыши, полевки, зайцы, козы и т. п.), потребляющие органические вещества, созданные растениями-продуцентами;

■третий трофический уровень составляют плотоядные животные (консументы 2-го порядка: хищные насекомые, насекомоядные птицы и т.п.), поедающие мелких травоядных животных;

■ четвертый трофический уровень образуют плотоядные животные (консументы 3-го порядка: хищные птицы и звери), потребляющие консументов 2-го порядка, и т.д.

Плотоядные животные могут переходить с третьего на четвертый уровень и обратно, а также на более высокие трофические уровни.

Трофическая (пищевая) цепь (или цепь питания) — ряд организмов, связанных друг с другом пищевыми взаимоотношениями (путем поедания одних видов другими) и составляющих определенную последовательность, по которой осуществляется круговорот веществ и поток энергии в экосистеме путем их передачи с одного трофического уровня на другой.

■ Отдельными звеньями трофической цепи являются организмы, принадлежащие к разным трофическим уровням.

Трофическая сеть экосистемы — сложное соединение всех характерных для данной экосистемы цепей питания, в которых звенья одной цепи являются составными частями других цепей.

■ Трофическая сеть отражает трофическую структуру экосистемы.

❖ Типы трофических цепей:

■ пастбищные цепи (цепи выедания или потребления) начинаются с фотосинтезирующих организмов-продуцентов: на суше: растения → насекомые → насекомоядные птицы → хищные птицы; или растения → растительноядные млекопитающие → хищные млекопитающие; в море: водоросли и фитопланктон → низшие ракообразные (зоопланктон) → рыбы → млекопитающие (и частично птицы). Пастбищные цепи преобладают в морях на относительно небольших глубинах.

■ детритные цепи (цепи разложения) начинаются с отмерших мелких остатков растений, трупов и экскрементов животных (детрита): детрит → питающиеся им микроорганизмы-редуценты (бактерии, грибы) → мелкие животные (детритофаги: дождевые черви, мокрицы, клещи, ногохвостки, нематоды) → хищники (птицы, млекопитающие). Такие цепи наиболее распространены в лесах, где более 90% ежегодного прироста биомассы растений отмирает, подвергаясь разложению сапро-трофными организмами и минерализации.

❖ Основные характеристики пищевой цепи внутри биогеоценоза: длина цепи, количество, размер и биомасса организмов на каждом трофическом уровне.

■ Цепь питания обычно состоит из 3-5 звеньев (трофических уровней) вследствие больших потерь энергии на построение новых тканей и дыхание организмов.

Продуктивность организмов каждого последующего трофического уровня пищевой цепи всегда меньше (в среднем в Ю раз) продукции предыдущего, поскольку:

■ консументами ассимилируется лишь часть пищи (остальное выделяется в виде экскрементов);

■ большая часть питательных веществ, всасываемых кишечником, расходуется на дыхание и другие процессы жизнедеятельности.

Экологическая пирамида — графическое изображение соотношения между численностями особей, биомассами или энергиями организмов, составляющих трофические уровни в экосистеме, выраженное в числе особей.

■ При этом отдельные звенья пищевой цепи изображают в виде прямоугольников, площадь которых соответствует численным значениям звеньев.

Типы экологических пирамид:

■ пирамида чисел графически отображает соотношение численностей особей разных трофических уровней экосистемы;

■ пирамида биомасс графически показывает количество биомассы (массы живого вещества) на каждом трофическом уровне;

■ пирамида энергии графически отображает величины потоков энергии, передаваемой с одного трофического уровня на другой.

❖ Свойства экологических пирамид:

■ высота пирамид определяется длиной пищевой цепи;

■ биомасса и численность особей каждого последующего звена в цепи питания прогрессивно уменьшается — правило экологической пирамиды; оно действует в большинстве (но не во всех) наземных экосистем; в таких экосистемах основания пирамид чисел и биомасс больше последующих уровней;

■ в водных экосистемах основания пирамид чисел и биомасс могут быть меньше, чем размеры последующих уровней (пирамиды перевернуты), что объясняется небольшими размерами организмов-продуцентов (одноклеточных водорослей -фитопланктона);

■ пирамида энергии в наземных и водных экосистемах всегда суживается кверху, так как энергия, затраченная на дыхание, не передается на следующий трофический уровень и уходит из экосистемы.

Агроценоз

Агроценоз (или агробиоценоз) — искусственно созданная человеком экосистема, структуру и функции которой он поддерживает и контролирует в своих интересах. Это сообщество организмов, обитающих на землях сельскохозяйственного пользования, занятых посевами или посадками культурных растений.

Примеры; поля, огороды, сады, парки, лесопосадки, пастбища, оранжереи, аквариумы, водоемы для разведения рыбы и т.п.

Роль человека в агроценозе: он создает агроценоз, обеспечивает его высокую продуктивность с помощью комплекса специальных агротехнических приемов, собирает и использует урожай.

❖ Роль агроценозов:

■ в настоящее время они занимают 10% всей поверхности суши (около 1,2 млрд, га) и ежегодно дают 2,5 млрд, т сельскохозяйственной продукции (около 90% всей пищевой энергии, необходимой человечеству);

■ они обладают огромными потенциалом для увеличения продуктивности, реализация которого возможна при постоянном, научно обоснованном уходе за почвой, обеспечении растений влагой и элементами минерального питания, охране растений от неблагоприятных абиотических и биотических факторов.

В состав агроценоза входят культурные растения, сорняки, насекомые, дождевые черви, мышевидные грызуны, птицы, бактерии, грибы и другие организмы, связанные между собой трофическими взаимоотношениями.

Пищевые цепи в агроценозе те же, что и в природной экосистеме: продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, птицы, полевки, лисы) и редуценты (бактерии, грибы); обязательное звено пищевой цепи — человек.

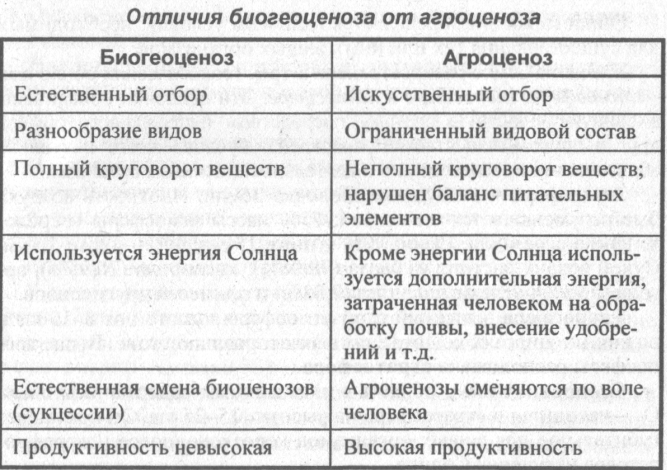

❖ Отличия агроценозов от естественных биогеоценозов:

■ в агроценозах действует преимущественно не естественный, а искусственный отбор, который направлен человеком главным образом на максимальное повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Это резко снижает экологическую устойчивость агроценозов, которые не способны к саморегуляции и самообновлению, не могут существовать самостоятельно (без поддержки человека) в течение более-менее длительного времени (превращаются в биогеоценоз) и могут погибнуть при массовом размножении вредителей или возбудителей болезней;

■ в агроценозах предельно ограничен видовой состав живых организмов, один или несколько видов (сортов) растений, культивируемых на полях, и сопутствующие ему растения (сорняки) и животные (в частности, специализированные насекомые и паразиты), возбудители болезней (грибы, бактерии) и т.д.;

■ в агроценозах отсутствует полный круговорот веществ и резко нарушен баланс питательных элементов (их основная часть изымается человеком при сборе урожая); для возмещения потерь необходимо постоянное внесение в почву различных питательных веществ в виде удобрений;

■ агроценозы, помимо солнечной энергии, имеют дополнительный источник энергии в виде энергии вносимых человеком минеральных и органических удобрений, химических средств защиты от сорняков, вредителей и болезней, энергии, затраченной на обработку почвы, орошение или осушение земель и т.д.;

■ смена агроценозов происходит по воле человека (в полевых агроценозах — севооборот);

■ продуктивность агроценозов выше, чем биогеоценозов.

♦ Методы

повышения продуктивности агроценозов:

■

осушение и

орошение почв;

■

борьба с

эрозией (укрепление

склонов, безотвальная

вспашка, залуживание

бывших торфяников);

■

нормированное

внесение удобрений;

■

дозированное

применение средств

борьбы с

сорняками, вредителями

и болезнями

растений;

■

применение биологических

способов борьбы

с вредителями;

■

использование

высокопроизводительной

техники;

■

выведение и

использование новых

высокоурожайных

сортов культурных

растений, устойчивых

к болезням

и вредителям;

■

соблюдение научно

обоснованных

севооборотов;

■

использование теплиц

и парников;

■

применение методов

выращивания овощей

без грунта

— гидропоники

(в качестве

субстрата используется

гравий, орошаемый

растворами солей)

и аэропоники

(субстрат отсутствует,

а корни

периодически

опрыскиваются

растворами минеральных солей).