- •Иммунология Репродукции: Пособие для врачей, ординаторов и научных работников / в.А. Алешкин, а.Н. Ложкина, э.Д. Загородняя. – Чита, 2004. – 79 с. Введение

- •Факторы защиты слизистых оболочек половых путей

- •Факторы защиты грудного молока

- •Мужская половая система

- •Женская половая система

- •Особенности трофобласта

- •Проблема бесплодия

- •Бесплодие мужчин

- •Бесплодие женщин

- •I. Роль цитокинов и иммуносупрессивных факторов /исф/

- •II. Образование антител к сперматозоидам

- •IV. Соотношение антигенов супругов

- •V. Наличие воспалительных процессов

- •Проблема невынашивания (абортивности)

- •Фетоплацентарная недостаточность

- •Состояние иммунной системы

- •Hellp-синдром

- •Апоптоз

- •Тесты по иммунологии репродукции

Женская половая система

Плод соединяется с плацентой (через пупочные артерии и вену) в матке; омывается амниотическои жидкостью.

Матка - особый иммунологически привилегированный орган, где сохраняется "аллогенный" зародыш на протяжении всего периода его развития (аллобеременности), не происходит иммунной элиминации сперматозоидов и наряду с этим орган слабо инфицируется патогенными микробами.

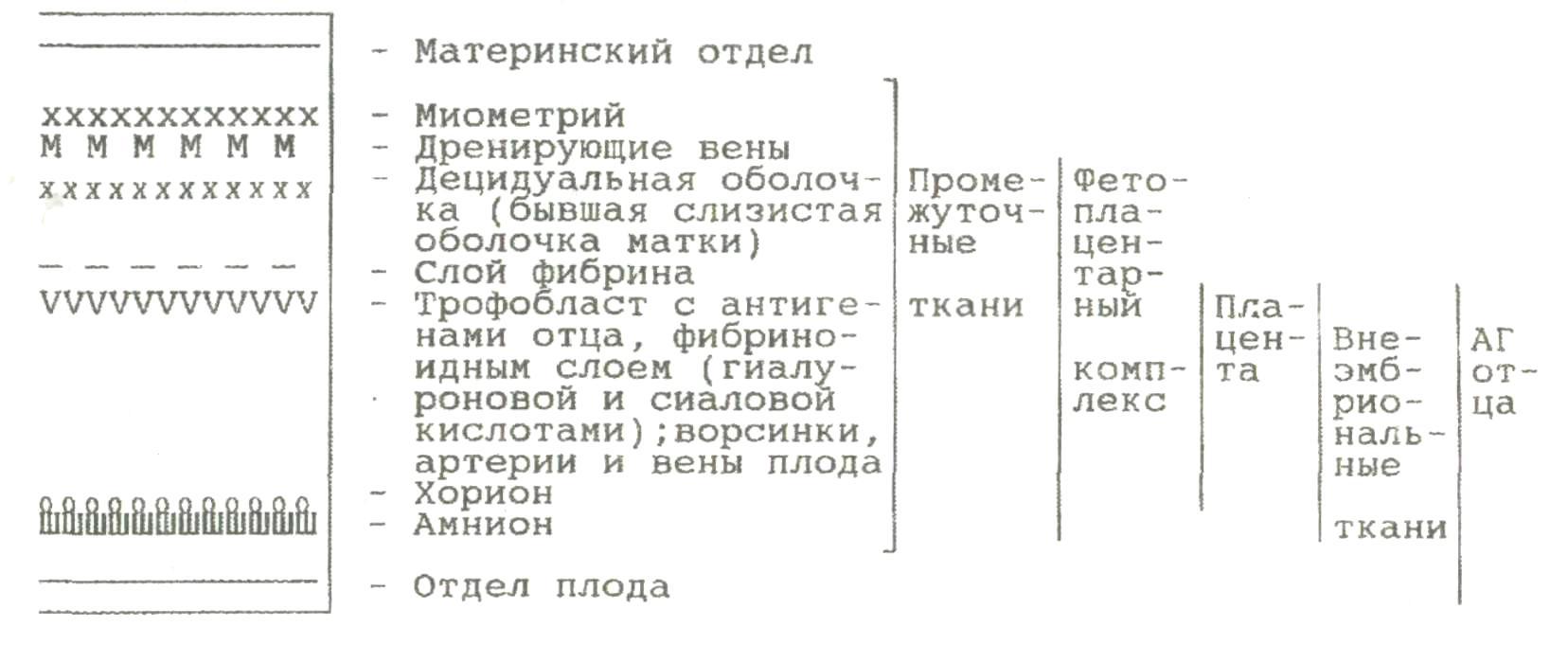

Материнский организм непосредственно контактирует лишь с тканями трофобласта и плодными оболочками. В связи с этим большое значение приобретает экспрессия антигенов отца на этих тканях и природа материнского иммунного ответа против них. В защите плода от потенциальной атаки материнских иммунокомпетентных клеток может играть роль апоптозный механизм Fas-FasL. /36/

При беременности в матке образуется три слоя клеток.

- Децидуальная оболочка (преобразованная слизистая оболочка

матки)/49/

Для формирования децидуальной оболочки необходим ИЛ-11 (мыши трансгенной линии с гомозиготной инактивацией гена ИЛ-llRa оказываются фертильными).

Децидуальные клетки способны продуцировать ИЛ-8, лимфо-цит-трансформирующий фактор, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), ингибитор бласттрансформации лимфоцитов. Макрофаги децидуальной оболочки выполняют функцию антиген-презентирующих клеток (АПК) и могут представлять антигены фетоплацентарного комплекса. /1/

- Наружный слой клеток - трофобласт ("трофэ" - питаю).

- Внутренний - клеточная масса, из которой будет развиваться зародыш.

ЭНДОМЕТРИЙ

Совокупность иммунокомпетентных клеток (лимфоцитов) в эндометрии рассматривается как элемент единой системо-ассоциированной со слизистыми оболочками лимфоидной (лимфатической) ткани (MALT - mucosa associated lymphatic tissue). /70/

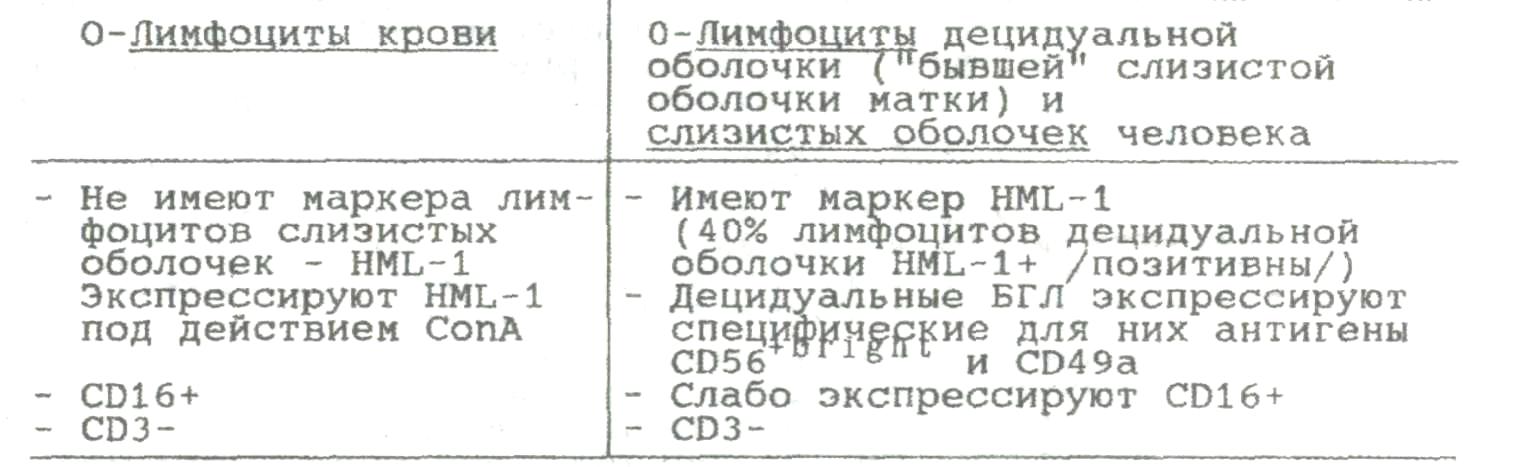

Пул иммунокомпетентных клеток эндометрия представлена на 70 % БГЛ, на 20 % - Т-лимфоцитамии и на 10 % - макрофагами. В-лимфоци-ты в эндометрий практически отсутствуют. /71/

Эндометрии отличается от других слизистых оболочек человека (ЖКТ, дыхательной системы) сравнительной немногочисленностью В-лимфоцитов, преобладанием Т-лимфоцитов (главным образом с фенотипом CD8+) и больших гранулярные лимфоцитов матки - маточными NK-клетками с фенотипом CD56+brightCD56f CD16-CD3-CD2-CD57-. На больших гранулярных лимфоцитах (БГЛ) матки экспрессия антигена CD56 очень активная (молекула участвует в реакциях цито-токсического типа). /70/

БГЛ эндометрия обнаруживаются только у женщин репродуктивного возраста. Данные клетки отсутствуют в эндометрии до менархе и после наступления менопаузы. Во время пролиферативной и ранней секреторной фаз менструального цикла они разбросаны по всему эндометрию. В поздней секреторной фазе они образуют скопления, часто вблизи желез или сосудов. При беременности наибольшее число БГЛ эндометрия обнаруживается в базальной децидуальной оболочке в участках инвазии трофобласта. /70/

БГЛ обладают слабой цитотоксической активностью, способны продуцировать ИФ-альфа, ИФ-гамма, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО-альфа, ФНО-бета, ГМ-КСФ, фактор стволовых клеток и другие медиаторы. /70/

ПЛАЦЕНТА

Плацента - полифункциональный орган. Плацента образует сплошной единый барьер между тканями организма матери и плода (главным образом с помощью трофобласта и эпителиальной тканиплодного происхождения).

Для плаценты (особенно трофобласта ворсин хориона) человека характерен интенсивный стероидогенез.

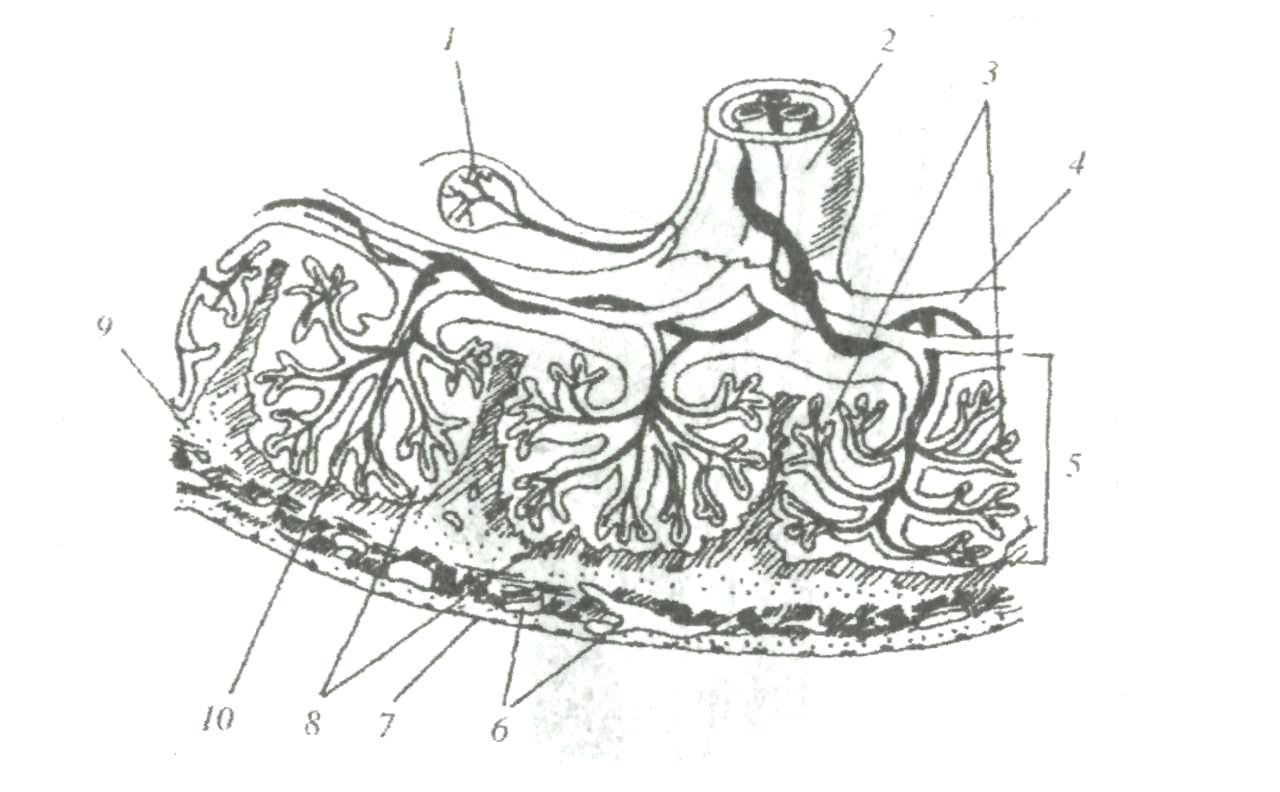

Плацента человека состоит из двух частей: плодной и материнской. Плодная часть представлена в основном ворсинками хориона, материнская - функциональным слоем слизистой оболочки матки, которая при наступлении беременности преобразуется в децидуальную оболочку, являющуюся составной частью плацентарного барьера. /65/

В систему гемоплацентарного барьера входит трофобласт, соединительная ткань ворсин, стенка кровеносного капилляра ворсин. Формирование барьера завершается к третьему триместру.

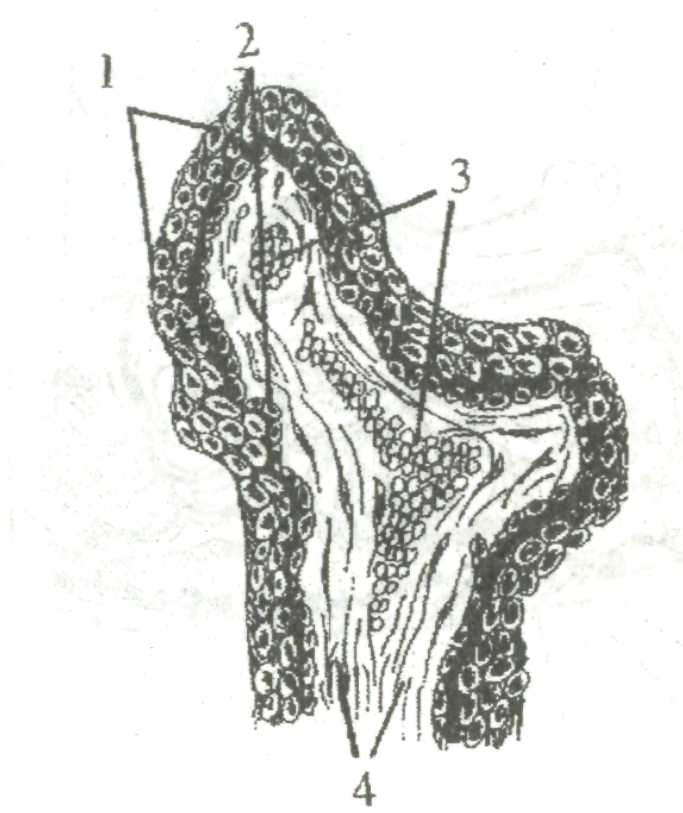

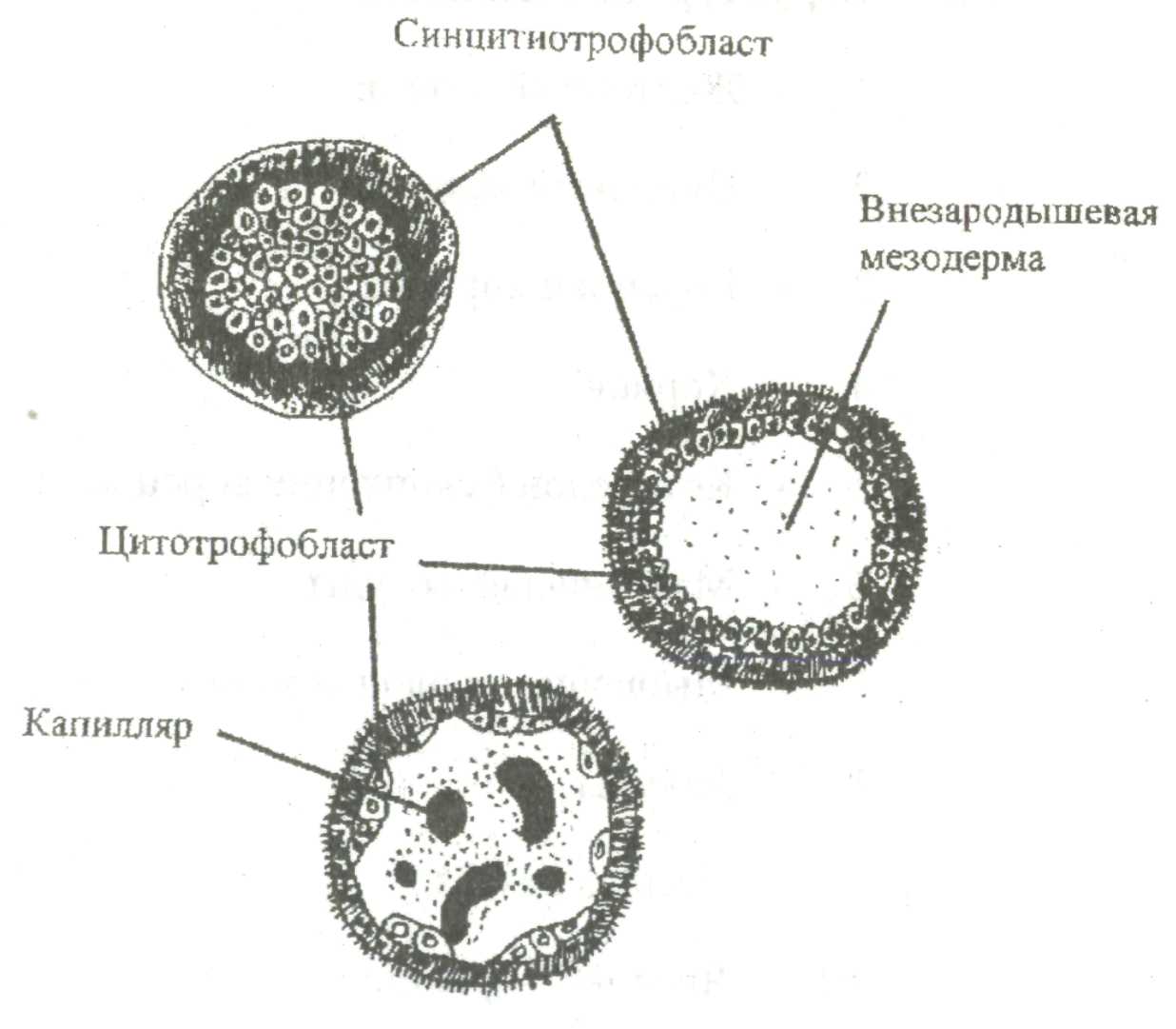

Плацентарные ворсинки образованы из 2 слоев трофобластных клеток. Ворсинчатые цитотрофобластные клетки в контакте с фетальной мезенхимой составляют первый внутренний слой. Они дифференцируются в многоядерный синцитиотрофобласт, который составляет основную границу, контактирующую с материнской кровью. Дифференцированный синцитиотрофобласт формирует самый отдаленный от плода ворсинчатый слой плаценты, постоянно контактирующий с материнской кровью. /1/

Рис. Структура зрелой плаценты.

Плацента в морфологическом отношении представляет собой достаточно сложное образование, тесно связанное с трофобластной тканью, что создает анатомические ограничения для контакта ИКК с фетоплацентарным комплексом (антигенами отца). /1/

HLA-антигены присутствуют на фетальных лимфоцитах и хорионе; на поверхности клеток трофобласта присутствуют HLA-C и HLA-G (представитель HLA I класса).

Механизмы блокады отцовских аллоантигенов

Чужеродные аллоантигены плода могут быть замаскированы фибрином , фибриноидом, иммунными комплексами.

- Слой Фибриноидного материала (толщиной 0,1-2 мкм), окружающий трофобласт. Состоит из мукополисахаридов (протеогликанов), в составе углеводной компоненты которых присутствуют гиалуроно-вая и сиаловая кислоты. /9, 49/

Фибриноид плаценты - конечный продукт трансформации растворимого в крови фибриногена в нерастворимый фибрин. /72/ Слой фибриноида, а также сиаломуцин и серомукоид частично

маскируют антигены плода в трофобласте.

Сиаломуцин, покрывающий трофобласт может быть разрушен нейраминидазой (микробного происхождения). /73/

-- Слой фибрина (слой Nitabuch), отличный от фибриноидного слоя;

находится между трофобластом и децидуальной тканью.

Данный слой не сплошной, появляется лишь на 10 неделе, и вероятно, не играет большой роли в защите плода. /73/

- Антитела, иммунные комплексы

Ряд антител матери направлены против антигенных детерминант плазматической мембраны внешнего слоя плаценты, синцитиотрофобласта. Их называют блокирующими антителами. В плаценте происходит адсорбция антител к антигенам плода. Образующиеся иммунные комплексы могут играть ведущую роль в защите развивающегося плода против иммунного ответа матери на антигены фетоплацентарного комплекса.

Рис. Развитие ворсинок хориона.

Рис. Микроскопическое строение ворсин.

1 - Синцитий

2 - Цитофофобласт

3 - Кровеносные сосуды

4 - Эмбриональная соединительная ткань

Рис. Структура зрелой плаценты.

1 - Желточный мешок

2 - Пупочный канатик

3 - Ворсинки хориона

4 - Хорион

5 - Котиледон ( скопление ворсинок)

6 - Материнские сосуды

7 - Мышечная оболочка матки

8 - Лакуны

9 - Decidua basalis

10 - Якорные ворсинки

Примечание:

С увеличением срока беременности ворсинки становятся развтвленнее. В сформированной плаценте присутствуют скопления ворсинок -котиледоны. Часть ворсинок (якорные) более тесно связана с материнской частью.

В-лимфоциты плаценты синтезируют преимущественно Ig G1, избирательно взаимодействующие с антигенами мембран плода и тканей, его окружающих. Ig G1 выполняет фетопротективные функции, защищая плод и внезародышевые оболочки от отторжения, подобно тому, как это происходит в случаях трансплантационного иммунитета (энханцемент-эффект). /1/

- На трофобласте имеются Fc-рецепторы, взаимодействующие с иммунными комплексами и блокирующими антителами.

- Экранизация фибронектином

В трофобласте человека на ранних сроках беременности выявляется Фибронектин (в базальной мембране и в трофобласте вне ворсин); позднее фибронектин обнаруживался в синцитиотрофоб-ласте; в конце беременности фибронектин отсутствует (старение трофобласта). Считается, что фибронектин участвует в регуляции пролиферации трофобластов. Локализация фибронектина в ядре связана с апоптозом и самопроизвольным выкидышем.

Функции плаценты

- Трофическая функция

- Дыхательная функция

- Защитная функция

- Фагоцитоз

В строме ворсин хориона находятся клетки Кащенко-Гофбауэра - макрофаги, осуществляющие активный фагоцитоз чужеродных субстанций

-- комплементарный лизис

В спиральных артериях (материнского организма) выявлено присутствие Clg, C3d, С4 и С9 (компонентов и фрагментов системы комплемента).

-- Антитела плаценты

Ig G в плаценте не образуется (однако описаны Ig G везикул плаценты). /74/

-- Киллерный аппарат (см. ниже)

- Регуляторная функция

— Эндокринная функция

Наиболее важными гормонами плаценты являются хорионический гонадотропин (выделяется с 8 недели гестации) и плацентарный лактоген (появляется с 6 недели беременности), а с 20-й недели - прогестерон.

-- Плацента блокирует прохождение макромолекул (выполняет роль селективного фильтра), инактивирует ряд токсинов.

— Выделительная функция

— Иммуномодуляторная функция

--- Перенос антител (Ig G) в организм плода

Плаценту называют "губкой для антител". Если беременным самкам мышей (на 13-17 дней беременности) ввести меченые антитела против антигенов МНС мышей, то плацента специфически адсорбирует данные антитела через несколько часов (антитела отсутствуют на других органах /75/

Антитела против лимфоцитов периферической крови отца отсутствуют в сыворотке матерей, однако находятся в 20-50 % исследуемых проб в сыворотке новорожденных и элюатах плаценты. Предполагается, что отсутствие антител в материнских сыворотках может быть связано с их адсорбцией и накоплением в плаценте.

--- Синтез иммуномодулирующих факторов

---- Иммуносупрессорное действие ряда факторов плаценты на лимфоциты матери, (см. выше)

---- Интерлейкины (продуцируют лейкоциты плаценты)

Трофобласт продуцирует ФНО-альфа, интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6). ИЛ-1 координирует взаимосвязь между иммунной и нейроэндокриннои системой плода и матери.

---- Лимфоцит-трансформирующий фактор (продуцируют децидуальные клетки)

---- Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ)

ГМ-КСФ синтезируют гранулированные клетки метриальной железы и децидуальные клетки.

В условиях in vitro ГМ-КСФ стимулирует дифференцировку цитотрофобласта в синцитиум и секрецию последними пролактина и ХГ. /1/

Индуцирует пролиферацию клеток эктоплацентарного конуса трофобласта (особенно во время максимальной фазы роста трофобласта). Антитела к ГМ-КСФ снижают способность клеток пролиферировать. /1/

Клетки плаценты

Из клеток крови плода в плаценте присутствуют

- гранулоциты - 8%

- моноциты - 16%

- Т-лимфоциты - 74% (по другим данным - 65 %, из них 25% Т-хелперов /Тh/)

Мононуклеарных клеток плода в плаценте - 106 на 1 г. ткани. Лейкоциты в строме эндометрия продуцируют интерлейкины (ИЛ), КСФ, фактор роста, стимулирующие рост и развитие плаценты.

- Децидуальные клетки

Децидуальные клетки рассматриваются как неоднородная группа клеток, среди которых есть макрофаги и секреторные клетки, вырабатывающие гормоны плаценты.

Собственно децидуальные клетки экспрессируют HLA-DR, CD3 и CD16. /1/

- Лимфоциты

Зоны контакта материнских и эмбриональных тканей инфильтрированы Т-лимфоцитами с фенотипом хелперов (CD4+) и активированными макрофагами.

В период поздней гестации в экстраэмбриональных мембранах значительно повышается содержание В-клеток, которое составляет 13 %, тогда как Т-лимфоцитов - только 7 %. /1/ в течение всей беременности происходит прогрессивное заселение децидуальной оболочки клетками иммунной системы матери. На ранних этапах беременности децидуальная оболочка человека содержит 50-60 % Т-лимфоцитов (среди которых преобладают лимфоциты с гамма/дельта-типом TCR /Т-клеточного рецептора), 5-15 % В-клеток, 5-10 % моноцитов. /1/

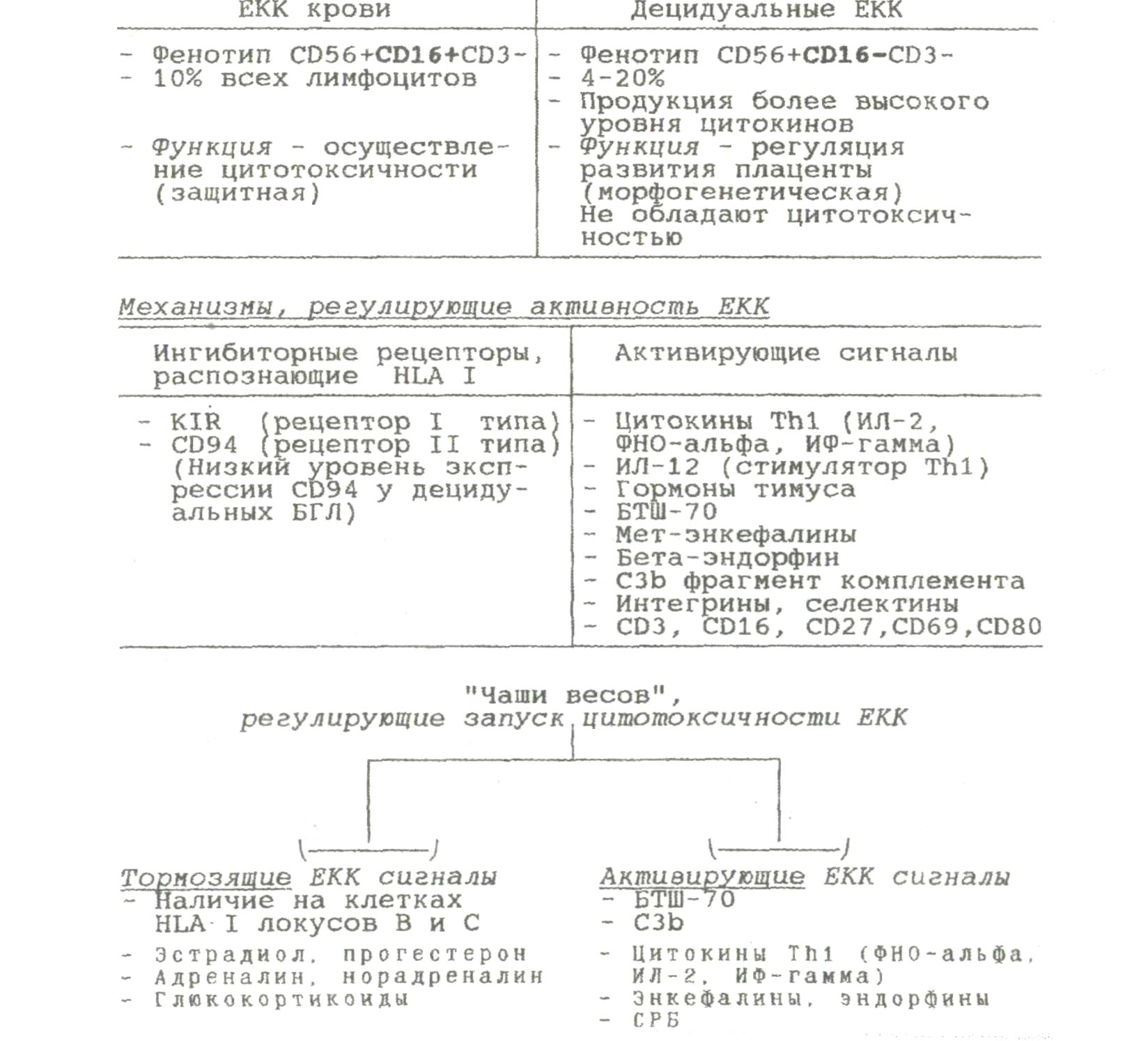

— Большие гранулярные лимфоциты (0~лимфоциты, БГЛ, LGL)

Децидуальные БГЛ влияют на рост и дифференцировку трофобласта. Экспрессируют характерные только для них антигены: CD56 fbright и CD49a, что по-видимому, отражает специфические механизмы контроля БГЛ за ростом трофобластов и развитием плацентарной ткани. /1/ БГЛ слабо экспрессируют CD16.

--- ЕКК (ЕКК составляют 4-20% субпопуляции больших гранулярных лимфоцитов крови)

ЕКК детектируются в беременной матке практически повсеместно (в тканях хорионических ворсинок, в эндометрии, децидуальной ткани, трофобласте). Циклическое накопление этих клеток в эндометрии связано с меняющимся гормональным фоном. /1/

ЕКК беременных женщин активно прикрепляются к соединительнотканному межклеточному матриксу, т.к. позитивны по молекулам VLA-1 (VLA - very late activation antigen - "очень поздно активированный антиген" - белок адгезии), связывающим клетки с коллагеном и ламинином. ЕКК не беременных - VLA негативны. /76/ Функции ЕКК в плаценте

* Морфогенетическая функция

Поскольку количество ЕКК и синтез их цитокинов растет в первом триместре беременности, предполагается их роль в регуляции роста плаценты.

У дефицитных по ЕКК беременных мышей отсутствовала метриальная железа, значительно снижен размер плаценты, наблюдается отек децидуальной оболочки, увеличена частота спонтанных репродуктивных потерь, развивается артериопатия с вовлечением крупных сосу-дов матки, снабжающих плаценту. /76/

* Цитотоксическая функция (утрачивается)

С развитием беременности децидуальные ЕКК постепенно теряют цитотоксическую активность. Эта утрата обусловлена локальной продукцией Pg Е2 децидуальными клетками и макрофагами плаценты /1/, а также отсутствием CD16 (т.е. FcR, ответственного за индукцию цитотоксичности /АТ-ЗКЦ/).

* ЕКК в патологии отводится роль основных эффекторов при развитии иммунного аборта. Бластоцисты или эмбриональные клетки внутренней клеточной массы устойчивы к цитолитическому действию ЕКК. /1/

__- CD80 (87)___________

Даже при наличии HLA I при перевесе активирующих сигналов возможен киллинг NK-клетками мишени.

-- Т-лимфоциты

* Th (Т-хелперы; CD4+)

Т-лимфоциты распознают антигены через TCR (Т-клеточный рецептор), состоящий из двух гетеродимерных пептидов альфа и бета (90%) или гамма и дельта.

— CD4- альфа-бета- Т-клетки (альфа бета+-)

подразделяются на субпопуляции Т-хелперов первого и второго типов – Тh1 и Th2.

Фетоплацентарная единица, секретируя Тh2-подобные цитокины, может переключать эфферентное звено иммунного ответа матери с цитотоксических Thl-медиируемых клеточных иммунных реакций на Тh2-иммунотрофические, которые усиливаются иммунокомпетентными клетками матери.

Децидуальная оболочка матки кумулирует большое количество

- лимфоцитов Th2 типа, продуцируемых ими цитокинов и медиаторов (ТФР-бета, ИЛ-4, ИЛ-10, Pg E2), блокирующих цитотоксические (Тh1-, ЦТЛ-зависимые) ответы;

- активированных гамма-дельта-ТСR-клеток, — синтезирующих ТФР-бета, подавляющего материнский антифетальный иммунный ответ.

* CD8 Т-лимфоциты с альфа-бета TCR (αβ-TCR) Аллореактивные ЦТЛ (цитотоксические Т-лимфоциты) встречаются редко и в небольшом количестве. Активность клеток не изменена.

Особенность цитотоксичности киллерных клеток в плаценте:

- низкая активность фагоцитов

- низкая естественная цитотоксичность ЕКК (вплоть до ее отсутствия)

- не измененная активность CD8 клеток

* CD8 Т-лимфоциты с гамма/дельта-TCR

Во время беременности в зоне материнско-фетоплацентар-ной границы наблюдается повышение уровня активированных гамма-дельта-Т-клеток. Данные клетки появляются в виде временно упорядоченных серий волн перед первым появлением альфа-бета-Т-клеток. /1/

Активность гамма-дельта-Т-клеток подавляется плацентарными интерферонами, децидуальными ТФР-бета-подобными молекулами, ГМ-КСФ. /1/

Особенности гамма-дельта-Т-лимфоцитов

-- Обладают склонностью располагаться на слизистых оболочках (в кишечном эпителии, матке, языке), но не в периферических лимфоидных органах. /77/

— Основная функция - поддержание гомеостаза в слизистых при иммунно-воспалительных провокациях. Играют важную роль в локальном иммунном контроле, заживлении ран и защите от малигнизации. Участвуют в распознавании и удалении некротических эпителиальных клеток.

-- Активируются не на специфический комплекс "HLAI+антиген", а реагируя на БТШ, фосфорилированные метаболиты и пр.

— Способны секретировать ИФ-гамма, тканево-специфические ростовые факторы. /1/

— Имеют более высокий уровень рецепторов для ФНО-альфа

— Обладают цитотоксическими свойствами

-- Выраженная способность к цитолизу (активированных клеток)

Моноциты/макрофаги

Макрофаги - основной тип клеток, присутствующий в маточ-но-плацентарном компартменте. Основные места локализации

- Децидуальная ткань

- Фиброзная ткань, непосредственно прилегающая к плаценте.

- Популяция фетальных макрофагов находится в экстраплацентарных мембранах между мезенхимальной стромой амниона и хориона, а также в мембранах желточного мешка.

Макрофагальные кластеры располагаются, как правило, вблизи от имплантационной части.

Функции

- Презентация антигенов (децидуальные макрофаги экспрессируют

HLA локуса D /II/)

- Фагоцитарная функция (в т.ч. участие в элиминации иммунных комплексов)

- Синтез и секреция цитокинов

Макрофаги продуцируют преимущественно цитокины, которые способствуют клеточному росту и повышают жизнеспособность трофобластов,препятствуя апоптозу. /1/

- Ремоделирование тканей маточно - плацентарной единицы (благодаря фагоцитарной и секреторной активности).

ТРОФОБЛАСТ

Защиту плода во многом обеспечивает трофобласт (трофобласт действует и как физический барьер).

Трофобласт примыкает к децидуальной ткани на значительной площади - до 15 м2 у 20-недельного плода человека. /49/ Трофобласт подразделен на

- наружный слой - синцитиотрофобласт,

- внутренний слой - цитотрофобласт, клетки которого выполняют камбиальную роль для всего трофобласта. Это слой цитотрофобласта называется слоем Ланхганса.

Трофобласт дифференцируется от проксимальных отдела клеток цитотрофобластов в двух направлениях:

- ворсинчатого (villous) фенотипа который приводит к слиянию клеток и формированию синцития, и - экстраворсинчатого (extravillous) фенотипа, который инвазирует. Маркеры данных клеток имеют фенотип эндотелиальных клеток. /78/

Соединительная ткань стромы ворсинки содержит огромное количество глюкозоаминогликанов, регулирующих диффузию веществ, клетки Кащенко-Гофбауэра - свободные макрофаги, эндоцитирующие белки матери.

Формирование синцития стимулируется фибронектином, коллагеном I, ГМ-КСФ, КСФ-1, дексаметазоном (dexamethasone), EGF, hCG и ингибируется ТФР-бета-1. /78/

Инвазия клеток цитотрофобласта стимулируется в первом триместре активином A, LIF, ИЛ-1-бета, но ингибируется ТФР-бета-1, ТФР-бета-3, глюкокортикоидами и гипоксией. /78/

Апоптоз цитотрофобластов индуцируют ФНО-альфа, ИФ-гамма. /78/

По мере развития трофобласт начинает выделять регуляторные ферменты, затем гормоны и эмбриональные белки. После формирования системы кровообращения плода обмен происходит через трофобласт. /49/

Материнско-трофобластический иммунологический баланс регулируется на уровне аллогенных взаимоотношений между материнскими клетками и внеэмбриональными тканями. С зоной контакта ворсин синцитиотрофобласта с материнскими клетками связаны важные процессы, способствующие выживанию плода (защите трофобласта) от действия иммунных и неиммунных факторов.

Поскольку трофобласты - это единственные клетки плода, находящиеся в непосредственном контакте с материнской тканью, они играют критическую роль в защите развивающегося эмбриона.

Механизмы защиты трофобласта от атаки материнских ИКК могут реализовываться на 2 уровнях: локальном и системном. /1/

Локальная защита трофобласта |

Системная защита трофобласта |

Децидуальные и пр. факторы с ограниченной сферой действия - Рg E2 -ТGF-бета-2-подобные молекулы - Цитокиновый каскад клеток — ИЛ-10 -Отсутствие экспрессии отцовских антигенов (низкая иммуногенность плаценты) -Действие белков беременности |

- Гормоны беременности -- Хорионический гонадотропин -- Плацентарный лактоген -- Эстрадиол -- Прогестерон - Ингибиторы пролиферации Т-лимфоцитов (продуцируют трофобласты) -- альфа-фетопротеин -- прогестерон --стероиды -- некоторые простагландины

|