- •Раздел 1 Обследование харургического больного 7

- •Раздел 3 Асептика и антисептика 26

- •Раздел 4 Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки 47

- •Раздел 5 кровотечение 77

- •Раздел 6 Переливание крови и кровезаменители 103

- •Раздел 7 Раздел VI раны 148

- •Раздел 8 Десмургия 162

- •Раздел 9 Ожоги, отморожения, єлектротравма 181

- •Раздел 10 Травмы 218

- •Раздел 11 Сепсис 240

- •Раздел 12 Опухоли 276

- •Раздел 1Обследование харургического больного

- •Сбор информации

- •Объективные методы обследования

- •Лабораторные исследования

- •Инструментальные исследования

- •Раздел 2

- •Раздел 3Асептика и антисептика

- •3.1Асептика

- •3.1.1Определение и основные принципы асептики

- •3.1.2Основные пути распространения инфекции

- •3.1.3Профилактика воздушно-капельной инфекции

- •Организация хирургических отделений и их планировка. Разделение потоков больных.

- •Особенности уборки хирургического отделения.

- •Гигиена и поведение больных. Пропускной режим.

- •Гигиена персонала и спецодежда, масочный режим

- •Бактерицидные лампы

- •Проветривание и вентиляция

- •Профилактика контактной инфекции

- •Обработка рук хирурга

- •Современные методы обработки рук.

- •Исторические методы обработки рук:

- •Хирургические перчатки

- •Обработка операционного поля

- •Стерилизация инструментария

- •Физические методы стерилизации

- •Химические (или «холодные») методы стерилизации

- •Порядок стерилизации инструментов

- •Стерилизация операционного белья и перевязочного материала

- •Контроль стерильности

- •Профилактика имплантационной инфекции

- •Стерилизация шовного материала

- •Стерилизация протезов, катетеров, деталей остеосинтеза

- •3.1.4Профилактика эндогенной инфекции

- •3.2 Антисептика

- •3.2.1Определение и основные принципы антисептики

- •Механическая антисептика

- •Физическая антисептика

- •Химическая антисептика

- •Антисептики и средства для дезинфекции

- •Галогены и галогенсодержащие соединения

- •Окислители

- •Кислоты и щелочи

- •Альдегиды

- •Соли тяжелых металлов и фенолы

- •Красители

- •Производные хиноксалина

- •3.2.2Биологическая антисептика

- •Антибиотики

- •Антибиотики

- •Вакцины и сыворотки

- •Раздел 4Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки

- •4.1Фуругкул

- •4.1.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.1.2Течение и клиническая картина

- •Стадия формирования и отторжения гнойно-некротического стержня.

- •4.1.3Лечение

- •4.1.4Осложнения

- •4.1.5Особенности фурункулов с локализацией на лице

- •4.2Карбункул

- •4.2.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.2.2Клиническая картина

- •4.2.32.3. Лечение

- •4.33. Гидраденит

- •4.3.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.3.2Течение и клиническая картина

- •4.3.3Лечение

- •4.4Абцесс

- •4.4.1Этиология и патогенез

- •4.4.2Клиническая картина

- •4.4.3Лечение

- •4.5Флегмона

- •4.5.1Этиология и патогенез

- •4.5.2Клиническая картина

- •5.3. Лечение

- •4.6Рожистое воспаление (Рожа)

- •4.6.1Этиология и патогенез

- •4.6.2Классификация рожистого воспаления

- •4.6.3Клиническая картина

- •4.6.4Осложнения

- •4.6.5Лечение

- •4.6.6Профилактика

- •4.7Эризипелоид (Свиная рожа)

- •4.7.1Этиология и патогенез

- •4.7.2Течение и клиническая картина

- •4.7.3Лечение и профилактика

- •4.8Гнойный мастит

- •4.8.1Этиология и патогенез.

- •4.8.2Клиника мастита

- •4.8.3Лечение и профилактика

- •4.9Газовая гангрена

- •4.9.1Этиология.

- •4.9.2Клиника.

- •4.9.3Лечение и профилактика

- •4.10Остеомиелит

- •4.11Гнойные процессы пальцев: панариции, пандактили

- •Раздел 5кровотечение

- •5.1Классификация кровотечений

- •5.2Изменения в организме при острой кровопотере

- •5.2.1Компенсаторно-приспособительные механизмы

- •5.2.2 Изменения в системе кровообращения

- •5.2.3Клиническая картина внутренних кровотечений

- •5.2.4Диагностика внутренних кровотечений

- •5.2.5Определение локализации источника кровотечения:

- •5.2.6Классификация и определение степени кровопотери

- •5.3Оценка степени кровопотери

- •5.4Факторы, определяющие объем кровопотери и исход кровотечения

- •5.5Гемостаз

- •5.5.1Система спонтанного гемостаза

- •5.5.2Процесс свертывания состоит из 3 фаз:

- •Способы временной остановки кровотечения

- •Общие правила наложения

- •Ошибки при наложении жгута:

- •Способы окончательной остановки кровотечения

- •Воздействие низкой температуры

- •Воздействие высокой температуры

- •Биологические методы

- •Раздел 6Переливание крови и кровезаменители

- •6.1Основные антигенные системы крови

- •6.1.1Клеточные антигены

- •6.1.2Эритроцитарные антигены

- •Антигенная система аво

- •Антигенная система резус-фактора.

- •Второстепенные антигенные системы

- •6.1.3Лейкоцитарные антигены

- •Система hla

- •Антигены полиморфно-ядерных лейкоцитов

- •Антигены лимфоцитов

- •6.1.4Тромбоцитарные антигены

- •6.1.5Плазменные антигены

- •6.2Группы крови

- •6.3Методика определения групп крови ав0

- •6.3.1Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.2Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам и стандартным эритроцитам (перекрестный способ).

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.3Определение групп крови моноклональными антителами Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •6.4Определение резус-фактора

- •6.4.1Способы определения резус-фактора

- •Экспресс-метод определения Rh-фактора стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева.

- •Лабораторные методы определения резус-фактора

- •6.5Механизм действия перелитой крови

- •6.5.1Заместительный эффект

- •6.5.2Гемодинамический эффект

- •6.5.3Иммунологический эффект

- •6.5.4Гемостатичеекий эффект

- •6.5.5Стимулирующий эффект

- •6.6Показания к переливанию крови

- •6.6.1Абсолютные показания:

- •6.6.2Относительные показания:

- •6.7Противопоказания к переливанию крови

- •6.8Способы переливания крови

- •Аутогемотрансфузия

- •Переливание донорской крови

- •6.9Техника переливания крови

- •6.10 Проба на индивидуальную совместимость

- •6.11Биологическая проба

- •6.12Осуществление переливания крови

- •6.13Документация

- •6.14Наблюдение за больным после гемотрансфузии

- •6.15Осложнения переливания крови

- •Осложнения механического характера

- •Осложнения реактивного характера

- •Гемотрансфузионные осложнения

- •Гемотрансфузионный шок

- •Осложнения при переливании крови, несовместимой по резус-фактору и другим системам антигенов эритроцитов

- •Синдром массивных гемотрансфузий

- •Цитратная интоксикация

- •Калиевая интоксикация

- •6.16Консервирование крови

- •6.17Компоненты и препараты крови Основные компоненты крови

- •6.18Препараты крови

- •Препараты комплексного действия

- •Корректоры системы гемостаза

- •Препараты иммунологического действия

- •6.19 Кровезамещающие растворы

- •Кровезаменители гемодинамического действия

- •Декстран

- •Полиглюкин

- •Реополиглюкин

- •Дезинтоксикационные растворы

- •Кровезаменители для парентерального питания

- •Кристаллоидные растворы.

- •Осмодиуретики.

- •Переносчики кислорода

- •Раздел 7 Раздел VI раны

- •7.1Определение

- •7.2Клинические признаки раны

- •7.3Разновидности ран и их особенности

- •7.3.1Классификация ран по области по локализации

- •7.3.2Классификация ран по отношению к полостям тела

- •7.3.3Классификация ран по происходению.

- •7.3.4Классификация ран по характеру повреждения тканей.

- •7.3.5Классификация ран по степени инфицированности

- •7.4Течение раневого процесса. Заживление ран.

- •7.4.1Фазы раневого процесса.

- •7.4.2Типы заживления ран.

- •7.5Лечение ран

- •7.5.1Неотложная помощь на догоспитальном этапе

- •7.5.2Лечение ран на госпитальном этапе

- •Лечение операционных (асептических) ран

- •Лечение инфицированных ран

- •Лечение гнойных ран

- •Раздел 8Десмургия

- •8.1Общие понятия

- •8.2Разновидности повязок

- •8.3Техника наложения повязок

- •8.3.1Безбинтовые повязки Клеевые повязки

- •Косыночные и пращевидные повязки

- •Лейкопластырные повязки

- •Повязки из эластичного бинта

- •8.3.2Бинтовые повязки

- •Правила бинтования

- •Типы бинтовых повязок.

- •Повязки на голову

- •Повязки на верхней конечности

- •Повязки на грудь, живот и промежность

- •Повязки на нижние конечности

- •Некоторые особые повязки

- •9.1.3Классификация ожогов.

- •9.1.4Диагностика ожогов. Формулирование диагноза

- •9.1.5Клиника ожогов

- •Головы, шеи, груди, верхних и нижних конечностей

- •9.1.6Ожоговая болезнь

- •Ожоговый шок

- •Острая ожоговая токсемия

- •Септикотоксемия

- •Реконвалесценция

- •9.1.7Лечение ожогов Неотложная помощь обожженным с термическими травмами

- •Лечение ожогов на госпитальном этапе

- •Общее лечение

- •9.1.8Особенности химических ожогов

- •9.1.9Особенности лучевых ожогов

- •9.2 Отморожения

- •9.2.1Определение

- •9.2.2Этиология и патогенез

- •9.2.3Классификация

- •9.2.48.2.4. Клиника и диагностика

- •I степень

- •II степень

- •III степень

- •IV степень

- •9.2.5Лечение

- •9.3Электротравма

- •Общие симптомы

- •Раздел 10Травмы

- •10.1Определения

- •10.2Классификация травм

- •10.3Последствия и осложнения травм

- •9.4. Особенности обследования и оказания помощи травмированным

- •10.3.1Закрытые травмы

- •Ушиб (contusio)

- •Растяжения и разрывы (distorsio et ruptura)

- •Сотрясение (contusio)

- •Синдром длительного сдавления (сдс, crash-синдром)

- •Вывихи (Luxatio)

- •Переломы (fracturae)

- •Раздел 11Сепсис

- •11.1Этиология сепсиса

- •11.1.1 Особенности современной этиологии сепсиса

- •11.2Патогенез сепсиса

- •Этапы развития системной воспалительной реакции (свр)

- •Основные патогенетические механизмы развития системного воспалительного ответа

- •Патогенез грамположительного и грамотрицательного сепсиса

- •11.3Клиника сепсиса

- •11.4Лечение сепсиса и септического шока

- •11.4.1Принципиальные положения интенсивной терапии

- •Гемодинамическая поддержка

- •Санация инфекционного очага (хирургическое лечение)

- •Антибактериальная терапия

- •Десенсибилизирующая (антимедиаторная) терапия

- •Метаболическая терапия

- •Методы экстракорпоральной детоксикации

- •Энтеросорбция

- •11.4.2Коррекция нарушений гемостаза, лечение синдрома двс

- •Нутритивная поддержка

- •Профилактика образования стресс-язв в жкт

- •Приложения

- •Раздел 12Опухоли

- •12.1Основные определения и морфологическая классификация

- •12.2Причины возникновения и развития опухолей

- •12.3Общая характеристика опухолей

- •12.4Клиника и диагностика опухолей

- •12.5Клинические классификации опухолей Классификация злокачественных опухолей тnм

- •Клиническая классификация злокачественных опухолей

- •Классификация доброкачественных опухолей

- •12.6Принципы лечения опухолей.

- •Приложения тестовые задания для самоконтроля

- •36. На санпропускник ожогового центра доставлена женщина 40 лет с термическими ожогами правой кисти 1-2 степени площадью 2%. Тактика врача-комбустиолога:

9.1.3Классификация ожогов.

Характер повреждения, его тяжесть, способы лечения и исход зависят от многих факторов. В связи с этим существует несколько классификаций ожогов.

А. По этиологии:

• термические;

• химические;

• электрические;

• лучевые.

Б. По обстоятельствам получения ожога:

• производственные;

• бытовые;

• военного времени.

В. По локализации:

• конечностей;

• туловища;

• лица;

• волосистой части головы;

• верхних дыхательных путей;

• промежности.

Д. По степени (глубине) поражения

Глубина поражения тканей (степень ожога) имеет наибольшее значение в развитии патологического процесса и прогнозе.

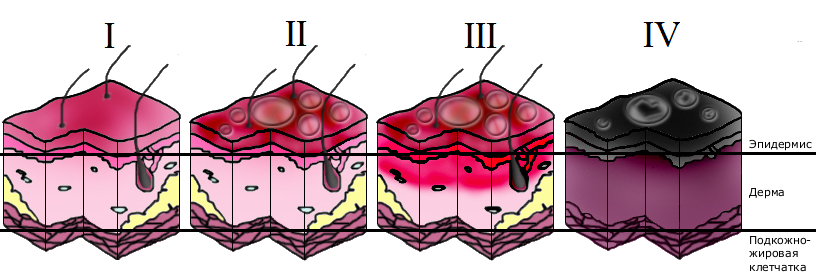

В Украине, как и на всем постсоветском пространстве, наибольшее распространение получила принятая в 1961 г. на XXVII Всесоюзном съезде хирургов классификация ожогов, включающая четыре степени поражения. Согласно данной Классификации выделяют ожоги 4 степеней (рис 8.1):

I степень - поражение на уровне эпидермиса, проявляющееся

гиперемией и отёком кожи.

II степень - повреждение всего эпителия с образованием пузырей, заполненных прозрачной жидкостью.

III степень - некроз кожи. Выделяют Ша и III б степени:

Ша степень - некроз эпителия и поверхностных слоев дермы;

Шб степень - некроз всех слоев дермы вместе с волосяными луковицами, потовыми и сальными железами с переходом на подкожную клетчатку.

IV степень - некроз всей кожи и подлежащих тканей (подкожной клетчатки, фасции, мышц, костей).

Ожоги I, II и Ша степеней относят к поверхностным, а Ш6 и IV - к глубоким. Такое разделение носит принципиальный характер. При всех поверхностных ожогах возможно самостоятельное закрытие дефекта, так как сохранены источники эпителизации (камбиальный слой эпителия, выводные протоки сальных и потовых желёз, волосяные фолликулы). При глубоких ожогах все возможные источники роста эпителия погибают, самостоятельное закрытие дефекта невозможно.

Рисунок 8.62 Глубина повреждения при разных степенях (I-IV) ожога

В западных странах больше распространена классификация, включающая пять степеней и отличающаяся лишь тем, что уровень, соответствующий Шб степени, назван IV, а соответствующий IV степени - V.

9.1.4Диагностика ожогов. Формулирование диагноза

В оценке тяжести повреждения и выборе плана лечения ведущее место занимает определение степени (глубины) ожога, а также его площади, обычно выражаемой в процентах обшей поверхности тела. Значение имеет именно относительная (по отношению к общей поверхности кожи) величина зоны повреждения.

Площадь поверхности кожи человека колеблется от 15 000 до 21 000 см2.

Создано множество схем и расчётов, позволяющих арифметически или графически представить себе общую площадь ожогов и площадь более глубоких из них. Точно определить площадь поражения достаточно трудно из-за индивидуальных особенностей человека - роста, массы, длины конечностей и др.

Рисунок 8.63 Правило девяток

При определении площади трудно учитывать естественные складки кожи, затрудняет определение площади поражения отсутствие резких границ, отделяющих одну область от другой, на результат измерения влияет и способность кожи к растяжению. Трудно измерить площадь ожогов ещё и потому, что контуры их всегда неровные, иногда ожоги как бы рассыпаны по поверхности тела.

Определение площади. На протяжении многих лет в процессе изучения ожогов и разработки способов их лечения создано множество методов, в них отражено стремление как можно точнее определить площадь ожогов. Наиболее простым и в тоже время достаточно надежным является метод Уоллеса, более известный, как правило «девяток». В соответствии с ним площадь поверхности всех основных частей тела составляет числа, кратные девяти, кроме промежности, которая составляет 1% (рис.8.2). Однако это касается только взрослых, у детей пропорции иные.

Правило ладони. В соответствии с данным методом площадь ожога сравнивается с площадью ладони пострадавшего, равной 1% всей поверхности тела. Обычно для определения площади поверхности ожога пользуются одновременно «правилом девяток» и «правилом ладони». Метод удобен для определения площади ожогов у детей разных возрастных групп, он также ценен в случае рассеянных по туловищу ожогов.

Метод Постникова. Б.Н. Постников в 1949 г. предложил накладывать на обожжённую поверхность стерильную марлю или целлофан и на них наносить контуры ожога. После этого вырезанные листы накладывают на сетку, состоящую из квадратов с известной площадью (миллиметровую бумагу), и высчитывают абсолютную площадь повреждения. Затем по отношению к обшей площади поверхности тела определяют площадь поражения в процентах.

Хотя метод и является достаточно точным, в наши дни он не используется, так как усилия и время, затрачиваемые на вычисление абсолютной площади зоны повреждения, не оправдывают полученных результатов

Определение степени (глубины) ожога. Диагностику основывают на данных анамнеза, осмотра ожоговой раны, использовании некоторых диагностических проб для уточнения степени повреждения кровообращения и нарушения чувствительности.

Таблица 8.9 Относительное выражение площади ожога к обшей площади поверхности тела по Б.Н. Постникову

Площадь ожога см2 |

Площадь по отношению к поверхности тела |

Площадь ожога см2 |

Площадь по отношению к поверхности тела

|

1 |

0,006 |

3000 |

18,750 |

5 |

0,031 |

4000 |

25,000 |

10 |

0,062 |

6000 |

37,500 |

50 |

0,312 |

8000 |

50,000 |

100 |

0,625 |

10000 |

62,500 |

500 |

3,125 |

12000 |

75,000 |

1000 |

6,250 |

14000 |

87,500 |

2000 |

12,500 |

16000 |

100,000 |

Данные анамнеза с уточнением природы термического агента, времени и обстоятельств его воздействия помогают предположить, какой ожог развивается - поверхностный или глубокий.

При осмотре зоны повреждения обращают внимание на наличие гиперемии, пузырей, струпа, очагов некроза. Соответственно обнаруженным изменениям предварительно можно определить глубину повреждения кожи и степень ожога.

При дифференциальной диагностике степеней ожога, особенно для отличия Ша и Шб степеней, используют методы определения характера нарушения кровообращения и чувствительности, применяют специальные красители и ферментные препараты.

Наиболее простым и надежным методом определения глубины ожога является метод болевой чувствительности («метод укола», «волосковая проба»). Болевая чувствительность при ожоге Ша степени резко снижена, а при ожогах Шб и IV степеней отсутствует. При определении чувствительности нужно учитывать состояние больного (возбуждение или заторможенность, введение наркотических препаратов и пр.). Сохранность болевой чувствительности можно определить, производя уколы иглой или обрабатывая раневую поверхность 96° спиртом. Ещё один способ -выдергивание волосков: если при этом пациент ощущает боль и волосы выдергиваются с трудом - поражение поверхностное; при глубоком ожоге волосы удаляются легко и безболезненно. Для правильной интерпретации указанных проб начинать исследование нужно со здоровых участков кожи и поверхностных ожогов.

Для оценки глубины ожога необходимо также оценить состояние кровообращения в его зоне. Наиболее практичным является метод надавливания. При применении данного метода в зависимости от степени нарушения кровообращения выделяют три зоны поражения:

• Зона гиперемии. Характерна для поверхностных ожогов. При надавливании на гиперемированную кожу она бледнеет.

• Зона стаза. При надавливании окраска не меняется, что связано с выраженным венозным стазом, отчётливо развивающимся к концу первых суток (проба информативна по истечении этого срока).

• Зона полного отсутствия кровообращения. Выявляют при глубоких ожогах в зоне сухого или влажного некроза.

В первой зоне изменения обратимы, во второй зоне могут быть обратимы, но могут привести и к формированию некроза, третья зона - зона погибших тканей. Таким образом, некротические процессы возможны во второй и третьей зонах нарушения кровообращения (возможная зона некроза).

Существуют и другие методы оценки состояния кровообращения, которые, однако, не находят широкого применения в практической медицине. К таковым можно отнести: метод тетрациклиновой флюоресценции, метод термометрии, ферментный метод, а также применение окрашивания пораженных кожных покровов по ван Гизону.

Определение прогноза. Обширные глубокие термические ожоги представляют значительную угрозу жизни пациента. Для взрослых людей среднего возраста критическим состоянием считается тотальный ожог I степени и ожоги II и Ша степени более 30% поверхности тела (хотя в настоящее время удаётся спасти жизнь и больных с ожогами до 60% поверхности тела). Опасны для жизни ожоги Шб и IV степени, занимающие более 10-15% кожных покровов, а также ожоги лица, верхних дыхательных путей и промежности.

Наиболее простыми ориентировочными методами определения прогноза при ожогах служат правило «сотни» и индекс Франка.

Индекс Франка получают при сложении площади поверхностных ожогов с утроенной площадью глубоких. Результат интерпретируют в зависимости от полученной суммы:

до 30 - прогноз благоприятный;

31-60 - прогноз относительно благоприятный;

61-90 - прогноз сомнительный;

91 и более - прогноз неблагоприятный.

Правило «сотни». Складывают возраст больного и относительную величину ожоговой поверхности (в процентах общей поверхности тела). Результат интерпретируют в зависимости от полученной суммы:

меньше 60 - прогноз благоприятный;

61-80 - прогноз относительно благоприятный;

81 -100 - прогноз сомнительный;

свыше 100 - прогноз неблагоприятный.

Включение в формулу определения прогноза вместе с площадью поражения возраста больного свидетельствует о большом значении компенсаторно-приспособительных, иммунных и репаративных возможностей в течении патологического процесса. Правило применимо только для взрослых.

Диагноз. При формулировании диагноза пользуются формулой Джанелидзе, отображающая полную картину тяжести термической травмы.

Данная формула отражает три основных фактора тяжести ожога:

степень (глубину) ожога;

площадь поражения (в %);

локализацию ожога.

Кроме того, при составлении формулой указывают и характер повреждающего термического агента (пламя, кипяток и др.)

Формула выглядит следующим образом: ожог характеризуют дробью, в числителе которой площадь поражения (в скобках - площадь глубоких ожогов), а в знаменателе - степень ожога. Перед дробью указывают этиологический фактор (термический, химический или лучевой ожог), а после неё - основные зоны поражения (голова, шея, туловище и др.).

Например, при термическом ожоге пламенем головы, шеи и груди II-IIIа степени с общей площадью ожога 20% (из них 10% - глубокий ожог) диагноз с помощью формулы Джанелидзе может быть записан так:

Термический ожог кипятком 20%(10%) головы, шеи и груди ІІ-IIIа ст.