- •Раздел 1 Обследование харургического больного 7

- •Раздел 3 Асептика и антисептика 26

- •Раздел 4 Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки 47

- •Раздел 5 кровотечение 77

- •Раздел 6 Переливание крови и кровезаменители 103

- •Раздел 7 Раздел VI раны 148

- •Раздел 8 Десмургия 162

- •Раздел 9 Ожоги, отморожения, єлектротравма 181

- •Раздел 10 Травмы 218

- •Раздел 11 Сепсис 240

- •Раздел 12 Опухоли 276

- •Раздел 1Обследование харургического больного

- •Сбор информации

- •Объективные методы обследования

- •Лабораторные исследования

- •Инструментальные исследования

- •Раздел 2

- •Раздел 3Асептика и антисептика

- •3.1Асептика

- •3.1.1Определение и основные принципы асептики

- •3.1.2Основные пути распространения инфекции

- •3.1.3Профилактика воздушно-капельной инфекции

- •Организация хирургических отделений и их планировка. Разделение потоков больных.

- •Особенности уборки хирургического отделения.

- •Гигиена и поведение больных. Пропускной режим.

- •Гигиена персонала и спецодежда, масочный режим

- •Бактерицидные лампы

- •Проветривание и вентиляция

- •Профилактика контактной инфекции

- •Обработка рук хирурга

- •Современные методы обработки рук.

- •Исторические методы обработки рук:

- •Хирургические перчатки

- •Обработка операционного поля

- •Стерилизация инструментария

- •Физические методы стерилизации

- •Химические (или «холодные») методы стерилизации

- •Порядок стерилизации инструментов

- •Стерилизация операционного белья и перевязочного материала

- •Контроль стерильности

- •Профилактика имплантационной инфекции

- •Стерилизация шовного материала

- •Стерилизация протезов, катетеров, деталей остеосинтеза

- •3.1.4Профилактика эндогенной инфекции

- •3.2 Антисептика

- •3.2.1Определение и основные принципы антисептики

- •Механическая антисептика

- •Физическая антисептика

- •Химическая антисептика

- •Антисептики и средства для дезинфекции

- •Галогены и галогенсодержащие соединения

- •Окислители

- •Кислоты и щелочи

- •Альдегиды

- •Соли тяжелых металлов и фенолы

- •Красители

- •Производные хиноксалина

- •3.2.2Биологическая антисептика

- •Антибиотики

- •Антибиотики

- •Вакцины и сыворотки

- •Раздел 4Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки

- •4.1Фуругкул

- •4.1.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.1.2Течение и клиническая картина

- •Стадия формирования и отторжения гнойно-некротического стержня.

- •4.1.3Лечение

- •4.1.4Осложнения

- •4.1.5Особенности фурункулов с локализацией на лице

- •4.2Карбункул

- •4.2.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.2.2Клиническая картина

- •4.2.32.3. Лечение

- •4.33. Гидраденит

- •4.3.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.3.2Течение и клиническая картина

- •4.3.3Лечение

- •4.4Абцесс

- •4.4.1Этиология и патогенез

- •4.4.2Клиническая картина

- •4.4.3Лечение

- •4.5Флегмона

- •4.5.1Этиология и патогенез

- •4.5.2Клиническая картина

- •5.3. Лечение

- •4.6Рожистое воспаление (Рожа)

- •4.6.1Этиология и патогенез

- •4.6.2Классификация рожистого воспаления

- •4.6.3Клиническая картина

- •4.6.4Осложнения

- •4.6.5Лечение

- •4.6.6Профилактика

- •4.7Эризипелоид (Свиная рожа)

- •4.7.1Этиология и патогенез

- •4.7.2Течение и клиническая картина

- •4.7.3Лечение и профилактика

- •4.8Гнойный мастит

- •4.8.1Этиология и патогенез.

- •4.8.2Клиника мастита

- •4.8.3Лечение и профилактика

- •4.9Газовая гангрена

- •4.9.1Этиология.

- •4.9.2Клиника.

- •4.9.3Лечение и профилактика

- •4.10Остеомиелит

- •4.11Гнойные процессы пальцев: панариции, пандактили

- •Раздел 5кровотечение

- •5.1Классификация кровотечений

- •5.2Изменения в организме при острой кровопотере

- •5.2.1Компенсаторно-приспособительные механизмы

- •5.2.2 Изменения в системе кровообращения

- •5.2.3Клиническая картина внутренних кровотечений

- •5.2.4Диагностика внутренних кровотечений

- •5.2.5Определение локализации источника кровотечения:

- •5.2.6Классификация и определение степени кровопотери

- •5.3Оценка степени кровопотери

- •5.4Факторы, определяющие объем кровопотери и исход кровотечения

- •5.5Гемостаз

- •5.5.1Система спонтанного гемостаза

- •5.5.2Процесс свертывания состоит из 3 фаз:

- •Способы временной остановки кровотечения

- •Общие правила наложения

- •Ошибки при наложении жгута:

- •Способы окончательной остановки кровотечения

- •Воздействие низкой температуры

- •Воздействие высокой температуры

- •Биологические методы

- •Раздел 6Переливание крови и кровезаменители

- •6.1Основные антигенные системы крови

- •6.1.1Клеточные антигены

- •6.1.2Эритроцитарные антигены

- •Антигенная система аво

- •Антигенная система резус-фактора.

- •Второстепенные антигенные системы

- •6.1.3Лейкоцитарные антигены

- •Система hla

- •Антигены полиморфно-ядерных лейкоцитов

- •Антигены лимфоцитов

- •6.1.4Тромбоцитарные антигены

- •6.1.5Плазменные антигены

- •6.2Группы крови

- •6.3Методика определения групп крови ав0

- •6.3.1Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.2Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам и стандартным эритроцитам (перекрестный способ).

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.3Определение групп крови моноклональными антителами Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •6.4Определение резус-фактора

- •6.4.1Способы определения резус-фактора

- •Экспресс-метод определения Rh-фактора стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева.

- •Лабораторные методы определения резус-фактора

- •6.5Механизм действия перелитой крови

- •6.5.1Заместительный эффект

- •6.5.2Гемодинамический эффект

- •6.5.3Иммунологический эффект

- •6.5.4Гемостатичеекий эффект

- •6.5.5Стимулирующий эффект

- •6.6Показания к переливанию крови

- •6.6.1Абсолютные показания:

- •6.6.2Относительные показания:

- •6.7Противопоказания к переливанию крови

- •6.8Способы переливания крови

- •Аутогемотрансфузия

- •Переливание донорской крови

- •6.9Техника переливания крови

- •6.10 Проба на индивидуальную совместимость

- •6.11Биологическая проба

- •6.12Осуществление переливания крови

- •6.13Документация

- •6.14Наблюдение за больным после гемотрансфузии

- •6.15Осложнения переливания крови

- •Осложнения механического характера

- •Осложнения реактивного характера

- •Гемотрансфузионные осложнения

- •Гемотрансфузионный шок

- •Осложнения при переливании крови, несовместимой по резус-фактору и другим системам антигенов эритроцитов

- •Синдром массивных гемотрансфузий

- •Цитратная интоксикация

- •Калиевая интоксикация

- •6.16Консервирование крови

- •6.17Компоненты и препараты крови Основные компоненты крови

- •6.18Препараты крови

- •Препараты комплексного действия

- •Корректоры системы гемостаза

- •Препараты иммунологического действия

- •6.19 Кровезамещающие растворы

- •Кровезаменители гемодинамического действия

- •Декстран

- •Полиглюкин

- •Реополиглюкин

- •Дезинтоксикационные растворы

- •Кровезаменители для парентерального питания

- •Кристаллоидные растворы.

- •Осмодиуретики.

- •Переносчики кислорода

- •Раздел 7 Раздел VI раны

- •7.1Определение

- •7.2Клинические признаки раны

- •7.3Разновидности ран и их особенности

- •7.3.1Классификация ран по области по локализации

- •7.3.2Классификация ран по отношению к полостям тела

- •7.3.3Классификация ран по происходению.

- •7.3.4Классификация ран по характеру повреждения тканей.

- •7.3.5Классификация ран по степени инфицированности

- •7.4Течение раневого процесса. Заживление ран.

- •7.4.1Фазы раневого процесса.

- •7.4.2Типы заживления ран.

- •7.5Лечение ран

- •7.5.1Неотложная помощь на догоспитальном этапе

- •7.5.2Лечение ран на госпитальном этапе

- •Лечение операционных (асептических) ран

- •Лечение инфицированных ран

- •Лечение гнойных ран

- •Раздел 8Десмургия

- •8.1Общие понятия

- •8.2Разновидности повязок

- •8.3Техника наложения повязок

- •8.3.1Безбинтовые повязки Клеевые повязки

- •Косыночные и пращевидные повязки

- •Лейкопластырные повязки

- •Повязки из эластичного бинта

- •8.3.2Бинтовые повязки

- •Правила бинтования

- •Типы бинтовых повязок.

- •Повязки на голову

- •Повязки на верхней конечности

- •Повязки на грудь, живот и промежность

- •Повязки на нижние конечности

- •Некоторые особые повязки

- •9.1.3Классификация ожогов.

- •9.1.4Диагностика ожогов. Формулирование диагноза

- •9.1.5Клиника ожогов

- •Головы, шеи, груди, верхних и нижних конечностей

- •9.1.6Ожоговая болезнь

- •Ожоговый шок

- •Острая ожоговая токсемия

- •Септикотоксемия

- •Реконвалесценция

- •9.1.7Лечение ожогов Неотложная помощь обожженным с термическими травмами

- •Лечение ожогов на госпитальном этапе

- •Общее лечение

- •9.1.8Особенности химических ожогов

- •9.1.9Особенности лучевых ожогов

- •9.2 Отморожения

- •9.2.1Определение

- •9.2.2Этиология и патогенез

- •9.2.3Классификация

- •9.2.48.2.4. Клиника и диагностика

- •I степень

- •II степень

- •III степень

- •IV степень

- •9.2.5Лечение

- •9.3Электротравма

- •Общие симптомы

- •Раздел 10Травмы

- •10.1Определения

- •10.2Классификация травм

- •10.3Последствия и осложнения травм

- •9.4. Особенности обследования и оказания помощи травмированным

- •10.3.1Закрытые травмы

- •Ушиб (contusio)

- •Растяжения и разрывы (distorsio et ruptura)

- •Сотрясение (contusio)

- •Синдром длительного сдавления (сдс, crash-синдром)

- •Вывихи (Luxatio)

- •Переломы (fracturae)

- •Раздел 11Сепсис

- •11.1Этиология сепсиса

- •11.1.1 Особенности современной этиологии сепсиса

- •11.2Патогенез сепсиса

- •Этапы развития системной воспалительной реакции (свр)

- •Основные патогенетические механизмы развития системного воспалительного ответа

- •Патогенез грамположительного и грамотрицательного сепсиса

- •11.3Клиника сепсиса

- •11.4Лечение сепсиса и септического шока

- •11.4.1Принципиальные положения интенсивной терапии

- •Гемодинамическая поддержка

- •Санация инфекционного очага (хирургическое лечение)

- •Антибактериальная терапия

- •Десенсибилизирующая (антимедиаторная) терапия

- •Метаболическая терапия

- •Методы экстракорпоральной детоксикации

- •Энтеросорбция

- •11.4.2Коррекция нарушений гемостаза, лечение синдрома двс

- •Нутритивная поддержка

- •Профилактика образования стресс-язв в жкт

- •Приложения

- •Раздел 12Опухоли

- •12.1Основные определения и морфологическая классификация

- •12.2Причины возникновения и развития опухолей

- •12.3Общая характеристика опухолей

- •12.4Клиника и диагностика опухолей

- •12.5Клинические классификации опухолей Классификация злокачественных опухолей тnм

- •Клиническая классификация злокачественных опухолей

- •Классификация доброкачественных опухолей

- •12.6Принципы лечения опухолей.

- •Приложения тестовые задания для самоконтроля

- •36. На санпропускник ожогового центра доставлена женщина 40 лет с термическими ожогами правой кисти 1-2 степени площадью 2%. Тактика врача-комбустиолога:

Раздел 7 Раздел VI раны

7.1Определение

Раной называют всякое нарушение целости покровов тела, т. е. кожи и слизистой оболочки, возникшее под влиянием внешних факторов. Возникновение раны сопровождается появлением характерных признаков.

7.2Клинические признаки раны

Основными признаками раны являются:

Боль

Кровотечение

Зияние

Выраженность данных признаков зависит от следующих факторов:

Размеры раны

Локализация раны, отношение местоположения раны к линиям Лангера

Наличие поврежденных сосудов, нервных стволов и сплетений

Характер ранящего орудия

На интенсивность кровотечения, кроме того, влияет преморбидный фон: состояние гемодинамики, свертывающей системы крови

7.3Разновидности ран и их особенности

Раны различают:

По локализации

По отношению к полостям тела

По характеру повреждения тканей

По происхождению

По степени инфицированности

7.3.1Классификация ран по области по локализации

По локализации различают раны головы, шеи, туловища (груди, спины, живота, промежности), верхних и нижних конечностей.

7.3.2Классификация ран по отношению к полостям тела

По отношению к полостям тела различают раны проникающие и непроникающие.

Непроникающей называется рана, не сопровождаемая нарушением целостности полостей тела человека.

Проникающей называется рана, при которой нарушена целостность какой-либо полости (плевра, брюшина, черепная коробка) и имеется сообщение данной полости с внешней средой.

Признаками проникающей раны являются:

Нарушение целостности оболочки соответствующей полости (брюшины, плевры и т.п.)

Появление содержимого поврежденной полости или ее органов в просвете раны.

При проникающих ранениях с повреждением внутренних органов общее состояние больных тяжелое (шок).

7.3.3Классификация ран по происходению.

Согласно данному критерию раны подразделяют на операционные раны (нанесенные в асептических условиях с лечебной целью хирургами) и случайные ранения. Среди случайных выделяют:

Бытовые

производственные

криминальные

уличные

дорожно-транспортные

спортивные и другие

7.3.4Классификация ран по характеру повреждения тканей.

Данная классификация наиболее объемная. В зависимости от характера повреждения тканей и вида ранящего орудия различают:

Резаные раны

Колотые и колото-резаные раны

Ушибленные раны и размозженные раны

Огнестрельные раны

Рваные раны

Рубленые раны

Укушенная рана

Резаные раны. Резаная рана - это рана, нанесенная острым режущим предметом (ножом, стеклом, бритвой и т.п.). Такая рана может иметь как линейный, так и лоскутный вид и сопровождаться потерей участка тканей (скальпированная рана). Несмотря на разнообразие внешнего вида и положения, резаные раны имеют много общих свойств. Вследствие эластичности кожи края раны расходятся, возникает зияние раны, причем более глубокие части раны легко доступны осмотру и обычно нетрудно выяснить, с повреждением каких тканей и органов мы имеем дело. В зависимости от места и направления резаной раны, зияние ее краев различно; так, меньше всего расходятся раны, которые нанесены по ходу кожных складок, например, поперечные разрезы на шее и брюшной стенке. На этом свойстве ран основано применение хирургами при операциях так называемых нормальных разрезов, т. е. разрезов, идущих по складкам кожи (параллельно линиям Лангера). Благодаря хорошему соприкосновению краев такие раны дают по заживлении малозаметные рубцы. Если рана нанесена перпендикулярно линиям Лангера, такие раны будут широко зиять, а после заживления оставлять заметные и даже грубые рубцы. В хирургии параллельные разрезы хирурги выполняют при вскрытии гнойников, при этом обеспечивается хороший дренаж раны.

Линейная форма раны имеет благоприятное значение для заживления в случаях инфицирования. Еще большее значение для благоприятного течения резаной раны имеют свойства краев рассеченных тканей. У раны, нанесенной острым режущим предметом, края рассеченных тканей бывают мало повреждены, ткани мало теряют жизнеспособность и способность реагировать на инфекцию. Эти свойства резаных ран очень благоприятны для заживления и чаще всего такие раны заживают первичным натяжением.

Боль при резаной ране (конечно, в случае отсутствия ранения крупных нервных стволов) несравненно меньше, чем при других видах ранений, ввиду незначительного повреждения нервных окончаний; кроме того, она вскоре после ранения ослабевает. Кровотечение, особенно при ранении крупных сосудов, может быть значительным. Выраженность зияния, как было уже сказано, зависит от отношения нанесенной раны к линиям Лангера.

Колотые и колото-резаные раны. К колотым ранам относятся повреждения ножом либо штыком (колото-резаная рана), гвоздем, шилом, стилетом и пр.

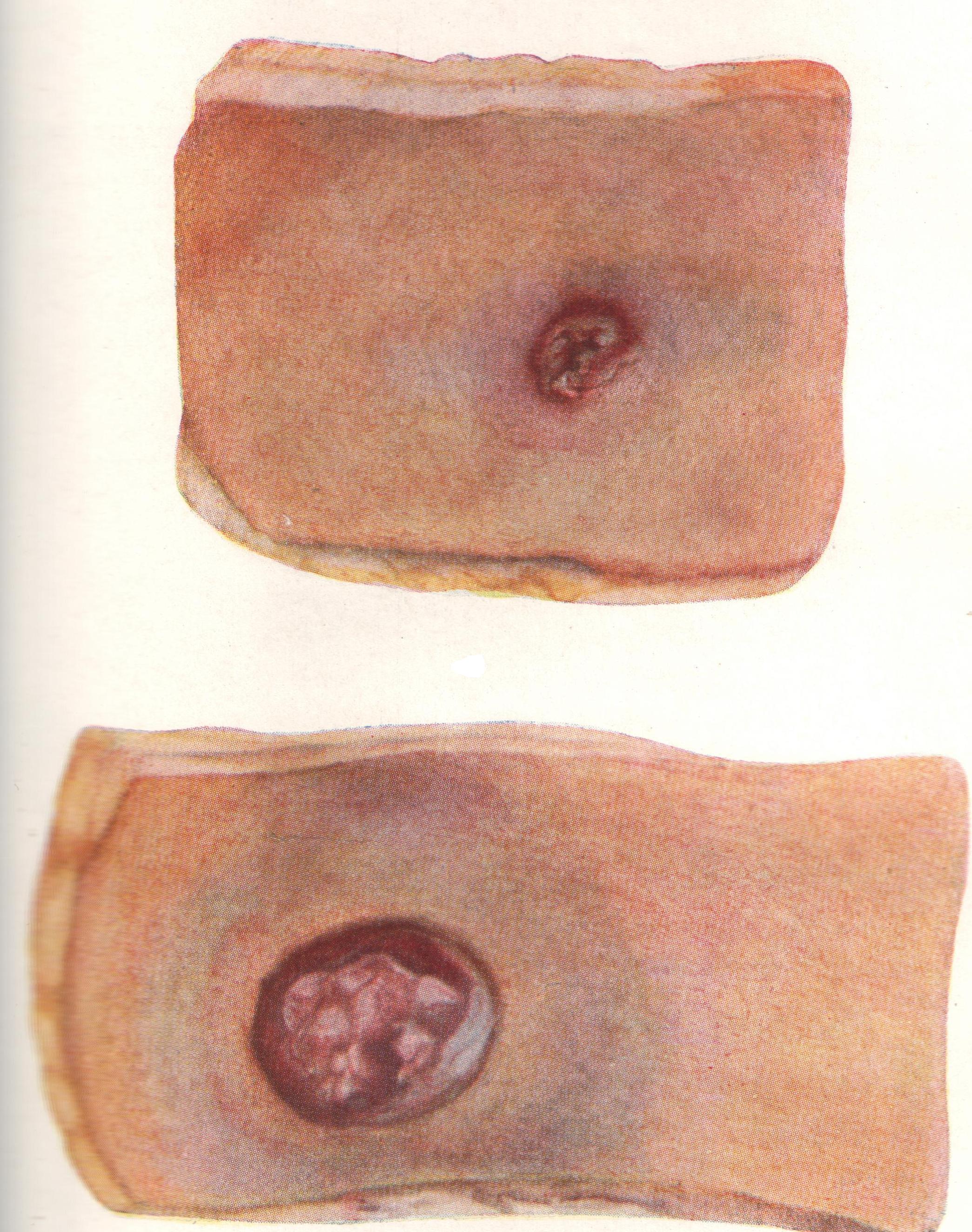

Рисунок

6.26

Колото-резаная рана передней брюшной

стенки.

Рисунок

6.26

Колото-резаная рана передней брюшной

стенки.

Колотая рана, наносимая острым колющим орудием, характеризуется глубоким каналом и нередко значительными повреждениями внутренних органов при незначительном наружном отверстии; поэтому по внешнему виду раны трудно судить об ее глубине и тяжести. При глубоком канале раны нередко имеются повреждения крупных сосудов, причем наружного кровотечения может и не быть, а у больного может наступить значительное кровоизлияние в ткани или, что еще опаснее, в полости (грудную, брюшную). Такое кровотечение может быть не замечено при первичном осмотре.

Важной особенностью колотых ран также является тот факт, что при попадании инфекции в такую рану, вследствие наличия кровоизлияний в ткани и извилистого и узкого канала ранения, затрудняющего выделение раневого отделяемого, возникает гнойный процесс с возможным развитием осложнений: флегмоны или абсцесса.

В большинстве случаев при колотых ранах, особенно проникающих, сопровождаемых повреждениями внутренних органов, нервов, сухожилий, крупных сосудов, необходимо серьезное оперативное вмешательство в первые часы после ранения. О наличии таких повреждений мы узнаем по кровотечению (ранение сосуда), по расстройствам чувствительности, параличу целой группы мышц и отсутствию в них движений (ранения нерва), по невозможности выполнения какого-либо определенного движения, например, сгибания и разгибания пальца (ранение сухожилия). При колотом ранении внутренних органов признаками будут выхождение в рану содержимого полых органов, травматический шок, и т.п. Однако при ранениях внутренних органов явные признаки повреждения нередко появляются поздно. Поэтому при ранении внутренних органов необходимо срочно выполнить соответствующие диагностические мероприятия (рентген, УЗИ, лапароцентез, диагностическая пункция и др.).

Ушибленные и размозженные раны. К этой группе относятся раны, нанесенные каким-либо тупым орудием (палка, труба, часть тела человека, любые твердые предметы, поверхность при падении). Основное свойство ушибленных ран - это значительное количество нежизнеспособных, ушибленных и размозженных тканей по краям раны, не дающих нормальной реакции на попадание инфекции и являющихся питательным материалом для развития последней. Такие раны очень склонны к инфицированию, причем гнойный процесс нередко продолжается длительно и рана заживает лишь после омертвения ее краев и отторжения мертвых тканей. Поэтому ушибленные раны редко заживают первичным натяжением, а при хирургическом их лечении обильно иссекают края раны и по возможности удаляют все пострадавшие ткани из глубины раны.

Отличительным свойством ушибленных и размозженных ран является сравнительно небольшое кровотечение при повреждении даже значительных сосудов. Такие раны, как отрыв обоих бедер под колесами трамвая или поезда, дали бы смертельное кровотечение, если бы раны были резаные, но под воздействием тупого орудия (в данном случае колес) происходит размозжение сосуда на значительном протяжении. Внутренняя оболочка сосуда (интима), разорванная на еще большем протяжении, в виде лохмотьев свисает в просвет сосуда, что способствует быстрому свертыванию крови и образованию тромбов. Болевые ощущения при ушибленных и особенно, размозженных, ранах бывают очень интенсивными и продолжительными, так как нервные окончания бывают повреждены на значительном протяжении.

Рваные раны. Подобно ушибленным, рваные раны образуются при воздействии тупого или острого предмета, но направленного под острым углом к поверхности тела. При рваных ранах возникает значительная отслойка, а иногда скальпирование мягких тканей на большом протяжении. При этом отслоённый участок кожи может лишиться питания и некротизироваться. Болевые ощущения при рваных ранах обычно очень значительны и продолжительны, степень выраженности кровотечения зависит от калибра и вида поврежденных сосудов.

Иногда рваные раны могут возникать вследствие прободения мягких тканей изнутри острыми концами сломанных костей. Такая ситуация нередко бывает при дефектах оказания первой медицинской помощи (отказ от иммобилизации конечностей при их переломах либо грубые манипуляции при проведении транспортной иммобилизации).

Рубленые раны. Рубленые раны наносятся массивным острым предметом (топор, лопата, тяпка, сабля), поэтому занимают промежуточное положение между резаными и ушибленными, сочетая в себе их особенности в той или и иной степени. При рубленых ранах часто повреждаются внутренние органы и кости. Зона повреждения тканей существенная, часто развиваются массивные некрозы. Болевой синдром значительный, кровотечение умеренное или средней силы, но выражены кровоизлияния в толщу тканей или полости (при проникающем ранении).

Укушенные раны. Происходят в результате

укусов человека и животных.

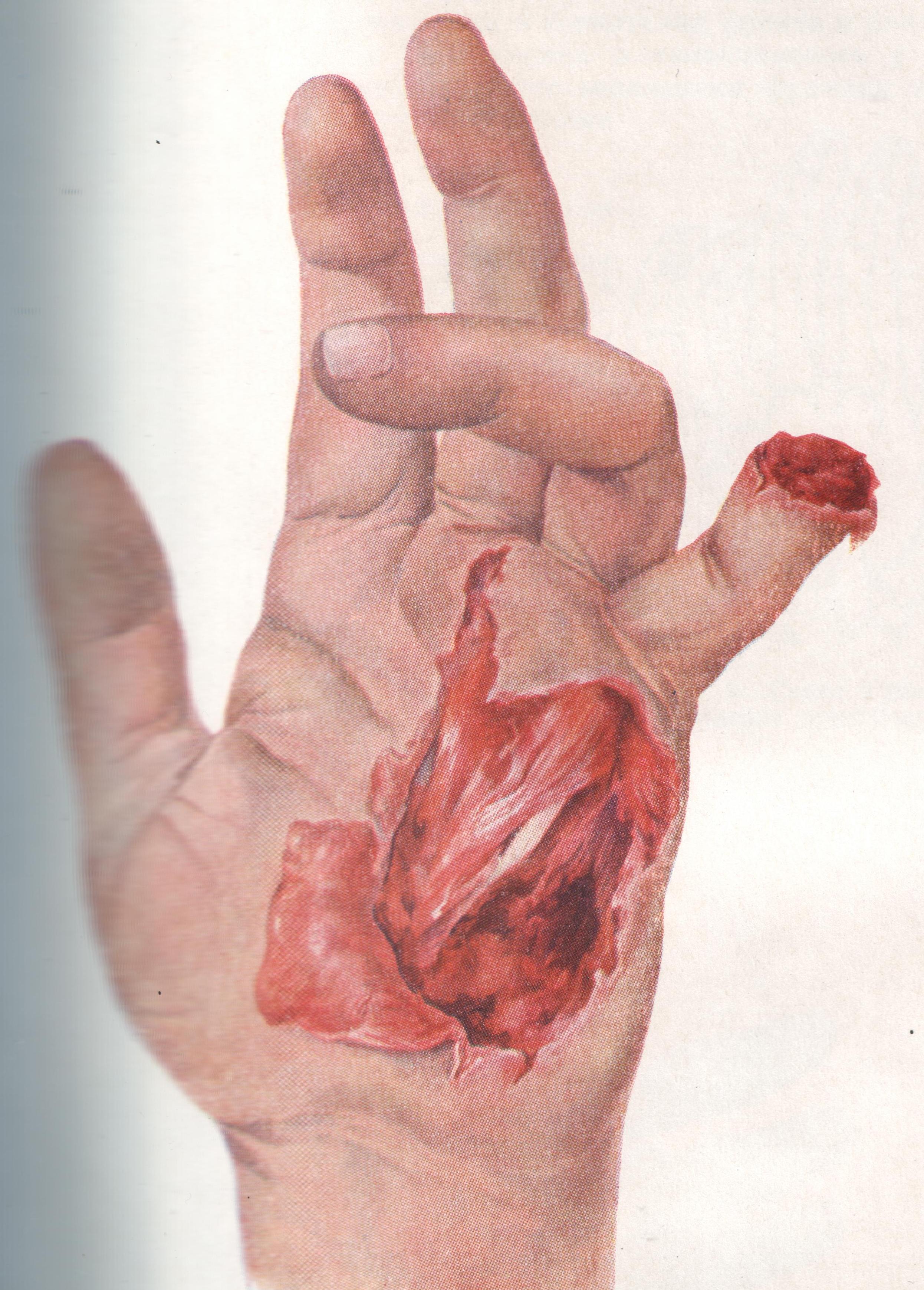

Рисунок

6.27

Укушенная рана (укус крупной собаки)

Рисунок

6.27

Укушенная рана (укус крупной собаки)

Являются особым видом раны. Особенность их заключается в наибольшей степени инфицированности, вследствие проникновения со слюной вирулентной микрофлоры полости рта человека и животных, поэтому следствием данного вида раны может быть заражение человека бешенством с последующим смертельным исходом.

Рисунок

6.28 Сквозное пулевое

отверстие: входное (вверху), выходное

(внизу)

Рисунок

6.28 Сквозное пулевое

отверстие: входное (вверху), выходное

(внизу)

Огнестрельные раны. В мирное время, как правило, встречаются весьма редко, чаще - как результат неосторожного обращения с оружием. Наиболее частыми среди огнестрельных ранений встречаются пулевые ранения (пули от автоматического стрелкового оружия, револьверов), несколько реже - ранения дробью.

Действие пули на живой организм обусловливается живой силой, равной половине произведения массы пули на квадрат скорости, и сопротивлением, оказываемого тканями, в которые пуля попадает.

Ранения дробью, как правило, бывают множественные, нередко они поверхностные, но при выстреле с близкого расстояния возможны проникающие ранения в грудную и брюшную полость, черепную коробку.

По виду ранения огнестрельные повреждения можно разделить на сквозные и слепые. Сквозными называются ранения, при которых пуля или осколок проходит тело насквозь и имеются входное и выходное отверстия. Входное отверстие обычно меньше выходного, его края втянуты, края выходного нередко разворочены.

Особенно резко выражена эта разница при ранениях с повреждением кости, когда осколки кости увлекаются пулей и разрывают мягкие ткани и кожу у выходного отверстия. При сквозном ранении раневой канал может не иметь прямого направления, так как направление пули (осколка) при ударе о кость может измениться. При застревании пули где-либо в тканях получается слепое ранение. Застревание пули нередко находится в связи с ударом о кость, но в некоторых случаях, особенно при ранении с больших расстояний (на излете), пуля имеет такую малую живую силу, что не может пробить навылет мягкие эластичные ткани.

Рисунок

6.29 Рваная раны кисти

Рисунок

6.29 Рваная раны кисти

При слепом ранении инородные тела обычно удаляют во время первичной обработки ран. Если же инородное тело не было удалено, то в дальнейшем нередко возникает необходимость его удаления из-за того, что инородное тело поддерживает нагноительный процесс или давит на жизненно-важные органы и т. д. В некоторых случаях инородное тело (пуля, дробь) совершенно не дает о себе знать, оставаясь в теле раненого многие годы. В таком случае, особенно при глубоком расположении, учитывая трудности и опасности удаления инородного тела, лучше его не трогать. Вокруг инородного тела образуется соединительнотканная капсула, отделяющая его от окружающих тканей.

Если ранившая больного пуля лишь поверхностно коснулись тела, то ранение будет касательным в виде полосы без входного и выходного отверстия. Эти ранения обычно относятся к легким.

Нередко при огнестрельных ранениях наблюдаются повреждения внутренних органов. Особую группу составляют ранения полостные (черепа, грудной и брюшной полостей), при которых повреждения тех или других органов выступают на первый план во всей картине болезни.

Громадное значение имеет повреждение сосудов, дающее нередко массивные кровотечения, а также повреждение нервов, суставов и костей. Повреждение мягких тканей при огнестрельном ранении пулей может быть весьма различным.

В огнестрельной ране различают три зоны: зона раневого канала, в которой находятся некротические ткани, а иногда и куски одежды. Раневой канал окружен зоной травматического некроза, образовавшегося вследствие механического или температурного повреждения тканей. Обе зоны содержат болезнетворные микроорганизмы и некротизированные ткани, служащие для первых питательной средой. Вокруг второй зоны имеется третья зона - зона молекулярного сотрясения; в этой зоне ткани обладают пониженной сопротивляемостью инфекции и меньшей способностью к регенерации и нередко подвержены позднему (вторичному) некрозу.