- •Раздел 1 Обследование харургического больного 7

- •Раздел 3 Асептика и антисептика 26

- •Раздел 4 Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки 47

- •Раздел 5 кровотечение 77

- •Раздел 6 Переливание крови и кровезаменители 103

- •Раздел 7 Раздел VI раны 148

- •Раздел 8 Десмургия 162

- •Раздел 9 Ожоги, отморожения, єлектротравма 181

- •Раздел 10 Травмы 218

- •Раздел 11 Сепсис 240

- •Раздел 12 Опухоли 276

- •Раздел 1Обследование харургического больного

- •Сбор информации

- •Объективные методы обследования

- •Лабораторные исследования

- •Инструментальные исследования

- •Раздел 2

- •Раздел 3Асептика и антисептика

- •3.1Асептика

- •3.1.1Определение и основные принципы асептики

- •3.1.2Основные пути распространения инфекции

- •3.1.3Профилактика воздушно-капельной инфекции

- •Организация хирургических отделений и их планировка. Разделение потоков больных.

- •Особенности уборки хирургического отделения.

- •Гигиена и поведение больных. Пропускной режим.

- •Гигиена персонала и спецодежда, масочный режим

- •Бактерицидные лампы

- •Проветривание и вентиляция

- •Профилактика контактной инфекции

- •Обработка рук хирурга

- •Современные методы обработки рук.

- •Исторические методы обработки рук:

- •Хирургические перчатки

- •Обработка операционного поля

- •Стерилизация инструментария

- •Физические методы стерилизации

- •Химические (или «холодные») методы стерилизации

- •Порядок стерилизации инструментов

- •Стерилизация операционного белья и перевязочного материала

- •Контроль стерильности

- •Профилактика имплантационной инфекции

- •Стерилизация шовного материала

- •Стерилизация протезов, катетеров, деталей остеосинтеза

- •3.1.4Профилактика эндогенной инфекции

- •3.2 Антисептика

- •3.2.1Определение и основные принципы антисептики

- •Механическая антисептика

- •Физическая антисептика

- •Химическая антисептика

- •Антисептики и средства для дезинфекции

- •Галогены и галогенсодержащие соединения

- •Окислители

- •Кислоты и щелочи

- •Альдегиды

- •Соли тяжелых металлов и фенолы

- •Красители

- •Производные хиноксалина

- •3.2.2Биологическая антисептика

- •Антибиотики

- •Антибиотики

- •Вакцины и сыворотки

- •Раздел 4Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки

- •4.1Фуругкул

- •4.1.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.1.2Течение и клиническая картина

- •Стадия формирования и отторжения гнойно-некротического стержня.

- •4.1.3Лечение

- •4.1.4Осложнения

- •4.1.5Особенности фурункулов с локализацией на лице

- •4.2Карбункул

- •4.2.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.2.2Клиническая картина

- •4.2.32.3. Лечение

- •4.33. Гидраденит

- •4.3.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.3.2Течение и клиническая картина

- •4.3.3Лечение

- •4.4Абцесс

- •4.4.1Этиология и патогенез

- •4.4.2Клиническая картина

- •4.4.3Лечение

- •4.5Флегмона

- •4.5.1Этиология и патогенез

- •4.5.2Клиническая картина

- •5.3. Лечение

- •4.6Рожистое воспаление (Рожа)

- •4.6.1Этиология и патогенез

- •4.6.2Классификация рожистого воспаления

- •4.6.3Клиническая картина

- •4.6.4Осложнения

- •4.6.5Лечение

- •4.6.6Профилактика

- •4.7Эризипелоид (Свиная рожа)

- •4.7.1Этиология и патогенез

- •4.7.2Течение и клиническая картина

- •4.7.3Лечение и профилактика

- •4.8Гнойный мастит

- •4.8.1Этиология и патогенез.

- •4.8.2Клиника мастита

- •4.8.3Лечение и профилактика

- •4.9Газовая гангрена

- •4.9.1Этиология.

- •4.9.2Клиника.

- •4.9.3Лечение и профилактика

- •4.10Остеомиелит

- •4.11Гнойные процессы пальцев: панариции, пандактили

- •Раздел 5кровотечение

- •5.1Классификация кровотечений

- •5.2Изменения в организме при острой кровопотере

- •5.2.1Компенсаторно-приспособительные механизмы

- •5.2.2 Изменения в системе кровообращения

- •5.2.3Клиническая картина внутренних кровотечений

- •5.2.4Диагностика внутренних кровотечений

- •5.2.5Определение локализации источника кровотечения:

- •5.2.6Классификация и определение степени кровопотери

- •5.3Оценка степени кровопотери

- •5.4Факторы, определяющие объем кровопотери и исход кровотечения

- •5.5Гемостаз

- •5.5.1Система спонтанного гемостаза

- •5.5.2Процесс свертывания состоит из 3 фаз:

- •Способы временной остановки кровотечения

- •Общие правила наложения

- •Ошибки при наложении жгута:

- •Способы окончательной остановки кровотечения

- •Воздействие низкой температуры

- •Воздействие высокой температуры

- •Биологические методы

- •Раздел 6Переливание крови и кровезаменители

- •6.1Основные антигенные системы крови

- •6.1.1Клеточные антигены

- •6.1.2Эритроцитарные антигены

- •Антигенная система аво

- •Антигенная система резус-фактора.

- •Второстепенные антигенные системы

- •6.1.3Лейкоцитарные антигены

- •Система hla

- •Антигены полиморфно-ядерных лейкоцитов

- •Антигены лимфоцитов

- •6.1.4Тромбоцитарные антигены

- •6.1.5Плазменные антигены

- •6.2Группы крови

- •6.3Методика определения групп крови ав0

- •6.3.1Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.2Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам и стандартным эритроцитам (перекрестный способ).

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.3Определение групп крови моноклональными антителами Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •6.4Определение резус-фактора

- •6.4.1Способы определения резус-фактора

- •Экспресс-метод определения Rh-фактора стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева.

- •Лабораторные методы определения резус-фактора

- •6.5Механизм действия перелитой крови

- •6.5.1Заместительный эффект

- •6.5.2Гемодинамический эффект

- •6.5.3Иммунологический эффект

- •6.5.4Гемостатичеекий эффект

- •6.5.5Стимулирующий эффект

- •6.6Показания к переливанию крови

- •6.6.1Абсолютные показания:

- •6.6.2Относительные показания:

- •6.7Противопоказания к переливанию крови

- •6.8Способы переливания крови

- •Аутогемотрансфузия

- •Переливание донорской крови

- •6.9Техника переливания крови

- •6.10 Проба на индивидуальную совместимость

- •6.11Биологическая проба

- •6.12Осуществление переливания крови

- •6.13Документация

- •6.14Наблюдение за больным после гемотрансфузии

- •6.15Осложнения переливания крови

- •Осложнения механического характера

- •Осложнения реактивного характера

- •Гемотрансфузионные осложнения

- •Гемотрансфузионный шок

- •Осложнения при переливании крови, несовместимой по резус-фактору и другим системам антигенов эритроцитов

- •Синдром массивных гемотрансфузий

- •Цитратная интоксикация

- •Калиевая интоксикация

- •6.16Консервирование крови

- •6.17Компоненты и препараты крови Основные компоненты крови

- •6.18Препараты крови

- •Препараты комплексного действия

- •Корректоры системы гемостаза

- •Препараты иммунологического действия

- •6.19 Кровезамещающие растворы

- •Кровезаменители гемодинамического действия

- •Декстран

- •Полиглюкин

- •Реополиглюкин

- •Дезинтоксикационные растворы

- •Кровезаменители для парентерального питания

- •Кристаллоидные растворы.

- •Осмодиуретики.

- •Переносчики кислорода

- •Раздел 7 Раздел VI раны

- •7.1Определение

- •7.2Клинические признаки раны

- •7.3Разновидности ран и их особенности

- •7.3.1Классификация ран по области по локализации

- •7.3.2Классификация ран по отношению к полостям тела

- •7.3.3Классификация ран по происходению.

- •7.3.4Классификация ран по характеру повреждения тканей.

- •7.3.5Классификация ран по степени инфицированности

- •7.4Течение раневого процесса. Заживление ран.

- •7.4.1Фазы раневого процесса.

- •7.4.2Типы заживления ран.

- •7.5Лечение ран

- •7.5.1Неотложная помощь на догоспитальном этапе

- •7.5.2Лечение ран на госпитальном этапе

- •Лечение операционных (асептических) ран

- •Лечение инфицированных ран

- •Лечение гнойных ран

- •Раздел 8Десмургия

- •8.1Общие понятия

- •8.2Разновидности повязок

- •8.3Техника наложения повязок

- •8.3.1Безбинтовые повязки Клеевые повязки

- •Косыночные и пращевидные повязки

- •Лейкопластырные повязки

- •Повязки из эластичного бинта

- •8.3.2Бинтовые повязки

- •Правила бинтования

- •Типы бинтовых повязок.

- •Повязки на голову

- •Повязки на верхней конечности

- •Повязки на грудь, живот и промежность

- •Повязки на нижние конечности

- •Некоторые особые повязки

- •9.1.3Классификация ожогов.

- •9.1.4Диагностика ожогов. Формулирование диагноза

- •9.1.5Клиника ожогов

- •Головы, шеи, груди, верхних и нижних конечностей

- •9.1.6Ожоговая болезнь

- •Ожоговый шок

- •Острая ожоговая токсемия

- •Септикотоксемия

- •Реконвалесценция

- •9.1.7Лечение ожогов Неотложная помощь обожженным с термическими травмами

- •Лечение ожогов на госпитальном этапе

- •Общее лечение

- •9.1.8Особенности химических ожогов

- •9.1.9Особенности лучевых ожогов

- •9.2 Отморожения

- •9.2.1Определение

- •9.2.2Этиология и патогенез

- •9.2.3Классификация

- •9.2.48.2.4. Клиника и диагностика

- •I степень

- •II степень

- •III степень

- •IV степень

- •9.2.5Лечение

- •9.3Электротравма

- •Общие симптомы

- •Раздел 10Травмы

- •10.1Определения

- •10.2Классификация травм

- •10.3Последствия и осложнения травм

- •9.4. Особенности обследования и оказания помощи травмированным

- •10.3.1Закрытые травмы

- •Ушиб (contusio)

- •Растяжения и разрывы (distorsio et ruptura)

- •Сотрясение (contusio)

- •Синдром длительного сдавления (сдс, crash-синдром)

- •Вывихи (Luxatio)

- •Переломы (fracturae)

- •Раздел 11Сепсис

- •11.1Этиология сепсиса

- •11.1.1 Особенности современной этиологии сепсиса

- •11.2Патогенез сепсиса

- •Этапы развития системной воспалительной реакции (свр)

- •Основные патогенетические механизмы развития системного воспалительного ответа

- •Патогенез грамположительного и грамотрицательного сепсиса

- •11.3Клиника сепсиса

- •11.4Лечение сепсиса и септического шока

- •11.4.1Принципиальные положения интенсивной терапии

- •Гемодинамическая поддержка

- •Санация инфекционного очага (хирургическое лечение)

- •Антибактериальная терапия

- •Десенсибилизирующая (антимедиаторная) терапия

- •Метаболическая терапия

- •Методы экстракорпоральной детоксикации

- •Энтеросорбция

- •11.4.2Коррекция нарушений гемостаза, лечение синдрома двс

- •Нутритивная поддержка

- •Профилактика образования стресс-язв в жкт

- •Приложения

- •Раздел 12Опухоли

- •12.1Основные определения и морфологическая классификация

- •12.2Причины возникновения и развития опухолей

- •12.3Общая характеристика опухолей

- •12.4Клиника и диагностика опухолей

- •12.5Клинические классификации опухолей Классификация злокачественных опухолей тnм

- •Клиническая классификация злокачественных опухолей

- •Классификация доброкачественных опухолей

- •12.6Принципы лечения опухолей.

- •Приложения тестовые задания для самоконтроля

- •36. На санпропускник ожогового центра доставлена женщина 40 лет с термическими ожогами правой кисти 1-2 степени площадью 2%. Тактика врача-комбустиолога:

5.5.2Процесс свертывания состоит из 3 фаз:

1 фаза - образование кровяного и тканевого тромбопластина

2 фаза - переход протромбина в тромбин

3 фаза - образование фибрина.

Процесс свертывания крови начинается в результате контакта с чужеродной поверхностью - поврежденной стенкой сосуда. В 1-й фазе - фазе образования тромбопластина - происходят две параллельные реакции: образование кровяного тромбопластина (внутренняя система гемостаза) и образование тканевого тромбопластина (внешняя система гемостаза).

Переход протромбина в тромбин (2 фаза свертывания) происходит под влиянием кровяного и тканевого тромбопластина.

3 фаза - образование фибрина происходит в три этапа: вначале в результате ферментативного процесса образуется профибрин, затем после отщепления фибринопластина А и В - фибрин-мономер, молекулы которого в присутствии ионов Са подвергаются полимеризации. Эта фаза завершается при участии ХIII фактора плазмы и 2-го фактора тромбоцитов. Весь процесс заканчивается ретракцией образовавшегося сгустка.

Таков механизм плазменного гемостаза. Однако наличие только такой системы сделало бы опасным возникновение внутрисосудистого свертывания крови. Для предотвращения этого существует ряд механизмов:

В обычном состоянии все факторы свертывающей системы находятся в неактивном состоянии. Для запуска процесса необходима активация фактора Хагемана (XII).

Кроме прокоагулянтов существуют и ингибиторы процесса гемостаза. Универсальный ингибитор, влияющий на вес фазы свертывания, - гепарин, продуцируемый тучными клетками, в основном в печени.

Фибринолитическая система - часть противосвертывающей системы, обеспечивает лизис образовавшегося сгустка фибрина.

Равновесие перечисленных систем приводит к тому, что в норме кровь спокойно течет по сосудам и внутрисосудистых тромбов практически не образуется, хотя постоянно идет образование пристеночного фибрина.

При кровотечении же в месте травмы сосудистой стенки быстро образуется тромбоцитарный сгусток, на который «садится» фибрин. Это приводит к достаточно надежному гемостазу. Таким образом, довольно быстро останавливается кровотечение из мелких сосудов. Если же организм самостоятельно не справляется с кровотечением, приходится прибегать к искусственным методам его остановки.

Различают временную и окончательную остановку кровотечения.

Способы временной остановки кровотечения

К методам временной остановки кровотечения относятся:

приподнятое положение конечности;

пальцевое прижатие сосуда;

сгибание конечности в суставе;

наложение жгута;

наложение закрутки;

тампонада раны и наложение давящей повязки;

наложение зажима на кровоточащий сосуд в ране;

временно шунтирование сосуда.

Приподнятое положение конечности применяется при венозном или капиллярном кровотечении, особенно из нижних конечностей.

Тампонада раны. Метод показан при умеренном кровотечении из мелких сосудов, капиллярном и венозном кровотечении при наличии полости раны. Часто применяется на операциях. Полость раны туго заполняется тампоном, который оставляется на некоторое время. Кровотечение приостанавливается, выигрывается время, а затем используется более адекватный метод.

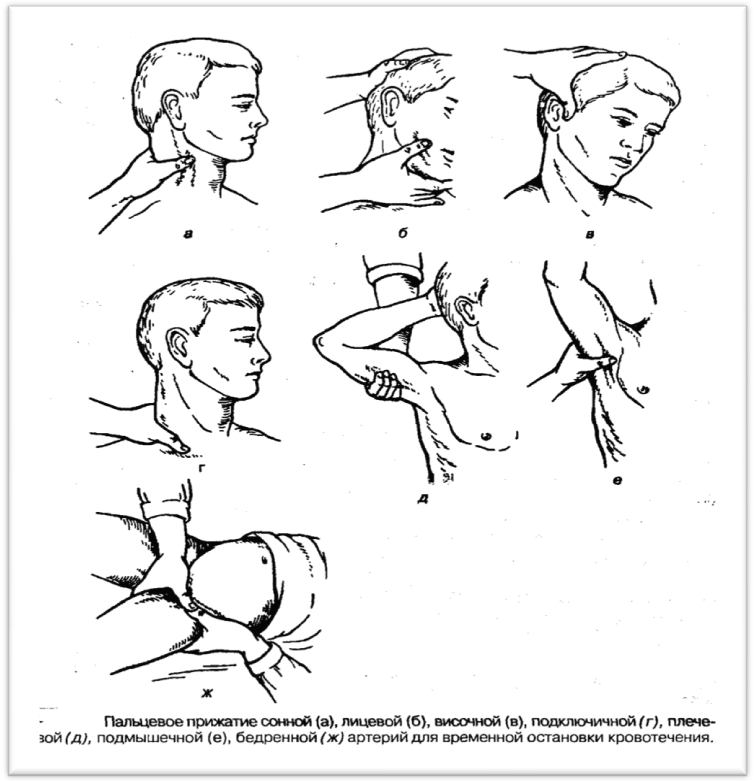

Пальцевое прижатие артерии к кости выше места повреждения ведет к прекращению кровотечения, но оно кратковременно, так как трудно удерживать прижатие более 15-20 мин. Одновременно предпринимают меры к обеспечению остановки кровотечения другими методами. Хорошо удается прижатие плечевой и бедренной артерии. Пальцевое прижатие особенно важно в экстренных ситуациях, для подготовки к применению другого способа гемостаза, например наложение жгута. Показание - артериальное или массивное кровотечение из соответствующего артериального бассейна. Основные точки пальцевого прижатия артерий указаны на рисунке ниже, а топография этих точек в соответствующей таблице.

Таблица 4.5 Топография точек пальцевого прижатия артерий

Название артерии |

Внешние ориентиры |

Подлежащая кость |

A. temporalis |

2 см кверху и кпереди от отверстия наружного слухового прохода |

Височная кость |

A.facialis |

2 см кпереди от угла нижней челюсти |

Нижняя челюсть |

A.carotis communis |

Середина внутреннего края m.sternoclaidomastoideus (верхний край щитовидного хряща) |

Сонный бугорок поперечного отростка VI шейного позвонка |

A.subclavia |

Позади ключицы в средней трети |

I ребро |

A.axillaris |

Передняя граница роста волос в подмышечной впадине |

Головка плечевой кости |

A.braxialis |

Медиальный край двуглавой мышцы |

Внутренняя поверхность плеча |

A.femoralis |

Середина пупартовой складки (по костным ориентирам) |

Горизонтальная ветвь лонной кости |

A.poplitea |

Вершина подколенной ямки |

Задняя поверхность большеберцовой кости |

Aorta abdominalis |

Область пупка (прижатие кулака) |

Поясничный отдел позвоночника |

Рисунок

4.20

- Пальцевое прижатие сонной (а), лицевой

(б), височной (в), подключичной (г), плечевой

(д), подмышечной (е), бедренной (ж) артерий

для временной остановки кровотечения

Рисунок

4.20

- Пальцевое прижатие сонной (а), лицевой

(б), височной (в), подключичной (г), плечевой

(д), подмышечной (е), бедренной (ж) артерий

для временной остановки кровотечения

Наложение жгута - очень надежный способ временной остановки кровотечения. Стандартный жгут (кровоостанавливающий жгут Эсмарха) представляет собой резиновую ленту 1,5м длиной с цепочкой и крючком на концах.

Показаниями к наложению жгута являются:

артериальное кровотечение на конечности,

любое массивное кровотечение на конечности.

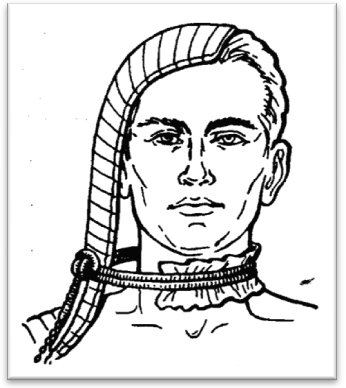

Рисунок

4.21 - Способ наложения

жгута при необходимости наложения на

шею

Рисунок

4.21 - Способ наложения

жгута при необходимости наложения на

шею

Обычно метод применяется при кровотечении на конечностях, хотя возможно наложение жгута в паховой и подмышечной области, а также на шее (при этом сосудисто-нервный пучок на неповрежденной стороне защищают шиной Крамера.

Особенность этого способа - полное прекращение кровотока дистальнее жгута. Это обеспечивает надежность остановки кровотечения, но в тоже время вызывает значительную ишемию тканей, кроме того, механически жгут может сдавливать нервы и другие образования.