- •Раздел 1 Обследование харургического больного 7

- •Раздел 3 Асептика и антисептика 26

- •Раздел 4 Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки 47

- •Раздел 5 кровотечение 77

- •Раздел 6 Переливание крови и кровезаменители 103

- •Раздел 7 Раздел VI раны 148

- •Раздел 8 Десмургия 162

- •Раздел 9 Ожоги, отморожения, єлектротравма 181

- •Раздел 10 Травмы 218

- •Раздел 11 Сепсис 240

- •Раздел 12 Опухоли 276

- •Раздел 1Обследование харургического больного

- •Сбор информации

- •Объективные методы обследования

- •Лабораторные исследования

- •Инструментальные исследования

- •Раздел 2

- •Раздел 3Асептика и антисептика

- •3.1Асептика

- •3.1.1Определение и основные принципы асептики

- •3.1.2Основные пути распространения инфекции

- •3.1.3Профилактика воздушно-капельной инфекции

- •Организация хирургических отделений и их планировка. Разделение потоков больных.

- •Особенности уборки хирургического отделения.

- •Гигиена и поведение больных. Пропускной режим.

- •Гигиена персонала и спецодежда, масочный режим

- •Бактерицидные лампы

- •Проветривание и вентиляция

- •Профилактика контактной инфекции

- •Обработка рук хирурга

- •Современные методы обработки рук.

- •Исторические методы обработки рук:

- •Хирургические перчатки

- •Обработка операционного поля

- •Стерилизация инструментария

- •Физические методы стерилизации

- •Химические (или «холодные») методы стерилизации

- •Порядок стерилизации инструментов

- •Стерилизация операционного белья и перевязочного материала

- •Контроль стерильности

- •Профилактика имплантационной инфекции

- •Стерилизация шовного материала

- •Стерилизация протезов, катетеров, деталей остеосинтеза

- •3.1.4Профилактика эндогенной инфекции

- •3.2 Антисептика

- •3.2.1Определение и основные принципы антисептики

- •Механическая антисептика

- •Физическая антисептика

- •Химическая антисептика

- •Антисептики и средства для дезинфекции

- •Галогены и галогенсодержащие соединения

- •Окислители

- •Кислоты и щелочи

- •Альдегиды

- •Соли тяжелых металлов и фенолы

- •Красители

- •Производные хиноксалина

- •3.2.2Биологическая антисептика

- •Антибиотики

- •Антибиотики

- •Вакцины и сыворотки

- •Раздел 4Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки

- •4.1Фуругкул

- •4.1.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.1.2Течение и клиническая картина

- •Стадия формирования и отторжения гнойно-некротического стержня.

- •4.1.3Лечение

- •4.1.4Осложнения

- •4.1.5Особенности фурункулов с локализацией на лице

- •4.2Карбункул

- •4.2.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.2.2Клиническая картина

- •4.2.32.3. Лечение

- •4.33. Гидраденит

- •4.3.1Этиология, локализация и патогенез

- •4.3.2Течение и клиническая картина

- •4.3.3Лечение

- •4.4Абцесс

- •4.4.1Этиология и патогенез

- •4.4.2Клиническая картина

- •4.4.3Лечение

- •4.5Флегмона

- •4.5.1Этиология и патогенез

- •4.5.2Клиническая картина

- •5.3. Лечение

- •4.6Рожистое воспаление (Рожа)

- •4.6.1Этиология и патогенез

- •4.6.2Классификация рожистого воспаления

- •4.6.3Клиническая картина

- •4.6.4Осложнения

- •4.6.5Лечение

- •4.6.6Профилактика

- •4.7Эризипелоид (Свиная рожа)

- •4.7.1Этиология и патогенез

- •4.7.2Течение и клиническая картина

- •4.7.3Лечение и профилактика

- •4.8Гнойный мастит

- •4.8.1Этиология и патогенез.

- •4.8.2Клиника мастита

- •4.8.3Лечение и профилактика

- •4.9Газовая гангрена

- •4.9.1Этиология.

- •4.9.2Клиника.

- •4.9.3Лечение и профилактика

- •4.10Остеомиелит

- •4.11Гнойные процессы пальцев: панариции, пандактили

- •Раздел 5кровотечение

- •5.1Классификация кровотечений

- •5.2Изменения в организме при острой кровопотере

- •5.2.1Компенсаторно-приспособительные механизмы

- •5.2.2 Изменения в системе кровообращения

- •5.2.3Клиническая картина внутренних кровотечений

- •5.2.4Диагностика внутренних кровотечений

- •5.2.5Определение локализации источника кровотечения:

- •5.2.6Классификация и определение степени кровопотери

- •5.3Оценка степени кровопотери

- •5.4Факторы, определяющие объем кровопотери и исход кровотечения

- •5.5Гемостаз

- •5.5.1Система спонтанного гемостаза

- •5.5.2Процесс свертывания состоит из 3 фаз:

- •Способы временной остановки кровотечения

- •Общие правила наложения

- •Ошибки при наложении жгута:

- •Способы окончательной остановки кровотечения

- •Воздействие низкой температуры

- •Воздействие высокой температуры

- •Биологические методы

- •Раздел 6Переливание крови и кровезаменители

- •6.1Основные антигенные системы крови

- •6.1.1Клеточные антигены

- •6.1.2Эритроцитарные антигены

- •Антигенная система аво

- •Антигенная система резус-фактора.

- •Второстепенные антигенные системы

- •6.1.3Лейкоцитарные антигены

- •Система hla

- •Антигены полиморфно-ядерных лейкоцитов

- •Антигены лимфоцитов

- •6.1.4Тромбоцитарные антигены

- •6.1.5Плазменные антигены

- •6.2Группы крови

- •6.3Методика определения групп крови ав0

- •6.3.1Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.2Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам и стандартным эритроцитам (перекрестный способ).

- •Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •Трактовка результатов

- •6.3.3Определение групп крови моноклональными антителами Необходимое оснащение

- •Техника проведения реакции

- •6.4Определение резус-фактора

- •6.4.1Способы определения резус-фактора

- •Экспресс-метод определения Rh-фактора стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева.

- •Лабораторные методы определения резус-фактора

- •6.5Механизм действия перелитой крови

- •6.5.1Заместительный эффект

- •6.5.2Гемодинамический эффект

- •6.5.3Иммунологический эффект

- •6.5.4Гемостатичеекий эффект

- •6.5.5Стимулирующий эффект

- •6.6Показания к переливанию крови

- •6.6.1Абсолютные показания:

- •6.6.2Относительные показания:

- •6.7Противопоказания к переливанию крови

- •6.8Способы переливания крови

- •Аутогемотрансфузия

- •Переливание донорской крови

- •6.9Техника переливания крови

- •6.10 Проба на индивидуальную совместимость

- •6.11Биологическая проба

- •6.12Осуществление переливания крови

- •6.13Документация

- •6.14Наблюдение за больным после гемотрансфузии

- •6.15Осложнения переливания крови

- •Осложнения механического характера

- •Осложнения реактивного характера

- •Гемотрансфузионные осложнения

- •Гемотрансфузионный шок

- •Осложнения при переливании крови, несовместимой по резус-фактору и другим системам антигенов эритроцитов

- •Синдром массивных гемотрансфузий

- •Цитратная интоксикация

- •Калиевая интоксикация

- •6.16Консервирование крови

- •6.17Компоненты и препараты крови Основные компоненты крови

- •6.18Препараты крови

- •Препараты комплексного действия

- •Корректоры системы гемостаза

- •Препараты иммунологического действия

- •6.19 Кровезамещающие растворы

- •Кровезаменители гемодинамического действия

- •Декстран

- •Полиглюкин

- •Реополиглюкин

- •Дезинтоксикационные растворы

- •Кровезаменители для парентерального питания

- •Кристаллоидные растворы.

- •Осмодиуретики.

- •Переносчики кислорода

- •Раздел 7 Раздел VI раны

- •7.1Определение

- •7.2Клинические признаки раны

- •7.3Разновидности ран и их особенности

- •7.3.1Классификация ран по области по локализации

- •7.3.2Классификация ран по отношению к полостям тела

- •7.3.3Классификация ран по происходению.

- •7.3.4Классификация ран по характеру повреждения тканей.

- •7.3.5Классификация ран по степени инфицированности

- •7.4Течение раневого процесса. Заживление ран.

- •7.4.1Фазы раневого процесса.

- •7.4.2Типы заживления ран.

- •7.5Лечение ран

- •7.5.1Неотложная помощь на догоспитальном этапе

- •7.5.2Лечение ран на госпитальном этапе

- •Лечение операционных (асептических) ран

- •Лечение инфицированных ран

- •Лечение гнойных ран

- •Раздел 8Десмургия

- •8.1Общие понятия

- •8.2Разновидности повязок

- •8.3Техника наложения повязок

- •8.3.1Безбинтовые повязки Клеевые повязки

- •Косыночные и пращевидные повязки

- •Лейкопластырные повязки

- •Повязки из эластичного бинта

- •8.3.2Бинтовые повязки

- •Правила бинтования

- •Типы бинтовых повязок.

- •Повязки на голову

- •Повязки на верхней конечности

- •Повязки на грудь, живот и промежность

- •Повязки на нижние конечности

- •Некоторые особые повязки

- •9.1.3Классификация ожогов.

- •9.1.4Диагностика ожогов. Формулирование диагноза

- •9.1.5Клиника ожогов

- •Головы, шеи, груди, верхних и нижних конечностей

- •9.1.6Ожоговая болезнь

- •Ожоговый шок

- •Острая ожоговая токсемия

- •Септикотоксемия

- •Реконвалесценция

- •9.1.7Лечение ожогов Неотложная помощь обожженным с термическими травмами

- •Лечение ожогов на госпитальном этапе

- •Общее лечение

- •9.1.8Особенности химических ожогов

- •9.1.9Особенности лучевых ожогов

- •9.2 Отморожения

- •9.2.1Определение

- •9.2.2Этиология и патогенез

- •9.2.3Классификация

- •9.2.48.2.4. Клиника и диагностика

- •I степень

- •II степень

- •III степень

- •IV степень

- •9.2.5Лечение

- •9.3Электротравма

- •Общие симптомы

- •Раздел 10Травмы

- •10.1Определения

- •10.2Классификация травм

- •10.3Последствия и осложнения травм

- •9.4. Особенности обследования и оказания помощи травмированным

- •10.3.1Закрытые травмы

- •Ушиб (contusio)

- •Растяжения и разрывы (distorsio et ruptura)

- •Сотрясение (contusio)

- •Синдром длительного сдавления (сдс, crash-синдром)

- •Вывихи (Luxatio)

- •Переломы (fracturae)

- •Раздел 11Сепсис

- •11.1Этиология сепсиса

- •11.1.1 Особенности современной этиологии сепсиса

- •11.2Патогенез сепсиса

- •Этапы развития системной воспалительной реакции (свр)

- •Основные патогенетические механизмы развития системного воспалительного ответа

- •Патогенез грамположительного и грамотрицательного сепсиса

- •11.3Клиника сепсиса

- •11.4Лечение сепсиса и септического шока

- •11.4.1Принципиальные положения интенсивной терапии

- •Гемодинамическая поддержка

- •Санация инфекционного очага (хирургическое лечение)

- •Антибактериальная терапия

- •Десенсибилизирующая (антимедиаторная) терапия

- •Метаболическая терапия

- •Методы экстракорпоральной детоксикации

- •Энтеросорбция

- •11.4.2Коррекция нарушений гемостаза, лечение синдрома двс

- •Нутритивная поддержка

- •Профилактика образования стресс-язв в жкт

- •Приложения

- •Раздел 12Опухоли

- •12.1Основные определения и морфологическая классификация

- •12.2Причины возникновения и развития опухолей

- •12.3Общая характеристика опухолей

- •12.4Клиника и диагностика опухолей

- •12.5Клинические классификации опухолей Классификация злокачественных опухолей тnм

- •Клиническая классификация злокачественных опухолей

- •Классификация доброкачественных опухолей

- •12.6Принципы лечения опухолей.

- •Приложения тестовые задания для самоконтроля

- •36. На санпропускник ожогового центра доставлена женщина 40 лет с термическими ожогами правой кисти 1-2 степени площадью 2%. Тактика врача-комбустиолога:

Вывихи (Luxatio)

Вывихом называется стойкое ненормальное смешение суставных поверхностей по отношению друг к другу. Если суставные поверхности перестают соприкасаться, вывих называется полным, при частичном их соприкосновении - неполным или подвывихом. Вывих обычно сопровождается разрывом капсулы сустава и выхождением одной суставной поверхности через этот разрыв.

Принята следующая классификация вывихов:

Врожденные вывихи (тазобедренного сустава)

Приобретенные вывихи:

А.Травматические (полные и неполные, первичные и привычные, открытые и закрытые, осложненные и неосложненные)

Б. Патологические вывихи

Врожденные вывихи возникают, по-видимому, в результате неправильного положения плода или аномалии развития сустава. Подавляющее большинство их наблюдается в тазобедренном суставе с одной или, чаще, с обеих сторон. Заболевание обычно диагностируется, когда ребенок начинает ходить. Вывих проявляется хромотой, разболтанностью сустава, болезненностью, укорочением ноги. При двустороннем вывихе отмечается походка вперевалку (т.н. «утиная походка»). Диагноз уточняется путем рентгенографического исследования. Лечение врожденного вывиха в раннем детском возрасте (2-3 года) состоит в бескровном вправлении с временной фиксацией сустава. У взрослых применяется оперативное вмешательство, заключающееся в формировании нового сустава. Подробное изучение врожденных вывихов предусмотрено в курсе детской хирургии.

Приобретенные (травматические) вывихи встречаются наиболее часто (в 80-90% случаев) и поэтому имеют наибольшее практическое значение. Чаще они вызываются внешним насилием, реже - чрезмерным вращением мышц. Предрасполагающими факторами являются некоторые анатомо-физиологические особенности сустава: несоответствие величины суставных поверхностей, широкая капсула сустава, непрочность связочного аппарата и др.

Вывихи в результате прямого воздействия силы на сустав встречаются реже, чем от непрямого ее приложения, т. е. при воздействии на диафиз или на всю конечность.

Патологоанатомические изменения при вывихах ограничиваются тканями одного сустава, но иногда отмечаются и в тканях, рядом расположенных.

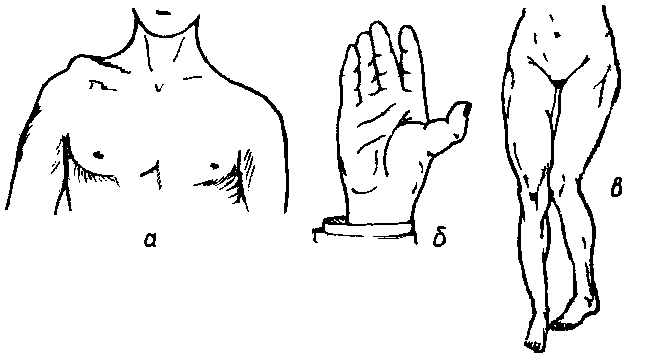

Клиническая картина травматических вывихов наряду с симптомами, свойственными любой травме (боль, деформация, нарушение функции и др.), имеет характерные особенности. К последним относится своеобразная деформация сустава и вынужденное положение конечности (рис. 9.1) с пружинящей фиксацией вывихнутого сегмента конечности.

Рисунок 9.68 Клинические призна-ки при вывихе ключицы (а), основной фаланги 1-го пальца (б) и бедра кнаружи (в)

Диагностика вывиха особых трудностей не представляет. Выяснение обстоятельств и механизма травмы помогает распознать вывих. Однако решающим и необходимым в процессе выявления вывиха является рентгенологическое исследование. Оно помогает не только установить наличие вывиха, но и определить анатомическое взаимоотношение суставных поверхностей костей, характер смещения, а также своевременно обнаружить сопутствующий вывиху перелом.

Неотложная помощь заключается в надежном обезболивании (при вывихах в мелких суставах в/в или в/м вводят 2-4 мл 50% раствора анальгина или 5 мл ренальгана, при вывихах в средних и крупных суставах 2-4 мл 5% раствора трамадола, или 1-2 мл 2% раствора промедола, или 1-2 мл 1% раствора морфина), производят транспортную иммобилизацию (см. главу о переломах) и госпитализируют больного в травматологическое отделение.

Лечение вывихов в травматологическом отделении (пункте) заключается в восстановлении нормальных анатомических соотношений в суставе. Оно должно производится с учетом физиологической особенности сустава при максимальном расслаблении мускулатуры поврежденной конечности. Последнее достигается е помощью тщательного обезболивания (местная анестезия или наркотические анальгетики), а в некоторых случаях (например, при вывихах в крупных суставах) требует и общего обезболивания (наркоза) с применением миорелаксантов (дитилин, ардуан и др.). Для местной анестезии в полость сустава вводится до 20 мл 2% раствора новокаина или аналогичные анестетики (лидокаин, тримекаин) в соответствующей дозе.

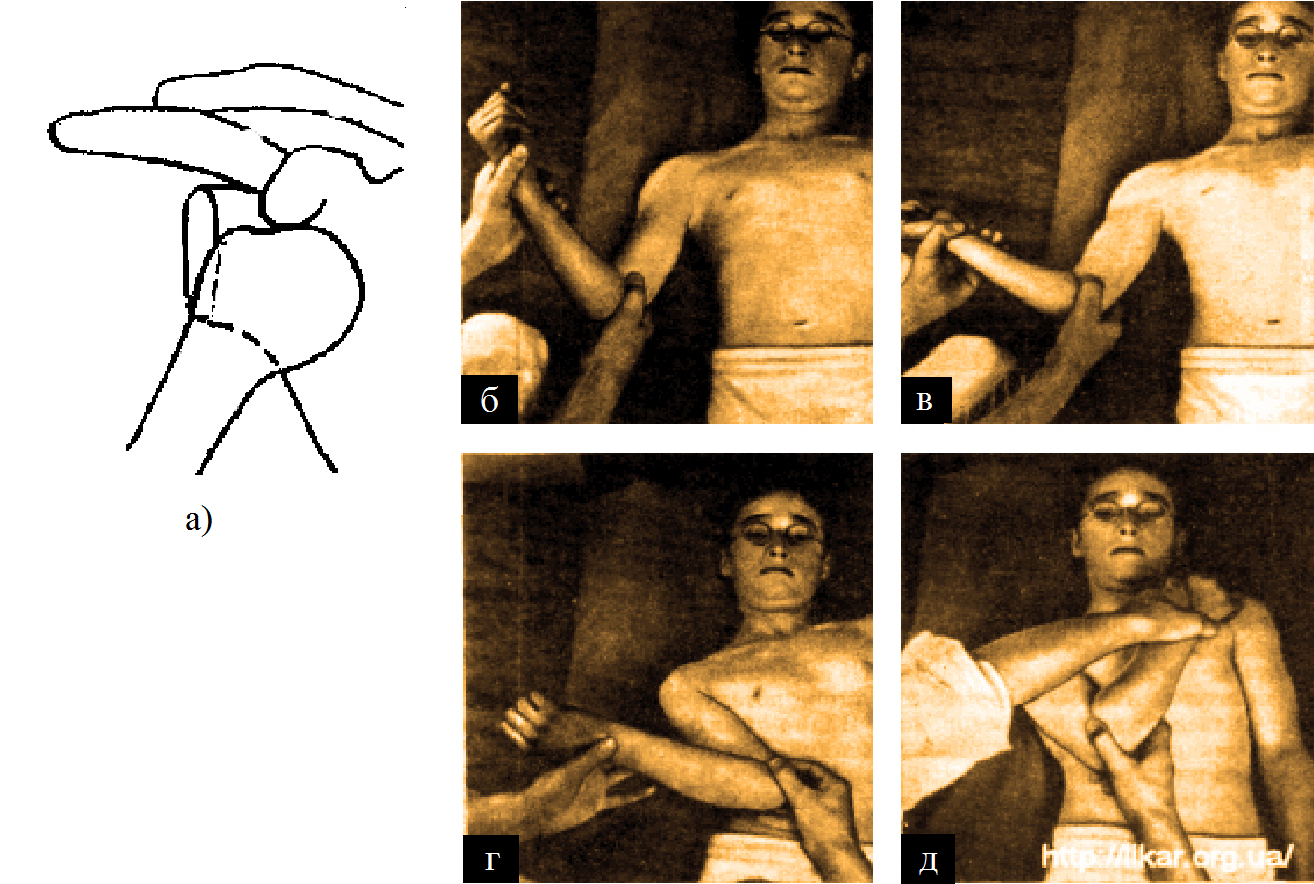

Поскольку в клинической практике чаще приходится встречаться с вывихами плеча, приведем пример вправления вывиха плеча. Наиболее распространенным для вправления переднего вывиха плеча является метод, предложенный Кохером, который состоит из четырех этапов (рис. 9.2) и назван по его имени:

Рисунок 9.69 а-схема переднего вывиха плеча, б-д этапы вправления по Кохеру

I этап: конечность, согнутую в локтевом суставе под углом 90°, хирург захватывает одной рукой за локтевой сустав, другой-за лучезалястный; затем, производя вытяжение плеча по длине (надавливая на предплечье) книзу и кзади, конечность приводится к туловищу.

II этап: конечность переводят в положение ротации кнаружи до фронтальной плоскости, в то же время локоть приводят еще ближе к туловищу;

этап: не ослабляя вытяжения, не изменяя приведения и ротации кнаружи, хирург направляет руку кпереди;

ІV этап: конечность резко ротируется внутрь до появления характерного щелчка. Вывих вправлен.

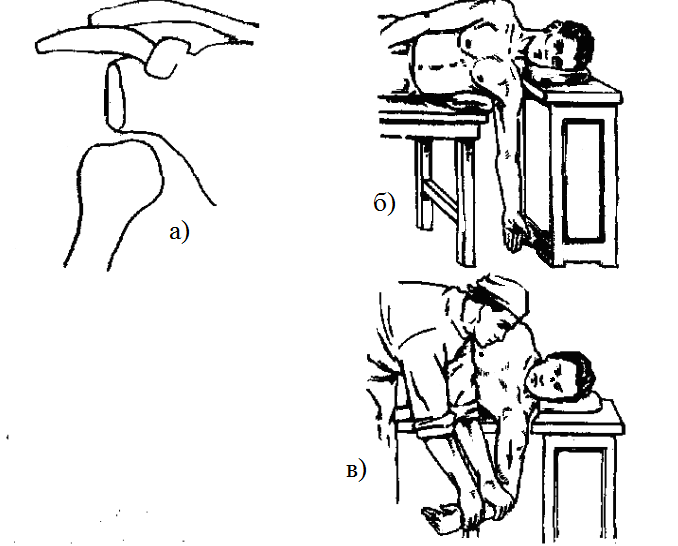

При нижнем вывихе плеча (рис. 9.3) вправление его рекомендуется производить по способу Джанелидзе. Больного укладывают стороной вывиха на край стола со свешенной рукой. Голову больного помещают на второй столик. В таком положении конечность больного находится несколько минут до расслабления мускулатуры (I этап). Затем хирург, сгибая конечность в локтевом суставе до угла 90°, производит давление на предплечье, производя вытяжение плеча книзу, и одновременно ротирует конечность попеременно - кнаружи и кнутри - II этап. Обычно при этом наступает вправление плеча,

После выполненного вправления необходимо сделать контрольный рентгеновский снимок. Для удержания суставных концов в нормальном положении после вправления накладывают иммобилизационную повязку Дезо или Вельпо (см. раздел «Десмургия»).

Рисунок 9.70 а-схема заднего вывиха плеча; б-в этапы вправления по Ю.Ю. Джанелидзе

После снятия иммобилизационной повязки проводят курс лечебной физкультуры с массажем.