- •Рецензенты:

- •Особенности формирования тазобедренного сустава.

- •Лучевая анатомия тазобедренного сустава

- •Комьютерная томография

- •Травматический вывих бедра.

- •Повреждения проксимального отдела бедра

- •Переломы головки бедра

- •Переломы шейки бедра

- •Переломы вертельной области

- •Послеоперационное лечение после проксимальных переломов бедра

- •Оценка качества жизни пациентов

- •Заключение

- •Ситуационная задача №1

- •Ситуационная задача №2

- •Ситуационная задача №3

- •Ситуационная задача №4

- •Ситуационная задача №5

Повреждения проксимального отдела бедра

Переломы проксимального отдела бедренной кости наиболее часто встречаются у лиц пожилого и старческого возраста. Одной из причин такого рода повреждений считается дисгормональный и сенильный остеопороз. Анатомические особенности данной области обуславливают большой процент осложнений при лечении переломов - это асептический некроз головки бедренной кости, ложный сустав или замедленная консолидация, развитие контрактур в тазобедренном суставе, укорочение, порочное положение конечности. Эти осложнения делают конечность не опороспособной, а больных немощными, требующими постоянного постороннего ухода. Многие из них оказываются прикованными к постели, а часть погибают от осложнений: пролежней, пневмоний, декомпенсации сопутствующих заболеваний. Летальность при переломах проксимального отдела бедренной кости составляет от 7,4% до 25% А если учитывать всех погибших в течении года после травмы, то смертность составляет 20-42%.

Клинически определяются достоверные признаки перелома: острая боль при осевой нагрузке, крепитация, деформация, патологическая подвижность, гематома в области перелома с наличием жира. Помимо этого выявляются вынужденное положение лежа, выраженная болезненность при попытке пассивных и активных движений в тазобедренном и коленном суставах, наружная ротация нижней конечности. При латеральных переломах наружная ротация наиболее выражена и наружный край стопы касается кушетки, при медиальных переломах данный симптом определяется не всегда.

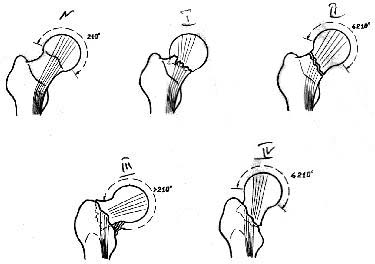

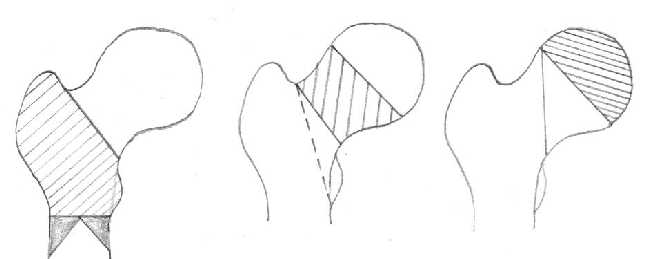

Тип перелома, степень смещения отломков, направление плоскости перелома немаловажны при прогнозировании исхода. Поэтому целый ряд классификаций повреждений проксимального отдела бедра, предложенный различными специалистами может быть использован для определения тактики лечения. Одной из первых попыток систематизации пато-механических и структурных изменений этого сегмента была предпринята F.Pauwels, он предложил разделять переломы шейки бедра не только по характеру смещения дистального фрагмента, но и по плоскости перелома. Им были выделены три типа переломов в зависимости от угла образованного плоскостью перелома и горизонтальной линией Переломы шейки были разделены по схеме Пауэлса следующим образом (рис. 17):

Угол менее 35 градусов – благоприятный прогноз.

35-50 градусов у 50% неблагоприятный прогноз.

Более 50 градусов - неблагоприятный прогноз.

а |

б |

в |

|

Рис. 17. Классификация переломов шейки бедра по Пауэлсу. а – Пауэлс-I; б – Пауэлс-II; в – Пауэлс-III. |

|

||

Российская школа (по А.В. Каплан) подразделяет повреждения проксимального отдела бедра на латеральные и медиальные переломы, последние в свою очередь делятся на:

1.Субкапитальный перелом, когда плоскость перелома проходит на месте

или вблизи перехода головки в шейку бедренной кости.

2.Трансцервикальный перелоим: плоскость перелома проходит непосредственно

через шейку.

3. Базальный: перелом проходит у основания шейки.

По характеру смещения все медиальные переломы разделил на абдукционные или вальгусные, и аддукционные или варусные. При этом варусные прогностически менее благоприятны. Среди латеральных переломов выделяют межвертельные и чрезвертельные (А.В.Каплан, 1967).

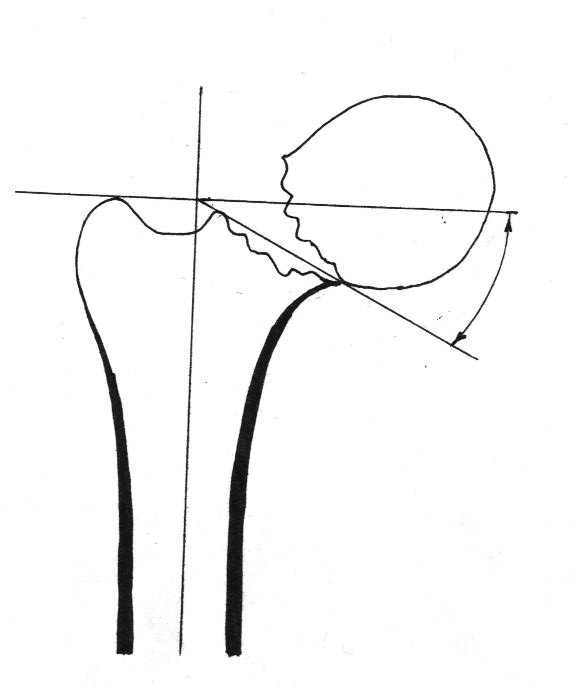

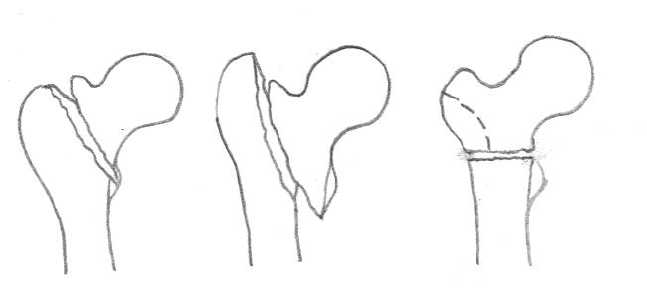

R. Garden выделяет четыре прогностические группы передомов шейки бедра:

1 — неполный, субкапитальный перелом;

II — полный субкапитальный перелом бедра без смещения;

III — полный перелом шейки бедра с частичным смещением;

IV — полный перелом с полным смещением отломков.

В последней группе в связи со значительным смещением отломков резко нарушается венозный отток от головки бедренной кости, а следовательно, и микроциркуляция вообще, поэтому степень аваскулярных некрозов в этой группе приближается к 80%. При переломах без смещения (вколоченные) исходы более благоприятные в связи с сохранившимся достаточным уровнем кровоснабжения.

|

Рис. 18. Схема Гардена |

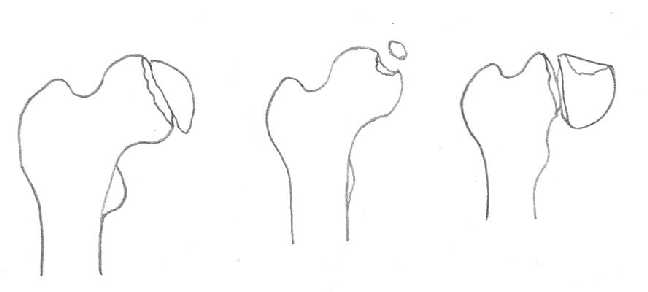

Чрезвертельные переломы подразделяются на следующие виды Evans (1949)/Jensen(1975):

двухфрагментарные переломы без смещения

двухфрагментарные переломы со смещением

трехфрагментарные переломы с повреждением заднее-латеральной стенки

трехфрагментарные переломы с повреждением медиальной стенки

четырехфрагментарные переломы

Классификацией, которая учитывает повреждения всего проксимального отдела бедра является классификация Ассоциации Остеосинтез (АО).

Классификация АО:

А – околосуставные внекапсульные повреждения – перелом вертельной зоны;

В –околосуставные внутрикапсульные повреждения – перелом шейки;

С – внутрисуставные повреждения – переломы головки (рис.19).

А |

В |

С |

Рис. 19. Распределение переломов проксимальног отдела бедра по типам в зависимости от локализации повреждения.

ТИП А – околосуставной внекапсульный перелом вертельной зоны. При вертельных переломах ломается кортикал бедренной кости:

А1 – чрезвертельный простой перелом по медиальной поверхности;

По межвертельной линии;

Через большой вертел (вколоченный или невколоченный);

Ниже малого вертела (высокий или низкий варианты);

А2 - чрезвертельный оскольчатый перелом по медиальной поверхности

С одним промежуточным фрагментом;

С несколькими промежуточными фрагментами;

Распространяющийся более 1 см ниже малого вертела;

А3 - межвертельный перелом латерального и медиального кортикалов

Простой, косой;

Простой, поперечный;

Оскольчатый (распространяющийся на большой вертел или распространяющийся на шейку (рис. 20)).

А1 |

А2 |

А3 |

Рис. 20. Внесуставные переломы межвертельной зоны, типа А.

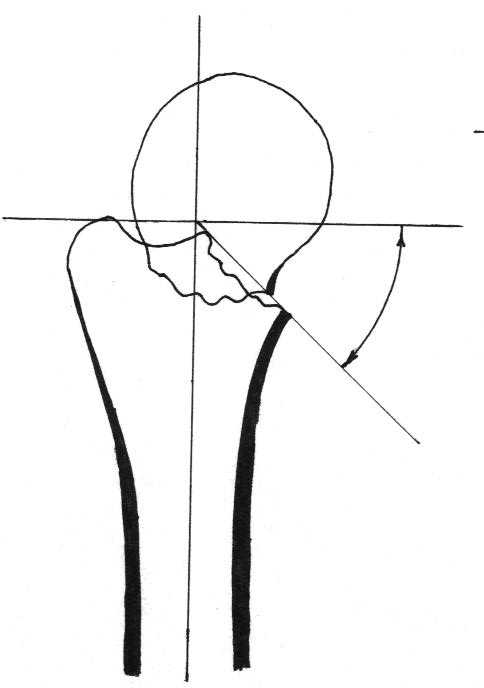

ТИП В – околосуставной внутрикапсульный перелом шейки. Прогноз переломов шейки бедра зависит от их локализации (субкапитальный или трансцервикальный), направления и величины смещения.

В1 – околосуставной перелом шейки, субкапитальный с небольшим смещением.

вколоченный в вальгус, более 150 (с угловым смещением кзади менее 150 или более 150);

вколоченный в вальгус менее 150 (с угловым смещением кзади менее 150 или более 150);

невколоченный;

В2 – трансцервикальный перелом шейки.

Базицервикальный;

Через середину шейки, аддукционный;

Чрезшеечный от сдвига;

В3 – субкапитальный, невколоченный перелом со смещением

Умеренное смещение с наружной ротацией;

Умеренное смещение по длине с наружной ротацией;

Значительное смещение (варусное смещение или смещение по длине), (рис. 21).

В1 |

В2 |

В3 |

Рис. 21. Околосуставные переломы шейки бедра, типа В.

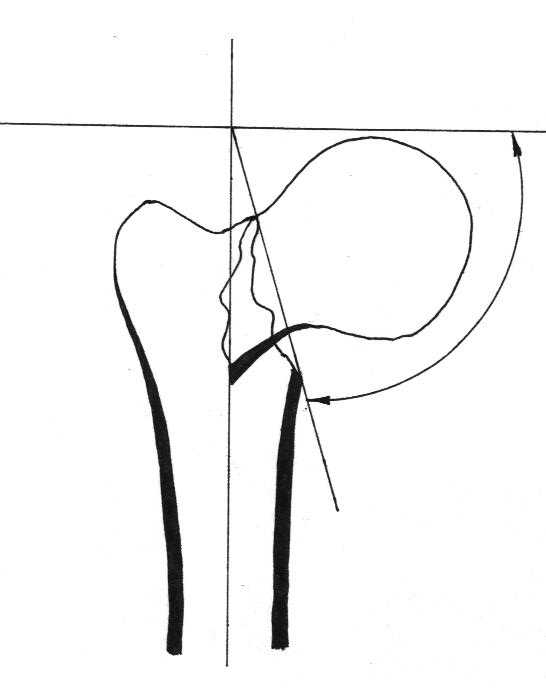

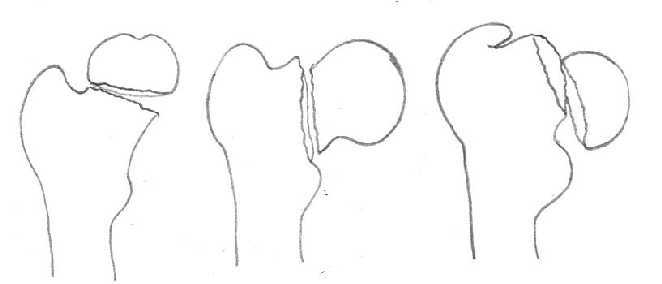

ТИП С – Внутрисуставной перелом головки. Головкой называется часть проксимального сегмента бедра, покрытая суставным хрящом.

С1 – внутрисуставной перелом головки.

Отрыв от места прикрепления круглой связки.

С разрывом круглой связки.

Большой осколок.

С2 - внутрисуставной перелом головки с вдавливанием.

Задневерхней части головки.

Передневерхней части головки.

Раскалывание с вдавливанием.

С3 - внутрисуставной перелом головки с переломом шейки (рис. 22).

Раскалывание и чрезшеечный перелом

Раскалывание и субкапитальный перелом.

Вдавливание и перелом шейки.

С1 |

С2 |

С3 |

Рис. 22. Внутрисуставные переломы головки, типа С.

Лечение

Консервативное лечение.

Показаниями к консервативному лечению являются вколоченные переломы типа В1 (по классификации АО), чрезвертельные переломы типа А1 без смещения отломков и наличие абсолютных противопоказаний к оперативному лечению. У пожилых пациентов используют деротационный сапожок в течение 4-6 недель с активизацией больных и последующей вертикализацией, у лиц молодого возраста - скелетное вытяжение в течение 4-6 недель с дальнейшим наложением кокситной гипсовой повязки. В дальнейшем дозированная нагрузка на нижнюю конечность в течение 1,5-2 месяцев, полная нагрузка через 3-4 месяца со дня травмы.

Хирургическое лечение.

Основная задача лечения пострадавших с проксимальными переломами бедра на первом этапе — спасение жизни и профилактика гипостатических осложнений. Развитие этих осложнений носит прогрессирующий характер, в связи с чем сроки с момента травмы до проведения операции играют решающую роль. Второй важнейшей задачей является восстановление опороспособности нижней конечности. Для ее решения у пострадавших пожилого и старческого возраста принципиально возможны два подхода (с учетом соматического состояния больного, характера перелома, репаративных возможностей организма, предполагаемых сроков начала неконтролируемой нагрузки, стабильности фиксации) — остеосинтез и артропластика. Оперативные вмешательства при проксимальных переломах бедра должно проводиться в ранние сроки – в первые 12часов после травмы, с целью профилактики целого ряда жизнеопасных осложнений.

Применение хирургических технологий позволяет в ранние сроки вертикализировать пациента и возвратить к привычному образу жизни. Главным требованием к оперативному лечению является малая травматичность, продолжительность вмешательства, позволяющее создать стабильную фиксацию и в ранние сроки осуществить ходьбу с нагрузкой на конечность. На сегодняшний день ведущими доктринами хирургического лечения переломов проксимального отдела бедра являются артропластика и остеосинтез с использованием динамического бедренного винта, гамма-гвоздя, реконструктивного гвоздя, канюлированных винтов (рис. 20, 21). Для проведения артропластики в настоящее время есть три типа эндопротезов, используемых при лечении больных с переломами шейки бедра: 1) монополярные эндопротезы или монополярные головки в сочетании с ножками современных конструкций: 2) биполярные эндопротезы — с возможностью вращения по двум радиусам; 3) тотальные эндопротезы. Применение остеосинтеза при чрезвертельных переломах и переломах типа В1 по классификации АО в подавляющем большинстве случаев приводит к консолидации перелома, а при остеосинтезе переломов шейки бедра частота несращений составляет 33%, развития аваскулярного некроза — 16%, повторная операция требуется в 20-36% случаев (Cooper С., 1992). Главными факторами, влияющими на сращение перелома шейки бедра при остеосинтезе, являются: сохранность кровоснабжения проксимального фрагмента, временной промежуток между травмой и оперативным лечением, биомеханические особенности перелома. наличие и выраженность смещения отломков.