- •7. Оценка эффективности систем управления (эсу) с помощью нормативной системы показателей.

- •6. Методы субъективных измерений

- •I этап. Выявление фактической структуры путем анкетирования:

- •II этап. Определение экономической ответственности и заработной платы:

- •III этап. Анализ графиков распределения экономической ответственности и заработной платы:

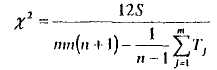

- •Этапы проведения последовательной кластеризации

Этапы проведения последовательной кластеризации

Анализ организационной структуры.

Выделение основных задач.

Построение матрицы, характеризующей каждый элемент деятельности.

Определение расстояния между векторами - характеристическими признаками.

Построение матрицы расстояний размерности n х n.

В полученной матрице находится минимальный элемент, координаты которого соответствуют векторам (не =0), объединяемым в один кластер, если выполняется ограничение. Если ограничение не выполняется, выбранному минимальному элементу присваивается значение бесконечности.

Объединение векторов с пересчетом матрицы расстояний по формуле:

![]()

n – число объектов в соответствующем кластере.

Объединение векторов производится до тех пор, пока соблюдаются ограничения. Если невозможно произвести объединение не нарушив ограничения, кластеризация заканчивается.

Путем кластеризации элементов деятельности формируется состав сфер для первого уровня. Затем, используя полученные результаты, можно формировать сферы последующих уровней.

Репрезентантом является:

1. если число элементов в кластере = 1, то элемент является репрезентантом,

2. если число элементов в кластере >2, то тот, у кого сумма расстояний до остальных элементом, минимальна,

3. если число элементов в кластере =2, то тот, у кого максимальна.

Дескриптивная характеристика управленческих решений.

УР – одноразовый акт воздействия субъекта управления на объект, устанавливающий программу работ, направленный на реализацию конкретных целей. Орг-ия процесса принятия УР может быть дескриптивной и конструктивной.

Дескриптивная включает такие характеристики, как классификация УР, распределение УР по субъектам и объектам, координация по этапам.

Виды УР:

1. по источнику возникновения:

- внешние, - внутренние,

2. по сфере деятельности:

- финансово-экономические,

- технические,

- технологические,

- социологические,

- производственные,

- организационные,

3. по функциональному содержанию:

- плановые,

- координирующие,

- регулирующие,

- сбытовые,

- снабженческие и др.,

4. по уровню иерархии:

- высший ур., - средний ур. - низший ур.,

5. по широте проблематике:

- общие, - частные,

6. орг-ии разработки:

- единоличные,

- коллегиальные,

- коллективные,

7. по условиям определенности ситуации:

- неопределенности,

- риска,

- определенности.

Представление о классификации можно получить, анализируя входящую и исходящую динамику.

10 этапов подготовки принятия УР (Янг):

определение целей (количественно измерима и достижима, причина разработки дерева целей – недовольство) – выявление проблем (сопоставление выхода и целей) – постановка диагноза – поиск решения (проблемная ситуация = проблема+условия. Устранение причин, адаптация, уход из ситуации)– оценка альтернатив и выбор 1 (Лаборатория экономического анализа) – согласование и утверждение УР – подготовка к вводу (превращение решения в действие) – управление применением (инструкции) – проверка эффективности.

Строится оперограмма «этап-подразделение».

17. Экспертные оценки в принятии управленческих решений.

Экспертно-аналитические методы – комплекс логических и математико-статических методов и процедур, направленных на получение от специалистов информации, необходимой для выбора рационального УР. При оценке сложных проблем 1 специалист не в состоянии учесть все факторы, поэтому используется мнение экспертов.

Виды:

анкетирование – письменный опрос. Анкеты могут быть: открытыми, закрытыми,

интервьюирование – устный опрос, особенность – возможность быстрого ответа,

метод Дельфи – многотуровая процедура анкетирования,

дискуссия – открытое коллективное обсуждение,

мозговой штурм – творческий поиск.

Выбор вида оценки зависит от целей и проблемы.

Методы субъективных измерений:

ранжирование (наиболее оптимально при кол-ве объектов до 10, максимум 20),

метод непосредственной оценки – приписывание объектам числовых значений в определенном интервале. Обычно используют его, а потом ранжирование. Максимальному значению оценки присваивается ранг 1,

парное сравнение – установление предпочтения объектов при сравнении возможных пар. Это проще, чем ранжирование,

последовательное сравнение – комплексная процедура, включающая ранжирование и непосредственную оценку.

Оценка согласованности мнений экспертов для простых рангов производится путем расчета коэффициента конкордации W, т.е. общего коэффициента ранговой корреляции для группы, состоящей из m экспертов.

1) Находим сумму оценок (рангов) по каждому фактору, полученную от всех экспертов

2) находим среднюю этих сумм = №1/кол-во экспертов,

3) рассчитываем S - сумму квадратов разностей отклонений суммы рангов по каждому фактору от средней суммы рангов.

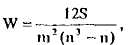

4) рассчитываем W - коэффициент конкордации по формуле, предложенной Кендаллом:

m – кол-во экспертов,

n – кол-во объектов.

Значение 0<W<=1. Если W=0, то связи между ранжированием разных экспертов не существует. W=1 - полное совпадение мнений экспертов (обычно > 0,7).

Для связанных рангов:

где ti - количество одинаковых рангов в j ряду.

Для оценки значимости коэффициента конкордации при наличии связанных рангов используется критерий Пирсона (х2) Если вычисленное значение х2 будет больше табличного для соответствующего числа степеней свободы, то согласованность мнений экспертов не является случайной (число степеней свободы равно числу рассматриваемых факторов (параметров) — 1)

Групповая оценка объектов. Для групповой оценки объектов, как правило, пользуются средним значением оценки для каждого объекта. При этом необходимо учитывать компетентность экспертов. Компетентность экспертов оценивается по степени согласованности оценок эксперта с групповой оценкой объектов.

Рассчитаем вспомогательную величину первого приближения.

А' = 1x0,335 г 2x0,665 = 1,665

Вычислим К компетентности первого приближения.

Когда вектор коэффициентов компетентности стабилизируется, дальнейшие вычисления не дадут существенных уточнений.

Организация выбора управленческих решений.

№16 и № 28 (конструкт. и дескрипт.), №30 (групповой выбор)

К этапу выбора решения все еще сохраняется неопределенность информации, обусловленная наличием многих ситуаций и целей. Используется принцип последовательного уменьшения неопределенности путем сужения множества решений.

1.Исходное множество альтернативных решений.

2.Множество решений сужается до множества допустимых решений.

3.Множество допустимых решений сужается до множества эффективных решений.

4.Выбор единственного решения У* из множества эффективных решений.

Допустимые решения удовлетворяют множеству ограничений. Эффективные решения выбираются на основе анализа предприятий (решение является эффективным, если не существует более предпочтительного решения). Множество эффективных решений называется множеством Парето. Все эффективные решения несравнимы между собой, для определения эффективности (оптимальною) решения требуется дополнительная информация. Критерии выбора оптимального решения для индивидуального лица, принимающего решения, устанавливаются в зависимости от вида стратегии.

Осторожная, пессимистическая, девиз: « Рассчитывай на худшее».

Оптимистическая, девиз: «Рассчитывай на лучшее».

Рациональная, девиз: «Рассчитывай на наиболее вероятные условия».

Критерии пессимизма (из худшего выбирается лучшее).

Критерий оптимизма (из лучшего выбирается лучшее).

Критерий максимума среднего выигрыша – с учетом вероятности.

Критерий пессимизма - оптимизма (Гурвица) - взвешенная комбинация критериев пессимизма и оптимизма.

Система информационного обеспечения принятия управленческих решений и дифференцированного обеспечения руководства научно-технической информацией.

Система обеспечения рук-ва НТИ предполагает режим индивидуального информац обеспечения рук-лей разных уровней с целью содействия принятого рук-лями решений по конкретным проблемам техники, науки и пр-ва. Реализация этой цели осуществляется путем выявления информ потребностей пользователей системы исходя из их задач и функций.

Данная система целенаправленно перерабатывает информацию с целью извлечения необходимых для пользователя данных и готовит документы с выводами. Выявление потребностей осуществляется на основе документации, запросов, участия в совещаниях, личных контактов.

Требования к информ документам:

мин объем,

сопоставление отеч и заруб опыта,

выводы и предложения по вопросу и пр.

Под конкретных руководителей создается БД.

Создавалось на базе отдела научно-технической информации. Туда мог обратиться любой сотрудник. Они заводили на него карточку с направлениями документов. Выдаваемые документы:

информ сообщение (до 3 стр.) – текущая информация, составляется на основе сравнения нескольких источников,

аналитическая справка (до 10 стр.) – обобщенные критически оцененные сведения об отеч и заруб опыте на основе научного анализа,

аналитический обзор (до 30 стр.) – систематизированные обобщенные критически оцененные сведения о тенденциях, обоснование выводов и предложений.

Информ обеспечение процессов принятия УР есть не везде. Предполагается создание информационно-поисковой системы (ИПС), которая обеспечивает тесную связь информ обеспечения с процессами приятия УР. ИПС предполагает использование БД, построение моделей принятия УР и исп-ие накопленного информ материала для генерирования новых идей.

БД – комплекс, включающий структуры орг-ии инф-ии, алгоритмы, спец языки, программы и технические ср-ва, обеспечивающие создание и эксплуатацию эффективных систем накопления информации, ее обновления, корректировку и использование. Для формирования БД используют 3 группы данных:

неидентифицированные параметры, случайные события (для топ-менеджеров),

частично идентфиицированные параметры (для среднего менеджмента),

идентифицированные параметры (для нижнего уровня управления).

Моделирование процессов принятия УР позволяет постепенно перевести часть 1ых во 2ую группу, из 2ой в 3ью. Информация должны быть организована не путем наблюдения, а путем расчетов и оценок, т.обр. БД 3й области может стать частью БД 2ой.

Методы анализа информационных потоков.

Информационная система – совокупность видом деятельности, которые обеспечивают сбор, переработку, хранение и обработку информации. Информация – мера устранения неопределенности знания пользователя о состоянии объекта или события в нем.

Информация может быть:

по направлению движения: входящая + исходящая = документооборот, внутренняя,

по времени: перспективная, оперативная, текущая,

по виду представления: устная, письменная, визуальная,

по источникам возникновения: директивная (управленческая: приказы, распоряжения), нормативная (ГОСТ, инструкция, карта технологического процесса, норма расхода), производственная,

по способу презентации: документированная, недокументированная,

по степени обработки: первичная, вторичная.

Информ систему можно разделить на блоки:

информ обеспечения выполнения функция управления,

информ система обеспечения рук-ва НТИ,

система поддержки и принятия УР (каких-то блоков может не быть).

Информ проект пр-ия – основа для компьютеризации и автоматизации.

Цель – рационализация, исключение дублирования.

Методы:

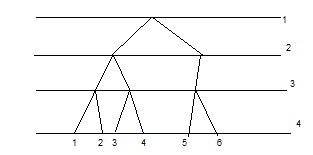

1.Схема информационного потока. Исп. для формирования документопотоков небольших расходов. График показывает к какому числу какое подразделение должно подготовить какой документ: ось х - структурные подразделения, ось у – время, день.

2.Дерево информационного потока. Дерево – взаимосвязь документов и показателей по уровням. Исп. для группировки док-ов для расчетов. Изображаются док-ты по уровням (кружочки/палочки), затем строится матрица смежности – показывает, на каком уровне показатели попадают в 1 класс.

3. Сетевые модели. Исп. для оптимизации времени обработки данных. Цель – выявить критический путь и сократить его время (аналогично заданию – найти кратчайший путь).

4.Матричная информационная модель.

Строится 4 квадранта. Циклов быть не должно.

1. документа, разрабатываемые в отделе,

2. отделы-потребители документов,

3. входящие документы,

4. движения документов,

5. отделы-поставщики.

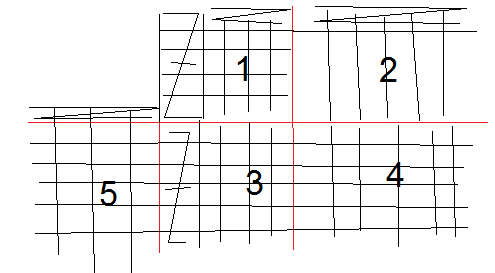

5.Графоаналитический метод. Объединяет графический и матричный методы и позволяет упорядочить документы.

Стрелки/кружочки, затем матрица смежности 5*5: ставим 1, если от документа идет стрелка.

Подсчитывается сумма по строкам. «0» - док-ты нулевого уровня (входящие) – первичная информация.

Далее матрица умножается сама на себя (потом снова на первую и т.д.), а вновь появившиеся «0» - док-ты первого уровня.

Строится упорядоченный граф (все стрелки вверх). 3 уровень – конечная информация.

21. Организация рабочего времени управленческих работников.

Управленческий труд по сравнению с трудом рабочих имеет свои существенные особенности. Прежде всего это умственный труд, что определяет специфику организации управленческого труда. Предмет – информация, следовательно информационный характер. Особенность результатов управленческого труда: они трудно поддаются количественной оценке (за исключением копировщика, чертежника и пр.)

Расчеты, чертежи – это промежуточные результаты, а не окончательные. Свойство управленческого труда: его эффективность должна оцениваться по результативности и прогрессивности принимаемых решений – по их влиянию на результаты деятельности работников, непосредственно занятых производством.

По характеру участия в процессе управления управленческие работники делятся на:

руководители (предприятий, структурных подразделений) – определяют цели и направления деятельности (эвристический и административный труд). Задача – принятие решений и обеспечение их выполнения,

специалисты (инженеры, техники, экономисты, юристы, дизайнеры и пр.) – разработка и внедрение в пр-во технологических процессов (эвристический труд с элементами оперативного). Задача – разработка наиболее оптимальных решений по технологическим и организационным вопросам,

служащие (архивариусы, делопроизводители, кассиры, машинистки, агенты по снабжению, секретари, чертежники и др.) – работа, связанная с обеспечением деятельности 1 и 2: сбор, фиксация, передача, первичная обработка информации, множительные работы, оформление документов (оперативный труд). Задача – своевременное обеспечение информацией.

Одним из критериев уровня организации труда является степень использования рабочего времени. Структура затрат времени также раскрывает содержание труда, т.е. показывает, на сколько рационально построены процессы. Можно выявить загрузку и затраты времени на работу, а также установить на основании этого норму и выявить резервы.

Изучение рабочего времени позволяет получить представление о загрузке отдельных категорий работников и о затратах времени на основные и наиболее массовые виды работ, выполняемых в аппарате управления. Анализ их дает возможность установить (если они отсутствуют) нормы труда, более четкие критерии оценки работы, выявить резервы сокращения затрат управленческого труда.

При изучении затрат рабочего времени пользуются их классификацией.

Рабочее время делится на:

время работы – период, в течение которого выполняется работа. Оно делится на:

а) время выполнения должностных обязанностей:

- подготовительно-заключительное – на начало и завершение работы (получение задания и сдачу работы),

- основной работы – выполнение основных функций (оперативное). Делится на:

+ организационно-административной работы – решение орг вопросов управления (контроль и координация),

+ творческой работы – время эвристического труда (аналитической работы, проектирования, планирования, поиска оптимальных решений и т.д.),

+ формально-логической работы – преобразование информации по установленным методикам,

+ технической исполнительной работы – сбор и передача информации, оперативный труд.

Все виды основной работы могут быть ручными , машинно-ручными, машинными.

- обслуживания рабочего места - обеспечение (документами, уборка, перемещение сотрудников)

б) время непроизводительной работы – исправление неправильно выполненной работы, поиск документов и пр.,

в) время выполнения работ, непредусмотренных должностными обязанностями.

время перерывов – работник не занят деятельностью:

а) регламентированных перерывов – на отдых (различается) и личные надобности (10 минут в смену) - для поддержания трудоспособности,

б) нерегламентированных перерывов – перерывы, вызванные нарушением трудовой дисциплины. Могут зависеть (разговоры) или не зависеть от работника (орг-технические).

Степень экстенсивного использования рабочего времени оценивается величиной коэффициента экстенсивности Кэ, рассчитываемого по формуле:

Кэ =(Ф-П)/Ф=1-П/Ф,

где П - регламентированные и нерегламентированные перерывы в работе (мин);

Ф - фонд рабочего времени (мин).

Этот показатель может быть дополнен показателями, характеризующими величину потерь рабочего времени по различным причинам. Это, в частности, коэффициент потерь рабочего времени. Степень рациональности использования затрат рабочего времени может быть определена путем сравнения фактических затрат рабочего времени с нормативами, установленными применительно к определенной должностной категории работников. Интегральный показатель использования рабочего времени: Кн=Кр*Кэ.

22. Оценка эффективности и сложности управленческого труда, ее связь с оплатой.

Определяется фактические уровень вклада и вознаграждение:

L = K1*L1+K2*L2

k1 =(0+S+R)/4,3

l1 = Ea(ij)*x(ij)

k2 = (Ea(ij)*x(ij))/4

l2 = Ea(ij)*x(ij)

k1 – коэффициент профессионально-квалификационного уровня,

k2 – коэффициент сложности труда

0 – оценка образования (1 – среднее, 2 – среднее специальное, 3 – высшее),

S – стаж работы (0,25 0,5 0,75 1),

R – оценка изобретательства (0,1 0,2 0,3)

l1 – оценка деловых качеств по аттестационному листу,

l2 – оценка результатов труда,

L – оценка трудового вклада.

Сначала оценки разбиваются на интервалы. Длина интервала:

У = (Lmax – L min)/(1+3,2*lg(n))

После этого записываются все интервалы.

Затем вычисляется коэффициент соотношения окладов:

Q = корень степени (m-1) из (Dmax/Dmin)

n – кол-во оценок,

D – оклад,

m – кол-во интервалов У.

Фактический оклад составляет:

Z = Dmin * (Q в степени l-1)

l – номер интервала.

Для первого интервала оклад = минимальному. Для второго: минимальный оклад * Q и т.д.

Также используют:

коэффициент централизации – количество сотрудников, выполняющих функцию в заводоуправлении к общему количеству сотрудников. Централизация – делегирование функций между заводоуправлением и управлением на местах,

численность работников аппарата управления и норма управляемости (= масштаб управления), которая зависит от задач (простые и индивидуальные). Оптимальная норма управляемости:

- для высшего звена управления 4-8 человек,

- для среднего (функциональные рук-ли) 8-15 человек,

- для низшего (мастер) 20-40 человек,

3. сложность орг структуры управления (для линейного принципа):

S = n*+n(n-1)**+n(2n-1-1)*** - формула Грачунаса

n – количество работников/связей

* - прямые связи,

** - парные,

*** - перекрестные.

Схема конфиденциального взаимодействия смежных подразделений.

Если есть необходимость повысить эффективность информ сетевого взаимодействия подразделений в адаптивных частях орг-ии, то необходимо строить индивидуальные коммуникационные системы.

Методика разработки:

выявляются функциональные области (ФО), с которыми работают подразделения адаптивной части орг-ии. Примеры ФО: финансы, поставки, бу, сбыт и пр.,

ФО делятся на процессы (П): например сбыт на связи с заказчиками, продажа товара, слежение за расчетами и пр. При необходимости процессы делятся на действия,

для каждого процесса разрабатывается форма БД. Информация может создаваться или использоваться в каком-либо процессе. В одном процессе может создаваться/использоваться несколько БД,

формируется матрица «процессы – БД»,

размещение БД в подразделения орг-ии.

формируется матрица «процессы – подразделения». Отдел может быть ответственным исполнителем процесса или полностью/частично участвовать в другом процессе (обменивается информацией своей БД). Должны быть вход, выход, ресурсы и владелец (тот, кто отвечает),

матрица №4 соединяется с матрицей №6. В рез-те получается трехмерная матрица «процессы – БД – подразделения» (план БД):

по информации построенных матриц графически изображаются информ связи между смежными подразделениями – коммуникационная схема конфиденциального взаимодействия смежных подразделений:

Связи в этой схеме двухсторонние, смежные. Например, из подразделения 3 невозможно связаться с БД подразделения 8 через 7 (можно только напрямую с <S).

В данной коммуникационной схеме будет обеспечена:

- секретность информации (связь только взаимодействующих подразделений, не участвующие в общем процессе подразделения не имеют возможности доступа не к своим БД);

- быстрота обмена информации (так как нет путей обходов);

- простота реализации (двухстороннюю связь обеспечить всегда легче, чем связь "в кольце" или "всеканальную связь").

Построенные коммуникационные связи между подразделениями обеспечивают:

- обмен информацией из БД связанных подразделений;

- работу "электронной почты" между подразделениями;

- связь с вышестоящим руководством,

9. формируется матрица смежности: если 2 отдела имеют общую связь, то ставится 1, если нет – 0,

10. анализ результатов, выделяются подразделения, которые можно объединить «в кольце» и пр. Получается итоговая коммуникационная схема.

Метод функционально-стоимостного анализа в управлении.

ФСА – метод технико-экономического исследования функций управления хозяйственной системы любого уровня иерархии, направленный на поиск путей совершенствования и резервов снижения затрат на управление на основе выбора экономических способов осуществления функций. Объект – система управления, подсистема административного рук-ва, функциональные-целевые-обеспечивающие подсистемы, а также составные части хоз системы, кадры, информация, технология, функции, орг структура, УР.

Главная функция управления объекта – та, ради которой он создан. Основная функция – та, которая необходима для реализации главной. Вспомогательная функция – та, что способствует осуществлению основной. Действующая функция – та, что действительно выполняется объектом. Требуемая функция – та, что объект должен иметь, чтобы полностью удовлетворить общественные потребности.

Сравнивая комплексы действующих и требуемых функций, можно выделить отсутствующие и лишние.

Цель ФСА – сокращение затрат на осуществление функций управления при сохранении или повышении уровня их качества, повышение эффективности работы аппарата управления для достижения наилучших результатов.

ФСА включает этапы:

подготовительный – выбор объекта, задачи, рабочий план и приказ о проведении ФСА. Объект выбирается на основе комплексного анализа хозяйственной системы и определяет перечень задач: снижение расходов, совершенствование управления и орг структуры, информационного и технического обеспечения, улучшение функционирования и т.д.,

информационный – сбор, систематизация и изучение данных. Включает: описание состава функций объекта, его сущности, характеристику кадров и техники, подготовку информации, построение структурно-функциональной модели,

аналитический – формулировка, анализ и классификация функций, их декомпозиция, анализ взаимосвязей между подразделениями, дается стоимостная оценка функций. Определяется степень значимости функций, их качество и уровень затрат.

творческий – выдвижение идей о способах выполнения функций, отбор наиболее целесообразных,

исследовательский – эскизная проработка отобранных вариантов, сравнительная технико-экономическая оценка вариантов совершенствования управления, отбор рациональных вариантов, разработка проекта. Разрабатывается технические задание и проект,

рекомендательный – рассмотрение и утверждение орг проекта и решение о порядке его внедрения,

внедрения – подготовка работников, имеющих отношение к объекту анализа. Разрабатывается система мат стимулирования его внедрения и дается оценка экономической эффективности внедрения результатов ФСА.

Программно-целевой метод в управлении.

Данный подход получил большее распространение в металлургии, чем ФСА.

Множество целей делится на 2 класса:

обычные (реализуются усилиями основной части хозяйственной системы) – на основе иерархической системы управления,

важнейшие – для их реализации создается специальный орган.

Подсистемы оказываются в двойном подчинении. Административно при выполнении обычной работы ни подчинены управленческой системе своего уровня, а в части работ, входящих в целевую программу (важнейшую), они обязаны выполнять указания органа управления реализацией программы.

Использование этого метода помогает при составлении программ и планов сконцентрировать ресурсы на выполнение мероприятий наиболее эффективно для достижения поставленных целей.

Область применения: определение направлений развития, решение конкретных проблем в рамках улучшения хоз систем, проектирование орг структур, улучшение качества принимаемых решений (конкретизация целей).

Сущность – определение и детализация составных элементов целей и путей их достижения, выявление существующих между ними взаимосвязей, обеспечение логики решения проблемы (цели-пути-ресурсы). Структуризация проблемы на составные части с последующей возможной численной оценкой их относительной важности осуществляется путем построения целей. Одна из главных задач построения дерева целей – установить полный набор элементов на каждом уровне и определить взаимосвязи соподчиненность между ними (качественный аспект). Другая задача – определить коэффициенты относительной важности элементов (количественный аспект).

Правила построения дерева целей:

соподчиненность (нижний уровень подчиняется более высокому),

сопоставимость (по масштабу и значимости на 1 уровне),

полнота,

определенность (возможно оценить степень достижения цели в количественном выражении),

возможность корректировок.

Дерево целей может представлять полный сводный граф (содержать цели, мероприятия, ресурсы) или являться частным несвязным графом (цели или мероприятия или ресурсы).

Принципы структуризации целей:

предметный – разбитие на элементы той же природы, но более дробные,

функциональный – выявление отдельных функций, в совокупности определяющих содержание цели,

детализации по этапам (пр-во, распределение, обмен, потребление),

принцип адресности – по месту исполнения,

по элементам процесса пр-ва – ср-ва труда, предметы труда, деятельность и пр.

Может быть использован не один 1 принцип в 1 дереве целей. Глубина детализации определяется целями исследования.

Рекомендуется следующая последовательность создания эффективной системы управления:

Цель предприятия – дерево целей – состав функций – дерево мероприятий – функциональные задачи – их ранжирование – определение принадлежности цели функциям – дерево ресурсов – блок-схема и последовательность решения задач – проверка обеспеченности блок-схемы – выявление возможностей – выбор принципов построения орг структуры – построение орг структуры – анализ информационной модели – формирование кадрового обеспечения – разработка инструкций.

26. Нормирование труда управленческих работников

Нормирование труда служащих учреждений значительно отличается от нормирования труда на производстве.

Сравнение рабочей нагрузки, приходящейся на подразделение, с фактически отработанным количеством часов позволяет выявить избыток или недостаток служащих той или иной специальности или квалификации. Численность избыточных работников * средняя з/п = величина возможной экономии.

Можно выделить ряд моментов, служащих необходимым условием успешного применения программы по нормированию труда.

1. Нормативы должны быть точными.

2. Необходимо уделять должное внимание каждому работнику и тем побудительным мотивам, которые им движут.

3. Работа должна быть организована и определена таким образом, чтобы каждый человек четко знал свои обязанности и то, чего ждет от него руководство.

4. Соблюдение всех норм трудовых отношений.

Норма – такая интенсивность работы, при которой средний хорошо обученный работник может выполнять свои функции без чрезмерного напряжения, обеспечивая приемлемое качество работы в течение всего рабочего дня.

1.Норма времени

2.Норма затрат труда при объективных условиях.

Может рассчитываться на выполнение всего объема работ:

по п/п

по подразделению

по функциям

по процедурам.

Существуют десятки методов нормирования труда, которые можно условно разбить на три группы – неформальные, полуформальные и формальные. Метод нормирования – инструмент.

Неформальные методы включают оценивание, составление оперативных графиков, исследование рядов. Дают возможность оценить уровень производительности в подразделении. Оценки производительности, полученные при помощи этих методов, нельзя считать нормативами в прямом смысле слова, это скорее некие ориентиры, ожидаемые значения или целевые показатели.

оценки – приблизительное суждение о количестве. Они субъективны и ничем не доказываются,

анализ временных рядов предполагает применение промышленной статистики или отчетные данные о производительности за известный период времени для сравнения текущих данных с данными предшествующего периода. Это самая простая форма нормирования. Можно узнать, лучше или хуже стали работать сотрудники и насколько,

оперативные графики – метод орг-ии труда. Его применение оказывает давление на исполнителей: они вынуждены торопиться, чтобы уложиться в график.

Полуформальные методы предполагают ведение журнала самоконтроля (журнала использования рабочего времени), проведение выборочных исследований работ, исследование неприведенных временных затрат. Оценки производительности, полученные этими методами, могут рассматриваться как приблизительные нормативы. Дают возможность разграничить время на работу и непроизводительные затраты.

выборочный метод – наблюдение за исполнителями с исп-ем статистических процедур. Фиксируется состояние работника: «занят», «не занят».Для сбора данных о работе составляется перечень основных функций и определяется по выборке частота их выполнения. Полученные рез-ты переводятся в % и определяется средняя продолжительность выполнения функции. Норматив = объем работы/средняя продолжительность,

метод самоконтроля - предполагает активное участие исполнителей в нормировании труда. При этом сбор сведений о характере работы, времени начала, времени конца и объеме выполненной работы поручается непосредственным исполнителям. Не требует спец подготовки.

Формальные методы включают исследование приведенных временных затрат и предопределенного времени. Это весьма сложные методы, но позволяют получить научно обоснованные нормативы производительности.

анализ временных затрат есть процесс наблюдения за выполнением трудовой операции, предполагающий измерение времени с помощью приборов и построение оценок интенсивности труда работников для выработки норматива по данной операции. Развернутое описание работы. Применение хронометра,

система предопределенных нормативов – нормирование времени на операции.

Другое деление по методам нормирования:

Прямой метод нормирования – при наличии четкого содержания и объема соответствующих работ, прогрессивных нормативных данных, данных других п/п.

Последовательность:

1) анализ состава трудового пороцесса

2) проверка соответствия запроектированных условий труда, имеющимся по категории исполнителей

3) проверка возм-ти доп применения ср-в автоматизации и механизации

4) проверка наличия необходимых норм и нормативов

5) расчёт величины нормативной трудоёмкости по функциям путём суммирования трудоёмк по отдельным операциям

2) Косвенный метод.

1.изучение исходной информации, обеспечение ее однородности и прогрессивности

2.отбор из всех показателей тех, кот наиболее существенно влияют на трудоемкость

3.колич.оценка влияния отобранных показателей на трудоемкость упр-я

3.1.выбор формы мат.зависимости

3.2.нахождение параметров упр-я.

27. Организация рабочих мест управленческих работников

Рабочее место – закрепленная за одним исполнителем или группой рабочих часть производственной площади, оснащенная технологическим, вспомогательным и иным оборудованием, необходимым для выполнения производственного задания. Орг-ия раб мест – размещение структурных подразделений, рабочих мест исполнителей, создание условий труда в соответствии с санитарными нормами и правилами и оснащение раб мест.

Цель организации рабочего места: обеспечение эффективного и безопасного выполнения работ в установленные сроки на основе полного использования оборудования и рабочего времени.

Рабочие места делятся на:

кабинетные (10-30) и зальные (200-3000),

руководителей, служащих и исполнителей.

Существует понятие «типовых рабочих мест» (станд набор оборудования, мебели). S = Численность работников соответствующих категорий x норму работы категорий + места общего пользования. Оснащение рабочих мест выполняется в зависимости от категории и статуса.

Основные принципы организации рабочих мест характеризуются следующим образом:

1) специализация рабочего места – закрепление за ним технологически однородных работ;

2) оснащение рабочего места – рациональное расположение в пределах рабочего места основного, технологического и вспомогательного оборудования, инструментов, документации, средств связи и т.п.;

3) организация обслуживания рабочих мест – обеспечение рабочих мест средствами и предметами труда, необходимыми для осуществления производства, в т.ч.:

своевременное доведение до рабочего производственного задания и выдача тех. документации;

бесперебойное снабжение рабочего места материалами, заготовками и инструментами, энергоносителями;

ремонтное обслуживание, контроль качества и поддержание чистоты и порядка на рабочем месте;

4) планировка рабочего места – взаимное пространственное расположение на производственной площади основного и вспомогательного оборудования;

5) аттестация и рационализация рабочего места – мероприятия, включающие комплексную оценку соответствия рабочего места современным организационным и социальным требованиям.

Аттестация проводится комиссиями на уровне цеха или предприятия, в состав кот. входят: мастера, технологи, экономисты и др.

По результатам аттестации осущ-ся рационализация рабочих мест – совокупность мероприятий по улучшению и усовершенствованию рабочих мест.

Размещение внутри подразделения:

- движение раб потока д.б по прямой линии (рацион маршрут)

- сотрудники контактирующие м/ду собой д.б поблизости

- техника доступна всем

- условия труда д соотв санитарным нормам и правилам: 18-21С, влажность...

28. Конструктивная характеристика управленческих решений

Управленческое решение – это одноразовый акт воздействия субъекта управления на объект, устанавливающий программу работ, направления на определение и реализацию конкретной цели, стоящей перед управляемым объектом. УР есть там, где есть творчество, появляется что-то новое. УР характеризуется показателями:

творчество,

неопределенность,

вариантность (альтернативные варианты).

Нет готового решения. Когда УР переходит в инструкцию, - это процедура. УР – волевой акт, должно быть оформлено соответствующим образом.

Конструктивная характеристика процессов подготовки и принятия управленческих решений включает постановку задачи принятия управленческого решения, измерение характеристик решения, формирование решений, выбор наилучшего решения.

Постановка задачи принятия решения выглядит след. образом:

<S0, T, Q | S, A, B, Y, Z, K, У*>, где слева от вертикальной черты расположены символы, описывающие известные, а справа - неизвестные элементы задачи:

В условиях проблемной ситуации S0, располагаемого времени Т, ресурсов Q необходимо доопределить ситуацию So множеством альтернативных ситуаций S, сформулировать множество целей А, ограничений В, альтернативных решений У и найти оптимальное решение У*, руководствуясь сформулированным критерием выбора К.

Проблемная ситуация S0 описывается содержательно и, если возможно совокупностью количественных характеристик, заканчивается формулировкой проблемы, которую необходимо решить. В условиях неопределенности для доопределения ситуации S0 необходимо сформулировать гипотетические ситуации Sj, образующие конечное множество. Каждая ситуация Sj должна быть альтернативной всем остальным, т.е. все ситуации должны быть взаимоисключающими (независимыми).

Количественная характеристика ситуаций определяется через вероятность. Для полной группы независимых ситуаций сумма вероятностей равна 1.

Для четкого определения желаемого состояния по устранению проблемной ситуации необходимо сформулировать множество целей, описание которых осуществляется с помощью качественных и количественных характеристик. Наиболее важными из них являются критерии достижения целей, показатели степени достижения целей и приоритеты (показатели важности) целей.

Для достижения множества целей формируется множество альтернативных вариантов решений, из которых должно быть выбрано единственное оптимальное решение.

Принятие решений осуществляется в условиях различных ограничений (финансовых, материальных, правовых и т.д.), которые формируются и учитываются при разработке решений.

Критерий выбора наилучшего решения формулируется лицом принимающим решение.

В процессе принятия решений формируются ситуации, цели, ограничения, варианты решений и производятся измерения характеристик.

Для осуществления субъективных измерений применяются такие методы, как ранжирование, парное сравнение, непосредственная оценка и последовательное сравнение.

Критерии выбора оптимального решения для индивидуального лица, принимающего решения, устанавливаются в зависимости от вида стратегии:

1. Осторожная, пессимистическая, девиз: “Рассчитывай на худшее”.

2. Оптимистическая, девиз: “Рассчитывай на лучшее”.

3. Рациональная, девиз: “Рассчитывай на наиболее вероятные условия”.

Оформление решений осуществляется в виде следующих аналитических таблиц. Если решение принимается несколькими лицами, то кол-во таблиц будет равно числу лиц, принимающих решение. К этапу выбора решения все еще сохраняется неопределенность информации, обусловленная наличием многих ситуаций и целей. Используется принцип последовательного уменьшения неопределенности путем сужения множества решений. Исходное множество альтернативных решений сужается до множества допустимых решений Уд< У. Множество допустимых решений сужается до множества эффективных решений (множество Парето) УЭ < Уд. Выбор единственного решения У* из множества эффективных решений. Таким образом, У > Уд > УЭ > У*.

29. Критерии выбора управленческих решений

Критерии выбора оптимального решения для индивидуального лица, принимающего решения, устанавливаются в зависимости от вида стратегии.

1. Осторожная, пессимистическая, девиз: “Рассчитывай на худшее”.

2. Оптимистическая, девиз: “Рассчитывай на лучшее”.

3. Рациональная, девиз: “Рассчитывай на наиболее вероятные условия”.

Общее правило

выбора: из всех решений

![]() выбирается экстремальное и по номеру

этого решения выбирается оптимальное.

выбирается экстремальное и по номеру

этого решения выбирается оптимальное.

I. Критерии пессимизма – их худшего выбирается лучшее. max min

II. Критерии оптимизма – из лучшего выбирается лучшее. max max

III. Критерии максимума среднего выигрыша – требует знания вероятности ситуации.

IV. Критерий пессимизма – оптимизма (Гурвица) – взвешенная комбинация критериев пессимизма и оптимизма. Учитывается коэффициент веса пессимизма (кот. может принимать значения от 0 до 1) в зависимости от представления лица, принимающего решение о доле пессимизма.

y* = max [ h minfij + (1-h)maxfij]

h – критерий веса оптимизма

V. Матрица сожалений (Севиджа, критерий минимакса) - в ячейках записывается разность между наилучшим и фактическим рез-ом. maxпотериmin. Сожаление – то, что мы потеряем в случае неверного решения. Из максимальных значений выбирается минимальное.

30. Групповой выбор управленческих решений

Для принятия решения групповыми лицами, принимающими решения (ЛПР) необходимо найти способ образования единого группового предпочтения путем согласования индивидуальных предпочтений и выбора варианта, устраивающего всех участников решения.

Среди участников группы ЛПР могут быть подгруппы с совпадающими целями и предпочтениями – коалиции, размер кот. от 1 до всего кол-ва группы. Основные типы отношений между коалициями:

статус-кво – коалиции стремятся сохранять существующее положение;

конфронтация – коалиции действуют таким образом, чтобы принести ущерб друг другу;

рациональность – коалиции действуют в собственных интересах для получения максимального рез-та, это необязательно приносит ущерб другим членам.

Принципы группового выбора:

принцип большинства (или один голос);

принцип вето – согласие всех; если хотя бы один не согласен, накладывается вето, решение не принимается;

принцип диктатора – предпочтение одного лица-диктатора, индивидуальные предпочтения не учитываются;

принцип индивидуальной рациональности (Курно) – когда все участники решения не зависят друг от друга и имеют различные предпочтения, то никому из участников решения не выгодно менять предполагаемый вариант, если для каждого из них не существует лучшего варианта. Действуют, когда в итоге результаты не приносят выгоды никому из участников;

принцип Парето – если все участники группового решения имеют общие согласованные цели, то все они сильно зависят друг от друга, представляют одну единственную коалицию и их предпочтения могут быть таковы, что будет принят один вариант из множества недоминированных решений. Всем участникам коалиции не выгодны остальные варианты, которые называют доминированными;

принцип коалиций – если число участников решения в каждой коалиции больше одного, то их предпочтения могут быть таковыми, что каждой их коалиций не выгодно менять свое решение, когда у них нет лучшего решения. Этот принцип – средний между принципами Курно и Парето.

31. Блок научно-технического развития металлургического предприятия

Научно-технический блок способствует реализации общей функции системы путем поиска различных способов ее осуществления на основе внедрения новейших отечественных и зарубежных достижений науки, техники и передового опыта.

Основными целями научно-технического блока являются:

разработка и внедрение новой техники;

разработка и внедрение новой технологии;

внедрение новых прогрессивных видов сырья и материалов;

повышение качества выпускаемой продукции;

техническое перевооружение и реконструкция предприятия;

ускорение научно-технического прогресса.

В состав научно-технического блока входят следующие подразделения: технический отдел; ЦЗЛ; отдел рационализации и патентоведения; проектно-конструкторский отдел; отдел научно-технической информации и др. Все эти подразделения подчинены главному инженеру. В состав этого же блока можно внести отдел капитального строительства и отдел технического контроля.

Ресурсы, используемые научно-техническим блоком, можно разбить на следующие группы:

материальные ресурсы, включающие в свой состав оборудование цехов, лабораторий, подрядных организаций, сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, готовую продукцию, приборы, инструменты;

трудовые ресурсы, включающие в свой состав штатных сотрудников и специалистов, привлекаемых со стороны;

информационные ресурсы, включающие отчеты по научно-исследовательским разработкам, научно-техническую информацию, патенты;

финансовые ресурсы, включающие капитальные сложения, средства фонда развития производства, банковские кредиты, средства, относимые по смете производства на себестоимость выпускаемой продукции, средства от реализации акций.

Решение проблемных ситуаций осуществляется в процессе взаимодействия подразделений НТБ с привлечением других подразделений. Состав привлеченных отделов определяется для каждого случая отдельно.

Научно-технический блок имеет наиболее тесные информационные взаимосвязи с внешним миром (НИИ, подрядные технические организации и др.), производственными цехами и подразделениями. С функциональными подразделениями других блоков эти связи значительно слабее.

Входная информация научно-технического блока:

Из функциональных подразделений: плановые производственные показатели; данные о качестве сырья, материалов, топлива.

Из цехов: технические отчеты; сведения о внедрении новой НТД; отчеты о заключенных научно-исследовательских работах.

Из внешней среды: научно-техническая информация; претензии от потребителей и поставщиков; заказы на разработку научно-технической продукции.

Выходная информация: проекты планов и мероприятий по внедрению новой техники, технологии, автоматизации и механизации; проекты планов и мероприятий по освоению новых видов и повышению качества выпускаемой продукции; проекты планов и мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов; технологические инструкции; нормы расходы сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов и др.

В практике металлургических предприятий приняты след. показатели для оценки подразделений, входящих в состав научно-технического блока:

уровень освоения и экономический эффект от внедрения новой техники, технологии, автоматизации и механизации производства;

освоение новых видов продукции в количественном, стоимостном выражениях;

производство прогрессивных и экономичных видов продукции;

уровень использования производственных мощностей.

Направления совершенствования управления научно-техническим блоком:

отделение функций технического руководства от функций управления текущей и оперативной деят-ти предприятия;

создание специализированной службы управления научно-техническим блоком для крупных предприятий с введением должности заместителя директора по техническому развитию, для средних и небольших – на уровне главного инженера, выведя из подчинения ему подразделений производственного блока.

32. Блок производства развития металлургического предприятия

Производственный блок реализует те направления деятельности, которые выбраны научно-техническим блоком и обеспечены необходимыми ресурсами, сформированными экономическим блоком. Особенностью производственного блока является то, что его деятельность протекает в условиях строго заданных потребностей заказчиков. Производственный блок способствует реализации общей функции предприятия как системы за счет изменения продолжительности технологических и производственных процессов.

В состав производственного блока входят производства, производственные цехи и службы, которые осуществляют координацию деятельности отдельных структурных подразделений.

Координация деятельности цехов основного производства и оперативное руководство их деятельностью осуществляется производственным отделом.

Основные целевые задачи производственного блока:

минимизация времени обработки металла;

минимизация запасов материалов в незавершенном производстве;

минимизация разрыва между плановой структурой производства и фактическим выпуском.

Производственный блок отвечает:

за выполнение цехами плана производства по объему и заказам;

правильную загрузку цехов и агрегатов в соответствии с их специалиазацией и заказами потребителей;

правильную организации работы цехов и производств;

обеспечение подготовки производства.

Информационное обеспечение производственного блока характеризуется тем, что большой объем информации, циркулирующей в блоке, поступает в виде недокументированных сообщений.

Входящая информация: планы производства по цехам, балансы производства (ПЭО); ведомости заказов, объемы заказов по сортаменту (отдел сбыта); графики ремонтов, балансы топлива, энергии, воды, кислорода (отделы главного механика и главного энергетика); сведения о качестве продукции (ОТК, ЦЗЛ) и т.д.

Исходящая информация: протоколы загрузки агрегатов по номенклатуре; сведения о работе предприятия за истекшие сутки; рапорт о работе основных цехов за истекшую смену и т.д.

Ресурсы производственного блока:

материальные ресурсы: сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты, оборудование основных цехов у производств;

трудовые ресурсы: рабочие основных цехов, ИТР, младший обслуживающий персонал, ученики и т.д.;

информационные ресурсы: производственные задания, заказы потребителей, текущая информация о процессах производства;

Показатели оценки деят-ти производственного блока: объем и номенклатура производства продукции, выполнение заказов потребителей, выполнение сметы производства, соблюдение нормативов незавершенного производства, ритмичность пр-ва.

Совершенствование управления производственным блоком рассматривается, прежде всего, на основе отделения функций управления текущим производством от стратегического руководства предприятием.

Блок основного пр-ва как наиболее крупный целевой комплекс приобретает самостоятельное значение в структуре управления предприятием. Поэтому его руководство должно осуществляться заместителем директора по пр-ву, которому подчиняются все производственные цехи.

Производственный блок влияет на объем (инфраструктурный) и на структуру (нвестиционный). Минимизация производственных процессов. Может быть бесцеховой. Есть функциональный аппарат. Смены: дневная, ночная (начальник (=смены)цеха – гл.диспетчер(=директор)-мастер участков. Технологические процессы могут быть непредсказуемы. Основной процесс: заявка – ГП. Доп процесс: планирование.

33. Блок ремонтно-эксплуатационного обслуживания металлургического предприятия

Ремонтно-эксплуатационный блок способствует реализации общей функции предприятия как системы путем защиты от сбоев выбранного режима функционирования. При этом его основная цель – это поддержание мощностей производственного блока на заданном техническом блоком уровне.

Основные задачи ремонтно-эксплуатационного блока:

Организация бесперебойной и безаварийной работы механического оборудования;

Организация бесперебойной и безаварийной работы электрического и энергетического оборудования;

Организация бесперебойного снабжения энергетическими ресурсами всех цехов и производств.

Руководство ремонтно-эксплуатационным блоком рассредоточено между главным механиком, кот. возглавляет цехи по ремонту механического оборудования и механические цехи, и главным энергетиком, в подчинении кот. находятся энергетические цехи, электроремонтные цехи, лаборатории.

Ресурсы ремонтно-эксплуатационного блока:

материальные ресурсы включают оборудование ремонтных цехов, механических, электрических, оборудование ремонтных мастерских основных цехов, запасные части для ремонта, смазочные и др. вспомогательные материалы. Характерной особенностью ремонтно-эксплуатационного блока является распыление материальных ресурсов и непропорциональное их использование;

трудовые ресурсы – около 40% работающих на предприятии занято в ремонтно-эксплуатационном блоке;

информационные ресурсы – техническая документация на оборудование, научно-техническая информация, текущая производственная информация о состоянии и ремонтах оборудования;

финансовые ресурсы – амортизационные отчисления, отчисления на капитальные ремонты; отчисления на содержание и ремонт оборудования.

Проблемные ситуации ремонтно-эксплуатационного блока можно разбить на оперативные, текущие и перспективные по периоду времени, кот. они охватывают.

Наиболее тесные связи по информационному обеспечению ремонтно-эксплуатационный блок имеет с производственным блоком.

Входящая информация: месячные графики планово-предупредительных ремонтов; заявки на изготовление запасных частей, оборудование; техническая документация на капитальный ремонт; сведения о работе подрядных организаций.

Исходящая информация: нормы расхода сырья, материалов, энергоресурсов; статистическая отчетность о работе цехов, проведенных ремонтах и т.д.

Показатели оценки деят-ти ремонтно-эксплуатационного блока: объем реализации продукции и услуг; выполнение заказов потребителей; время простоев оборудования в ремонтах; затраты на ремонты и др.

Совершенствование управления в ремонтно-эксплуатационном блоке связано с повышением уровня централизации ремонтных работ, обеспечивающим повышение эффективности использования мощностей по обеспечению ремонтов, сокращение численности работающих в блоке, улучшение социальных условий труда.

Главный механик и энергетик + упр-ие пр-ва. Не влияет на объем и структуру. Обеспечивает систему от сбоев.

Текущий ремонт – своя бригада цеха.

Планово-предупредительный – механик и энергетик.

Капитальный – другая орг-ия.

Центр затрат.

Заявки начальников цехов, неисправное оборудование – исправное оборудование.

34. Блок экономического управления металлургического предприятия

Процессы, протекающие в экономическом блоке, направлены на формирование ограничений на ресурсы, используемые на предприятии, планомерное руководство и координацию деятельности функциональных блоков.

Задачи экономического блока:

- постоянное повышение экономической эффективности производства на основе всестороннего изучения и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

- разработка и внедрение мероприятий по максимальному использованию внутрихозяйственных резервов;

- внедрение и совершенствование методов и показателей планирования, финансирования, хозрасчета

В состав экономического блока можно включить следующие подразделения:

- планово-экономический отдел, лабораторию экономического анализа, подчиняющиеся заместителю генерального директора по экономике;

- главную бухгалтерию, подчиняющуюся главному бухгалтеру;

- отдел материально-технического снабжения, отдел сбыта, отдел маркетинга, финансовый отдел, подчиняющиеся заместителю генерального директора по коммерческо-финансовым вопросам.

- отдел внешнеэкономических связей, подчиняющийся заместителю генерального директора по внешнеэкономическим связям.

Особенностью экономического блока является то, что его деят-ть связана с формированием ограничений, планированием и контролем за эффективным использованием всех видов ресурсов.

Проблемные ситуации можно представить в виде следующих групп:

1. По экономическим и финансовым вопросам: обеспечение максимальных размеров прибыли; повышение эффективности пр-ва; снижении себестоимости продукции; своевременность расчетов с поставщиками и потребителями и т.д.

2. По материально-техническому снабжению и сбыту: обеспечение предприятия необходимыми материальными ресурсами; создание необходимых нормативных запасов; ускорение оборачиваемости оборотных средств; выполнение плана по заказам.

Экономический блок характеризуется постоянными устойчивыми связями со всеми подразделениями предприятия.

Входящая информация: нормативные и инструктивные материалы; заявки на изготовление продукции; наряд-заказы; сведения для ведения бухгалтерской отчетности; документация налоговых, банковских организаций; коммерческая информация.

Исходная информация: утвержденные плановые задания; статистическая отчетность; бухгалтерская отчетность и т.д.

На большинстве металлургических предприятий оценка деят-ти экономического блока ведется на основе общих рез-тов работы предприятия, таких, как: прибыль, производительность труда, затраты на 1 рубль товарной продукции, реализация продукции, рентабельность производства.

Существует несколько направлений по совершенствованию управления экономическим блоком. Первое направление связано с созданием единого комплекса по экономике на уровне заместителя директора предприятия с подчинением ему служб: главного бухгалтера, метариально-технического обеспечения, организационного развития, а также непосредственно планово-экономического отдела и лаборатории экономического анализа.

Второе направление связано с созданием службы заместителя директора по экономике с подчинением ему объединенных ПЭО и ЛЭА, главной бухгалтерии и ФО.

Третье направление связано с созданием на уровне заместителей директора обособленных служб по финансам, по сбыту.

Инфраструктурные процессы (влияет на объем): планирование, управление, обеспечение ресурсами. Определяет, что выгодно. Задачи: прибыль, снижение затрат. Организация центров затрат, ценообразование. Б/у – эксплуатационные процессы (может снизить уровень выполнения функций).

35. Блок социального развития металлургического предприятия

Социальный блок способствует реализации общей функции системы за счет формирования работоспособного производственного коллектива, создания необходимых условий труда и отдыха, повышения уровня работников. Целевые задачи социального блока включают в себя:

формирование стабильного производственного коллектива;

обеспечение безопасных условий труда;

прекращение и профилактику профессиональных заболеваний;

научную организацию труда;

повышение производительности труда;

повышение социальной активности работников и демократизацию управления;

улучшение условий труда и отдыха;

удовлетворение материальных и духовных потребностей.

В состав социального блока можно включить следующие подразделения: отдел организации труда и заработной платы, отдел кадров, отдел подготовки кадров, возглавляемые заместителем директора по труду и кадрам; отдел рабочего снабжения, структурные подразделения, возглавляемые заместителем директора по сбыту и общим вопросам; отдел техники безопасности.

Ресурсы социального блока:

материальные ресурсы: оборудование культурно-просветительных учреждений, оборудование учебных классов, предприятия общественного питания и т.п., а также спецодежда, средства индивидуальной защиты и др.;

трудовые ресурсы: работники подсобных хозяйств, цехов озеленения, детских дошкольных учреждений и т.д.;

финансовые ресурсы: фонд потребления, отчисления от прибыли на социальное развитие, отчисления на общественное питание и др.

Проблемные ситуации социального блока: составление и выполнение плана социального развития коллектива; текучесть кадров; материальное и моральное поощрение; повышение квалификации кадров; обеспечение соц. защиты работников предприятия.

Входящая информация социального блока: информация для составления плана социального развития (все подразделения предприятия); проекты планов по труду и заработной плате, повышению квалификации кадров; документация на оформление (работники, поступающие на предприятие).

Исходящая информация: приказы на зачисление и увольнение; отчеты о выполнении плана по труду, заработной плате, численности работников, о состоянии нормирования труда.

Показатели оценки деят-ти: показатели по производительности труда; численность работающих; коэффициент текучести кадров; средняя заработная плата работников.

Направления совершенствования управления социальным блоком:

1. Дальнейшая демократизация управления и широкое привлечение работников к решению производ. и соц. вопросов.

2. Создание социологической службы пр-ия, заним-ся исследованием социально-психологи. аспектов трудовой деят-ти.

3. Создание самост.блоков по управлению кадрами и социально-бытовым комплексом на крупных мет.предприятиях.

36.Технический отдел

Задачи: - интенсификация технологических процессов; -улучшение использования прои-ных мощностей;- внедрение новой техники и прогрессивной технологии; - освоение новых видов выпускаемой пр-ции, повышение качества и снижение брака выпускаемой продукции;- рациональное использование сырья, топлива, полуфабрикатов, мат-ов и отходов пр-тва. В состав ТО, как правило, входят:а) технологические секторы - группы по основным видам пр-ва;б) сектор новой техники;в) сектор стандартизации;г) сектор нормирования мат-ов.

Осн. Ф-ции подразд-ий технического отдела.

Технологические секторы:1. Разработка, анализ и контроль выполнения плановых заданий по перспективному развитию пред-я, совершенст-ю технологии пр-ва, повышению кач-ва пр-ции.2. Анализ технических отчетов цехов и разработка рекомендаций по улучшению работы цехов.3. Разработка рекомендаций по наиболее полному использованию пр-ых мощностей.4. Разработка технологической док-ции и контроль за ее выполнением.5. Координация работы технологических бюро цехов, ЦЗЛ и др. технологических подразд-ий.

Сектор новой техники:1. Разработка и орг-ция выполнения перспективных и текущих планов внедрения новой техники, технологии, выпуска новых видов пр-ции, мех-зации и авт-ции пр-ва.2. Разработка и контроль за выполнением организационно-технических мероприятий по освоению новой техники.3. Анализ эфф-сти использования новой техники и технологии.

Сектор стандартизации:1. Разработка технических условий, проектов нормативно-технической документации (НТД) на сырье, полуфабрикаты и выпускаемую продукцию.

2. Организация и контроль внедрения НТД в цехах и производствах.3. Контроль за соблюдением НТД.4. Обеспечение цехов и производств НТД.5. Сертификация продукции.

Сектор нормирования:1. Разработка прогрессивных норм расхода сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов.2. Анализ состояния дел по экономии сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов в цехах и производствах.3. Разработка плана организационно-технических мероприятий по экономии сырья, мат-ов, топлива, полуф-тов.4. Методическое руководство орг-цией нормирования в цехах и производствах.

37. Центральная заводская лаборатория

ЦЗЛ является комплексным научно-исследовательским и контрольноиспытательным подразделением, осуществляющим научно-исследовательскую и экспериментально-производственную работу. А также лабораторные работы по контролю производства.

Основными задачами ЦЗЛ являются:

разработка и совершенствование технологических процессов;

освоение новых видов продукции, новой техники и технологии;

разработка мероприятий по улучшению качества продукции, экономии сырья, материалов, топлива.

В состав ЦЗЛ входят научно-исследовательские подразделения, соответствующие производственной структуре предприятия и подразделения по видам анализа и испытаний продукции.

Основные функции подразделений ЦЗЛ

Научно-исследовательские лаборатории:

участие в разработке технологических инструкций;

проведение исследований по изучен6ию технологических процессов;

проведение исследований по разработке новых видов и улучшению качества выпускаемой продукции;

участие в разработке технологических инструкций, обеспечивающих получение продукции в соответствии с НТД, контактами, международными стандартами;

проведение анализа по качеству работы цехов, производств, агрегатов и разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Лаборатории анализа и испытаний продукции:

1) обеспечение цехов и производств текущими химическими анализами, испытаниями механических, металлографических и других свойств, согласно действующей НТД;

2) проведение контрольных исследований качества поступающего сырья, материалов топлива, полуфабрикатов с целью проверки соответствия их НТД;

3) разработка и внедрение новых методов анализа и контроля производства.

4) участие в разработке стандартов и технических условий на готовую продукцию, сырье, полуфабрикаты и основные материалы.

38. Отдел рационализации и патентоведения

Отдел рационализации и патентоведения решает следующие задачи:

организацию рационализаторской и изобретательской работы;

рациональное использование рационализаторских предложений и изобретений работников предприятия.

ОРИП включает в свой состав: плановый сектор; патентный сектор.

Основные функции подразделений ОРИП

Плановый сектор:

1) разработка темников и формирование планов по рационализации и изобретательству;

2) составление планов и графиков разработки, проверки и внедрения рационализаторских предложений и изобретений, осуществление контроля за их выполнением;

3) анализ эффективности работы по рационализации и изобретательству;

4) осуществление контроля за правильным составлением и оформлением документации по определению экономической эффективности и за расчетами авторского вознаграждения.

Патентный сектор:

1) организация патентной работы, защита авторских свидетельств, патентов научных открытий работниками предприятия;

2) подбор зарубежных патентов, которые целесообразно использовать на предприятии;

3) оказание помощи рационализаторам и изобретателям в оформлении предложений и заявок на изобретения;

4) организация экспертизы и заключений по заявкам на изобретения и рационализаторские предложения.

39. Проектно-конструкторский отдел

Проектно-конструкторский отдел призван решать следующие задачи:

разработка проектных заданий, технических проектов и рабочих чертежей по совершенствованию техники и технологии производства, реконструкции и модернизации оборудования, проведению ремонтов основных средств и строительству новых объектов.

В состав ПКО входят: сектор по проектированию; сметный сектор; копировальное бюро; технический архив.

Основные функции подразделений ПКО

1) составление проектных заданий, технических проектов и смет на объекты по расширению производства, капитальные и текущие ремонты и т.д.;

2) разработка рабочих чертежей по утвержденным проектам и уточнение смет по рабочим чертежам;

3) поддержание постоянной связи с проектирующими организациями, предприятиями по вопросам проектирования, изучения и внедрения лучших отечественных проектов и опыта проектирования;

4) хранение и учет движения выпускаемой и полученной технической документации;

5) составление заданий на проектирование реконструкций действующих объектов завода, выполняемых сторонними проектными организациями.

40. Цех основного производства

Основные функции цехов основного производства:

выполнение планов производства, выпуск продукции в соответствии с заказами;

обеспечение прибыльности и рентабельности;

рациональное ведение технологических процессов, соблюдение технологических, производственных инструкций и графиков работы;

эффективное использование производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов;

совершенствование технологии производства, внедрение прогрессивных методов работы оборудования и труда;

освоение новой техники, механизация и автоматизация производства;

повышение качества и освоение новых видов продукции;

содержание оборудования в исправном состоянии;

контроль за составлением и выполнением графиков ремонтов оборудования, контроль за качеством ремонтов;

рациональная организация производства и труда;

подбор, расстановка и использование кадров.

Структура цехов основного производства включает:

производственные участки, определяемые технологией производства, возглавляемые начальниками участков и производственными мастерами, пред ставляют линейный уровень руководства;

ремонтный персонал, возглавляемый помощниками начальника цеха по механическому и электрическому оборудованию;

бюро организации труда;

планово-экономическое бюро;

планово-распределительное бюро;

техническое бюро.

В ночную смену цех возглавляет начальник смены.

41. Цех вспомогательного производства.

42. Отдел главного механика

ОГМ решает следующие задачи:

организация производительной и безаварийной работы механического оборудования;

удовлетворение потребностей основных цехов в продукции и услугах подведомственных цехов.

В состав ОГМ входят: техническое бюро; планово-производственное бюро; бюро труда и зарплаты; бухгалтерия; бюро по ремонту оборудования; диспетчерксая.

Основные функции подразделений ОГМ

Техническое бюро:

1) разработка мероприятий по внедрению новой техники в цехах главного механика;

2) руководство работой по техническому совершенствованию оборудования;

3) разработка и совершенствование норм расхода материалов на изготовление запасных частей и сменного оборудования, а также норм расхода запасных частей и сменного оборудования на ремонты;

4) разработка технических заключений по эксплуатационным данным механического оборудования цехов, производств;

5) разработка технических условий на изготовление запасных частей и узлов технического оборудования;

6) разработка рациональных технологий на изготовление деталей, запасных частей и сменного оборудования, организация совершенствования технологии.

Планово-производственное бюро:

1) разработка годовых и месячных планов производства цехам главного механика;

2) планирование и анализ технико-экономических показателей цехов главного механика;

3) разработка графиков изготовления деталей для ремонта механического оборудования;

4) разработка номенклатурных планов по цехам главного механика и обеспечение их выполнения;

5) прием и оформление внутризаводских и внешних заказов на изготовление деталей, запасных частей, сменного оборудования с выдачей их для исполнения в цехе ОГМ.

Бюро труда и зарплаты:

1) разработка норм и нормативов по труду и заработной плате;

2) разработка и внедрение в производство планов научной орг-ции труда;

3) руководство цехами главного механика по труду и зарплате.

Бюро по ремонту оборудования:

1) разработка графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования;

2) проведение профилактического ремонта и надзора за оборудованием;

3) обеспечение проводимых ремонтов запасными частями, узлами и рабочей силой через подведомст.ремонтные цехи;

4) обеспечение выполнения всех подготовительных работ и проведение ремонта в установленные сроки и заданном объеме;

5) разработка мероприятий по совершенствованию ремонтов.

43. Отдел главного энергетика

ОГЭ решает следующие задачи:

организация производительной и безаварийной работы энергетического оборудования;

удовлетворение потребностей основных цехов в продукции и услугах подведомственных цехов.

В состав ОГЭ входят: техническое бюро; планово-производственное бюро; бюро труда и зарплаты; бухгалтерия; бюро по ремонту оборудования; диспетчерксая.

Основные функции подразделений ОГЭ

Техническое бюро:

1) разработка мероприятий по внедрению новой техники в цехах главного энергетика;

2) руководство работой по техническому совершенствованию оборудования;

3) разработка и совершенствование норм расхода материалов на изготовление запасных частей и сменного оборудования, а также норм расхода запасных частей и сменного оборудования на ремонты;

4) разработка технических заключений по эксплуатационным данным энергетического оборудования цехов, производств;

5) разработка технических условий на изготовление запасных частей и узлов оборудования;

6) разработка рациональных технологий на изготовление деталей, запасных частей и сменного оборудования, организация совершенствования технологии.

Планово-производственное бюро:

1) разработка годовых и месячных планов производства цехам главного энергетика;

2) планирование и анализ технико-экономических показателей цехов главного энергетика;

3) разработка графиков изготовления деталей для ремонта оборудования;

4) разработка номенклатурных планов по цехам главного энергетика и обеспечение их выполнения;

5) прием и оформление внутризаводских и внешних заказов на изготовление деталей, запасных частей, сменного оборудования с выдачей их для исполнения в цехе ОГЭ.

Бюро труда и зарплаты:

1) разработка норм и нормативов по труду и заработной плате;

2) разработка и внедрение в производство планов научной орг-ции труда;

3) руководство цехами главного энергетика по труду и зарплате.

Бюро по ремонту оборудования:

1) разработка графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования;

2) проведение профилактического ремонта и надзора за оборудованием;

3) обеспечение проводимых ремонтов запасными частями, узлами и рабочей силой через подведомст. ремонтные цехи;

4) обеспечение выполнения всех подготовительных работ и проведение ремонта в установленные сроки и заданном объеме;

5) разработка мероприятий по совершенствованию ремонтов.

44. Производственный отдел

Производственный отдел предприятия подчиняется главному инженеру и решает следующие задачи:

обеспечение выполнения предприятием плана производства заказов потребителей;

организацию ритмичной работы цехов и других подразделений предприятия по утвержденным графикам.

Структура ПРО включает: сектор подготовки производства; сектор оперативного планирования; диспетчерскую службу.

Основные функции подразделений ПРО

Сектор подготовки производства:

1) подготовка производства действующих и пусковых цехов и агрегатов в части обеспечения сырьем, топливом, материалами и сменным оборудованием.

2) контроль за нормальным обеспечением и за наличием неснижаемых запасов сырья, топлива, материалов, сменного оборудования;

3) установление нормативов запасов слитков, заготовок, незавершенного пр-ва;

4) разработка и контроль за выполнением контактных графиков работы смежных цехов.

Сектор оперативного планирования:

1) загрузка цехов производственными заказами в соответствии с заданной номенклатурой;

2) разработка и контроль за выполнением месячных, недельных и суточных графиков пр-ва;

3) рассмотрение заказов потребителей, загрузка производственных агрегатов по объемам и заказам в пределах установленных планов на месяц и учет выполнения заказов.

Диспетчерская служба:

1) координация работы производственных цехов и агрегатов;

2) оперативное руководство в сменах, контроль и учет выполнения сменного и суточного производства;

3) непрерывный контроль за ходом пр-ва и выполнением цехами графиков пр-ва, текущее регулирование хода пр-ва и принятие оперативных мер по ликвидации возникающих сбоев;

4) контроль за своевременный транспортировкой сырья, топлива, материалов внутризаводским транспортом.

45. Отдел технического контроля

ОТК подчиняется генеральному директору предприятия. Его цель – обеспечение контроля соответствия качества продукции требованиям НТД.

В его состав входят следующие подразделения: сектор внешней приемки; сектор по учету и изучению причин брака и рекламаций; участки по контролю технологии производства и качества продукции в цехах; сектор контроля качества готовой продукции.

Основные функции подразделений ОТК

Сектор внешней приемки:

1) контроль качества поступающих сырья и материалов;

2) комплектность поставок;

3) правильность хранения.

Сектор по учету и изучению причин брака и рекламаций:

1) организация учета брака и рекламаций;

2) выявление причин брака и рекламаций, выявление лиц, виновных в выпуске брака;

3) разработка и контроль за выполнением мероприятий по устранению брака и рекламаций.

Участки цехов ОТК:

1) контроль за качеством продукции в соответствии с НТД;

2) ведение документации по качеству продукции в цехах, учет брака;

3) контроль за состоянием контрольно-измерительных приборов;

4) контроль за соответствием качества передаваемой их цеха в цех продукции.

Сектор контроля качества готовой продукции:

1) контроль за качеством продукции в соответствии с НТД;

2) контроль за правильностью упаковски, хранения на ксладах.

46. Главная бухгалтерия

Главная бухгалтерия решает следующие вопросы:

бухгалтерский учет производственной, финансовой и хозяйственной деятельности;

составление форм отчетности по всем видам учета;

контроль, документальные ревизии и проверки подразделений;

руководство и инструктаж счетно-бухгалтерского персонала по организации и ведению бухгалтерского учета подразделений;

методическое руководство машиносчетной станции.

В состав главной бухгалтерии входят следующие секторы: расчетов с персоналом; учета материалов; учета финансово-расчетных операций; учета производства и калькуляции; налогообложения; ревизии и методологии.

Основные функции подразделений главной бухгалтерии

Сектор по расчетам с персоналом

1) ведение расчетов и отчетности по зарплате;

2) составление справки в банк для получения наличности и подготовки всех перечислений по удержаниям из заработной платы;

3) контроль за соблюдением штатов и окладов;

4) образование и контроль за расходованием фондов: развития производства, науки и техники, социального развития, материального поощрения, резервов: на отпуска, на выслугу лет; отчислений по социальному страхованию и др.

Сектор учета материалов

1) учет поступлений, движения и остатков всех видов материальных ценностей;

2) калькуляция фактической себестоимости сырья, материалов;

3) прием и проверка материальных отчетов цехов и отделов;

4) контроль за правильностью постановки и составления материального учета в конторах цехов и на складах.

Сектор учета финансово-расчетных операций:

1) учет расчетов с покупателями, поставщиками, финансовыми органами и прочими дебиторами и кредиторами;

2) ведение главной книги, составление оборотного баланса по предприятию, приемка и проверка балансов хозяйств завода, выделенных на самостоятельную отчетность и составление сводного баланса в целом по предприятию;

3) инструктаж и проведение контроля за составлением и оформлением документов по кассовым, расчетным операциям и по операциям с подотчетными суммами в хозяйствах, имеющих свои кассы и счета.

Сектор учета производства и калькуляций: