- •С увеличением рабочей частоты Fраб растет кпд, т. К. Уменьшаются Wвит, Спар, Lрасс и Rобм, но увеличиваются потери на переключение силовых транзисторов.

- •Структурные схемы

- •Сетевые виэп.

- •2. Автономные виэп.

- •П реобразователь с насыщающимся трансформатором питания.

- •Преобразователь с переключающимся трансформатором.

- •Цепи запуска двухтактных автогенераторов.

- •Двухтактные преобразователи с самовозбуждением

- •1.1.3.Цепи запуска двухтактных автогенераторов

- •Двухтактные импульсные преобразователи с независимым возбуждением

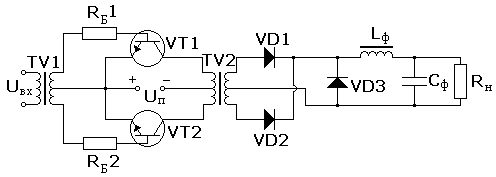

Преобразователь с переключающимся трансформатором.

Преобразователи этого типа выполняются на двух транзисторах и двух трансформаторах. Выходной трансформатор TV1 работает без захода рабочей точки в область насыщения. Коммутация транзисторов осуществляется маломощным переключающим трансформатором TV2. Резистор Rо.с в цепи первичной обмотки переключающего трансформатора устраняет броски коллекторного тока при переключении транзисторов. В момент насыщения переключающего трансформатора TV2 падение напряжения на резисторе Rо.с резко возрастает, что приводит к уменьшению базового тока транзистора и выходу его рабочей точки в активную область.

Частота преобразования автогенератора определяется переключающим базовым трансформатором TV2 и рассчитывается по формуле:

![]() .

.

Поскольку резистор Rо.с ограничивает напряжение U1 на первичной обмотке переключающего трансформатора TV2, то изменением его сопротивления можно в небольших пределах регулировать частоту преобразования.

Резистор Rо.с в первичной обмотке переключающего трансформатора определяется по формуле:

Rо.с=(35)n12UП/IКнас,

где n1=W2/WK – коэффициент трансформации выходного ненасыщенного трансформатора TV1.

Ток базы транзистора в режиме насыщения:

.

Для обеспечения неизменного тока базы в течение всего времени насыщения переключающий трансформатор выполняется с малым током намагничивания, а в цепи базы включаются резисторы RБ, сопротивления которых определяются по формуле

.

Ток базы и выбранное напряжение на вторичных обмотках определяют мощность, на которую рассчитывается переключающий трансформатор TV2.

Коэффициент трансформации переключающего трансформатора n2=WБ/W1 рекомендуется выбирать меньше единицы, т.к. при этом резисторы в цепи базы имеют достаточное сопротивление, а длительность переходного процесса переключения существенно уменьшается.

Выходной трансформатор TV2 работает в линейном режиме, поэтому при расчете его индукция выбирается из условия Bm=(0.70.8)BS.

Следует отметить, что большое различие коэффициентов передачи h21Э транзисторов VT1 и VT2 может привести к несимметрии в длительностях обоих полупериодов переменного напряжения и подмагничиванию выходного трансформатора TV1. Если сердечник трансформатора выполнен из магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса, то возможно его насыщение и несимметричный режим работы транзисторов, в одном из них (с большим коэффициентом передачи) будет наблюдаться всплеск коллекторного тока; он будет сильнее нагреваться, чем транзистор с меньшим коэффициентом передачи.

Для устранения насыщения выходного трансформатора необходимо использовать в нем магнитопровод с непрямоугольной кривой намагничивания или вводить регулируемую компенсацию несимметрии, например, изменением сопротивления резисторов в цепях базы транзисторов.

Преобразователи с переключающим трансформатором находят широкое применение в ИВЭ с выходной мощностью до 25Вт и частотой 20-50кГц.

Цепи запуска двухтактных автогенераторов.

Основным условием надежной работы преобразователей с самовозбуждением является обеспечение уверенного запуска и существование колебаний при включении первичного источника питания. Для возбуждения автоколебаний в преобразователе должны выполняться два условия:

коэффициент усиления по цепи положительной обратной связи должен быть больше единицы;

устойчивое поддержание автоколебаний как на медленном, так и на быстром квазиустановившемся этапе.

Условие возникновения автоколебаний в преобразователе с самовозбуждением тесно связано с параметрами схемы, нагрузкой и определяется неравенством:

h21ЭnБRн’/(RБ+rБ’)>1.

Для надежного возбуждения автоколебаний в преобразователь вводятся специальные цепи запуска. В схеме двухтактного автогенератора с насыщающимся трансформатором цепь запуска состоит из делителя RБ, Rcм, с которого при включении напряжения питания UП подается отпирающее смещение на транзистор VT1, увеличивая его коэффициент передачи. Недостатком такой цепи является подача отпирающего напряжения только на один транзистор. В схеме двухтактного автогенератора отпирающее напряжение от цепи запуска RБ, Rcм подается сразу на оба транзистора, улучшая тем самым условия возникновения автоколебаний. Чем меньше выбирается номинальная мощность, тем надежней становится запуск преобразователя, но при этом возрастают потери мощности в цепях базы транзисторов.

Сопротивление RБ определяется по формуле

![]() .

.

Напряжение на базовой обмотке UБ всегда должно быть больше напряжения смещения URБ, которое создается падением напряжения на резисторе RБ током делителя. Обычно для кремниевых транзисторов выбирается URБ=(1,52)В.

Сопротивление резистора Rсм может быть определено по формуле:

Rсм=RБUП/URБ.

Улучшить условия запуска преобразователя при одновременном снижении потерь мощности можно для двухтактного автогенератора можно шунтированием резисторов смещения Rсм или базового RБ конденсаторами Cсм и СБ, подключенными параллельно. При включении напряжения питания UП на базу транзисторов скачком подается отпирающий ток заряда конденсаторов, увеличивая их коэффициент передачи тока. Выбор конденсаторов необходимо проводить исходя из условия:

,

обеспечивающего их перезарядку за половину периода колебаний. Следует отметить, что при плавном нарастании напряжения питания UП, например, после выпрямителя со сглаживающим фильтром, включение конденсаторов Cсм и СБ малоэффективно.

Для двухтактного преобразователя с переключающим трансформатором улучшение условия запуска происходит при включении последовательно с резистором RБ.

В рассмотренных цепях запуска преобразователя используется напряжение положительной обратной связи. Такой способ является простым и экономичным при неизменной нагрузке. В устройствах с изменяющейся нагрузкой более экономичным является пропорциональное токовое управление (переключающий трансформатор является одновременно трансформатором тока).

Двухтактные импульсные преобразователи с независимым возбуждением.

Основные схемы преобразователей

постоянного напряжения:

Основные схемы преобразователей

постоянного напряжения:

Схемы усилителей мощности:

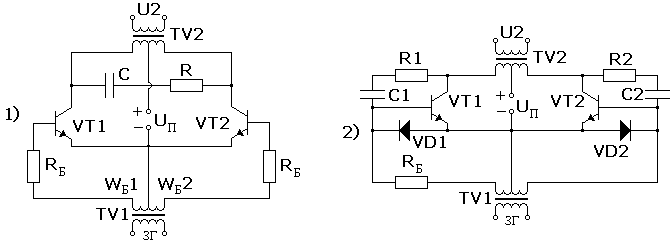

1) двухтактная с трансформатором управления и двумя базовыми обмотками;

2) двухтактная с трансформатором управления и одной базовой обмоткой;

мостовая;

полумостовая.

Схемы представляют собой усилители мощности (УМ), в которых управление режимом переключения осуществляется от внешнего источника – задающего генератора (ЗГ). В зависимости от выбранной схемы раскачки трансформатор TV1 может быть принадлежностью или самого ЗГ, если для раскачки используется одна из схем преобразователей с самовозбуждением, или промежуточного усилителя, работающего от задающего генератора без выходного трансформатора.

Двухтактные усилители с отводом средней точки в первичной обмотке трансформатора (рисунки 1),2)) являются основными схемами УМ, применяемыми в низковольтных преобразователях ИВЭ с выходной мощностью до нескольких десятков ватт. Усилитель на рисунке 1) выполнен на силовых транзисторах VT1 и VT2 и выходном трансформаторе TV2. Напряжение управления подается на усилитель через трансформатор TV1 от задающего генератора. Под действием входного напряжения в первый полупериод один из транзисторов, например, VT1, отпирается и находится в режиме насыщения, а второй – VT2 – запирается и находится в режиме отсечки. Во второй полупериод управляющего напряжения транзисторы переключаются. Через открытый транзистор напряжение питания UП прикладывается к первичной обмотке выходного трансформатора TV2, создавая на его вторичной обмотке напряжение прямоугольной формы U2.

Ток коллектора открытого транзистора в режиме насыщения определяется выходной мощностью Pн=IнUн и выходным напряжением питания.

Напряжение возбуждения UБ выбирается из условия:

UБ=(35)UБЭнас.

Входной трансформатор TV1 в схеме усилителя на рисунке 1) должен иметь вывод средней точки, поскольку с обеих полуобмоток WБ1 и WБ2 должно подаваться в противофазе напряжение UБ через резисторы RБ для возбуждения силовых транзисторов VT1 и VT2. Значительно проще выполнена входная цепь УМ по схеме на рисунке 2), в которой трансформатор возбуждения TV1 имеет только одну обмотку WБ, напряжение на которой UБ через резистор RБ подается на базы транзисторов VT1 и VT2.

К недостаткам рассмотренных двухтактных схем следует отнести наличие выходного трансформатра с выводом средней точки первичной обмотки, и, как следствие этого, удвоенное напряжение питания, приложенное к закрытому транзистору. Поэтому такие двухтактные преобразователи в основном применяются в устройствах ИВЭ с питанием от низковольтных источников (12-27В).

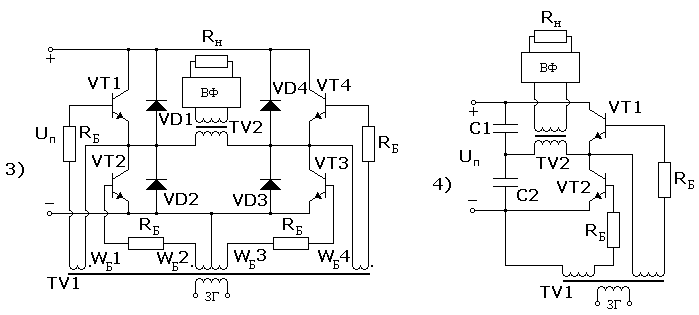

Мостовые усилители (рисунок 3)) применяются в преобразователях повышенной мощности – до нескольких сотен ватт; они выполняются на транзисторах VT1-VT4, возбуждение на которых подается от ЗГ через трансформатор TV1 таким образом, что в течение одного полупериода напряжение возбуждения одновременно открывает два транзистора, например, VT1 и VT3, а два других в это время закрыты. Цепь тока источника питания UП также замыкается через открытые транзисторы VT1, VT3 и первичную обмотку W1 выходного трансформатора TV2. Во второй полупериод входного напряжения возбуждения открываются ранее запертые транзисторы VT2 и VT4, закрываются ранее открытые транзисторы VT1 и VT3. Цепь тока источника питания UП также замыкается через первичную обмотку трансформатора TV2 и открытые транзисторы VT2 и VT4. Такое попарное переключение транзисторов обеспечивается подачей напряжения возбуждения с обмоток WБ1-WБ4 трансформатора TV1 соответствующей полярности (начало обмоток отмечено точкой). При таком переключении происходит смена полярности напряжения на первичной обмотке выходного трансформатора TV2 через каждые полпериода напряжения возбуждения.

Ток, протекающий через открытые транзисторы в мостовом УМ, с учетом падения напряжения на двух последовательно включенных насыщенных транзисторах:

IКнас=Pн/п(Uп min - 2UКэнас).

Напряжение, прикладываемое к запертому транзистору в мостовом усилителе:

UКЭm(1,11,2)Uп.

Использование трансформатора в мостовом УМ значительно лучше, чем в двухтактном с отводом от средней точки первичной обмотки трансформатора. Объясняется это тем, что при наличии обмоток со средней точкой ток нагрузки трансформатора не идентичен току, определяющему его нагрев, так как каждая обмотка работает только в течение одного полупериода. Поэтому габаритная (расчетная) мощность трансформатора со средней точкой больше мощности нагрузки.

К недостаткам мостовых усилителей следует отнести вдвое большее число силовых транзисторов, чем в схеме на рисунке 1), возможность протекания сквозных токов, возникающих в процессе коммутации транзисторов, а также более сложный входной трансформатор цепи возбуждения.

Полумостовой усилитель (рисунок 4)) отличается от мостового тем, что в нем два транзистора заменены конденсаторами С1 и С2, образующими емкостной делитель входного напряжения питания UП. Силовые транзисторы VT1 и VT2 поочередно коммутируются от ЗГ через две изолированные базовые обмотки WБ1 и WБ2 входного трансформатора TV1. В тот полупериод, когда транзистор VT1 открыт и находится в режиме насыщения, а VT2 закрыт и находится в режиме отсечки, происходит заряд конденсатора С2 и разряд конденсатора С1 через первичную обмотку W1 выходного трансформатора TV2. В другой полупериод, когда транзистор VT1 закрыт, а VT2 открыт, заряжается конденсатор С1 и разряжается конденсатор С2. Вследствие этого напряжение и ток первичной обмотки выходного трансформатора TV2 в полумостовом УМ имеют скос вершины импульса, определяемый разрядом конденсаторов С1 и С2 на величину UCm. Для того, чтобы форма напряжения и тока в полумостовом УМ была близка к прямоугольной, емкость конденсатора необходимо выбрать из условия UCm/UП<0,25 по формуле

![]() .

.

Особенностью полумостового усилителя является то, что транзисторы в нем коммутируют удвоенный ток нагрузки:

![]() .

.

К закрытому транзистору полумостового усилителя (как и в мостовом) прикладывается напряжение UКЭm(1,11,2)Uп.

Применение в преобразователях высокочастотных транзисторов обуславливает высокие скорости изменения тока коллектора diК/dt через соединительные провода, имеющие паразитные индуктивности и емкости. Это вызывает высокочастотные колебания на фронтах выходного прямоугольного напряжения с частотой в десятки мегагерц и амплитудой, которая может превышать максимально допустимое напряжение для транзистора и явиться причиной его пробоя.

Для защиты транзисторов от перенапряжений вводят дополнительные элементы, демпфирующие паразитные колебания. В схеме на рисунке 1) для этой цели введена RC-цепь, шунтирующая первичную обмотку трансформатора TV2. При этом снижается скорость изменения тока коллектора и срезаются паразитные колебания; однако следует заметить, что динамические потери при этом возрастают. В схеме на рисунке 2) введены две демпфирующие цепочки: R1, С1 и R2, С2, шунтирующие выводы коллектор-база силовых транзисторов VT1 и VT2, которые дают такой же эффект уменьшения паразитных колебаний.

Выходной трансформатор для транзисторов УМ представляет активно-индуктивную нагрузку. Поэтому при смене полярности управляющего напряжения в процессе коммутации запираемый транзистор оказывается в инверсном режиме, в котором токи через него не регулируются техническими условиями. Для защиты УМ от инверсных токов параллельно каждому транзистору включаются возвратные диоды, как это показано на рисунке 3). Возвратные диоды VD1-VD4 выбирают по обратному напряжению и прямому току.

Процессы коммутации в преобразователях с независимым возбуждением должны учитываться при проектировании высокочастотных преобразователей (fп=50200кГц), в которых переходной процесс занимает значительную часть периода колебаний. В переходном процессе коммутации при формировании фронта выходного прямоугольного напряжения определяющим является реакция сглаживающего фильтра выпрямителя.

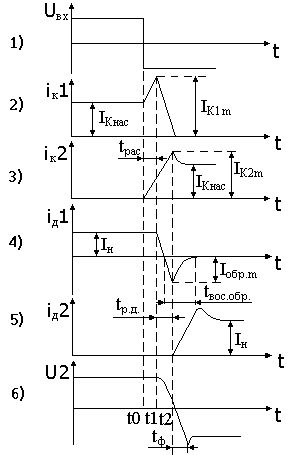

Рассмотрим процесс коммутации в преобразователе, выпрямитель которого работает на емкостной фильтр. Схема двухтактного усилителя мощности, работающего на выпрямитель с емкостным фильтром и осциллограммы напряжений и токов в его элементах:

Пусть в исходном состоянии транзистор

VT1 открыт и через него

протекает ток IКнас,

а транзистор VT2 закрыт. В

момент t0 происходит смена

полярности управляющего напряжения

Uвх и переключение

транзисторов. Однако в течение интервала

времени t0-t1

транзистор VT1 еще продолжает

находиться в открытом состоянии из-за

рассасывания избыточного заряда в его

базе.

Пусть в исходном состоянии транзистор

VT1 открыт и через него

протекает ток IКнас,

а транзистор VT2 закрыт. В

момент t0 происходит смена

полярности управляющего напряжения

Uвх и переключение

транзисторов. Однако в течение интервала

времени t0-t1

транзистор VT1 еще продолжает

находиться в открытом состоянии из-за

рассасывания избыточного заряда в его

базе.

В течение времени рассасывания tрасс напряжение UП по-прежнему остается приложенным к первичной обмотке трансформатора, на выходе которого напряжение U2 сохраняет свою полярность (рисунок 4)). При смене полярности входного напряжения Uвх (рисунок 1)) начинает открываться транзистор VT2. Однако при этом транзистор VT1 из-за своей инерционности еще не закрылся и пропускает ток. Это приводит к тому, что на фронте импульса коллекторного тока открывающегося транзистора VT2, как и на срезе импульса коллекторного тока закрывающегося транзистора VT1, появляются коммутационные выбросы (рисунки 2), 3)). Амплитуды этих токов неодинаковы и определяются по формулам:

![]() ;

;

![]() .

.

Здесь индексы «1» и «2» относятся к транзисторам VT1 и VT2. В преобразователях с независимым возбуждением выброс тока при запирании транзистора (I1Km) всегда превышает выброс тока при отпирании (I2Km). После выхода транзистора VT1 из режима насыщения происходит смена полярности выходного напряжения, длительность фронта которого:

![]() .

.

По известной длительности фронта переменного напряжения определяется требуемая емкость сглаживающего фильтра.

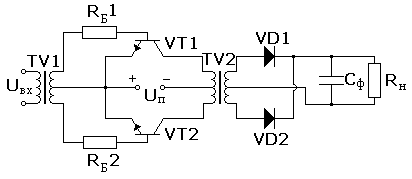

Схема двухтактного усилителя мощности,

работающего на выпрямитель с индуктивным

фильтром:

Схема двухтактного усилителя мощности,

работающего на выпрямитель с индуктивным

фильтром:

Процессы коммутации в преобразователе с выпрямителем и индуктивным фильтром отличаются от рассмотренных тем, что на этапе рассасывания заряда и восстановления обратного сопротивления оба диода оказываются открытыми, т.к. ток через дроссель фильтра Lф не может мгновенно изменить своего направления. Это приводит к тому, что преобразователь в течение части периода работает в режиме короткого замыкания и его выходное напряжение равно нулю.

Спад тока в диодах преобразователя с индуктивным фильтром идет в 2 раза быстрее, чем при емкостном фильтре, а амплитуда выброса обратного тока существенно меньше.

Резкий спад обратного тока при запирании диода, протекающего через паразитные индуктивности и емкости, вызывает высокочастотные затухающие колебания на вершине импульса выходного напряжения. Это вызывает перенапряжение на диодах и создает помехи по цепям питания с частотой в десятки мегагерц. Поэтому в преобразователях постоянного напряжения следует отдавать предпочтение сглаживающим фильтрам, которые начинаются с емкости, а не индуктивности.

Из рассмотрения переходных процессов коммутации видно, что на этапе переключения транзисторы преобразователя с независимым возбуждением оказываются открытыми одновременно и через них проходят «сквозные» токи. Такой режим является одинаково опасным как для двухтактных, так и для мостовых схем. Устранить «сквозные» токи можно только задержкой включения одного транзистора по отношению к другому. Для этого в цепи управления усилителя мощности вводится принудительная пауза, длительность которой больше времени рассасывания tрасс и tр.д. или вводятся цепи задержки включения транзисторов.