- •1 Вопрос: Сущность и методы исторического познания.

- •2 Вопрос: Монистические концепции исторического развития.

- •3 Вопрос: Современный цивилизационный подход.

- •4 Вопрос: Периодизация истории России

- •5 Вопрос: Дискуссия о месте России в мировой истории.

- •6 Вопрос: Европейская средневековая цивилизация

- •7 Вопрос: Византийский культурно-исторический круг.

- •8 Вопрос: Образование Древнерусского государства. Государственный и общественный строй Киевской Руси.

- •9 Вопрос: Причины и характер раздробленности Древнерусского государства. Галицко-Волынское княжество, Hoвгородская республика, Владимиро-Суздальское княжество.

- •10 Вопрос: Монголо-татарское нашествие на Русь. Влияние монголо-татарского завоевания на развитие русского государства.

- •11 Вопрос: Новгород и Псков в XIII– XV веках.

- •12 Вопрос: Великое княжество Литовское в XIII– XV веках.

- •13 Вопрос: Особенности формирования Московского государства в XIII– XV веках.

- •14 Вопрос: Формирование деспотического государства в царствование Ивана Грозного. Опричнина и ее последствия.

- •15 Вопрос: Европейская цивилизация в XV – XVII веках: переход к Новому времени.

- •16 Вопрос: Смутное время: причины, основные этапы и последствия.

- •17 Вопрос: Формирование российского самодержавия во второй половине XVII века.

- •18 Вопрос: Российская империя как исторический феномен.

- •19 Вопрос: Реформы Петра I.

- •20 Вопрос: Российская империя в период дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.)

- •21 Вопрос: «Просвещенный абсолютизм» в России в период правления Екатерины II.

- •22 Вопрос: Европейская цивилизация в XIX веке: формирование индустриального общества и особенности политического развития.

- •23 Вопрос: Россия в первой четверти XIX века. Внутренняя политика Александра I.

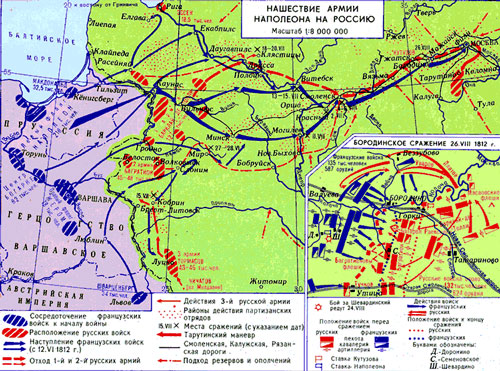

- •24 Вопрос: Отечественная война 1812года.

- •25 Вопрос: Россия в царствование Николая I. Нарастание кризиса феодально-крепостнической системы.

- •26 Вопрос: Реформы Александра II.

- •27 Вопрос: Политическое и социально-экономическое развитие России в 1880-е – 1890-е гг.

- •28 Вопрос: Народничество: сущность и основные направления идеологии.

- •29 Вопрос: Российский марксизм в конце XIX века: особенности и основные течения.

- •30 Вопрос: Российский либерализм 2-й половины XIX века: особенности и основные элементы доктрины.

- •31 Вопрос: Государственно-консервативное (охранительное) направление общественно- политической жизни России.

- •32 Вопрос: Революция 1905-1907 гг. В России: характер, особенности, итоги.

- •33 Вопрос: Думская монархия. Дума в политической системе России, политическая борьба в Государственной Думе.

- •34 Вопрос: Особенности российской модернизации второй половины XIX – начала хх века. Реформы п.А.Столыпина и их результаты.

- •35 Вопрос: Россия в Первой мировой войне.

- •36 Вопрос: Февральская революция 1917 года.

- •27 Февраля 1917 г. Художник б.Кустодиев. 1917 г.

- •37 Вопрос: Октябрьская революция 1917 года. Установление диктатуры большевистской партии.

- •38 Вопрос: Гражданская война в России в 1918-1922 годах: причины, основные этапы и итоги.

- •39 Вопрос: Формирование политической системы советского тоталитарного государства в 1920-е – 1930-е гг. Образование ссср.

- •40 Вопрос: Формирование командно-административной экономики в ссср в 1920-е – 1930-е гг. (нэп, коллективизация, индустриализация).

- •41 Вопрос: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: характер, основные этапы и последствия.

- •42 Вопрос: Проблемы перехода Советского Союза к мирному развитию. Политическое развитие страны в 1945 – 1953 гг.

- •43 Вопрос: Геополитические последствия Второй мировой войны. «Холодная война». Складывание биполярного конфронтационного мира.

- •44 Вопрос: Попытки реформирования советского общества в 1950-е - начале 1960-х гг.

- •45 Вопрос: Кризис советской политической и экономической системы в 1970-е – 1980-е гг.

- •46 Вопрос: Основные направления внешней политики ссср в 1970-е – 1980-е гг.

- •47 Вопрос: Попытки реформирования политической и социально-экономической системы советского общества во второй половине 1980-х гг.

- •48 Вопрос: Причины и последствия распада Советского Союза.

- •49 Вопрос: Становление Российской государственности (1990-е гг.).

- •50 Вопрос: Политические социально-экономические и процессы в России в 2000-е гг

23 Вопрос: Россия в первой четверти XIX века. Внутренняя политика Александра I.

АЛЕКСАНДР I (1777-1825) , российский император с 1801. Старший сын Павла I. В начале правления провел умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским.

Начало реформ

Александр I взошел на российский престол, намереваясь осуществить радикальную реформу политического строя России путем создания конституции, гарантировавшей всем подданным личную свободу и гражданские права. Он сознавал, что подобная “революция сверху” приведет фактически к ликвидации самодержавия и готов был в случае успеха удалиться от власти. Однако он также понимал, что нуждается в определенной социальной опоре, в единомышленниках. 5 апреля 1801 был создан Непременный совет — законосовещательный орган при государе, получивший право опротестовывать действия и указы царя. В мае того же года Александр внес на рассмотрение совета проект указа о запрещении продажи крестьян без земли, но члены Совета дали понять императору, что принятие подобного указа вызовет брожение среди дворян и приведет к новому государственному перевороту. Ко времени коронации Александра (сентябрь 1801) Непременным советом были подготовлены проект “Всемилостивейшей грамоты, Российскому народу жалуемой”, содержавшей гарантии основных гражданских прав подданных, проект манифеста по крестьянскому вопросу и проект реорганизации Сената. Дальнейшее рассмотрение крестьянского вопроса привело к появлению 20 февраля 1803 указа о “свободных хлебопашцах” , разрешавшего помещикам отпускать крестьян на волю и закреплять за ними землю в собственность, что впервые создавало категорию лично свободных крестьян.

Параллельно Александр осуществлял административную реформу и реформу образования.

24 Вопрос: Отечественная война 1812года.

Хронология

1804 — 1813 гг. Русско-иранская война.

1805 г. Сражение при Аустерлице.

1806 — 1812 гг. Русско-турецкая война.

1807 г. Заключение Тильзитского мира.

1812 г., Отечественная война.

12 июня — 25 декабря

1812 г., 26 августа Бородинская битва.

В годы правления Александра I можно выделить два основных направления во внешней политике России:

Ближневосточное — борьба за укрепление своих позиций а Закавказье, на Черном море и на Балканах;

Европейское — участие России в коалиционных войнах против наполеоновской Франции.

Внешняя политика

России на Ближнем Востоке В

80-90-е гг. XVIII в. Османская империя и Иран

начали предпринимать активную экспансию

в Грузию , что привело к резкому обострению

обстановки в Закавказье. Вступивший на

грузинский престол в 1798 г. Георгий XII

обратился к русскому правительству с

просьбой о покровительстве. В результате в

1801 г. Восточная Грузия вошла в состав

России.

В

80-90-е гг. XVIII в. Османская империя и Иран

начали предпринимать активную экспансию

в Грузию , что привело к резкому обострению

обстановки в Закавказье. Вступивший на

грузинский престол в 1798 г. Георгий XII

обратился к русскому правительству с

просьбой о покровительстве. В результате в

1801 г. Восточная Грузия вошла в состав

России.

В первые десятилетия XIX в. внешняя политика России на Ближнем Востоке носила весьма активный характер.

В 1804 г. началась война с Ираном, и за период 1804 — 1806 гг. основная часть Азербайджана была присоединена к России. Война закончилась присоединением в 1813 г. к России значительной части Азербайджана. Иран признал закрепление за Россией этих территорий. Одновременно России предоставлялось право иметь на Каспийском море военные суда.

В 1806 г. началась война России с Османской империей. В октябре того же года русские войска заняли Молдавию и Валахию, в 1807 г. командующим Дунайской армии был назначен М.И. Кутузов, который сосредоточил основные силы у крепости Ращук, где 22 июня 1811 г. нанес османской армии серьезное поражение. 28 мая 1812 г. в Бухаресте Кутузов от имени Российского правительства подписал мирный договор, по которому к России отходила Молдавия, получившая затем статус Бессарабской области. Одновременно Сербии была предоставлена автономия. В 1812 г. в состав России вошла восточная часть Молдавии, западная ее часть (за р. Прут) под названием княжества Молдавии оставалась в вассальной зависимости от Османской империи.

В 1828 г. Россия объявила войну Османской империи в связи с отказом Турции прекратить жестокое подавление греческого восстания и предоставить Греции автономию. Военные действия развернулись в Закавказье и на Балканах. Успех русской армии был закреплен подписанием в 1829 г. Адрианопольского мирного договора. Россия получила значительные территории Черноморского побережья Кавказа, Греция — независимость.

В 1826 — 1828 гг. Россия вновь вступила в войну с Ираном, который стремился вернуть утраченные в 1813 г. земли. ПоТуркманчайскому мирному договору 1828 г. в Россию вошли Эривань и Нахичевань, была образована Армянская область.

Отечественная война 1812 г.

Начало

XIX в. ознаменовано резким обострением

международной обстановки, не только на

Востоке, но и в Европе.

Начало

XIX в. ознаменовано резким обострением

международной обстановки, не только на

Востоке, но и в Европе.

К этому времени под властью Наполеона находилась почти вся Центральная и Южная Европа. Его агрессивные действия объединили против него европейских монархов. 11 апреля 1805 г. была заключена англо-русская военная конвенция, к которой присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Императоры Австрии Франц и России Александр I настояли на генеральном сражении. Оно произошло 20 ноября (2 декабря) 1805 г. при Аустерлице и закончилось победой Наполеона. Австрия капитулировала и заключила унизительный мир. Коалиция фактически распалась. В середине сентября 1806 г. создалась новая коалиция против Франции (Пруссия, Англия, Швеция и Россия).

Серьезный характер носили сражения русских войск с французской армией в Восточной Пруссии. Хотя Наполеону и удалось оттеснить русские войска к Неману, но он понес столь значительные потери, что не решился вступить в пределы России и сам предложил заключить мир.

Встреча Наполеона с Александром I состоялась в г. Тильзите (на Немане) в конце июня 1807 г., в результате чего был подписан договор между Россией и Францией. В тот же день был заключен секретный русско-французский договор о наступательном и оборонительном союзе. Если Англия не примет мирных условий, предложенных ей Наполеоном, то Россия обязывалась прервать с ней дипломатические отношения и присоединиться к континентальной блокаде.

Союз с Францией и присоединение к континентальной блокаде, направленной против Англии, имели тяжелые последствия для России, наносили большой ущерб экономике России, поскольку Англия была ее главным торговым партнером. Противоречия между Францией и Россией углублялись.

К марту 1812 г. Наполеон завершил подготовку к вторжению в Россию. Его армия включала около 680 тыс. солдат, из них французы составляли немногим более 350 тыс. чел.

В ночь на 12 (24) июня 1812 г. армия Наполеона форсировала Неман и вторглась в пределы России. На границе находились три русские армии. Первая армия под командованием М.Б. Барклая-де-Толли прикрывала петербургское направление, вторая — П.И. Багратиона — центр России, третья — генерала А.П. Тормасова — располагалась на южном направлении.

Расчет Наполеона сводился к тому, чтобы использовать свое численное превосходство, разбить рассредоточенные русские войска поодиночке. В этих условиях решением русского командования было избегать сражений, отвести и объединить армии. Трудности русских армий усугублялись отсутствием единого командования. 22 июля после тяжелых арьергардных боев армии Барклая-де-Толли и Багратиона соединились в Смоленске. План Наполеона разгромить поодиночке армии был сорван. 4 — 6 августа произошло кровопролитное сражение за Смоленск. В ночь на 6 августа сожженный и разрушенный город был оставлен русскими войсками. В Смоленске Наполеон принял решение наступать на Москву, в решающем сражении разгромить русскую армию, занять Москву и продиктовать Александру условия мира.

8 августа Александр I подписал приказ о назначении главнокомандующем русской армии М.И. Кутузова.

Через 9 дней Кутузов прибыл в действующую армию. Для генерального сражения Кутузов избрал позицию у деревни Бородино. 24 августа французская армия подошла к передовому укреплению перед Бородинским полем, где завязался тяжелый бой.

Бородинское сражение

началось в 5 часов утра атакой на деревню Бородино и закончилось поздно вечером, когда Кутузов отдал приказ отойти на новую линию обороны. В результате Бородинского сражения обе армии понесли тяжелые потери: русские потеряли 44 тыс., а французы около 60 тыс. чел. Цель Наполеона — разгром русской армии — не была достигнута. Значительные потери и, главное, неприбытие обещанных резервов не позволили Кутузову на следующий день возобновить сражение. Он отдал приказ об отступлении к Москве.

1 сентября в Филях, в трех верстах от Москвы, собрался военный совет, на котором Кутузов принял решение оставить Москву, чтобы сохранить армию.

На следующий день французская армия подошла к Москве. Первоначально Наполеон намеревался оставаться в Москве всю зиму, чтобы подготовиться к военной кампании в следующем году. Но чем дольше его армия оставалась в Москве, тем более она разлагалась. Создались серьезные трудности в обеспечении армии продовольствием и фуражом. Москва была блокирована партизанами, уничтожавшими французских солдат. За все время своего пребывания в Москве армия Наполеона потеряла до 30 тыс. чел.

28 сентября начался пожар в городе.

Наполеон решил оставить город. Перед уходом из Москвы (7 октября) Наполеон отдал приказ взорвать Кремль и кремлевские соборы, разрушить городские сооружения. Из Москвы отступала более чем 100-тысячная французская армия.

В 75 верстах от Москвы по Калужской дороге был создан Тарутинский лагерь, сыгравший решающую роль в подготовке русской армии к контрнаступлению. В губерниях сформировались народные ополчения. Наполеон ускорил движение основных сил своей армии к Калуге. Кутузов направил свои войска ему наперерез к Малоярославцу, и 12 октября там произошло сражение. Город был захвачен французами, но победа осталась за русской армией. Стратегическая инициатива с этого момента перешла к русской армии.

Наполеон вынужден был отказаться от движения на юг и повернуть к Вязьме на разоренную войной старую смоленскую дорогу. Началось отступление французской армии, впоследствии превратившееся в бегство.

28 октября Наполеон привел к Смоленску всего лишь около 50 тыс. солдат, что составляло половину армии, вышедшей из Москвы. Создалась угроза окружения и захвата французской армии в Смоленске. Наполеон отдал приказ о дальнейшем отступлении на запад.

С момента вторжения Наполеона в Россию в стране разгоралась народная война против иноземных захватчиков. Партизанские отряды, развернув “малую войну”, нарушали коммуникации противника, блокировали отступавшую французскую армию, лишая ее фуража и продовольствия.

От Смоленска до Березины французская армия еще сохраняла какую-то боеспособность, хотя и несла большие потери. После переправы через р. Березину 14 — 16 ноября началось уже беспорядочное бегство остатков французских войск. Лишь несогласованность действий Чичагова и Витгенштейна помогла остаткам французских войск переправиться через Березину и избежать плена. Это был разгром французской армии. Наполеон бросил ее и тайно уехал в Париж.

Приказ М.И. Кутузова по армии от 21 декабря и Манифест царя от 25 декабря 1812 г. ознаменовал завершение Отечественной войны.