- •Глава 1 резьбовые соединения

- •§ 1.1. Резьба

- •§ 1.2. Основные типы крепежных деталей

- •§ 1.3. Способы стопорения резьбовых соединений

- •§ 1.4. Теория винтовой пары

- •§ 1.5. Расчет резьбы на прочность

- •§ 1.6. Расчет на прочность стержня винта (болта) при различных случаях нагружения

- •§ 1.7. Эффект эксцентричного нагружения болта

- •§ 1.8. Расчет соединений, включающих группу болтов

- •§ 1.9. Материалы резьбовых изделий и допускаемые напряжения

- •Глава 2 заклепочные соединения

- •§ 2.1. Конструкции, технология, классификация, области применения

- •§ 2.2. Расчет на прочность элементов заклепочного шва

- •§ 2.3. Материалы заклепок и допускаемые напряжения

- •Глава 3 сварные соединения

- •§ 3.1. Общие сведения и применение

- •§ 3.2. Конструкция и расчет на прочность1

- •§ 3.3. Прочность соединений и допускаемые напряжения

- •Глава 4

- •§ 4.1. Общие сведения, оценка и применение

- •§ 4.2. Соединение пайкой

- •§ 4.3. Соединение склеиванием

- •Глава 5 клеммовые соединения

- •§ 5.1. Конструкция и применение

- •§ 5.2. Расчет на прочность

- •Глава 6

- •§ 6.1. Шпоночные соединения

- •§ 6.2. Материал шпонок и допускаемые напряжения

- •§ 6.3. Оценка соединений призматическими шпонками и их применение

- •§ 6.4. Общие замечания по расчету шпоночных соединений

- •§ 6.5. Зубчатые (шлицевые) соединения

- •§ 6.6. Основные критерии работоспособности и расчета

- •§ 6.7. Расчет зубчатых соединений

- •Глава 7

- •§ 7.1. Общие сведения

- •§ 7.2. Прочность соединения

- •§ 7.3. Оценка и область применения

- •§ 7.4. Соединение посадкой на конус

- •Глава 8

- •§ 8.1. Общие сведения

- •§ 8.2. Краткие сведения о геометрии и кинематике

- •§ 8.3. Контактные напряжения и контактная прочность

- •§ 8.4. Критерии работоспособности и расчета

- •§ 8.5. Расчетная нагрузка

- •§ 8.6. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность

- •§ 8.7. Особенности расчета косозубых и шевронных цилиндрических передач

- •§ 8.8. Конические зубчатые передачи

- •§ 8.9. Конические передачи с непрямыми зубьями

- •§ 8.10. Передаточное отношение одноступенчатых и многоступенчатых зубчатых передач

- •§ 8.11. Коэффициент полезного действия, охлаждение и смазка

- •§ 8.12. Материалы и термообработка

- •§ 8.13. Допускаемые напряжения

- •§ 8.14. Оптимизация конструкции зубчатых передач

- •§ 8.15. Особенности расчета планетарных передач

- •§ 8.16. Передача с зацеплением Новикова

- •§ 8.17. Краткие сведения о зубчатых передачах с перекрещивающимися осями (винтовых и гипоидных)*

- •Глава 9

- •§ 9.1. Геометрические параметры и способы изготовления передач

- •§ 9.2. Кинематические параметры передач

- •§ 9.3. Кпд червячной передачи

- •§ 9.4. Силы в зацеплении

- •§ 9.5. Оценка и применение

- •§ 9.6. Расчет прочности зубьев

- •§ 9.7. Материалы и допускаемые напряжения

- •§ 9.8. Тепловой расчет, охлаждение и смазка передачи

- •§ 9.9. Глобоидные передачи1

- •§ 10.1. Общие сведения

- •§ 10.2. Кинематические параметры и принцип действия

- •§ 10.3. Передаточное отношение и число зубьев зубчатой передачи

- •§ 10.4. Особенности преобразования движения в зубчатой передаче

- •§ 10.5. Относительное движение зубьев, выбор профиля и размеров зубьев

- •§ 10.6. Форма и размер деформирования гибкого колеса

- •§ 10.7. Рекомендации по выбору параметров зацепления и расчет гибких колес

- •§ 10.8. Кпд и критерии работоспособности передачи

- •§ 10.9. Расчет прочности гибкого колеса

- •§ 10.10. Разновидности волновых передач, их оценка и применение

- •Глава 11

- •§ 11.1. Общие сведения

- •§ 11.2. Основные типы фрикционных передач и вариаторов

- •§ 11.3. Основные факторы, определяющие качество фрикционной передачи

- •§ 11.4. Основы расчета прочности фрикционных пар

- •§ 8.3). Расчетные контактные напряжения при начальном касании по линии (тела качения — цилиндры, конусы, торы и ролики с образующими одного радиуса) определяют по формуле

- •Глава 12

- •§ 12.1. Общие сведения

- •§ 12.2. Основы расчета ременных передач

- •§ 12.3. Плоскоременная передача

- •§ 12.4. Клиноременная передача

- •§ 12.5. Передача зубчатыми ремнями

- •Глава 13

- •§ 13.1. Общие сведения

- •§ 13.2. Основные характеристики

- •§ 13.3. Конструкция основных элементов

- •§ 13.4. Силы в цепной передаче

- •§ 13.5. Кинематика и динамика цепной передачи

- •§ 13.6. Критерии работоспособности и расчета

- •§ 13.7. Практический расчет цепной передачи

- •§ 14.1. Общие сведения

- •§ 14.2. Особенности расчета резьбы винтовых механизмов

- •Глава 15 валы и оси

- •§ 15.1. Общие сведения

- •§ 15.2. Проектный расчет валов

- •§ 15.3. Проверочный расчет валов

- •4Ось вращения вапа

- •§ 16.1. Подшипники скольжения — общие сведения и классификация

- •§ 16.2. Условия работы и виды разрушения подшипников скольжения

- •§ 16.3. Трение и смазка подшипников скольжения

- •§ 16.4. Практический расчет подшипников скольжения

- •§ 16.5. Конструкции и материалы подшипников скольжения

- •§ 16.6. Подшипники качения—общие сведения и классификация

- •§ 16.7. Условия работы подшипника качения, влияющие на его работоспособность

- •§ 16.8. Практический расчет (подбор) подшипников качения

- •Глава 17 муфты

- •§ 17.1. Общие сведения, назначение и классификация

- •§ 17.2. Муфты глухие

- •§ 17.3. Муфты компенсирующие жесткие

- •§ 17.4. Муфты упругие

- •§ 17.5. Конструкция и расчет упругих муфт

- •Без загрузки (м) 21

- •§ 17.6. Муфты управляемые или сцепные

- •§ 17.7. Муфты автоматические, или самоуправляемые

- •§ 17.8. Муфты комбинированные

Глава 4

СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ И СКЛЕИВАНИЕМ

§ 4.1. Общие сведения, оценка и применение

Соединения пайкой и склеиванием применяли значительно раньше сварных. Известны примеры применения пайки

.5 тыс. лет назад.

І

Рис

4 1

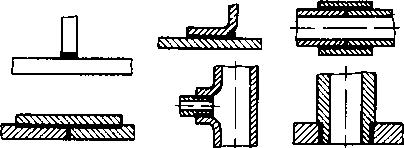

По конструкции паяные и клеевые соединения подобны сварным (рис. 4.1). В отличие от сварки пайка и склеивание позволяют соединять детали не только из однородных, но и неоднородных материалов, например: сталь с алюминием; металлы со стеклом, графитом, фарфором; керамика с полупроводниками; пластмассы; дерево, резина и пр.

При пайке и склеивании кромки деталей не расплавляются, что позволяет более точно выдерживать их размеры , и форму, а также производить повторные ремонтные соединения. По прочности паяные и клееные соединения уступают сварным в тех случаях, когда материал деталей обладает достаточно хорошей свариваемостью. Исключение составляют соединения тонкостенных элементов типа оболочек, когда имеется опасность прожога деталей при сварке.

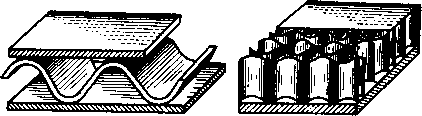

Применение пайки и склеивания в машиностроении возрастает в связи с широким внедрением новых конструкционных материалов (например, пластмасс) и высокопрочных легированных сталей, многие из которых плохо свариваются. Примерами применения пайки в машиностроении могут служить радиаторы автомобилей и тракторов, камеры сгорания жидкостных реактивных двигателей, лопатки турбин, топливные и масляные трубопроводы и др. В самолетостроении наблюдается тенденция перехода от клепаной алюминиевой обшивки к обшивке из тонких стальных листов с сотовым промежуточным заполнением. Эту обшивку изготовляют в виде панелей, паянных в термических печах (рис. 4.2).

Рис. 4.2

Пайка и склеивание являются одним из основных видов соединения в приборостроении, в том числе в радиоэлектронике, где они являются преимущественно связующими, а не силовыми соединениями.

Процессы пайки и склеивания сравнительно легко поддаются механизации и автоматизации. Во многих случаях применение пайки и склеивания приводит к значительному повышению производительности труда, снижению м^ссы и стоимости конструкций.

Эффективность применения паяных и клеевых соединений, их прочность и другие качественные характеристики в значительной степени определяются качеством технологического процесса: правильным подбором типа припоя или клея,

температурным режимом, очисткой поверхностей стыка, их защитой от окисления и пр. Этим вопросам посвящены специальные курсы [21] и главы курса «Технология конструкционных материалов».

§ 4.2. Соединение пайкой

Примеры конструкции изображены на рис. 4.1 и 4.2. Соединение образуется в результате химических связей материала деталей и присадочного материала, называемого припоем. Температура плавления припоя (например, олова) ниже температуры плавления материала деталей, поэтому в процессе пайки детали остаются твердыми. При пайке расплавленный припой растекается по нагретым поверхностям стыка деталей. Поверхности деталей обезжиривают, очищают от окислов и прочих посторонних частиц. Без этого нельзя обеспечить хорошую смачиваемость поверхностей припоем и заполнение зазора в стыке.

Размер зазора в стыке деталей в значительной мере определяет прочность соединения. Уменьшение зазора до некоторого предела увеличивает прочность. Это связано, во- первых, с тем, что при малых зазорах проявляется эффект капиллярного течения, способствующий заполнению зазора расплавленным припоем; во-вторых, диффузионный процесс и процесс растворения материалов деталей и припоя может распространяться на всю толщу паяного шва (диффузионный слой и слой раствора прочнее самого припоя). Чрезмерно малые зазоры препятствуют течению припоя. Размер оптимального зазора зависит от типа припоя и материала деталей. Для пайки стальных деталей тугоплавкими припоями (серебряными или медными) приближенно рекомендуют зазор 0,03...0,15 мм, при легкоплавких припоях (оловянных) — 0,05...0,2 мм.

Необходимость малых и равномерно распределенных зазоров является одним из недостатков пайки, ограничивающим ее применение, в особенности для крупногабаритных конструкций. По сравнению со сваркой пайка требует более точной механической обработки и сборки деталей перед пайкой. Примеры сборки деталей перед пайкой показаны на рис.

![]()

д)

Т77

43

ж)

Припой

\

;г^ЧУГ»АТ&727/Ж

Рис. 4.3

а...ж. Для фиксации относительного положения деталей нередко используют специальные приспособления, большие плоские стыки прихватывают точечной сваркой (рис.

а) и т. п.

Нагрев припоя и деталей при пайке осуществляют паяльником, газовой горелкой, т. в. ч., в термических печах, погружением в ванну с расплавленным припоем и пр. При пайке т. в. ч. или в термической печи припой укладывают в процессе сборки деталей в месте шва в виде проволочных контуров (рис. 4.3, б, е, ж), фольговых прокладок, лент, мелкой дроби (рис. 4.3, в) или паст в смеси с флюсом.

Для уменьшения вредного влияния окисления поверхностей деталей применяют специальные флюсы (на основе буры, хлористого цинка, канифоли); паяют в среде нейтральных газов (аргона) или в вакууме.

В качестве припоев применяют как чистые металлы, так и сплавы. Чаще других применяют сплЪвы на основе олова, меди, серебра. Примеры характеристик некоторых припоев приведены в табл. 4.1.

Таблица

4.1

Припой

Температура

плавления, С

МПа

Относительное

удлинение, %

Оловянно-свинцовый

ПОССу 40-2.

230

45

48

Медно-цинковый

ПМЦ54

860

350

20

Серебряно-медный

ПСр45,

720

400

25

Расчет прочности паяных соединений аналогичен расчету сварных. Например, для стыковых соединений (рис. 4.4, а)

(4.1)

д) для нахлесточных со-

7 единений (рис. 4.4, б)

т = /7(й/К|У], (4.2)

где [а'] и [т'] — допускаемые напряжения в паяном шве.

Аналогично можно записать расчетные напряжения для других конструкций соединений.

При соединении стальных деталей прочность материала деталей обычно больше прочности материала шва. В подобных случаях условие равнопрочности можно обеспечить только для нахлесточных соединений. Значение нахлестки по условию равнопрочности (рис. 4.4, б)

(4.3)

Рис

4 4

/=[ст]5/[У],

где [а] — допускаемое напряжение для материала деталей.

Общих рекомендаций по допускаемым напряжениям для паяных соединений не выработано. Частный пример, характеризующий прочность соединений, паянных серебряным припоем ПСр45 [21], следующий:

Сталь

СтЗ

350...400

Сталь

30ХГСА

540.

400

Сталь

45

Сталь

Х18Н9Т

180...260

Медь

450...500

250

Материал

деталей Прочность на срез, МПа