- •Технологические режимы работы шахтных рудничных подъемных установок. Особенности нагрузочных диаграмм различных типов п.М. Основные требования к электроприводу п.М. И чем они обусловлены?

- •Привести основные элементы схемы электропривода п.М., построенного на основе асинхронного электродвигателя с фазным ротором. Пояснить принцип и способы управления приводом.

- •П ривод по системе г-д п.М. Последовательность выбора силового оборудования электропривода, включая преобразователи для возбуждения двигателей и генератора.

- •Тиристорный электропривод постоянного тока для подъемных машин. Особенности его применения.

- •Энергетические характеристики тиристорного электропривода подъема и способы его улучшения.

- •Принципы формирования программы движения подьемных сосудов в функции времени и пути. Задатчики интенсивности, автоматы задания и пути.

- •Принципы построения систем автоматического управления электроприводом г-д п.М.

- •Принципы построения систем автоматического управления электроприводом тп-д п.М.. Элементная база систем управления.

- •Разновидности электроприводов шахтных электровозов. Характеристики электропривода и предъявляемые к нему требования.

- •Способы управления электроприводом электровозов.

- •Нерегулируемый электропривод шахтных конвейеров, проблемы пуска электропривода.

- •Регулируемый электропривод конвейеров, области его применения.

- •Регулируемый привод буровых установок: ротора, лебедки и насоса.

- •Электропривод буровых установок электробура и подъемной лебедки.

- •Области применения турбомашин на шахтах и рудниках. Режимы работы турбомашин, их статические характеристики. Требования к электроприводу турбомашин.

- •Системы пуска электропривода турбомашин в зависимости от применяемого электродвигателя и типа турбомашины.

- •Способы регулирования турбомашин. Системы регулирования электропривода турбомашин.

- •Особенности построения системы автоматического регулирования электропривода тп-д с реверсированием по возбуждению.

- •Методика расчета систем подчиненного регулирования.

- •7.1. Обобщенная структурная схема и передаточная функция системы подчиненного регулирования.

- •7.2. Передаточная функция регулятора.

- •7.3. Синтез системы подчиненного регулирования.

Области применения турбомашин на шахтах и рудниках. Режимы работы турбомашин, их статические характеристики. Требования к электроприводу турбомашин.

В выработках, в которых находятся или могут находиться люди, согласно требованиям Правил безопасности ПБ воздух должен содержать по объему кислорода не менее 20 % и углекислого газа не более 0,5 %, а содержание метана в струе воздуха, исходящего из очистного участка, не должно превышать 1 %.

Для снабжения работающих в шахте или руднике людей достаточным количеством качественного воздуха и создания комфортных условий для высокопроизводительного труда необходима искусственная вентиляция, обеспечивающая постоянный приток свежего воздуха в горные выработки с поверхности и удаление отработанного воздуха из шахты (рудника) в атмосферу. Для этих целей на шахте (руднике) устанавливают вентиляторы.

Вентилятор принадлежит к механизмам, имеющим продолжительный режим работы с постоянной нагрузкой.

В качестве ВМП применяются осевые вентиляторы с двигателями мощностью до 110кВт.

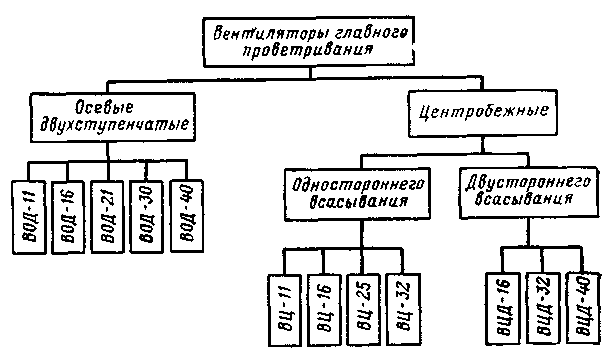

В качестве ВГП применяются как осевые так и центробежные вентиляторы с двигателями мощностью 1250-4000 кВт.

В качестве привода вентиляторов главного проветривания применяется:

АДФ+Реостат

АДФ+АВК

СД до 500КВт

АДФ+СД(каскад обеспечивает половинную и полную производительность)

Сравнивая между собой шахтные осевые и центробежные вентиляторы, следует отметить, что те и другие обладают как достоинствами, так и рядом недостатков.

К достоинствам осевых вентиляторов

следует отнести: регулирование режима

работы (поворотом лопаток направляющего

аппарата и рабочего колеса); реверсирование

воздушной струи без обводных каналов

(при соответствующей аэродинамической

схеме и конструкции вентилятора).

достоинствам осевых вентиляторов

следует отнести: регулирование режима

работы (поворотом лопаток направляющего

аппарата и рабочего колеса); реверсирование

воздушной струи без обводных каналов

(при соответствующей аэродинамической

схеме и конструкции вентилятора).

Недостатками осевых вентиляторов являются:

скрытые, недоступные для систематического ухода подшипники, что снижает надежность работы вентиляторов; резко седлообразная форма характеристики давления (со впадинами и разрывами), что создает предпосылки для неустойчивой работы, особенно при параллельном включении вентиляторов с нерегулируемым приводом; сильный шум при работе со скоростями 90—95 м/с.

Центробежные вентиляторы лишены указанных недостатков, они проще по конструкции и надежнее в эксплуатации, создают более высокое давление, однако диапазон их экономичного регулирования (при прочих равных условиях) несколько меньше, чем у осевых.

Серийно выпускаемые шахтные осевые и центробежные вентиляторы примерно равноценны по экономичности, но величина ее невелика — максимальный статический к. п. д. вентиляторов не превышает 0,8. Отдельные конструкции центробежных вентиляторов с сильно загнутыми назад лопатками позволили повысить к. п. д. до 0,88.

В настоящее время регулирование режима работы шахтных вентиляторов главного проветривания осуществляется одним из следующих способов:

изменением сопротивления вентиляционной сети (дросселирование шибером, секторным затвором и т. д.);

и

зменением

характеристики вентилятора.

зменением

характеристики вентилятора.

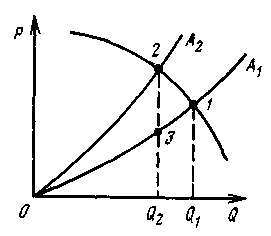

Регулирование режима работы вентилятора главного проветривания изменением характеристики вентиляционной сети представлено на рис. Режим работы вентилятора с минимальным сопротивлением вентиляционной сети характеризуется точкой 1. При этом вентилятор работает с подачей Q1 и давлением p1. При необходимости уменьшения подачи увеличивается сопротивление вентиляционной сети путем частичного перекрытия вентиляционного канала регулирующим шибером, что приводит к уменьшению эквивалентного отверстия, т. е. A2<A2. Режим работы вентилятора в этом случае характеризуется точкой 2.

Изменение характеристики вентилятора может производиться одним из нижеперечисленных способов:

изменением угла поворота лопаток направляющих аппаратов (для центробежных и осевых вентиляторов),

изменением угла установки лопаток рабочего колеса (для осевых нентиляторов),

изменением скорости электропривода рабочего колеса вентилятора.

Для правильного определения необходимого диапазона изменения производительности ГВУ следует произвести анализ основных причин, вызывающих необходимость в установке устройств регулирования производительности:

1) сезонное колебание температуры окружающей среды. Давление окружающего воздуха требует регулирования производительности в сравнительно небольших пределах. Диапазон регулирования производительности лежит в пределах 10—15% расчетной. Это регулирование относится к классу медленно меняющихся во времени;

2) регулирование производительности, вызванное развитием фронта работ. За период эксплуатации шахты производительность вентиляторной установки должна постепенно возрастать — в 1,5-2 раза превышать минимальную при наиболее интенсивной отработке залежи;

3) регулирование производительности, вызванное измененном суточного ритма горных работ (взрывные работы в конце смены требуют повышения производительности на 15—20%);

4) регулирование производительности, вызванное праздничными и ремонтными днями. В этих условиях производительность должна составлять 30—50% рабочей;

5) массовые взрывы, требующие более интенсивного проветривания. Здесь производительность должна быть значительно выше по сравнению с обычным режимом проветривания.

Таким образом, в основном целесообразным диапазоном регулирования производительности вентилятора следует считать 2:1, предусматривая дополнительные меры для интенсификации проветривания после массовых взрывов.

Выбор того или иного способа регулирования вентилятором должен решаться с учетом наибольшей его экономичности, простоты и удобства обслуживания.

На современном горном предприятии при подземной разработке месторождений полезных ископаемых в угольных шахтах со взрывоопасной средой, а также в рудниках черной и цветной металлургии основным видом энергии служит пневматическая. Кроме того компрессорные установки служат для заморозки ствола шахты. Для привода компрессорных установок возможно использование :

СД 250-500КВт +ВТЕ

АД + Преобразователь частоты на компр. Установках большой мощности(дорогой привод)

АДФ+тир.коммутатор в роторной цепи

АД+ТПЧ с НС

Дв. Двойного питания.

По принципу работы компрессорные машины делятся на поршневые и центробежные.

Особенности компрессоров как объекта электропривода: пульсирующий характер нагрузочного момента; зависимость пульсаций от скорости электропривода; повышенный момент инерции, затрудняющий пуск привода; повышенный момент сопротивления при пуске.

Для поддержания режима работы пневматических установок в заданных пределах применяют различные способы регулирования режима работы компрессоров: изменением частоты вращения вала компрессора, а при постоянной частоте вращения — изменением числа параллельно работающих компрессоров.

При нерегулируемой частоте вращения вала компрессора регулирование ведется: дросселированием перед входом в компрессор, тогда расход воздуха уменьшается из-за понижения начального давления; включением дополнительного вредного пространства в поршневых компрессорах; отжатием пластан всасывающих клапанов в поршневых компрессорах.

Система регулируемого электропривода турбокомпрессоров должна отвечать общим требованиям, предъявляемым ко всем системам привода: высокие энергетические показатели системы к. п. д. и cosφ; надежность и простота эксплуатации; минимально возможная первоначальная стоимость оборудования.

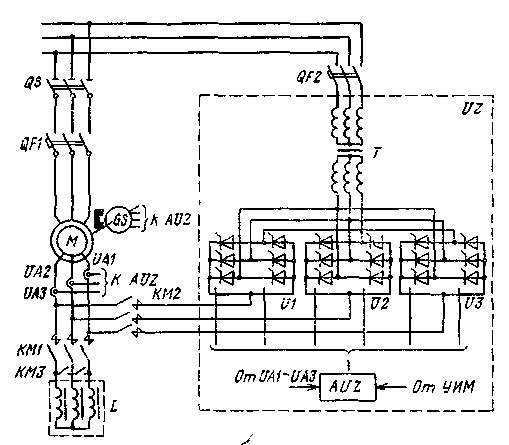

Регулируемый электропривод турбокомпрессора с двигателем двойного питания:

Двигатель двойного питания представляет собой асинхронный двигатель с фазным ротором, подключенный к двум источникам питания: со стороны статора — к сети с постоянным напряже

нием и частотой 50 Гц, а со стороны ротора — к источнику пониженной частоты, величина которой, как и напряжение источника (по амплитуде и фазе), могут изменяться. Преобразовав

Принципиальная схема управления приводом компрессора с двигателем двойного питания (ДДП) приведена на рис. Она состоит из асинхронного двигателя с фазным ротором M_ преобразователя частоты UZ, включающего в себя силовой-трансформатор Т, согласующий напряжение сети с напряжением ротора двигателя, тиристорные блоки U1—UЗ, системы управления AUZ преобразователем частоты, датчиков углового перемещения ротора (синхронный тахогенератор с постоянными магнитами GS), датчиков тока ротора UA1—UA3, давления и производительности на выходе компрессора, пускового устройства электродвигателя (индукционный реостат L).

Сигналы частоты вращения ротора двигателя формируются углоизмерительной машиной GS , представляющей собой синхронный тахогенератор с постоянными магнитами и имеющей число пар полюсов, равное числу пар полюсов главного двигателя. GS жестко связана с асинхронным двигателем.

В качестве электропривода, насосов в шахтных участковых и центральных водоотливных установках применяются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Электродвигатели насосов работают в продолжительном режиме с постоянной нагрузкой, мощность (кВт) которых определяется по формуле

![]()

где k — коэффициент запаса (1,2—1,3 при подаче до 160 м3/ч и 1,1—1,15 при подаче свыше 160 м3/ч); Q — подача, м3/ч; у — удельный вес откачиваемой из шахты воды, кН/м3; Н — напор насоса, м; ηн, ηп— соответственно к. п. д. насоса и передачи.