- •Кафедра зоологии беспозвоночных реферат

- •Введение

- •Надтип Первичноротые (Protostomia) Тип Кольчатые черви (Annelida)

- •Тип Моллюски (Mollusca)

- •Тип Членистоногие (Arthropoda)

- •Подтип Трахейнодышащие (Tracheata)

- •Подтип Жабродышащие (Branchiata)

- •Тип Онихофоры (Onychophora)

- •Тип Мшанки (Bryozoa)

- •Тип Плеченогие (Brachiopoda)

- •Развитие целомической полости у трохофорных животных

- •Надтип Вторичноротые (Deuterostomia) Тип Иглокожие (Echinodermata)

- •Тип Погонофоры (Pogonophora)

- •Заключение

Надтип Вторичноротые (Deuterostomia) Тип Иглокожие (Echinodermata)

Целомическая полость данных беспозвоночных эволюционировала до так называемой амбулакральной системы, являющейся одной из наиболее оригинальных черт их строения. Амбулакральная (водно-сосудистая) система представляет собой обособленную часть вторичной полости тела и содержит жидкость, близкую по составу к морской воде, с примесью белка и присутствием амебовидных клеток (Шарова, 2004).

Образование амбулакральной системы начинается с изменения целомических мешков. Каждый из них перешнуровывается дважды, давая справа и слева от кишечника уже три пары целомических мешков, что свидетельствует о 3-сегментном (олигомерном) строении личинки. Оба задних (третьих) мешка преобразуются в целом взрослого животного. 1-й и 2-й (правые) - чаще недоразвиты; основные изменения претерпевают 1-й и 2-й (левые) целомические мешки, между которыми остается связь в виде канальца, превращающегося в дальнейшем в каменистый канал. При этом первый целомический мешок получает сообщение с наружной средой особым канальцем с отверстием - будущим мадрепоритом; сам же первый целомический мешок входит позже в состав осевого органа взрослого иглокожего. По мере метаморфоза средний левый целомический мешок, называемый теперь гидроцель, т.е. зачаток всей амбулакральной системы, вытягивается и охватывает переднюю кишку личинки сначала в виде подковы с пятью слепыми выростами, а затем подкова смыкается в околоротовое кольцо; слепые выросты вытягиваются и дают начало радиальным амбулакральным каналам. Следовательно, всю амбулакральную систему можно толковать как видоизмененный целомический мешок, а каменистый канал - как целомодукт этого мешка, изменивший свою первоначальную функцию (Островерхова, 2005). На рис. 5 показано строение амбулакральной системы иглокожих на примере морского ежа.

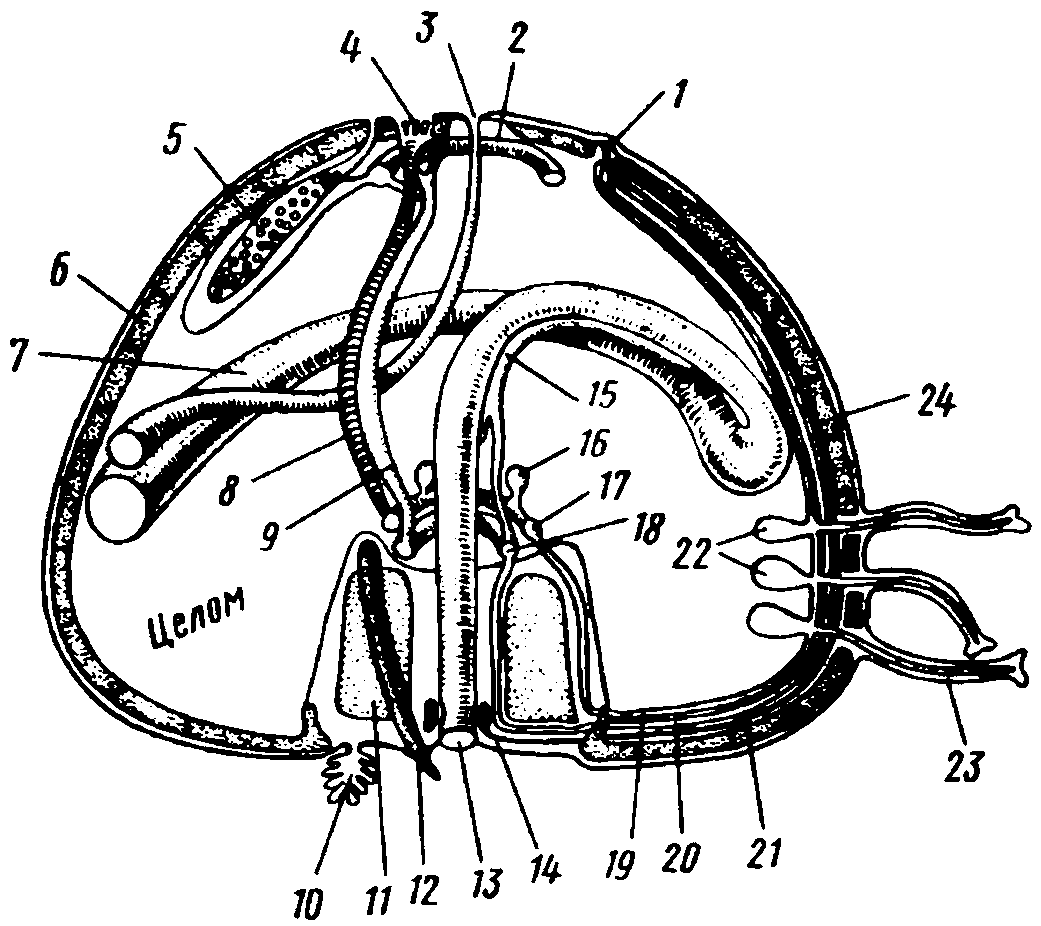

Рис. 5. Общая анатомия морского ежа (Догель, 1981):1 - глазок; 2 – аборальное кровеносное кольцо; 3 – анальное отверстие; 4 – мадрепоровая пластинка; 5 – половая железа; 7- кишечник; 8 - каменистый канал; 9 – осевой орган; 10 – жабра; 11 – скелет аристотелева фонаря; 12 – зуб; 13 – рот; 14 – оральная эктоневральная система; 15 – кишечный кровеносный сосуд; 16 – полиевы пузыри; 17 – кольцеворй канал амбулакральной системы; 18 – оральное кровеносное кольцо; 19 - радиальный амбулакральный сосуд; 20 – радиальный кровеносный сосуд; 21 – радиальный канал перигемальной системы; 22 – ампулы амбулакральных ножек; 23 – амбулакральные ножки; 24 – радиальный нервный ствол

Еще одной особенностью иглокожих является наличие перигемальной (псевдогемальной) системы. Ее строение таково: от общего целома обособляется участок, продолжающийся в лучи и образующий перигемапьную систему каналов. Она образует околоротовое кольцо, залегающее между нервным и амбулакральным кольцами. От кольца отходят радиальные перигемальные каналы, каждый из которых поделен надвое продольной вертикальной перегородкой. Перигемальная система содержит ту же жидкость, что и целом. Перигемальная система сопровождает нервную систему и, вероятно, служит специально для питания нервных тканей и для предохранения их от сдавливания. То есть нервная система подстилается не плотными частями, а омывается перигемалыюй жидкостью.

Амбулакральная система хорошо развита у таких классов, как Морские звезды (Asteroidea) и Морские ежи (Echinoidea). Она начинается на верхней (аборальной) стороне продырявленной пластинкой – мадрепоритом, у некоторых иглокожих вместо него существует только одно небольшое отверстие - гидропора. Поры мадрепорита ведут в небольшую полость, от которой начинается каменистый канал, имеющий в стенках известковые пластинки (отсюда название). Каменистый канал впадает в кольцевой канал, окружающий глотку. От кольцевого канала по радиусам отходят пять боковых, или радиальных, каналов. Между ними расположено пять мешковидных выростов - полиевых пузырей, содержащих запас жидкости. От каждого радиального канала отходят в стороны попарно тонкие трубочки - амбулакральные ножки, каждая из которых заканчивается остроконечно или подошвой. Стенки ножек растяжимы и мускулисты. Амбулакральные ножки связаны с пузырьками-ампулами и выполняют разнообразные функции: газообмен, осязание, движение. Каждый радиальный канал заканчивается чувствительным концевым щупальцем. Радиальные каналы с амбулакральными ножками и связанные с ними скелетные элементы составляют комплексы, называемые иногда амбулакрами, или амбулакральными радиусами. Между амбулакрами расположены так называемые интеррадиусы - интерамбулакры (Островерхова, 2005).