- •1 Определение и классификация компрессоров. Основные параметры.

- •2 Устройство и действие центробежного компрессора.

- •3 Устройство и действие осевого компрессора.

- •4 Конструктивное оформление лопаточных компрессорных машин. (Осевые, центробежные) Основные элементы.

- •5 Физическая картина изменения параметров газа по тракту лопаточного осевого цбк.

- •6 Элементарная и целая ступень осевого компрессора. Основные параметры.

- •8 Требования к судовым компрессорам.

- •9 Основные кпд компрессоров.

- •10 Геометрические параметры профиля решеток профилей. Аэродинамические параметры.

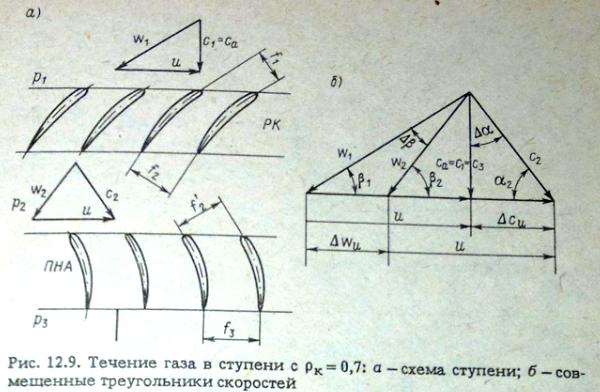

- •11 Ступень осевого компрессора с коэффициентом реакции 0,7; 0,5.

11 Ступень осевого компрессора с коэффициентом реакции 0,7; 0,5.

Ступень с предварительной закруткой потока в сторону вращения рабочего колеса.

В этом случае знак предварительной закрутки принято считать положительным. Предварительная закрутка перед рабочим колесом первой ступени осуществляется лопатками входного направляющего аппарата, а на входе в промежуточные ступени - предыдущими промежуточными направляющими аппаратами. В практике компрессоростроения наибольшее распространение получила ступень, у которой с1U подобрана так, чтобы обеспечивались равенства w1= с2; w2 = с1 = с3. Это означает, что у такой ступени при са = const треугольники скоростей будут симметричны относительно оси решетки элементарной ступени, т. е. соответствующие углы потока будут одинаковы в обеих решетках:

![]()

Поэтому профили рабочих и направляющих

лопаток в данном случае будут одинаковыми

и установленными зеркально один

относительно другого. Следовательно,

в такой ступени изменение кинетической

энергии газа в решетке рабочего колеса

в относительном движении и в решетке

промежуточного направляющего аппарата

в абсолютном движении одинаково

![]() Аэродинамическая

нагрузка на профили обеих решеток также

одинакова, каждый венец преобразует

половину кинетической энергии, подведенной

к газу в рабочем колесе и, согласно

выражению для рк, степень

реактивности такой ступени равна рк

= 0,5, или 50 %.

Аэродинамическая

нагрузка на профили обеих решеток также

одинакова, каждый венец преобразует

половину кинетической энергии, подведенной

к газу в рабочем колесе и, согласно

выражению для рк, степень

реактивности такой ступени равна рк

= 0,5, или 50 %.

Ступени с осевым входом.

Из выражения для теоретического напора (работы) ступени следует, что положительная закрутка на входе с1U >0 приводит к уменьшению энергии, сообщаемой рабочим колесом газу.

Если в треугольниках скоростей, соответствующих предыдущему типу ступени, пои неизменных са, U и ΔWU уменьшать c1u путем увеличения угла α1, то работа ступени будет расти. Наконец, при α1 = 90° и са =0 мы получим ступень с осевым направлением потока в абсолютном движении перед рабочим колесом. Схема такой ступени и совмещенные треугольники скоростей изображены на рис. 12.9. При осевом входе с1 = с1а и поток входит в решетку рабочего колеса со скоростью W1 под углом β1. В диффузорных каналах колеса скорость уменьшается от w1 до W2 с одновременным изменением направления на ∆β до угла β2 В решетку промежуточного направляющего аппарата газ входит абсолютной скоростью W1 под углом β1. Входные кромки направляющих лопаток ориентируют так, чтобы создавалось обтекание профиля, близкое к безударному. Выход потока из промежуточного направляющего аппарата должен быть близок к первоначальному направлению перед рабочим колесом, т. е. тоже осевым. Из совмещенных треугольников скоростей (см. рис. 12.9) видно, что в такой ступени относительные скорости потока больше соответствующих абсолютных скоростей, т. е.

![]()

а прирост давления в рабочем колесе оказывается примерно в 2 раза больше, чем в промежуточном направляющем аппарате. Согласно выражению для рк это означает, что степень реактивности у ступеней с осевым входом близка к 2/3 те к 70%.

Хотя в ступени с рк = 0,7 нет предварительной закрутки потока и в принципе нет необходимости применять входной направляющий и спрямляющий аппараты, на практике все же иногда устанавливают венец входного направляющего аппарата из симметричных профилей во избежание появления наведенной закрутки набегающего потока