- •Раздел 1. Основы информационных технологий

- •Раздел 2. Информационные системы на транспорте

- •Раздел 3. Автоматизированные системы обработки информации на транспорте

- •Определение информационной технологии. Инструментарий информационной технологии.

- •2. Этапы развития информационных технологий

- •3. Особенности новых информационных технологий

- •Методология использования информационной технологии

- •5. Проблемы использования информационных технологий

- •6. Классификация видов информационных технологий (по способу реализации, степени охвата и классу реализуемых технологических операций)

- •7. Классификация видов информационных технологий (по типу пользовательского интерфейса и по обслуживаемым предметным областям)

- •Информационная технология обработки данных

- •Информационная технология управления

- •Автоматизация офисной деятельности

- •Информационная технология поддержки принятия решений

- •Информационная технология экспертных систем

- •Типы экспертных систем

- •Области применения эс

- •Обобщенная схема технологического процесса обработки информации

- •Сбор и регистрация информации

- •Передача информации

- •Обработка информации

- •Хранение и накопление информации

- •Системный подход к решению функциональных задач и к организации информационных процессов

- •Эвм при выборе решений в области технологии, организации, планирования и управления производством

- •Возможности использования новых информационных технологий в системах организационного управления

- •Информационные технологии в обучении

- •Автоматизированные системы научных исследований

- •Системы автоматизированного проектирования

- •Геоинформационные системы и технологии

- •Технологии распределенных вычислений (рв)

- •Распределенные базы данных

- •Общая характеристика технологии создания программного обеспечения

- •Современные методы разработки по

- •31. Инструментарий технологии программирования

- •32. Средства для создания приложений

- •33. Поколения языков программирования

- •2 Раздел

- •1. Источники и методы получения информации

- •2. Структура информационных систем управления производством

- •3. Безбумажные технологии и средства идентификации

- •4. Развитие новых информационных технологий

- •5. Автоматизация учета данных путевых листов малого атп

- •6. Проблемы проектирования информационных систем

- •7. Проектирование базы данных информационной системы

- •8. Жизненный цикл информационной системы и этапы ее внедрения

- •9. Общая характеристика угроз и служб безопасности

- •10. Программные вирусы и вопросы их нейтрализации

- •11. Практические рекомендации по обеспечению безопасности информации в коммерческих каналах телекоммуникаций

- •1. Автоматизированные системы обработки информации на транспорте

- •Задачи автоматизации и управления на транспорте (понятия управления, системы и технологии управления, свойства систем)

- •Цели автоматизации управления

- •Состав асу

- •Функции асу

- •Виды асу

- •Классификация автоматизированных систем управления

- •Характерные особенности транспортного предприятия как объекта управления

- •Функции данных и знаний в процессе принятия решения

- •6. Использование данных в качестве информации

- •7. Критерии качества информации, оценка их влияния на принятие управленческих решений

- •8. Особенности информационных систем

- •9. Информационные потребности пользователей

- •10. Структура информационной модели объекта управления

- •Типовая структура асу транспортного предприятия

- •Классификация асу по их функциональной принадлежности

- •Структура и информационные связи подсистем асу атп

- •Информационное обеспечение асу на транспортных предприятиях

- •Элементный

- •Системный

- •Техническое обеспечение асу на транспортных предприятиях

- •Программно–математическое обеспечение асу на транспортных предприятиях

- •Организационное, правовое и эргономическое обеспечение асу на транспортных предприятиях

- •Функциональная подсистема управления перевозками

- •Функциональная подсистема плановых и аналитических расчетов

- •Назначение и область использования систем определения местоположения и связи

- •Принципы реализации омп в локальных и зональных асу атп

- •Возможности существующих систем спутниковой навигации и связи

- •Состав и задачи подсистемы автоматизированного диспетчерского управления перевозками

- •Задачи оперативного управления работой подвижного состава на маршрутах

- •Структура и техническое обеспечение асду пассажирским транспортом

- •26. Использование Интернета при организации перевозок

- •Сайт «aTi-transport» .

- •27. Внутрифирменные информационные системы

- •28. Взаимодействие с глобальными информационными сетями

- •29. Взаимодействие субъектов рынка транспортных перевозок с Internet-технологией

- •30 Определение состава задач и выбор комплекса технических средств, при подборе информационной системы

- •31. Базисный набор характеристик для выбора асу

- •32. Выбор необходимого программного обеспечения для реализации асу

- •33. Этапы ввода в эксплуатацию асу

- •34. Конкурентная борьба на рынке информационных технологий

- •35. Последствия развития средств телекоммуникаций

- •36. Перспективы развития технических средств асу

Техническое обеспечение асу на транспортных предприятиях

Под техническим обеспечением системы управления понимается оснащение процессов управления современными техническими средствами, соответствующими применяемым методам управления, материально-технической базе производства и методам его организации и сочетающимися со всеми остальными элементами системы управления. Основными требованиями, предъявляемыми к техническому обеспечению управления, являются:

комплексность механизации и автоматизации процессов управления и отдельных видов работ

пропорциональность производительности разных видов техники, связанной между собой процессом управления

ритмичная работа техники и всех звеньев аппарата управления

экономичность эксплуатации техники управления

Таким образом, можно сказать, что уровень технической оснащенности в значительной мере определяет всю систему организации управления.

Для информатизации бизнеса необходим широкий спектр про- граммно-аппаратных средств, в том числе ВТ и средств связи. Различные технические средства обеспечивают прием и передачу трех основных видов информации (речь, печатный текст, графика) в статике и динамике с максимальным использованием слуха, осязания, зрения человека.

Человек напрямую работает с различными периферийными устройствами: дисплеи, клавиатуры, «мыши», джойстики и иные манипуляторы, электронные планшеты, табло и т.п. Технические средства связи обеспечивают передачу информации во внешней деловой среде. При этом в системе связи используются не только «чистые» устройства связи, но и информационно-коммуникационные компьютеры. На предприятии в зависимости от масштаба и особенностей предпринимательства может использоваться от одного до нескольких тысяч компьютеров для хранения и обработки информации.

Для подключения компьютера к JIC необходимо устройство, называемое сетевым адаптером. Современные сетевые адаптеры обеспечивают передачу информации со скоростью 10 — 100 Мбит в секунду. При объединении компьютеров, расположенных на значительном расстоянии друг от друга (в разных городах, странах), говорят о глобальной сети.

Основным (наиболее массовым в настоящее время, но далеко не единственным) каналом передачи данных в этом случае является телефонный канал. Устройство, необходимое для подключения компьютера к телефонной линии, называется модемом. Скорость передачи данных здесь меньше, чем в ЛС, и находится в существенной зависимости от качества канала связи и типа модема. В настоящее время наблюдается тенденция к подключению JIC к мировой глобальной сети Интернет.

Программно–математическое обеспечение асу на транспортных предприятиях

Программные средства обеспечивают обработку данных и состоят из общего и прикладного ПО и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ. К общему ПО относят операционные системы (ОС), системы программирования и программы технического обслуживания, которые предоставляют сервис для эксплуатации компьютера, выявления ошибок при сбоях, восстановления испорченных программ и данных. В зависимости от функций, выполняемых ПО, его можно разделить на две большие группы: системное и прикладное ПО.

Системное программное обеспечение (СПО) — это «программная оболочка» аппаратных средств, предназначенная для отделения остальных программ от непосредственного взаимодействия с оборудованием и организации процесса обработки информации в компьютере. К СПО относятся такие типы программ, как ОС, различные сервисные средства, функционально дополняющие возможности ОС, инструментальные средства (системы управления базами данных, программирования, оболочки экспертных систем). Прикладное ПО предназначено для решения определенных задач пользователя.

Основная компонента СПО — ОС выполняет следующие функции:

организация многоцелевой работы компьютера, при которой возможно одновременное выполнение нескольких программ;

организация хранения программ и данных на носителях информации и, возможно, санкционирование доступа к этой информации;

. обеспечение взаимодействия с пользователем на основе графического интерфейса;

обеспечение сетевых возможностей, т.е. возможности доступа к информации, хранимой в памяти другого компьютера локальной или глобальной сети.

В настоящее время существует три жизнеспособные и развивающиеся промышленные технологии передачи графических интерфейсов: X-terminal многочисленных вариантов Unix (для X-Window), Remote Desktop фирмы Microsoft (для Windows Terminal Server) и средства WEB-броузеров Netscape и Microsoft (с помощью HTML, Java и JavaScript и соответствующих интерфейсов к СУБД).

Математическое обеспечение позволяет использовать методы автоматизированного поиска оптимальных вариантов при проектировании системы.

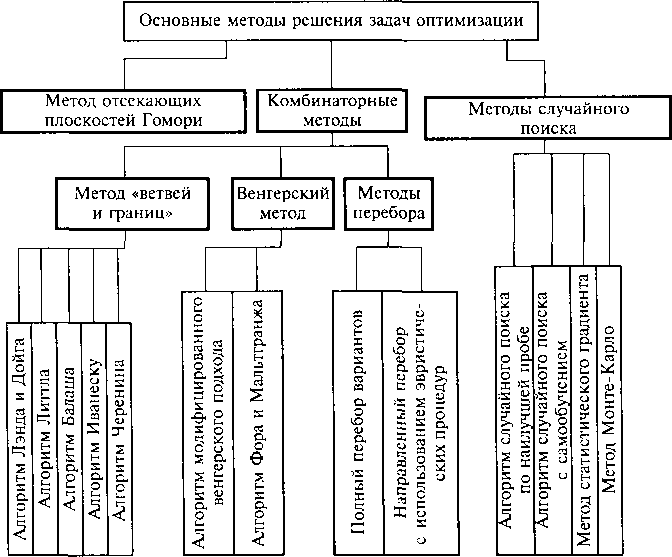

Часто при решении задач оптимизации одновременно используются несколько критериев (многокритериальность). Оптимизация параметров за счет выделения одной из критериальных функций в ранг целевой не всегда приносит желаемые результаты. В этом случае можно использовать либо процедурную декомпозицию, либо последовательно совершенствовать проектируемую АСУ, сменяя критериальные ограничения. Неоднородность и высокая размерность пространства поиска также вызывают необходимость декомпозиционного подхода к проектированию АСУ. К указанным факторам, как правило, добавляется дискретность переменных и нелинейность целевой функции. Количество переменных достигает порядка нескольких тысяч, что исключает возможность использования полного перебора. Неприемлем также подход, заключающийся в решении соответствующей непрерывной задачи с последующим округлением нецелоисчисленных компонент до ближайших целых значений.

В качестве решения может быть использован метод замены целевой функции с ее кусочно-линейной аппросимакцией и последующее решение задачи методом отсекающих плоскостей Гомори. Однако возможности использования алгоритмов Гомори ограничиваются тем, что формирование правильного отсечения сопряжено с определенными трудностями и быстрым ростом размерности задачи за счет новых ограничений. Кроме того, полученное решение представляет собой лишь аппроксимацию оптимального решения.

Использование методов, основанных на идее метода «ветвей и границ», требует построения правил ветвления и вычисления оценок получаемых множеств, которые сильно зависят от особенностей рассматриваемой задачи. Хотя эти методы весьма эффективны в вычислительном отношении, не во всех случаях удается получить эффективные правила ветвления и вычисления оценок.

Наибольшее распространение при решении задач с большим числом переменных получили приближенные методы и, в первую очередь, методы направленного поиска с использованием декомпозиции и разнообразных эвристических приемов. Вместе с тем можно считать целесообразным поиск новых эвристических процедур, существенно сокращающих число возможных вариантов перебора и упрощающих процесс оценки получаемых вариантов. Очевидно, что такие процедуры должны основываться на физическом смысле задачи и ее особенностях (рис. 3.5).

Большая размерность и высокая сложность задач, решаемых на этапе системного программирования, дискретность переменных, неразработанность соответствующих математических моделей и методов, а также сложность получения выражения целевой функции определяют необходимость разработки новых методов и алгоритмов.

Анализ показывает, что единственно возможным в данном случае является декомпозиционный подход к решению задач этапа системного проектирования. Основная идея декомпозиционного подхода состоит в последовательной оптимизации по одному из управляемых параметров при ограничениях на остальные управляемые параметры. Использование декомпозиционного подхода к проектированию АСУ позволяет существенно упростить задачу проектировщиков.

Рис. 3.5. Классификация основных методов решения задач оптимизации