- •Современные представления об образовании Земли и Солнечной системы.

- •Строение Солнечной системы.

- •Состав и строение геосфер Земли.

- •Строение земной коры.

- •Тепловой режим Земли.

- •Абсолютный и относительный возраст горных пород и методы его определения.

- •Основные породообразующие минералы.

- •Классификация минералов по их химическому составу.

- •Физические свойства и внешние признаки минералов.

- •Классификация горных пород по условиям образования.

- •Классификация магматических горных пород по условиям образования и кислотности.

- •Формы залегания магматических пород.

- •Осадочные горные породы: генезис, свойства и классификация.

- •Форма залегания осадочных пород.

- •Метаморфические горные породы: генезис, свойства и классификация.

- •Виды выветривания горных пород. Значение выветривания горных пород для строительства.

- •Делювиальные отложения: мощность, состав и физико-механические свойства.

- •Виды селей и методы борьбы с ними.

- •Виды пролювиальных отложений, их состав и физико-механические свойства.

- •Геологическая деятельность рек. Виды аллювиальных отложений, их состав и физико-механические свойства.

- •Геологическая деятельность ледников. Ледниковые и ледниково-речные отложения. Их состав физико-механические свойства.

- •Виды несогласий.

- •Формы залеганий метаморфических горных пород.

- •Основные типы складок, встречающихся в земной коре, и их влияние на условия строительства.

- •Разрывные дислокации и их влияние на условия строительства в районах развития.

- •Виды воды в грунте. Влияние различных видов воды на свойства грунтов.

- •Сущность конденсационной и инфильтрационной теорий образования подземных вод.

- •Классификация типов подземных вод по условиям их образования.

- •Верховодка. Ее режим и влияние на условия строительства.

- •Грунтовые воды, их образование, распространение, условия питания и влияние на условия строительства.

- •Артезианские воды, их образование, распространение, условия питания и влияние на условия строительства.

- •Принципы составления гидрогеологических карт (гидроизогипс, гидроизопьез. Гидроизобат).

- •Основной закон фильтрации и его математическое выражение.

- •Методы определения коэффициента фильтрации и факторы, влияющие на его величину.

- •Различия в характере тектонических движений и магматизме в различных структурах земной коры (платформах и геосинклиналях).

- •Виды землетрясений. Вулканические землетрясения

- •Техногенные землетрясения

- •Обвальные землетрясения

- •Землетрясения искусственного характера

- •Оползень. Основные причины, необходимые для возникновения оползней; типы оползней и мероприятия по борьбе с ними.

- •Суффозия, мероприятия по борьбе с суффозией.

- •Просадочность лёссовых пород. Методы определения прооадочнооти лёссовых пород. Основные мероприятия по борьбе с просадочностью лёссовых пород.

- •Карст. Причины возникновения и условия развития карста в различных геологических условиях.

- •Мерзлотные деформации пород в основании сооружений и мероприятия по борьбе с ними.

- •Виды работ в составе инженерно-геологических исследований.

- •Инженерно-геологическая съемка.

- •Определение минералов и горных пород по внешним признакам и физическим свойствам.

- •Составление карты гидроизогипс.

Артезианские воды характеризуются постоянством дебита и хорошим качеством, что немаловажно для её практического использования.

Артезианские воды - подземные воды, заключённые между водоупорными слоями и находящиеся под гидравлическим давлением. Залегают главным образом в доантропогеновых отложениях, в пределах крупных геологических структур, образуя артезианские бассейны. Вскрытые искусственным путём Артезианские воды поднимаются выше кровли водоносного пласта. При достаточном напоре они изливаются на поверхность земли, а иногда даже фонтанируют.

В пределах артезианского бассейна различают три области: питания, напора и разгрузки. В области питания водоносный горизонт обычно приподнят и дренирован, поэтому воды здесь имеют свободную поверхность; в области напора уровень, до которого может подняться вода, располагается выше кровли водоносного горизонта. Расстояние по вертикали от кровли водоносного горизонта до этого уровня называются напором. В отличие от области питания, где мощность водоносного горизонта изменяется в зависимости от метеорологических факторов, в области напора мощность артезианского горизонта постоянна во времени. В области разгрузки воды выходят на земную поверхность в виде восходящих источников.

Артезианская вода при моноклинальном

залегании слоев:1 – водоупоры; 2 – водоносный слой; 3 – область питания водой; 4 – буровая скважина; 5 – пьезометрический уровень; H – высота напора

Артезианский бассейн при синклинальном

залегании слоев:1 – водоупор; 2 – водоносный слой; 3 – буровые скважины;4 – область питания водой; 5 – пьезометрический уровень; H – высота напора

Напорные (артезианские) воды связаны с залеганием водоносных слоев в виде синклиналей или моноклиналей. Площадь распространения напорных водоносных горизонтов называют артезианским бассейном. Напорных подземных горизонтов может быть несколько. Напорность вод характеризуется пьезометрическим уровнем

По хим.составу артезианские воды могут быть пресными и минерализованными.

Линии, показывающие точки с одинаковыми абсолютными или относительными отметками артезианских вод называют пьезоизогипсами.

Режим подземных вод. Виды и цели стационарных наблюдений за режимом подземных вод.

Принципы составления гидрогеологических карт (гидроизогипс, гидроизопьез. Гидроизобат).

Гидрогеологические карты, карты, отображающие условия залегания и распространения подземных вод. Содержат данные о качестве и производительности водоносных горизонтов, размерах, форме, положении древнего фундамента водонапорных систем, о взаимоотношении геологической структуры, рельефа и подземных вод. Составляются по результатам гидрогеологической съёмки с учётом геологических и тектонических карт. На Г. к. отражается распространение различных водоносных горизонтов и их комплексов, источники и их дебит, колодцы, буровые скважины, карстовые воронки, кровля или подошва водоносной толщи, глубина залегания подземных вод и их химический состав. Г. к. сопровождаются разрезами, на которых отражается геологическое строение района — литологический состав водоносных горизонтов, фациальные изменения, водоупорные толщи, глубины залегания и величина напоров водоносных горизонтов, положение свободной и пьезометрической поверхности подземных вод, их минерализация и дебит.

На мелкомасштабных Г. к. (мельче 1:500000) изображаются наиболее важные особенности гидрогеологического строения территории, границы гидрогеологических бассейнов, области питания, напора и разгрузки подземных вод; выделяются районы с преимущественным развитием различных типов подземных вод. Мелкомасштабные Г. к. иногда составляют по литературным и архивным данным, без проведения гидрогеологической съёмки. На среднемасштабных Г. к. (1:200000—1:100000) дополнительно даются количественные показатели, характеризующие состояние подземных вод в определенный промежуток времени. Крупномасштабные Г. к. (крупнее 1:50000) применяются для решения специальных задач на стадиях технического и рабочего проектирования — для выбора участков водозабора, выявления запасов подземных вод, изучения обводнённости месторождения, установления условий осушения или орошения участка и т.п. Среди Г. п. различают: 1) общие, 2) основных водоносных горизонтов и 3) специального целевого назначения.

На общих картах отражаются водоносные комплексы и горизонты и их характеристика, возраст и петрографический состав водовмещающих пород, водообильность, опорные гидрогеологические скважины, характерные колодцы, крупные источники, данные об уровне воды и её химическом составе.

На картах основных водоносных горизонтов наносятся площади распространения водоносных горизонтов, перспективных для центрального водоснабжения, состав слагающих их пород и глубину залегания, свободный или напорный уровень воды, водообильность горизонтов и степень минерализации воды. Карты специального назначения составляются для решения вопросов водоснабжения и оценки запасов подземных вод, обводнённости месторождений полезных ископаемых, оконтуривания месторождений минеральных вод и т.п. К Г. к. обычно прилагается пояснительный текст с характеристикой гидрогеологических условий района. Особый тип составляют карты гидрогеологического районирования, гидрохимические, карты ресурсов подземных вод и др.

Основной закон фильтрации и его математическое выражение.

Водопроницаемость — способность пропускать гравитационную воду через поры грунтов и трещины скальных грунтов. Чем больше размер пор и трещин, тем выше водопроницаемость пород. Песок способен пропускать воду, а глина её не пропускает. Водопроницаемость грунтов (или их фильтрационные свойства) характеризуется коэффициентом фильтрации Кф (см/с, м/ч или м/сут), представляющим собой скорость движения подземной воды при гидравлическом градиенте, равном 1. Кф водовмещающих пород определяется различными методами: в лаб. условиях, полевых.

По величине Кф грунты разделяют на: 1) водопроницаемые – Кф > 1 м/сут (галечники, гравий, песок, трещиноватые породы); 2) полупроницаемые – Кф= 1 – 0,001 м/сут (глинистые пески, лёсс, торф, рыхлые разности песчаников, реже пористые известняки, мергели); 3) непроницаемые – Кф < 0,001 м/сут (скала, глины). Непроницаемые грунты являются водоупорами, а полупроницаемые и водопроницаемые – водоносными горизонтами.

Разность напоров

ΔH = H1 – H2 в сечениях I и II обусловливает

движение воды в направлении сечения

II. Скорость движения водного потока

зависит от разности напора (чем больше

ΔH, тем больше скорость) и длины пути

фильтрации

.

.

Отношение разности

напора ΔH к длине пути фильтрации l

называют гидравлическим уклоном

(гидравлическим градиентом)

.

Современная теория движения подземных

вод базируется на законе Дарси:

.

Современная теория движения подземных

вод базируется на законе Дарси:

, где

, где

– расход воды или количество фильтрующейся

воды в единицу времени, м3/сут; Кф –

коэффициент фильтрации, м/сут; А –

площадь поперечного сечения потока

воды, м2; ΔH – разность напоров, м;

–

длина пути фильтрации, м.

– расход воды или количество фильтрующейся

воды в единицу времени, м3/сут; Кф –

коэффициент фильтрации, м/сут; А –

площадь поперечного сечения потока

воды, м2; ΔH – разность напоров, м;

–

длина пути фильтрации, м.

Методы определения коэффициента фильтрации и факторы, влияющие на его величину.

1. Полевой.

На местности бурят несколько колодцев. В один из них добавляют подкрашенную жидкость, в другом засекают ее время появления и замеряют уровень воды, откачивая жидкость.

Достоинств: Грунт в естественном состоянии.

2. Лабораторный.

В цилиндр с диаметром D помещают испытываемый образец. Сверху вниз пропускают воду. Уровни в пьезометрах поднимаются на определенную высоту. Замеряя разность уровней и деля на расстояние между пьезометрами получаем гидравлический уклон.

Расход замеряют объемным методом.

k = ?/i ; ? = Q/S=4Q/?D2

3. Аналитический.

Определяют коэффициент фильтрации с помощью формул через другие коэффициенты.

Пр.: С=k?/g коэффициент проницаемости грунта.

4. Табличный.

По соответствующим таблицам, справочникам для определенного вида грунта находят коэффициент фильтрации.

Виды подземных потоков.

Различия в характере тектонических движений и магматизме в различных структурах земной коры (платформах и геосинклиналях).

Процессы внутренней динамики (эндогенные процессы) можно подразделить на:

1 – магматизма;

2 – метаморфизма (большие давления и температура);

3 – тектонические.

Все они тесно связаны друг с другом и взаимно влияют.

Движения земной коры с её деформациями и изменением залегания пород называются тектоническими процессами. Их можно разделить на три основных типа:

- колебательные - медленные поднятия и опускания участков земной коры с образованием крупных выпуклостей и прогибов;

- складчатые - смятие горизонтальных слоев земной коры в складки без их разрыва;

- разрывные - с разрывом слоев и массивов горных пород.

Колебательные движения. Отдельные участки земной коры на протяжении многих столетий поднимаются, другие в это же время опускаются с их изменением наоборот со временем. Различают виды таких движений земной коры: 1 – прошедших геологических периодов; 2 – новейшие четвертичного периода; 3 – современные с изменением высот поверхности земли в данном районе.

Кристаллический фундамент платформы неровный. В нем впадины – синклинали, поднятия – антиклинали. Амплитуда колебаний на платформе достигает 2-3 км.

Виды землетрясений. Вулканические землетрясения

Вулканические землетрясения — разновидность землетрясений, при которых землетрясение возникает в результате высокого напряжения в недрах вулкана. Причина таких землетрясений — лава, вулканический газ. Землетрясения этого типа слабы, но продолжаются долго, многократно — недели и месяцы. Тем не менее, опасности для людей этого вида землетрясение не представляет.

Техногенные землетрясения

В последнее время появились сведения, что землетрясения могут вызываться деятельностью человека. Так, например, в районах затопления при строительстве крупных водохранилищ, усиливается тектоническая активность — увеличивается частота землетрясений и их магнитуда. Это связано с тем, что масса воды, накопленная в водохранилищах, своим весом увеличивает давление в горных породах, а просачивающаяся вода понижает предел прочности горных пород. Аналогичные явления происходят при добыче нефти и газа (произошла серия землетрясений с магнитудой до 5 на Ромашкинском месторождении нефти в Татарстане) и выемке больших количеств породы из шахт, карьеров, при строительстве крупных городов из привозных материалов.

Обвальные землетрясения

Землетрясения также могут быть вызваны обвалами и большими оползнями. Такие землетрясения называются обвальными, они имеют локальный характер и небольшую силу.

Землетрясения искусственного характера

Землетрясение может быть вызвано и искусственно: например, взрывом большого количества взрывчатых веществ или же при подземном ядерном взрыве(тектоническое оружие). Такие землетрясения зависят от количества взорванного вещества. К примеру, при испытании КНДР ядерной бомбы в 2006 году произошло землетрясение умеренной силы, которое было зафиксировано во многих странах.

Сейсмическое ускорение, коэффициент сейсмичности и балльность землетрясения.

Влияние рельефа местности, состава пород, условий залегания и обводненности их на силу землетрясения.

Оползень. Основные причины, необходимые для возникновения оползней; типы оползней и мероприятия по борьбе с ними.

Оползень – движение грунтов на склонах рельефа под действием силы тяжести, без опрокидывания оползневого тела.

Оползень:

В однородных грунтах

Слой по слою

Оползень:

Современный

Древний

Элементы

оползня

Элементы

оползня

3 1 – оползневое

1 2 – подошва оползня

4 3 – бровка срыва

2 4 – плоскость скольжения

Степень устойчивости склона

К(уст)=А/В А

А

– сталкивающие силы

А

– сталкивающие силы

В – противодействующие силы В

В>А – склон устойчив

В=А – предельное равновесие

В<А – склон неустойчив

Причины возникновения:

Перегрузка склона

В рез-те деятельности человека (подрезание склона)

Сброс воды на склон

Подземные, грунтовые склоны.

Оползневые тела:

Медленносползающие (мм в сутки, см в годы)

Соскальзывающие (мгновенно рушится вниз).

Как строить на склонах:

Определить в каком состоянии находится склон (коэффициент устойчивости)

Прогноз как поведёт себя склон после строительства (фундамент стараются опирать на коренные породы)

Даже за застроенным склоном устанавливается сеть наблюдения.

Методы борьбы:

Разглаживание склона 3) Придавливают песком подошву оползня

Подпорная стена 4) Подземные галереи спасают от подз. вод

Нужно НЕ ДОПУСКАТЬ ОПОЛЗНЯ!!! Т.к. его практически невозможно остановить.

Меры борьбы с обвалами и осыпями.

Суффозия, мероприятия по борьбе с суффозией.

Суффозия – вынос мелких частиц из горной породы под воздействием фильтрационного потока (подземной воды).

От породы отрываются мелкие частицы и выносятся за её пределы.

Различают два вида суффозии механическую и химическую. При механической фильтрующаяся вода отрывает от породы и выносит во взвешенном состоянии целые частицы глинистые, пылеватые, песчаные. При химической вода растворяет частицы породы гипс, соли, карбонаты и выносит продукты разрушения. Суффозия наиболее свойственна гранулометрически неоднородным породам. Процесс механической суффозии в разнозернистом песке происходит следующим образом. Песок состоит из частиц различного размера больших и малых. Большие частицы создают структурный каркас породы. Поры достаточно велики и через них под действием фильтрующейся воды свободно проходят мелкие частицы глинистые, пылеватые. Суффозия в таких песках возникает с момента появления критического напора . Суффозия может происходить в глубине массива пород или вблизи поверхности земли. В глубине массива перенос мелких частиц осуществляется водой из одних пластов в другие или в пределах одного слоя. Это приводит к изменению состава пород и образованию подземных каналов.

В глубине массива суффозия может возникать также на контакте двух слоев, различных по составу и пористости. При этом мелкие частицы одной породы потоком воды переносятся в поры другой породы. При суффозии на контакте между слоями иногда формируются своеобразные прослои или вымываются пустоты. Это можно наблюдать на контакте глинистых и песчаных слоев, когда соотношение коэффициентов фильтрации этих пород больше 2. Характерными являются пустоты лессовых пород, в частности, на контакте с подстилающими их кавернозными известняками-ракушечниками. Размер пустот иногда достигает нескольких метров.

Просадочность лёссовых пород. Методы определения прооадочнооти лёссовых пород. Основные мероприятия по борьбе с просадочностью лёссовых пород.

Лессовые породы – суглинки, иногда супеси.

Мощность этого покрова в Ростове до 30м, Вост. Прикавказье – до 100м, Китай – до 400м.

В России 10% территории занимают лессовые породы: Сев. Кавказ, Ростовская, Воронежская, Волгоградская обл., Ставропольский край, Зап. Сибирь.

Особенности лессовых пород:

Пористость

Имеет структуру, которая скрепляется солями и глин. мат-лами

Структура полностью водонеустойчива

Просадочность (негативное св-во).

Нагрузка Вода разрушается

Лессовые

грунты

Уплотнение, пов-сть земли опускается

Вода

Зд.

Строить на лессовых грунтах очень сложно.

Понятие о просадочной зоне

Просадочная

зона

Просадочная

зона

Н(пр)

Лессовый грунт

ГЛИНЫ

Просадочными свойствами обладает только верхняя часть лессового грунта.

Способность к просадке бывает разной, 2 типа по способности к просадке:

Просадка возникает при водонасыщении и приложении нагрузки. Н(пр)=5-12м.

Н(л) Н(л)=15-17см

В Ростове почти нет, развиты в Волгодонске. Просадка возникает при водонасыщении и под собственным весом грунта. Н(пр)=20-25м.

Н(л)=50-60см, в вост. Прикавказье до 100см.

Строительство на лессовых грунтах:

По площади (по горизонтали) лессовые грунты бывают просадочные и непросадочные

Нужно строить по спец. нормам и техн. условиям (НиТУ)

Какой тип просадочности

Два способа строительства:

Устранение просадочных свойств

Прорезка просадочной зоны.

Устранение просадочных свойств:

Тромбование

Пропитка грунтов цементом, жидким стеклом

Для 1-ого типа – свайные основания.

На 1-ом типе можно безопасно строить

На 2-ом типе строить проблематично.

Водозащиту надо делать обязательно!!! Но водозащита не спасает.

Карст. Причины возникновения и условия развития карста в различных геологических условиях.

Карст – химическое растворение горной породы, происходит в результате фильтрации подземной воды, конечные продукты сталактиты и сталагмиты.

По отношению к земной поверхности различают два типа карста: открытый и скрытый.

При открытом типе карстующиеся породы лежат непосредственно на поверхности земли, а при скрытом они перекрываются слоями нерастворимых водопроницаемых пород и лежат на некоторой глубине.

При растворении горных пород в массиве горной породы образуются пустоты, существенно снижающие несущую способность массива грунта.

Карстовые процессы - это процессы выщелачивания водорастворимых горных пород известняков, доломитов, гипсов подземными и атмосферными видами и образования в них различных пустот. Для карстового процесса в отличие от суффозии главным является растворение пород и вынос из них веществ в растворенном виде.

Возникновение и развитие карста обусловлено способностью пород к полному растворению, наличием проточной воды и степенью ее минерализации, геологическим строением участка, рельефом местности, трещиноватостью пород, характером растительности, климатом. Из всех пород наиболее растворимыми водой являются соли, гипсы с ангидридами и известняки.

Наиболее сильно растворяет породы слабо минерализованная вода, а также водные растворы, содержащие свободную углекислоту. В этом случае растворяющее действие воды увеличивается во много раз. Растворению способствуют повышенная температура и движение воды.

Поднятие или опускание карстового массива, вследствие движений земной коры, вызывает изменение положения базиса коррозии. Карстовый процесс при этом либо усиливается, либо ослабевает. Ниже уровня подземных вод, если они достаточно минерализованы и поток их движется медленно, карстообразования не происходит. В этой части массива наблюдается цементация трещин за счет выпадения из водного раствора кальцита и других веществ. В связи с этим в карстующемся массиве следует различать зону карстообразования и зону цементации.

Причины возникновения плывунного состояния грунтов. Мероприятия по борьбе с плывунами.

Геологические процессы и явления в областях развития многолетнемерзлых пород. Особенности их влияния на инженерные сооружения.

Различие между геологическими и инженерно-геологическими процессами.

Уплотнение пород в основании сооружений. Мероприятия по улучшению прочностных свойств слабых пород.

Переработки берегов водохранилищ. Мероприятия по борьбе с этим инженерно-геологическим процессом.

Сдвижение горных пород при подземных работах. Влияние геологического строения на развитие этого процесса. Основные методы борьбы со сдвижением горных пород.

Мерзлотные деформации пород в основании сооружений и мероприятия по борьбе с ними.

Вечная мерзлота – грунты, которые постоянно находятся в мерзлом состоянии или в состоянии отрицательных температур.

Криогенные породы – мёрзлые породы.

Они занимают 64% территории России

Распределение вечной мерзлоты в России

С

1 1) Сплошная вечная мерзлота

2 2) Зона тальки

З В

З В

3 3)

Островная вечная мерзлота

3 3)

Островная вечная мерзлота

Ю

Круглый год t до -7С. Мощность – сотни метров, обнаружили даже до 600м.

Некоторые участки земли оттаивают. t=2С. Мощность до 40-60м

ВМ распологается островами.

Строение вечной мерзлоты по вертикали

Деятельный слой

Собственно вечная мерзлота

Подмерзлотные горные породы

Деятельный слой – верхняя часть мёрзлой толщи, слой сезонного промерзания (зимой замерзает, летом оттаивает).

Мощность 0,3-2(3)м. Мощность зависит от климата, чем южнее, тем более мощный, зависит от типа горных пород, от наличия растительности.

Все деятельные слои делятся на 2 вида:

Сливающиеся

Несливающиеся.

Всякое строительство зависит от х-ра деятельного слоя (его мощности)

3 пути определения мощности:

По СНиПУ

Путём расчётов

Наблюдения за деятельностью слоя более 10 лет.

Проектирование фундамента зависит от мощности деятельного слоя; земляные работы на строительной площадке, защита зданий и сооружений от вечного холода.

Собственно вечная мерзлота по мощности от нескольких метров до многих сотен метров

В сев. Районах она составляет не менее 100м. Макс мощность 2600м обнаружена в Якутии

Толщи ВМ бывают:

непрерывные (горные породы по всей глубине в мёрзлом состоянии)

Слоистые (наблюдается чередование вечномёрзлых и талых пород)

По физ. Состоянию ВМ подразделяют на:

Твердомерзлая (монолитная)

Пластичномерзлая

Сыпучемерзлая

Чем опасна ВМ для строительства:

Холод

Оттаивание ВМ (прорыв в подвалы воды)

Вытаивание льда (лёд в грунте тает и возникает провал)

Опасные геологические процессы – пучение (увеличение объёма глин. и пылеватых пород при промерзании деятельного слоя, выражается в поднятии поверхности земли, буграх), наледи (прорыв подз. вод на поверхность ЗК)

Строительство на ВМ:

Строительство идёт по НиТУ

Надёжными являются:

Скалы

Пески

Галечники

Сохранение ВМ (нужно строить так, чтобы ВМ не оттаивала)

Замена глинистых грунтов в деятельном слое, вместо него насыпают пески, гравий.

Эксплуатация зданий и сооружений принципиально отличается от эксплуатации в тёплых районах, круглогодично ведётся наблюдение за t.

Виды работ в составе инженерно-геологических исследований.

Инж.-геологические изыскания нужны для того, чтобы спроектировать, построить и эксплуатировать здание.

Они практически изучают геологию строительной территории:

Общегеологические данные

Гидрогеология

Геодинамические процессы

Кто проводит изыскания? – Специализированные геологические организации, а не строительные компании.

Стоимость работ – 10-12% от стоимости строительства здания.

Любые изыскательные работы заканчиваются инж.-геологическим отчётом.

Место (роль) инж.-геологических изысканий в общ. строит. производстве.

1

2

3

4

5

6

1 - Заказчик объекта

2 и 4 – проектный строительный институт

3 – инж.-геологическая изыскательная организация

5 – строительная производственная организация

6 – Заказчик

Заказчик объекта -

Строитель должен знать какое здание надо строить

Намечается строит. площадка

Определяется стоимость объекта (ориентировочно)

Даётся заказ на проект в проектную организацию

Проектный институт собирается делать проект, но ему нужна геология.

Инж.-геологическая изыскательная организация делает геологию и отдаёт обратно проектному институту.

Проектный институт делает проект и передаёт его строительной организации

Строительная организация начинает строительство

Заказчик получает готовый объект.

Инженерно-геологическая съемка.

Геологическая съемка - комплексное изучение геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий в строительстве Метод маршрутных наблюдений Масштаб съемки зависит от детальности ИГИ Основой для проведения съемки служат геологические карты более мелкого масштаба и топооснова Масштабы свыше миллиона - мелкие, средние 200000-100000 Крупные 10000-25000, Детальные 5000-2000 Маршруты прокладываются так. чтобы в поле зрения были природные и естественные обнажения Выходы горных пород на склоне гор Перед работой каждое обнажение тщательно зачищается и описание ведется послойно Уточняется состав и состояние горных пород, мощность, условие залегание, возраст Из каждого слоя отбираются образцы для дальнейших лабораторных исследований

Тщательно изучается обводненность горных пород и глубина залегания грунтовых вод Во время маршрута тщательно выявляются геологические процессы на этой территории Выделяется внимание поиску строительных материалов На основании наблюдения составляются карты районов строительства Карта фактического материала Геоморфологическая карта, где помечаются элементы рельефа . Карта четвертичных отложений Можно составить карту с элементами рельефа Гидрогеологические карты и карты строительных материалов По картам строятся геологические разрезы Полевой дневник, образцы по всему маршруту Коллекция образцов и сводную ведомость образцов

Инженерно-геолоческая съемка - геологическая съемка +■ комплексные и лабораторные исследования физ Мех свойств грунта Инженерно-геологические карты - строительная оценка Натри инженерно-геологических условия Карты дают общее представление о строении районы 2 группа карты инженерно-геологического районирования Масштаб 100000-200000 Карты спец.наз

Разведочные работы при инженерно-геологической съемке.

Методика составления инженерно-геологических карт.

Влияние сложности инженерно-геологических условий местности на состав и объем инженерно-геологических исследований.

Инженерно-геологическая экспертиза.

Виды разведочных работ, применяемых при инженерно-геологических исследованиях; их задачи и объем на различных стадиях исследования.

Геофизические методы при инженерно-геологических исследованиях.

Виды бурения при инженерно-геологических исследованиях. Отбор образцов горных пород при различных видах бурения.

Опытные полевые работы,

Опытно-фильтрационные работы при инженерно-геологических исследованиях.

Основные полевые методы, применяемые для определения прочностных и деформационных свойств горных пород.

Горные выработки при инженерно-геологических исследованиях.

Цели и задачи лабораторно-экспериментального изучения состава и физико-механических свойств горных пород на различных стадиях проектирования.

Разведочные работы при инженерно-геологической съемке.

Методика составления инженерно-геологических карт.

Влияние сложности инженерно-геологических условий местности на состав и объем инженерно-геологических исследований.

Инженерно-геологическая экспертиза.

Виды разведочных работ. применяемых при инженерно-геологических . исследованиях; их задачи и объем на различных стадиях исследования.

Геофизические методы при инженерно-геологических исследованиях.

Виды бурения при инженерно-геологических исследованиях. Отбор образцов горных пород при различных видах бурения.

Опытные полевые работы.

Опытно-фильтрационные работы при инженерно-геологических исследованиях

Основные полевые методы, применяемые для определения прочностных и деформационных свойств горных пород.

Горные выработки при инженерно-геологических исследованиях.

Цели и задачи лабораторно-экспериментального изучения состава и физико-мехнических свойств горных пород на различных стадиях проектирования.

Определение минералов и горных пород по внешним признакам и физическим свойствам.

Цвет. Для большинства минералов цвет изменяется в зависимости от различных примесей. Например, кварц бесцветный, но может быть дымчатого, черного цвета, фиолетового, желтого. Значительно меньшее число минералов имеет постоянный цвет, обусловленный его собственной окраской. Например, малахит зеленый, сера желтая, лазурит синий, халькопирит медно-желтый и др. У медьсодержащих минералов в результате различных химических реакций на поверхности часто возникает пестро окрашенная пленка. Это явление связано с интерференцией света и называется побежалостью.

Цвет черты. Это цвет минерала в порошке. Дело в том, что не все минералы в куске и в порошке имеют одинаковый цвет. Для того чтобы получить порошок, достаточно провести минералом по неглазурованной поверхности фарфоровой пластинки. Цвет черты дают только те минералы, твердость которых ниже твердости фарфоровой пластинки. Например, красный, бурый и магнитный железняки в куске могут иметь почти одинаковый цвет, а цвет черты соответственно различный; вишнево-красный, бурый и черный. Медно-желтый халькопирит дает черную черту, черный в штуфе сфалерит имеет коричневую черту и т. д.

Прозрачность. По степени прозрачности, минералы делятся на группы: (прозрачные гипс пластинчатый, мусковит, галит), через которые ясно просматриваются предметы; полупрозрачные (халцедон, опал, киноварь), через которые видны лишь контуры предметов; просвечивающие (полевые шпаты), которые пропускают свет, а контуры предметов неразличимы; непрозрачные (пирит, магнетит, графит), через которые свет не проходит.

Блеск. Блеск минералов связан с различной способностью их поверхности отражать свет. Различают блеск металлический и неметаллический.

Металлический блеск свойствен обычно минералам непрозрачным, дающим черную черту на фарфоровой пластинке (пирит, магнетит). Исключениями являются золото, серебро, платина и медь, которые дают цветную черту, хотя и относятся к минералам с металлическим блеском.

Неметаллический блеск подразделяется на полуметаллический или металловидный (гематит, черная цинковая обманка); стеклянный (очень распространенный среди прозрачных минералов: кварц, кальцит, гипс, апатит, галит); жирный (кварц на изломе, нефелин); перламутровый (обусловленный отражением света от внутренних поверхностей: слюды, иногда кальцит); шелковистый (характерный для тонковолокнистых минералов: гипс волокнистый, асбест); алмазный (алмаз, галенит, киноварь). Минералы, у которых блеск отсутствует, называют матовыми или тусклыми (пиролюзит, каолин, охра).

Спайность. Под спайностью понимается способность минерала раскалываться в определенных направлениях, образуя при этом ровные или зеркально-ровные блестящие плоскости спайности. Плоскости спайности могут быть в одном, двух, трех, четырех и шести кристаллографических направлениях. Различают несколько видов спайности: весьма совершенная, совершенная, средняя или ясная и несовершенная.

Весьма совершенная спайность характеризуется образованием зеркально-блестящих плоскостей в одном направлении. Совершенная спайность может быть в нескольких направлениях. Минерал раскалывается при легком ударе молотком с образованием ровных поверхностей (галит, кальцит, ортоклаз).

Средняя спайность характеризуется наличием ровных поверхностей спайности, а также хорошо заметных неровных поверхностей излома (авгит, анортит).

Несовершенная спайность характеризуется почти незаметными ровными поверхностями. При раскалывании преобладает поверхность излома (апатит, оливин).

Минералы без спайности дают при раскалывании только неровную поверхность излома (кварц, пирит).

Излом - это вид поверхности, образующейся при разламывании минерала. Излом может быть: 1)ровный - чаще всего у минералов с совершенной спайностью (кальцит, галит); 2)неровный - характеризующийся неровной поверхностью без блестящих, спайных участков (апатит); 3)занозистый - характерен для минералов волокнистого сложения (Гипс волокнистый, роговая обманка); 4)зернистый - присущ минералам зернистого строения (оливин); 5)раковистый - очень характерен для минералов окислов кремния (кварц, халцедон, опал); 6) крючковатый (малахит, самородная медь); 7) землистый (каолин, фосфорит).

Твердость. Под твердостью понимается сопротивление, которое оказывает минерал другому минералу или телу, врезающемуся в него. Это важнейший признак, так как является наиболее постоянным.

Для оценки относительной твердости пользуются шкалой Мооса, в которой десять минералов расположены по возрастающей твердости от одного до десяти баллов.

1. Тальк; 2. Гипс; 3. Кальцит; 4. Флюорит; 5. Апатит; 6. Ортоклаз. 7. Кварц. 8. Топаз; 9. Корунд; 10. Алмаз.

Плотность. В полевых условиях минералы по плотности делятся на три группы: легкие (до 2,5), средние (2,5 - 4,0) и тяжелые (больше 4). К легким относятся гипс, графит, опал, галит; к средним - кварц, корунд, лимонит, кальцит, магнезит; к тяжелым - пирит, халькопирит, магнезит, золото, серебро. Самой распространенной является группа минералов среднего удельного веса.

Вкус. Это свойство используется при диагностике легко растворимых солей: галит - соленый, сильвин, внешне очень похожий на галит, горько-жгуче-соленый, а мирабилит - горько-соленый.

0птические свойства. Двойным лучепреломлением обладает разновидность кальцита - исландский шпат, лабрадор обладает синим отливом на плоскостях спайности.

Работа с конкретными материалами инженерно-геологических исследований.

Построение инженерно-геологического разреза по данным разведочного бурения.

Расчет притока подземных вод к водозаборной скважине и выбор места расположения водозабора.

Составление карты гидроизогипс.

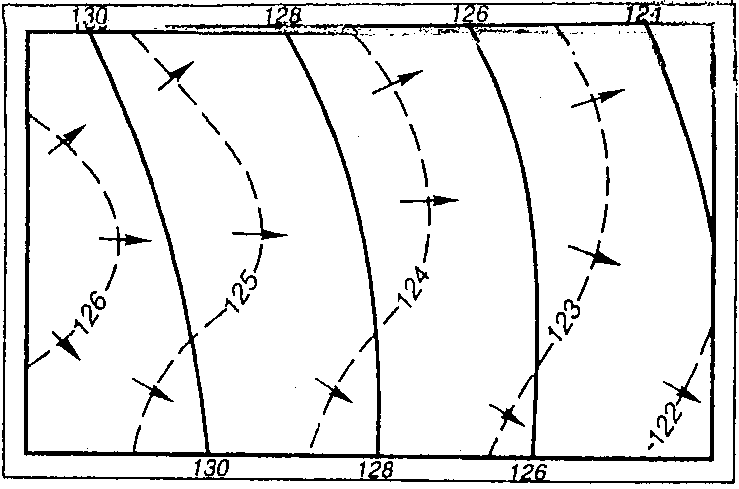

Карты гидроизогипс отражают характер поверхности (зеркала) грунтовых вод (рис. 56). Гидроизогипсами называют линии, соединиющиие точки с одинаковыми абсолютными или относительными отметками уровней грунтовых вод. Замеряенные уровни грунтовых вод в скважинах выражают в абсолютных отметках и надписывают над каждой скважиной, а затем методом интерполяции строят гидроизогипсы. Сечение гидроизогипс (частоту их заложения) выбирают в зависимости от масштаба карты и густоты расположения точек замера от 0,5 до 10,0 м, чаще 0,5; 1,0 и 2,0 м.

С помощью карты гидроизогипс (совмещенной с топографической картой) можно выяснить направление и скорость движения грунтового потока в любой точке, а также определить глубину залегания воды (по разности отметок горизонталей и гидроизогипс).

Рис. 56. Карта гидрогизогипс (сплошные линии – горизонтали отметок поверхности Земли; пунктирные линии – уровни подземных вод (гидроизогипсы)