- •Современные представления об образовании Земли и Солнечной системы.

- •Строение Солнечной системы.

- •Состав и строение геосфер Земли.

- •Строение земной коры.

- •Тепловой режим Земли.

- •Абсолютный и относительный возраст горных пород и методы его определения.

- •Основные породообразующие минералы.

- •Классификация минералов по их химическому составу.

- •Физические свойства и внешние признаки минералов.

- •Классификация горных пород по условиям образования.

- •Классификация магматических горных пород по условиям образования и кислотности.

- •Формы залегания магматических пород.

- •Осадочные горные породы: генезис, свойства и классификация.

- •Форма залегания осадочных пород.

- •Метаморфические горные породы: генезис, свойства и классификация.

- •Виды выветривания горных пород. Значение выветривания горных пород для строительства.

- •Делювиальные отложения: мощность, состав и физико-механические свойства.

- •Виды селей и методы борьбы с ними.

- •Виды пролювиальных отложений, их состав и физико-механические свойства.

- •Геологическая деятельность рек. Виды аллювиальных отложений, их состав и физико-механические свойства.

- •Геологическая деятельность ледников. Ледниковые и ледниково-речные отложения. Их состав физико-механические свойства.

- •Виды несогласий.

- •Формы залеганий метаморфических горных пород.

- •Основные типы складок, встречающихся в земной коре, и их влияние на условия строительства.

- •Разрывные дислокации и их влияние на условия строительства в районах развития.

- •Виды воды в грунте. Влияние различных видов воды на свойства грунтов.

- •Сущность конденсационной и инфильтрационной теорий образования подземных вод.

- •Классификация типов подземных вод по условиям их образования.

- •Верховодка. Ее режим и влияние на условия строительства.

- •Грунтовые воды, их образование, распространение, условия питания и влияние на условия строительства.

- •Артезианские воды, их образование, распространение, условия питания и влияние на условия строительства.

- •Принципы составления гидрогеологических карт (гидроизогипс, гидроизопьез. Гидроизобат).

- •Основной закон фильтрации и его математическое выражение.

- •Методы определения коэффициента фильтрации и факторы, влияющие на его величину.

- •Различия в характере тектонических движений и магматизме в различных структурах земной коры (платформах и геосинклиналях).

- •Виды землетрясений. Вулканические землетрясения

- •Техногенные землетрясения

- •Обвальные землетрясения

- •Землетрясения искусственного характера

- •Оползень. Основные причины, необходимые для возникновения оползней; типы оползней и мероприятия по борьбе с ними.

- •Суффозия, мероприятия по борьбе с суффозией.

- •Просадочность лёссовых пород. Методы определения прооадочнооти лёссовых пород. Основные мероприятия по борьбе с просадочностью лёссовых пород.

- •Карст. Причины возникновения и условия развития карста в различных геологических условиях.

- •Мерзлотные деформации пород в основании сооружений и мероприятия по борьбе с ними.

- •Виды работ в составе инженерно-геологических исследований.

- •Инженерно-геологическая съемка.

- •Определение минералов и горных пород по внешним признакам и физическим свойствам.

- •Составление карты гидроизогипс.

Разрывные дислокации и их влияние на условия строительства в районах развития.

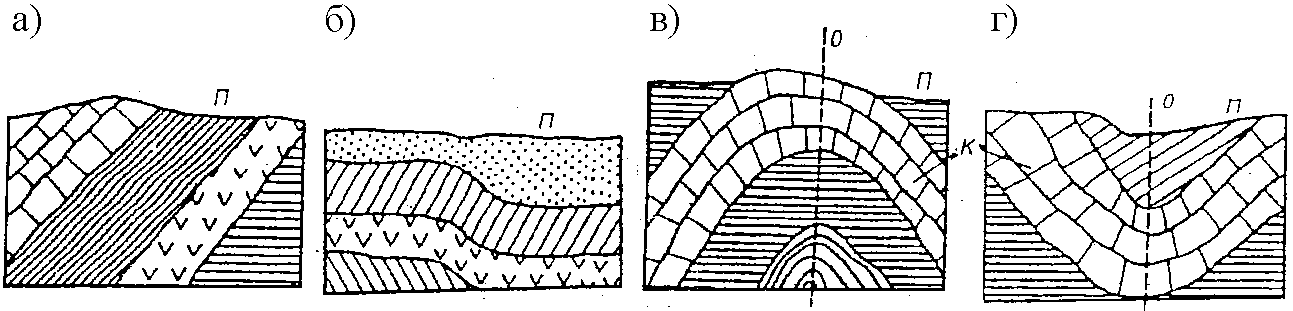

Складчатые дислокации. Под дислокациями понимают вторичные формы залегания горных пород. При колебаниях часто происходит смятие слоев (пластов) пород в складки или их наклон (рис.8) без разрыва сплошности. В вершинах складок они всегда бывают трещиноваты, а иногда даже раздроблены. При первичном (ненарушенном) залегании осадочных пород их расположение не меняется и остается таким же как при формировании.

Разрывные дислокации имеют нарушения сплошности пластов. На территории Беларуси новейшие дислокации не образуются, но старые встречаются. Примером служит Припятский грабен (рис. 9), поверху которого очень много отложений морского происхождения.

К разрывным дислокациям относятся (рис. 10) сбросы, взбросы, сдвиги, грабены, горсты, надвиги.

Рис. 8. Складчатые дислокации:

а – моноклиналь; б – флексура; в – антиклиналь;

г – синклиналь; О – ось складок; П – поверхность земли

Рис. 10. Разрывные дислокации:

а – сброс; б – ступенчатый сброс; в – взброс; г – надвиг; д – грабен; е – горст;

1 – неподвижная часть толщи; 2 – смещаемая часть; П – поверхность земли;

р – разрыв слоев

Основные виды трещиноватости горных пород и их влияние на прочность оснований сооружений.

Под трещиноватостю понимают совокупность трещин (разрывов сплошности в массиве горных пород) любого происхождения, всех размеров и направлений.

Трещиноватость является важнейшей характеристикой породного массива, оказывающей существенное влияние на выбор системы разработки, на параметры буровзрывных работ. Ее необходимо учитывать при определении устойчивости горных пород, расчете горного давления, выборе крепи, расчете сетки шпуров и скважин, удельного расхода ВВ, выборе типа ВВ и при решении других задач. Поэтому трещиноватость отнесена к горнотехническим свойствам.

Трещины разделяют на закрытые (с плотно сомкнутыми стенками) и открытые. Ширина раскрытия изменяется от долей миллиметра до десятков сантиметров. Трещины с раскрытием более 1 м относятся к разрывам.

Существует несколько классификаций горных пород по трещиноватости, в основу которых положены генетические, морфологические, горнотехнические и другие признаки. В настоящее время при определении горного давления, расчетах крепи, определении удельного расхода взрывчатых веществ в горном деле пользуются классификацией, представленной в табл. 5.6.

Таблица 5.6. Классификация пород по трещиноватости Межведомственного Совета по взрывному делу

Категории по трещи-новатости |

Степень трешиноватости (блочности) массива |

Среднее расстояние между трещинами, м |

Цельная трешино-ватость, м -1 |

|

1 |

Чрезвычайно трещиноватые (мелкоблочные) |

До 0,1 |

Более 10 |

|

II |

Сильнотрещиноватые (сред-неблочные) |

0,1-0,5 |

10-2 |

|

III |

Среднетрещиноватыс (крупноблочные) |

0,5-1 |

2-1 |

|

IV |

Малотрещиноватые (весьма крупноблочные) |

1-1,5 |

1-0,65 |

|

V |

Практически монолитные |

Свыше 1,5 |

До 0,65 |