- •Современные представления об образовании Земли и Солнечной системы.

- •Строение Солнечной системы.

- •Состав и строение геосфер Земли.

- •Строение земной коры.

- •Тепловой режим Земли.

- •Абсолютный и относительный возраст горных пород и методы его определения.

- •Основные породообразующие минералы.

- •Классификация минералов по их химическому составу.

- •Физические свойства и внешние признаки минералов.

- •Классификация горных пород по условиям образования.

- •Классификация магматических горных пород по условиям образования и кислотности.

- •Формы залегания магматических пород.

- •Осадочные горные породы: генезис, свойства и классификация.

- •Форма залегания осадочных пород.

- •Метаморфические горные породы: генезис, свойства и классификация.

- •Виды выветривания горных пород. Значение выветривания горных пород для строительства.

- •Делювиальные отложения: мощность, состав и физико-механические свойства.

- •Виды селей и методы борьбы с ними.

- •Виды пролювиальных отложений, их состав и физико-механические свойства.

- •Геологическая деятельность рек. Виды аллювиальных отложений, их состав и физико-механические свойства.

- •Геологическая деятельность ледников. Ледниковые и ледниково-речные отложения. Их состав физико-механические свойства.

- •Виды несогласий.

- •Формы залеганий метаморфических горных пород.

- •Основные типы складок, встречающихся в земной коре, и их влияние на условия строительства.

- •Разрывные дислокации и их влияние на условия строительства в районах развития.

- •Виды воды в грунте. Влияние различных видов воды на свойства грунтов.

- •Сущность конденсационной и инфильтрационной теорий образования подземных вод.

- •Классификация типов подземных вод по условиям их образования.

- •Верховодка. Ее режим и влияние на условия строительства.

- •Грунтовые воды, их образование, распространение, условия питания и влияние на условия строительства.

- •Артезианские воды, их образование, распространение, условия питания и влияние на условия строительства.

- •Принципы составления гидрогеологических карт (гидроизогипс, гидроизопьез. Гидроизобат).

- •Основной закон фильтрации и его математическое выражение.

- •Методы определения коэффициента фильтрации и факторы, влияющие на его величину.

- •Различия в характере тектонических движений и магматизме в различных структурах земной коры (платформах и геосинклиналях).

- •Виды землетрясений. Вулканические землетрясения

- •Техногенные землетрясения

- •Обвальные землетрясения

- •Землетрясения искусственного характера

- •Оползень. Основные причины, необходимые для возникновения оползней; типы оползней и мероприятия по борьбе с ними.

- •Суффозия, мероприятия по борьбе с суффозией.

- •Просадочность лёссовых пород. Методы определения прооадочнооти лёссовых пород. Основные мероприятия по борьбе с просадочностью лёссовых пород.

- •Карст. Причины возникновения и условия развития карста в различных геологических условиях.

- •Мерзлотные деформации пород в основании сооружений и мероприятия по борьбе с ними.

- •Виды работ в составе инженерно-геологических исследований.

- •Инженерно-геологическая съемка.

- •Определение минералов и горных пород по внешним признакам и физическим свойствам.

- •Составление карты гидроизогипс.

Геологическая деятельность ледников. Ледниковые и ледниково-речные отложения. Их состав физико-механические свойства.

Сейчас льды занимают 10 % поверхности суши, 98,5 % полярные области и 1,5% – высокие горы. Различают 3 типа ледников: горные, плоскогорий и материковые.

Горные ледники образуются высоко в горах на вершинах, в ущельях, впадинах, различных углублениях. Они движутся на Кавказе со скоростью 0,03 – 0,35 м/сут, на Памире — I – 4 м/сут.

Ледники плоскогорий залегает сплошной массой и по ущельям спускаются в виде языков. Такой ледник располагается сейчас на Скандинавском полуострове.

Материковые ледники залегают сплошным покровом в Антарктиде (4200 м), Гренландии (>2400 м) и в других местах. Скорость движения льда к океану в Гренландии составляет 4 – 38 м/сут. На побережье льды раскалываются, и огромные глыбы (айсберги) ветром и течениями уносятся в открытый океан.

Разрушительная работа ледников. При своем движении лед под действием тяжести и вмерзших в него обломков истирает и вспахивает поверхность земли, создавая котловины, рытвины, борозды. При толщине ледника 100 м на его ложе давит 920 МПа. В результате обработки льдом образуются округленные формы скал в виде «бараньих лбов», «курчавых скал», «штрихованных валунов» и т. д.

Виды несогласий.

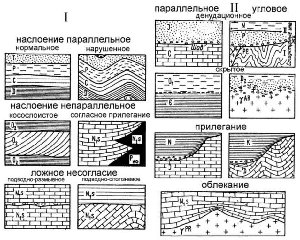

Стратиграфические несогласия по ряду различных признаков (по величине угла несогласия, отчетливости выражения поверхности несогласия, площади распространения, условиям возникновения и др.) могут быть разделены на несколько видов.

1. По величине угла несогласия могут быть выделеныпараллельное, угловое, азимутальное угловое игеографическое несогласия.

Параллельное несогласие – такое несогласие, когда два соприкасающихся разновозрастных комплекса залегают одинаково. Оно выражается перерывом в осадконакоплении и параллельным залеганием слоёв выше и ниже поверхности несогласия (рис. 1.42 б). Легко устанавливается, если по обе стороны поверхности несогласия состав пород разный или разновозрастные руководящие остатки ископаемой фауны и флоры, либо есть поверхности подводного размыва или наземной денудации (коры выветривания и др.).

|

Рис. 1.42. Согласное (а) и несогласное параллельное (б) и угловое (в) залегание. |

Угловое несогласие – такое несогласие, когда два соприкасающихся комплекса залегают под разными углами. Оно выражается перерывом в осадконакоплении, в промежуток которого произошло нарушение нижележащих слоёв (изменение угла наклона, складчатость), что привело к разному углу наклона слоёв, расположенных по обе стороны поверхности несогласия (рис. 1.42 в).

Азимутальное угловое несогласие – такое несогласие, когда простирание и углы залегания двух соприкасающихся разновозрастных комплексов разные. Оно обусловлено перерывом в осадконакоплении, в промежуток которого произошло нарушение нижележащих слоёв (изменение угла наклона, складчатость), что привело к разному углу наклона слоёв, расположенных по обе стороны поверхности несогласия. Только перерыв этот должен быть более продолжителен.

Географическим несогласием называется угловое несогласие с углом менее 1º. Такое несогласие может быть установлено только при картировании обширных территорий, когда можно проследить налегание одного горизонта на разные подстилающие стратиграфические горизонты без видимого нарушения параллельности положения поверхностей наслоения тех и других.

2. По отчетливости поверхности несогласия различают: явное несогласие (с отчётливо выраженными поверхностями несогласия) и скрытое несогласие (с неопределённым положением поверхности несогласия).

|

Рис. 1.43. Схема основных типов структур согласного (I) и несогласного (II) залегания горных пород. |

Скрытое несогласие (рис. 1.43) может быть между одинаковыми по составу, но разными по возрасту породами. В «немых» толщах его выделит очень трудно. Оно выделяется также там, где трудно выявить и провести поверхность несогласия (например, залегание аркозовых песчаников на сильно выветрелых гранитах, туфопесчаников на туфах и т.д.).

3. По площади распространения выделяются региональные и местные несогласия.

Региональные несогласия проявляются на огромных территориях, вызываются общими для больших площадей вертикальными поднятиями, и знаменуют важные геотектонические события (например, несогласие между палеозоем и мезозоем в Средней Азии, между нижним и средним палеозоем на Урале и т.д.).

Местные несогласия не имеют широкого распространения и отражают движения и рост отдельных структур. Они образуются обычно в прогибах на локальных структурах поднятия, если поверхность осадконакопления оказывается в пределах действия волновых колебаний или выше уровня воды.

4. По условиям возникновения несогласия делятся на истинные, ложные и внутриформационные несогласия.

Истинные несогласия фиксируют перерывы в отложении осадков, вызванные вертикальными движениями земной коры (поднятиями). Они формируются в длительные отрезки времени.

К ложным несогласиям относятся различные сложные, но всегда местные размывы в сериях косослоистых пород, сопровождающиеся иногда видимыми угловыми несогласиями (краевое, рассеянное, дисгармоничное). Косая перекрещивающаяся и диагональная слоистость возникает вследствие постоянного изменения поверхности накопления осадка и его перемыва и переотложения (рис. 1.43). Краевое несогласие наблюдается по краям бассейна осадконакопления и заключается в последовательном утонении и выклинивании отдельных горизонтов с образованием очень слабых угловых несогласий и трансгрессивных перекрытий. Рассеянное (дисперсное) несогласие образуется при развитии складок во время накопления осадков и погружения дна бассейна. Дисгармоничное тектоническое несогласие возникает в результате процессов складкообразования, обусловленных резкими различиями пластичности смежных стратиграфических горизонтов. Высокопластичные слои претерпевают более интенсивное смятие, чем подстилающие или перекрывающие их низкопластичные породы.

Внутриформационные несогласия включают несогласия, возникающие в результате размыва, происходящего одновременно (сингенетично) с накоплением осадков. Основная роль при их формировании принадлежит донным течениям. Эти несогласия не отражают переломных моментов в геологической истории района, а характеризуют лишь изменения физико-географических условий в области накопления осадков (например, увеличением скорости движения водной среды) или в зоне денудации.

Если же несогласное залегание возникло в результате тектонических перемещений одних толщ относительно других, то такое несогласие называется тектоническим.