- •Античность

- •Эпоха Возрождения

- •Классицизм

- •Сентиментализм

- •Немецкая классическая философия

- •Теория познания

- •Этика и проблема религии

- •Учение о праве и государстве

- •Учение о целесообразности. Эстетика

- •О человеке

- •Реализм

- •Академическое литературоведение второй половины 19 века.

- •Зигмунд Фрейд

- •А.Адлер

- •А.А.Потебня

- •Д.Н.Овсянико-Куликовский

- •Л.С.Выготский

- •И.Д.Ермаков

- •Постструктурализм

- •Деконструкция

- •«История безумия в классическую эпоху» (1961)

- •«Рождение клиники: Археология врачебного взгляда» (1963)

- •«Слова и вещи» (1966)

- •«Археология знания» (1969)

- •«Надзирать и наказывать» (1975)

- •«Воля к знанию», том I (1976)

- •«Использование удовольствий», том II (1984) «Забота о себе», том III (1984)

- •О Фуко

О Фуко

Рыклин М. Сексуальность и власть: Антирепрессивная гипотеза Мишеля Фуко// Логос. — 1994. — № 5. — С. 197—206.

Визгин В. П. Онтологические предпосылки «генеалогической» истории Мишеля Фуко// Вопросы философии. — 1998. — № 1.

Бодрийяр Ж. Забыть Фуко/ Пер. с франц. Д. Калугина. СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2000.

Делёз Ж. Фуко/ Пер. с фр. Семиной под ред. И. П. Ильина. — М.: Изд-во гуманит. лит-ры, 1998.

Дьяков А. В. Мишель Фуко и его время. СПб.: Алетейя, 2010. — 672 с. ISBN 978-5-91419-284-3

Дьяков А. В. Мишель Фуко: о «смерти человека», о свободе и о «конце философии»// Вестник истории и философии КГУ. Серия «Философия». — 2008.- № 2.- С. 45-53.

Михель Д. Мишель Фуко в стратегиях субъективации: от «Истории безумия» до «Заботы о себе». — Саратов, 1999.

Мишель Фуко и Россия: Сб. статей/ Под ред. О. Хархордина. — СПб.-М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2001. — 349 с — (Европ. ун-т в Санкт-Петербурге. Тр. ф-та полит. наук и социологии; Вып. 1). ISBN 5-94381-032-3 ISBN 5-94380-012-3 архивный файл [1]

Миллер Дж. Будьте жестокими! Интеллектуальная биография Мишеля Фуко// Логос. — 2002. — № 5—6. — С. 331—381.

Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. — СПб.: Machina, 2002. — 96 с. — (Критическая библиотека).

Автономова Н. С. Концепция «археологического знания» М. Фуко // Вопросы философии. — 1972. — № 10. — С. 142—150.

Автономова, Н. С. От «археологии знания» к «генеалогии власти»// Вопросы философии. — 1978. — № 2. — С. 145—152.

Визгин В. П. Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания // Вопросы философии. — 1995. — № 4. — С. 116—126.

Визгин В. П. Онтологические предпосылки «генеалогической» истории Мишеля Фуко // Вопросы философии. — 1998. — № 1. — С. 170—176.

Фурс, В. Полемика Хабермаса и Фуко и идея критической социальной теории // Логос. — 2002. — № 2. — С. 120—152.

Фливбьерг Б. Хабермас и Фуко: мыслители для гражданского общества // Вопросы философии. — 2002. — № 2. — С. 137—157.

Сокулер З. А. Концепция «дисциплинарной власти» М. Фуко // Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна. — СПб.: РХГИ, 2001, с. 58-82

Эрибон Д. Мишель Фуко/ Пер. с франц. Е. Э. Бабаевой. — М.: Молодая гвардия, 2008. (Жизнь замечательных людей. Вып. 1128).

Мишель Фуко и литература: Научный сборник / Отв. редактор Н. Т. Пахсарьян, редакторы-составители — Т. Н. Амирян, В. И. Демин. — М.: Экон-Информ, 2011. — 92 с. ISBN 978-5-9506-0776-9

Silvonen Jussi. Ilyenkov and Foucault-Paradoxes and Impossible Connections // Evald IIyenkov’s Philosophy Revisted. Proceedings of the Ilyenkov simposium in Helsinki 7th-8th September 1999. Edited by Vesa Oittinen. Helsinki: Kikimora Publications, 2000, pp. 96-109.

Семиотика

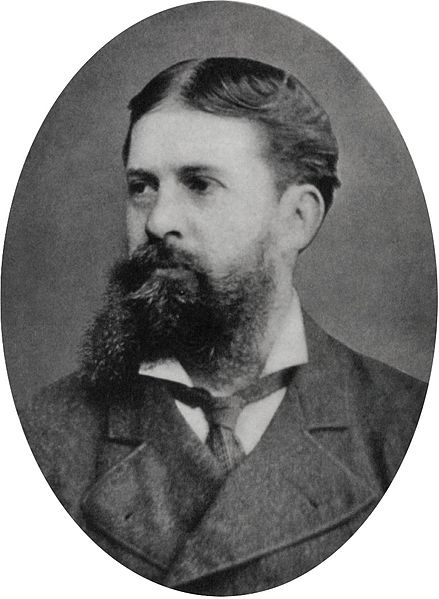

Ч арлз

Сандерс Пирс

(1839-1914) - не только основоположник

прагматизма, но и крупнейший американский

философ, являвшийся одновременно также

математиком, астрономом, химиком,

логиком. В процессе своих научных

исследований Пирс выдвинул много новых

идей, которые сыграли важную роль в

развитии отдельных отраслей знания.

арлз

Сандерс Пирс

(1839-1914) - не только основоположник

прагматизма, но и крупнейший американский

философ, являвшийся одновременно также

математиком, астрономом, химиком,

логиком. В процессе своих научных

исследований Пирс выдвинул много новых

идей, которые сыграли важную роль в

развитии отдельных отраслей знания.

Он - создатель семиотики и внес большой вклад в становление символической логики.

Термин "прагматизм" означает (от греч. прагма - дело) направление в философской мысли, которое считает, что философия должна иметь практическую направленность. К этому течению, кроме Пирса, также примыкали У. Джеме и Дж. Дьюи.

Главные принципы прагматизма развиты Пирсом в статьях "Как сделать наши идеи ясными" (1876), "Закрепление верования" (1877).

Предпосылка теории прагматизма - понятие веры. Суть рассуждений Пирса сводится к следующему. Человек, который вынужден действовать в мире, вырабатывает различные типы действия и привычки действовать. Эти привычки становятся осознанными и образуют то, что Пирс называет верой, или верованием. Таким образом, вера означает привычку действовать определенным образом. Например, когда разные идеи (верования) вызывают одни и те же действия, одни и те же поступки, то между ними никакой разницы нет, это одно и то же, лишь выраженное разными словами.

Сознание человека заполнено всевозможными верованиями, и они обеспечивают покойное, удовлетворенное состояние ума. Однако это покойное состояние веры может смениться сомнением, которое приостанавливает действия. Это сомнение может быть вызвано различными причинами: теоретическими трудностями, противоречивыми мнениями и другими психологическими и интеллектуальными причинами. Так как сомнение - это беспокойное состояние сознания, то мы стремимся освободиться от него. Это усилие Пирс называет исследованием, которое он отождествляет с логическим рассуждением. Цель исследования (или мышления) состоит в освобождении от сомнения и достижения верования. Пирс пишет, что "деятельность мысли возбуждается сомнением, и прекращается, когда верование достигнуто, таким образом, достижение верования есть единственная функция мысли". Пирс подчеркивает, что главное - это устранить сомнение, а каким образом это будет достигнуто, не имеет значения. Не имеет значение также и то, достигаем мы истинного знания или нет. Он считает, что нам кажется, будто мы стремимся к истинному мнению, на самом же деле мы стремимся лишь к твердому верованию, независимо от того, истинно оно или нет. Конечно, мы при этом думаем, что каждое наше верование истинно. Таким образом, вопрос об истинности веры у Пирса снимается и подменяется вопросом об устранении сомнения. Любой человек, в том числе и ученый, стремится не к истинному мнению, а к устойчивому верованию.

Пирс заботится о том, чтобы наши верования не зависели от человеческого произвола, а чтобы они определялись внешним фактором, а именно методом науки, который является последним и самым надежным способом достижения и закрепления верования. Методу науки предшествует ряд других методов, которые Пирс формулирует следующим образом: 1) Метод упорства, когда человек упорно держится своих взглядов и отвергает любую критику, не обращая внимания на отношение этих взглядов к фактам. Человек говорит в этом случае что спокойная вера в свои взгляды дает ему спокойствие, а это главное. Пирс подчеркивает, что методу упорства трудно следовать так как человек как социальное существо должен согласовывать свои воззрения со взглядами других. 2) Метод авторитета решает проблему распространения верования посредством предписания государством, церковью или другой могущественной организацией определенного комплекса обязательных верований, инакомыслие наказывается

Конечно, моральный аспект этого метода имеет свои погрешности, но Пирс его одобряет, так как он эффективен и потому может быть оправдан. Пирс пишет, что для массы людей не существует возможно лучшего метода, чем этот, метод авторитета всегда будет управлять массой человечества. 3) Априорный метод, который использовался философами, чтобы представить свои взгляды как согласные с разумом. На самом деле они придерживались своих любимых концепций и не хотели от них отказываться. Этот метод мало чем отличается от метода упорства.

При описании метода науки Пирс указывает на объект науки как на объективную реальность, которую должна описать и объяснить наука. Выполнение этого условия приводит не только к единодушному мнению но и к истинному заключению о том, что представляют вещи в действительности. В то же время Пирс утверждает, что признание объективной реальности - это всего лишь гипотеза, которая оправдывает себя, так как метод науки является наиболее эффективным для закрепления знания.

Пирс известен в истории философии как создатель теории значения. В работе "Как сделать наши идеи ясными?" Пирс пытается ответить на этот вопрос и говорит, что этого можно достигнуть, лишь указав на значение идеи. Но что такое значение? Пирс был первым среди философов, который понял проблему значения. Суть его концепции состояла в утверждении, что значение понятия определяется совокупностью практических последствий. Он писал: "Рассмотрите, каковы практические следствия, которые, как мы считаем, могут быть произведены объектом нашего понятия. Понятие о всех этих следствиях, есть полное понятие объекта". Это формулируется как "принцип Пирса", и в этом состоит прагматическая доктрина Пирса.

Практические следствия Пирс понимает как те привычки действовать, которые вызываются вещью. В "Лекциях о прагматизме" (1903) он пишет, что прагматизм - это "учение о том, что каждое понятие есть понятие о мыслимых практических последствиях." Для Пирса некоторое понятие, например понятие человека, выступает не совокупностью ощущений, а совокупностью наших реакций на него, которые отличаются от реакций, вызываемых камнем или звездой.

В рамках своей теории прагматизма Пирс выдвинул свою концепцию истины. Для него истина - это то, во что мы верим. Он писал:"Если ваши термины "истина" и "ложь" взяты в таком смысле, что их можно определить в терминах сомнения и веры, то все хорошо, в этом случае вы говорите только о сомнении и вере... Ваши проблемы стали бы намного проще, если бы вместо того, чтобы говорить, что вы хотите познать "Истину", вы просто сказали бы, что хотите достигнуть состояния веры, не подверженной сомнению". Таким образом, для каждого человека истина - это во что он не может не верить. При этом Пирс указывал, что истина в науке одна, она не изменяется от одного человека к другому.

И все же в науке существуют заблуждения, более того, то, что считалось истинным до определенного времени, оказывалось не таким уж истинным. Пирс считал, что несмотряна то, что мы можем думать о возможной ошибочности наших убеждений, до тех пор, пока мы верим в них, они будут для нас абсолютной истиной. Истина для Пирса - это то верование, к которому в конце концов придет большинство ученых.

Пирс также разрабатывал и другие философские вопросы. Он выдвинул учение о трех категориях, которые охватывают всю реальность: "первичность указывает на специфические качества любого явления, "вторичность" - на факт существования тела и на его отношение с другими телами, "третичность" - на всеобщность первых двух сфер, которые тем самым оказываются связанными друг с другом. Космологические взгляды Пирса выражаются в тихизме - учении об абсолютной случайности в мире, агапизме - учении о любви как движущей и направляющей силы эволюции в мире, синехизме - учении о всебщей непрерывности, характеризующей тенденцию всего существующего к возрастающей разумности.

Пирс - основоположник семиотики, он исследовал типологию и функционирование знаков, разработал "фаллибилизм" - учение об основах погрешимости всего знания. Его логические работы внесли большой вклад в разработку математической логики

(из книги Блинников Л.В. - Краткий словарь философских персоналий)

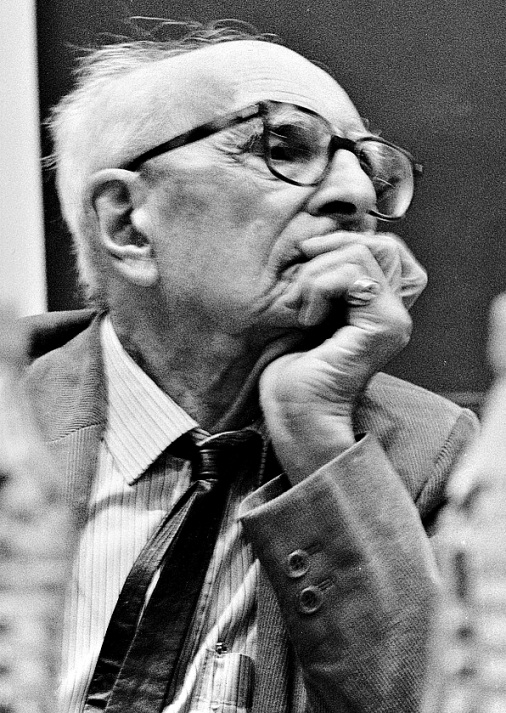

Р ома́н

О́сипович

Якобсо́н

(28 сентября 1896, Москва — 18 июля

1982, Кембридж (Массачусетс), США) —

российский и американский лингвист и

литературовед, один из крупнейших

лингвистов XX века, оказавший влияние

на развитие гуманитарных наук не только

своими новаторскими идеями, но и активной

организаторской деятельностью. Участник

Первого русского авангарда. Труды по

общей теории языка, фонологии, морфологии,

грамматике, русскому языку, русской

литературе, поэтике, славистике,

психолингвистике, семиотике и многим

другим областям гуманитарного знания.

ома́н

О́сипович

Якобсо́н

(28 сентября 1896, Москва — 18 июля

1982, Кембридж (Массачусетс), США) —

российский и американский лингвист и

литературовед, один из крупнейших

лингвистов XX века, оказавший влияние

на развитие гуманитарных наук не только

своими новаторскими идеями, но и активной

организаторской деятельностью. Участник

Первого русского авангарда. Труды по

общей теории языка, фонологии, морфологии,

грамматике, русскому языку, русской

литературе, поэтике, славистике,

психолингвистике, семиотике и многим

другим областям гуманитарного знания.

Своей активной деятельностью в любом месте пребывания (Москва, Прага, Нью-Йорк) организовывал лингвистические кружки, внёсшие существенный (а иногда и решающий не только в национальном, но и в общемировом масштабе) вклад в развитие лингвистики как науки — Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ, Пражский лингвистический кружок. Один из основоположников структурализма в языкознании и литературоведении. Некоторые его работы представляют большой интерес для психолингвистики.

Р. О. Якобсон, наряду с Клодом Леви-Строссом является автором идеи возникновения языка как комбинации жестов и выкриков, которые превратились в фонемы.

Основные труды

Первой значительной работой Якобсона было исследование особенностей языка поэта-футуриста Велимира Хлебникова (1919). Противопоставляя поэтический язык языку естественному, Якобсон провозгласил, что «поэзия есть язык в эстетической функции» и поэтому «безразлична в отношении описываемого ею объекта». Этот тезис лег в основу эстетики раннего русского формализма, перевернувшего традиционное соотношение формы и содержания в литературном произведении. В более поздней статье (1928), написанной в соавторстве с Ю. Н. Тыняновым, говорится, что, хотя литературоведение оперирует собственными внутренними законами, эти законы должны быть соотнесены с другими областями культуры — политикой, экономикой, религией и философией.

В исследовании, посвященном сопоставлению русской и чешской систем стихосложения (1923), Якобсон сосредоточивает внимание на звуковых сегментах слов, именуемых фонемами, которые не имеют собственного значения, но их последовательности являются важнейшим средством выражения значений в языке. Интерес к звуковой стороне языка привел Якобсона к созданию (при участии Н. С. Трубецкого) новой отрасли лингвистики — фонологии, предметом которой являются дифференциальные признаки звуков, из которых состоят фонемы. Якобсон установил 12 бинарных акустических признаков, составляющих фонологические оппозиции, которые, по его утверждению, являются языковыми универсалиями, лежащими в основе любого языка. Метод структурного анализа в терминах бинарных оппозиций оказал большое влияние на антрополога Клода Леви-Стросса; применение его Леви-Строссом при анализе мифа положило начало французскому структурализму.

Основы еще одного нового направления в науке — нейролингвистики — заложены в работе Якобсона об афазии (1941), в которой он связывает нарушения речи с данными неврологии о структуре мозга. Это исследование обеспечило физиологическое обоснование его учению о метафоре (оси комбинации) и метонимии (оси селекции) как о двух основных противопоставленных друг другу способах упорядочения языковых единиц, определяющих также различие между поэзией и прозой. Это противопоставление вскоре стало неотъемлемой частью терминологического аппарата современного литературоведения.

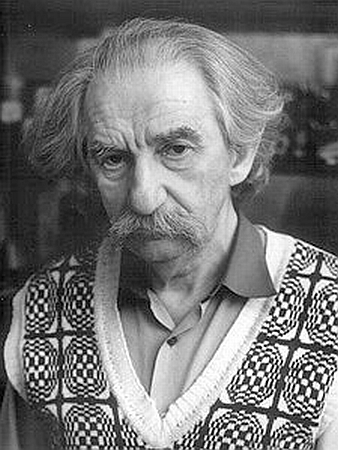

К лод

Леви́-Стросс

(28 ноября 1908, Брюссель — 30 октября

2009, Париж) — французский этнограф,

социолог и культуролог, создатель школы

структурализма в этнологии (т. н.

структурной антропологии), теории

«инцеста» (одной из теорий происхождения

права и государства), исследователь

систем родства, мифологии и фольклора.

лод

Леви́-Стросс

(28 ноября 1908, Брюссель — 30 октября

2009, Париж) — французский этнограф,

социолог и культуролог, создатель школы

структурализма в этнологии (т. н.

структурной антропологии), теории

«инцеста» (одной из теорий происхождения

права и государства), исследователь

систем родства, мифологии и фольклора.

Структурализм в его варианте современного философствования берет начало от работы Леви-Стросса "Структурная антропология" (1958). Вместе с другими, более ранними и более поздними произведениями этого автора ("Элементарная структура родства", 1949; "Тотемизм сегодня", 1962; четыре книги - "Мифологическое" - о мифологии американских индейцев: "Сырое и вареное", 1964; "От меда к пеплу", 1966; "Происхождение застольных обычаев", 1968; "Нагой человек", 1971) она, с одной стороны, вводит читателя в причудливый мир первобытнообщинных отношений и мифического мышления. Леви-Стросс выступает в них как этнограф, антрополог, историк культуры. С другой стороны, в "Структурной антропологии" также заложен фундамент новой философской концепции, связанной с пониманием языка, речи, текстов и их структур, а также с социально-философским исследованием человеческих отношений, форм и типов общественного сознания.

Эта концепция, на что обращают внимание исследователи, впитала в себя целый ряд достижений и открытий как в естественных, математических, так и в гуманитарных науках - открытий, совершенных к середине нашего столетия. Среди них надо прежде всего назвать исследования структур первобытного мифологического мышления и символических форм (Э. Дюркгейм, Леви-Брюль, М. Мосс, Э. Кассирер и др.) и кибернетику вместе с соответствующим развитием математики. Леви-Стросс особое значение придал возможностям (математического) моделирования в их тогда еще необычном применении к этнографическому, антропологическому материалу. (Совместно с математиками Леви-Стросс разработал и содержательно интерпретировал модели, позволяющие понять сложные системы родства в первобытном обществе.) Важнейшим источником концепции Леви-Стросса стало накопление новых знаний в разделе лингвистики, которая как раз и получила название "структурной". (Приходится с сожалением констатировать, что выдающиеся лингвисты нашей страны, еще в 20-30-х годах прокладывавшие пути названным концепциям, - а это И. Г. Франк-Каменецкий, О. М. Фрейденберг, М. М. Бахтин, Г. Г. Шпет, Я. Э. Голосовкер и др. - тогда еще не были известны на Западе. Леви-Стросс, правда, знал работы Н. Трубецкого и Р. Якобсона и признавал их влияние на становление своих идей.)

Леви-Стросс четко и определенно построил свою структуралистскую концепцию на фундаменте психоанализа - особенно в том его варианте, который был разработан К.-Г. Юнгом, именно с обращением к мифологическому мышлению.

При этом Леви-Стросс опирался на фрейдовское различение подсознательного и бессознательного, а также на юнговское понятие "коллективного бессознательного. Тяготение этнографа и философа Леви-Стросса к исследованию языковосимволических форм и даже, если можно так выразиться, "оязыковление" всей жизни (не столь и разговорчивых, часто не имеющих письменности) первобытнообщинных народов и поселений вовсе не случайно. Выдвижение на первый план языка и своего рода "языковая редукция" (сведение таких, например, социальных феноменов как социальные отношения, культурное творчество, искусство, к языковосимволическим формам их выражения) есть своего рода знамение времени.

Язык, согласно раннему Леви-Строссу, именно в XX в. становится объектом усиленных исследований, которые заканчиваются впечатляющими и неожиданно точными результатами. "Из всех общественных явлений, видимо, только язык может подвергаться истинному научному исследованию, объясняющему способ его формирования и рассматривающему некоторые направления его последующего развития".

Нельзя не обратить внимание также и на гуманистическую, антирасистскую устремленность исследований Леви-Стросса: он отыскивал общие корни в мышлении, культуре, деятельности, социальной жизни народов, стоящих на разных ступенях исторического развития. ЛевиСтросс исходил из того предположения, что "различные формы общественной жизни представляют в своей сути нечто общее: все они - системы поведения, каждая из которых является некоторой проекцией не плоскость сознательного и общественного мышления всеобщих законов, управляющих бессознательной деятельностью духа".

В "Структурной антропологии", четырех томах "Мифологического", в других работах Леви-Стросс весьма скрупулезно воспроизводит глубинные структуры мифов, их кодирования, "располагая" коды на географической, космологической, социологической, техноэкономической "плоскостях". Отличительные особенности мифологической логики по Леви-Строссу: логика обобщений, классификаций, анализа природных и социальных явлений, что делает ее внутренне родственной науке; вместе с тем она конкретна и образна, является логикой ощущений; мифологическое мышление широко пользуется метафорами, символами и превращает их в способы постижения мира и человека; логика мифа, как и логика самих социальных отношений, построена на бинарных (двойных) оппозициях (высокий - низкий, день - ночь, правый - левый, мир - война, муж - жена, небо - земля и т.д.).

Интересные факты

Ему принадлежат афоризмы: «21-й век будет веком гуманитарных наук — или его не будет вовсе» и «Ученый — это не тот, кто дает правильные ответы: это тот, кто ставит правильные вопросы».

Обнаружил у дикарей поведение, подобное феномену Пиаже.

Наряду с Р. О. Якобсон является автором идеи возникновения языка как комбинации жестов и выкриков, которые превратились в фонемы.

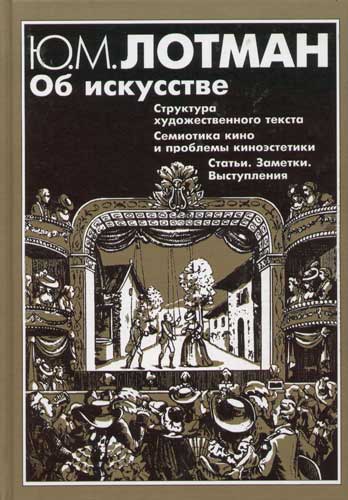

Лотман Юрий Михайлович (1922—94) — выдающийся литературовед, семиотик, культуролог.

Труды

Лекции по структуральной поэтике (1964)

«Восприятие художественного текста — всегда борьба между слушателем и автором»

Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1 (1970)

С труктура

художественного текста

(1970)

труктура

художественного текста

(1970)

Анализ по этического текста. Структура стиха (1972) (монография)

Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 2 (1973)

Семиотика кино и проблемы киноэстетики (1973)

«Следует выделить две разновидности искусств: изобразительные и словесные. Объединившись, они срослись в кинематограф как искусство и явление культуры, связанное, также, с целым рядом технических изобретений. Таким образом художественную основу кино составляет тенденция, определенная диалектическим противоречием между двумя основными видами знаков, характеризующими коммуникации в обществе».

«Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века (1975)

« Альберт

Эйнштейн говорил о соотношении между

романами Достоевского и теорией

относительности. Художественные

открытия позднего Пушкина можно было

бы сопоставить с принципом дополнительности

Нильса Бора.То, что один и тот же символ

(например, карточной игры) может,

наполняясь противоположными значениями,

представить несовместимое как аспекты

единого, делает произведения Пушкина

не только фактами истории искусства,

но и этапами развития человеческой

мысли».

Альберт

Эйнштейн говорил о соотношении между

романами Достоевского и теорией

относительности. Художественные

открытия позднего Пушкина можно было

бы сопоставить с принципом дополнительности

Нильса Бора.То, что один и тот же символ

(например, карточной игры) может,

наполняясь противоположными значениями,

представить несовместимое как аспекты

единого, делает произведения Пушкина

не только фактами истории искусства,

но и этапами развития человеческой

мысли».

Звонячи в прадеднюю славу (1977)

«Мифологические тексты, повествующие об акте творения и легендарных зачинателях, ориентированы на начало. Это выражается не только в том, что основной для них вопрос: «Откуда повелось?», но и в особой отмеченности начала текста при явно подчиненной роли его конца. Средневековые светские повествовательные тексты — включая сюда и «жесты» («деяния») и в определенной мере летописи — представляют собой средний тип. Героем повествования является «исторический человек», но смысл событий повернут к истоку».

Р оман

А. С. Пушкина «Евгений Онегин»:

Комментарий

(1980)

оман

А. С. Пушкина «Евгений Онегин»:

Комментарий

(1980)

Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя (1981)

Заметки по поэтике Тютчева (1982)

«Живя в пересечении полей разнообразных семантико-жанровых кодов, текст как бы вспыхивает различными гранями, поворачиваясь, как кристалл в лучах света».

Куклы в системе культуры (1992)

«По кукле можно прочитать историю, культуру и религию. Кукольный мир иногда способен открыть больше неизведанного, чем мир книжный».

Культура и взрыв (1992)

Слово и язык в культуре просвещения (1992)

«Красноречие - это лингвистический демократизм. Однако это не риторика проповедей эпохи барокко, это речь, которая непосредственно есть действие, слово, являющееся поступком».

Устная речь в историко-культурной перспективе (1992)

«Взаимоотношения устной и письменной речи усложняются, как только мы переходим к сфере искусства. Здесь можно было бы выделить два принципиальных этапа: 1) господство графической словесной культуры, в рамках которой разговорная речь воссоздается средствами письменной; доминирует здесь художественная литература; 2) господство искусств, возникающих на основе техники, дающей возможность фиксировать устную речь как таковую во всей ее многоканальной реальности (кино). Возникает возможность создания культуры на принципиально иной основе».

Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). (1993)

Б еседы

о русской культуре

(1994)

еседы

о русской культуре

(1994)

«Нельзя безболезненно убрать вещи, ибо вещи — это жесты, а жест характер».

Диалог с экраном (1994; совместно с Ю. Цивьяном)

Лотман Ю. М. Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Два голоса» (1996)

«В поэтическом тексте истина дается не как синтез взаимопротиворечащих положений, а как их отношение».

Статьи и исследования по теории литературы

Литературоведение должно быть наукой (1967)

О типологическом изучении литературы (1969)

«Народ и руководитель — однотипны. Отбросивший цепи угнетенный стал человеком, а руководитель уже был человеком — в этом их разница».

О содержании и структуре понятия «художественная литература» (1973)

«Когда наступает новый исторический момент, моделирующая активность литературы проявляется, в частности, в том, что она активно творит свое прошлое, выбирая из множественности организаций вчерашнего дня одну и канонизируя ее (так Возрождение избрало упрощенную античность). Процесс этот облегчается тем, что каждая из противоборствующих тенденций из полемических побуждений утверждает свою универсальность. В процессе подобной историко-научной канонизации сами тексты трансформируются, поскольку в литературе вчерашнего дня они существовали как часть ансамбля, элемент механизма, а теперь становятся единственно представляющими эпоху».

Замечания о структуре повествовательного текста (1973)

«В основе повествовательных жанров словесных искусств лежит принцип присоединения знаков и цепочек знаков».

Каноническое искусство как информационный парадокс (1973)

« Текст всегда может открыть нам больше, чем в нём заложено, а типы и функции его столь разнообразны, что человек не всегда способен разобраться с его содержанием. Представим себе два типа сообщения: одно — записка, другое — платок с узелком, завязанным на память. Оба рассчитаны на прочтение. Однако природа “чтения” в каждом случае будет глубоко своеобразна. В первом случае сообщение будет заключено в самом тексте и полностью может быть из него извлечено. Во втором — “текст” играет лишь мнемоническую функцию. Он должен напомнить о том, что вспоминающий знает и без него. Извлечь сообщение из текста в этом случае невозможно».

К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи (1979)

«Гвардейский язык» — своеобразное явление устной речи в начале XIX в. Общая функция его определяется местом, которое занимала гвардия в культурной жизни александровской эпохи. Это не «зверская толпа пьяных буян» (Фонвизин) века Екатерины и не игрушка Николая I. Гвардия первой четверти XIX в. — средоточие образованности, культуры и свободолюбия, многими нитями связанная с литературой, с одной стороны, и с движением декабристов, с другой».

Литературная биография в историко-культурном контексте (К типологическому соотношению текста и личности автора) (1986)

«Право писателя на биографию и, соответственно, читательский интерес к жизни создателя текста именно как к его биографии возникают значительно раньше, чем те же категории в отношении к художникам, композиторам или артистам».

Массовая литература как историко-культурная проблема (1991)

« Массовая литература исходит из представления о том, что графически закрепленный текст — это и есть все произведение. Читатель не настроен на усложнение структуры своего сознания до уровня определенной информации — он хочет ее получить. Возникает настроенность на получение информации извне, то есть на ситуацию, типичную для общения на естественном языке».

Влади́мир Никола́евич Топоро́в (5 июля 1928 года, Москва — 5 декабря 2005 года, там же) — русский филолог, учёный, академик.

Основные публикации:

Локатив в славянских языках. 1961

Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. 1962

Направления исследований

лингвистика: сравнительно-историческое языкознание, индоевропеистика, славистика, балтистика, русистика;

литературоведение: проблемы поэтики, структуры текста, история литературы;

фольклор, религия и мифология, культурология, духовная культура, семиотика на материале индоевропейских этноязыковых традиций, особенно славянской (с акцентом на русской), балтийской, индоиранской, античной.

С лавянские

языковые моделирующие семиотические

системы: Древний период.

1965

лавянские

языковые моделирующие семиотические

системы: Древний период.

1965

Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. 1974

В монографии излагаются результаты исследований в области древнейшей духовной культуры славян на основании этимологического анализа соответствующих терминов и сопоставления фольклорных текстов на разных славянских и балтийских языках. Восстанавливаются древнейшие типы текстов, отражающих определенные черты древнеславянской культуры.

Прусский язык (т. 1—5, 1975—1989, издание продолжается).

Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithian’ы: (к постановке вопроса). 1992

Труженичество во Христе (творческое собирание души и духовное трезвение). 1993

Э ней

— человек судьбы: (к "средиземноморской"

персонологии).

1993

ней

— человек судьбы: (к "средиземноморской"

персонологии).

1993

Эта книга - об Энее и «энеевом» пространстве, о связи человека с пространством, о судьбе и случае («текст судьбы»), о бытии перед лицом смерти. Но больше всего она о становлении человека в предельных обстоятельствах, когда крайняя опасность требует некоего из ряда вон выходящего пути к спасению (русский язык обнаруживает единый корень того и другого), о мужестве вопрошания-поиска и готовности услышать «последний» ответ, о верности пути, о долге, о чуткости к миру знаков и умения найти нужный выход из их разноголосицы, о нахождении самого себя и обретении пространства свободы и спасения.

О мифопоэтическом пространстве. 1994

« В

архаичной модели мира пространство

оживотворено, одухотворено и качественно

разнородно. Оно не является идеальным,

абстрактным, пустым, не предшествует

вещам, его заполняющим, а наоборот,

конституируется ими. Оно всегда заполнено

и всегда вещно; вне вещей оно не

существует».

В

архаичной модели мира пространство

оживотворено, одухотворено и качественно

разнородно. Оно не является идеальным,

абстрактным, пустым, не предшествует

вещам, его заполняющим, а наоборот,

конституируется ими. Оно всегда заполнено

и всегда вещно; вне вещей оно не

существует».

"Бедная Лиза" Карамзина: Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. 1995

М иф.

Ритуал. Символ. Образ: Исследования в

области мифопоэтического.

Год:

1995

Автор:

Топоров В.Н.

Жанр:

литературоведение, мифопоэтика

Издательство:

Прогресс, Культура

иф.

Ритуал. Символ. Образ: Исследования в

области мифопоэтического.

Год:

1995

Автор:

Топоров В.Н.

Жанр:

литературоведение, мифопоэтика

Издательство:

Прогресс, Культура

В этой книге собраны основные работы, написанные за последние два десятилетия и посвященные "мифопоэтическому" слою в русской литературе XIX-XX вв., как он представлен рядом художественных текстов. Апология Плюшкина: вещь в антропоцентрической перспективе, 'Господин Прохарчин'. К анализу петербургской повести Достоевского, О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления ('Преступление и наказание'), Петербург и 'Петербургский текст русской литературы' (Введение в тему), Петербургские тексты и петербургские мифы (Заметки из серии), Миф о воплощении юноши-сына, его смерти и воскресении в творчестве Елены Гуро, О 'психофизиологическом' компоненте поэзии Мандельштама, Об индивидуальных образах пространства: 'феномен' Батенькова, 'Минус'-пространство Сигизмунда Кржижановского, О 'поэтическом' комплексе моря и его психофизиологических основах.

С вятость

и святые в русской духовной культуре.

1995—1998

вятость

и святые в русской духовной культуре.

1995—1998

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре - её происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном её воплощении - в её носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трёх основных тем - а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) "основной" текст, связанный со святым - его "Житие" или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникает еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре. Данный том охватывает три века - XII-XIV. от последних десятилетий перед монголо-татарским нашествием до победы на Куликовом поле, от предельного раздробления Руси на уделы до века собирания земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. В этом историческом отрезке многое складывается совсем по-иному, чем в первом веке христианства на Руси. Но и внутри этого периода нет единства, как видно из широкого историко-панорамного обзора эпохи. Святость в это время воплощается в основном в двух типах - святых благоверных князьях и святителях. Наиболее диагностически важные фигуры, рассматриваемые в этом томе, - два парадоксальных (хотя по-разному) святых - "чужой свой" Антоний Римлянин и "святой еретик" Авраамий Смоленский, относящиеся к дотатарскому времени, епископ Владимирский Серапион, свидетель разгрома Руси, сформулировавший идею покаяния за грехи, окормитель духовного стада в страшное лихолетье, и, наконец и прежде всего, величайший русский святой, служитель пресвятой Троицы во имя того духа согласия, который одолевает "ненавистную раздельность мира", преподобный Сергий Радонежский. Им отмечена высшая точка святости, достигнутая на Руси.

Д ревнеиндийская

драма Шудраки "Глиняная повозка":

Приглашение к медленному чтению.

1998

ревнеиндийская

драма Шудраки "Глиняная повозка":

Приглашение к медленному чтению.

1998

Предыстория литературы у славян: Опыт реконструкции: Введение к курсу истории славянских литератур. 1998

Странный Тургенев: Четыре главы. 1998

«Тургенев создал особый «сновидческий» пдъязык, который использовался им достаточно часто, чтобы представить себе его как нечто целое».

Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. 2000

Miasto i mit / wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Bogusław Żyłko, Gdańsk.2000

Из истории русской литературы. Т. 2: Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. 2001-2003

Начало литовской письменности. Мартинас Мажвидас в контексте времени (К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги). 2001

Przestrzeń i rzecz / tłum. Bogusław Żyłko. Kraków: Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. 2003

Петербургский текст русской литературы. 2003

Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. 2004

Исследования по этимологии и семантике. В 3 т. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. 2004

М ировое

дерево. Универсальные знаковые комплексы.

Том 1, 2

ировое

дерево. Универсальные знаковые комплексы.

Том 1, 2

М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010

В книге собраны работы разных лет, группирующиеся вокруг темы мирового дерева. Эти работы, представляющие части обширного замысла, автор считал своим главным научным трудом. Мировое дерево (arbor mundi, "космическое" древо) - мифопоэтический образ, воплощающий универсальную концепцию мира. Он засвидетельствован практически повсеместно в чистом виде или в вариантах - "древо жизни", "древо центра", "небесное древо", "таманское древо", "древо познания" и т. п. В известном смысле мировое дерево является моделью культуры в целом. Образ мирового дерева реконструируется на основе мифологических представлений, зафиксированных в словесных текстах разных жанров, памятниках изобразительного искусства, архитектурных сооружениях (прежде всего культовых), утвари, ритуальных действиях. Впервые публикуются полные авторские версии статей для энциклопедии "Мифы народов мира".

Цитаты из работы "Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина)"

1)«Но сейчас речь не об этих крайностях и связанных с ними соблазнах и даже не о «правильной» («средней») позиции в отношении человека к вещам, но о чем-то совсем и н о м, что может если не объяснить, то во всяком случае бросить луч света на проблему «плюшкинства», — о том отношении к вещи, при котором ценится ее «вещная» польза, но и осознается душевная привязанность к вещи, дающая основание думать, что с вещью может соединяться и «душевная» польза. Эта позиция не раз демонстрировалась русской литературой, обнаруживавшей в лице ряда ее творцов предрасположенность именно к такому образу мыслей и чувств.»

2) «Вещь, напротив, вне природы и природного ряда; она создана искусственно мыслящей рукой человека, которая, создавая вещь, обуча ет ее, исходя из «антропоцентрических» принципов: человек включает вещь в эволюцию соответствующего «вещного» ряда, с ее отбором, борьбой «видов», прогрессом, придает вещи понятие цели, научает ее элементарным действиям, скопированным с него самого или продолжающим человека, «заражает» вещь «разумом» — теми способностями и их сочетаниями, которые иногда настолько превосходят человеческие, что способны уходить из-под опеки и контроля человека и становятся не предсказуемыми, по крайней мере в непосредственной и четкой форме (ср. фольклорный и литературный мотив «бунта» вещей), и тогда уже вещь на определенной ступени сложности становится как бы «мысля щей» и в этом качестве ведет за собой все более и более «овеществляющуюся» руку. Из сказанного видно, что вещь (и только вещь) т а к за висит от человека, ее «отца-родителя». С самого начала она несет на себе печать человека, его «часть» и со временем все адекватнее и эффективнее учитывает потребности человека, наращивая и на этом пути «человекосообразность».

3) «В русской литературе нет писателя, который в такой степени ощущал бы эту окликнутость вещью, как Гоголь. Она переживалась им как нечто универсальное, постоянное, настоятельно-требовательное и была для него почти маниакальным состоянием, привязанным к пространствам России и русской песне как образу или душе этих пространств.»

4) «Но сейчас важнее подчеркнуть, что за беспорядком, запущенностью и несколько нарочито подчеркиваемой ничтожностью «среды обитания» Плюшкина угадывается образ некогда достойной, органической, разумной жизни, предполагающий и ум, и чувства, и вкус у его носителя, житейские волнения, тревоги, радости. И «комната» Плюшкина дает для этого предположения достаточные основания: надо только, чтобы она была прочитана заново, глубже и непредвзято. При принятии такого предположения (его верность и реальность подтверждается и авторским объяснением-комментарием, вводимым позже) и при исходящем из него прочтении многое становится на место — как сверху, так и снизу. Несмотря на непоследовательность автора (то «работающего» на читателя не слишком высоких возможностей или на уже усвоенную и ставшую привычной схему изображения помещиков, требующую «подравнять» Плюшкина к другим помещикам, то порывисто отдающегося зову художественной правды вопреки всему), от внимательного читателя не может скрыться трагичность жизни Плюшкина, тем более ощутительная, что некогда он знал полноту подлинно человеческой жизни с ее реальными заботами, огорчениями, радостями, со всем тем, что позже обычно осознается как счастливые дни и годы. И то, что Плюшкину было дано испытать и пережить и эти радости первой половины его жизни и горести второй, резко отличает его от остальных персонажей — как помещиков, так и других действующих лиц «Мертвых душ». Н и к о м у из них не может быть поставлена в соответствие ни трагедия, горе, жизненная катастрофа, ни счастье или радость бытия.»

5) «Нет необходимости преувеличивать роль человеческого фактора в Плюшкине, когда он попал под взгляд Гоголя, но найти в этом персона же человеческое и на этом основании реабилитировать его — и как он был задуман Богом и жизненным планом, и даже каким сделала его жизнь, которая могла бы быть к нему и помилостивее, — необходимо. Конечно, жизненные перипетии и невзгоды, направившие человеческое в Плюшкине под уклон, сделали свое дело. Они оттеснили это человеческое вглубь, где оно еще может быть как-то обнаружено в своих останках. В этом отношении показателен портрет Плюшкина.»

Иванов Вячеслав Всеволодович Родился в 1929 г. в Москве. Действительный член Российской Академии Наук, член Американской Академии наук и искусств, Американской Философской Ассоциации, Совета Ученых Центра Клюге Библиотеки Конгресса, Британской Академии, Академии Наук Латвии, почетный член Американского Лингвистического Общества. Лауреат Ленинской премии (1988 г., за книгу «Индоевропейский язык и индоевропейцы» в соавторстве с акад.Т.В.Гамкрелидзе), Государственной премии (1991 г., за двухтомник «Мифы народов мира» вместе с другими авторами), премии Пастернака (2002 г.)

Основные труды:

Происхождение и трансформации фабулы баллады о мастере Маноле. (1964)

«Роль субстратных представлений играет значительную роль в составлении балладных текстов. Мифологические и языковые связи разных народов всегда находят отражение в культуре и литературе».

Очерки по истории семиотики в СССР. 1976

«Обнаружение зависимости между увлечением техникой как таковой и литературной техникой вполне естественно. В литературном тексте есть свои законы, которые обязательно подчинены системе».

Античное переосмысление архаических мифов (1985)

«Граница между историческими и мифологическими текстами оказывается часто нечеткой».

Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в. (1988)

«Разоблачение «иллюзии реальности» в кино и в современном прозаическом тексте не случайно взяло на вооружение принципы «деконструкции» (намеренного разрушения целостности художественного образа) и «дистанцирования» (кинематографического эквивалента брехтовского «очуждения»)».

Эйзенштейн и культуры Японии и Китая (1988)

« Тема

противоположностей инь-ян и символизирующей

их логарифмической спирали популярна

в современном эстетическом кругу. Образ

пульсирующей спирали часто появляется

на страницах литературных зарисовок,

а уж говорить про киносценарии я даже

не стану».

Тема

противоположностей инь-ян и символизирующей

их логарифмической спирали популярна

в современном эстетическом кругу. Образ

пульсирующей спирали часто появляется

на страницах литературных зарисовок,

а уж говорить про киносценарии я даже

не стану».

О протоиндийской печати с клинописной надписью (1992)

«А что же как не кодированная клинопись наш алфавит!»

Tabula Cortonensis и новое в этрускологии (1992)

«Если человек является частью космоса, огромной, безграничной системы, значит и каждое его слово, каждый отображенный знак имеет свой путь распознавания».

Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической теории (1998)

«Играя в куклы, ребенок может искренне заливаться слезами, когда комок тряпок умирает, смертельно болен; устраивать свадьбу двух собраний тряпок, совершенно неотличимых друг от друга, в лучшем случае с плоскими тупыми концами головы. Во время игры эти тряпочки—живые, настоящие люди, с сердцем и страстями. Отсюда понимание языка, как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке,—участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы—просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово—звуковая кукла, словарь—собрание игрушек».

Аввакумова доля — статья о Варламе Шаламове (впервые опубликована в 2000 году, вошла в сборник, который ниже)

«Лагерь родил свою мифологию, целый мир таинственных слухов и догадок. Как писатель, стремившийся к документальной точности, Шаламов передал и эту сторону лагерной действительности».

Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему (2000)

«Мне кажется все более важным выявление универсальных принципов языковой структуры, которые должны сохраняться при преобразовании существующих языков и при проектировании новых (в том числе искусственных)».

Место человека в космосе. Антропный принцип (первая лекция цикла «Наука о человеке. Введение в современную антропологию») (2003)

К семантической типологии производных от числительного «два» (2007)

Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого княжества Литовского (2007)

«С какой стороны не смотри, а диалект из языка не вынуть, как и язык из литературы. А не значит ли это, что диалектные особенности речи той или иной местности необходимо превносить в литературный текст, делать его неотъемлемой частью».

Россия и гнозис (2011)

«Только теперь во всей полноте начинает открываться религиозный, мистический, философский и художественный опыт Владимира Соловьева (1853-1900), чьи сочинения ознаменовали новую веху в гностическом постижении».

П оэзия

Шаламова —

выступление на Шаламовской конференциии

в июне 2011 г., помимо анализа принципов

шаламовской поэзии рассказывается об

отношениях с А. И. Солженицыным.

оэзия

Шаламова —

выступление на Шаламовской конференциии

в июне 2011 г., помимо анализа принципов

шаламовской поэзии рассказывается об

отношениях с А. И. Солженицыным.

«Мы призываем всех обращаться к первым изданиям. «Вор» Леонова надо читать по первому изданию, «Тихий Дон», кто бы его ни написал, надо читать по первому изданию — и так далее. Поэтому я заранее всё-таки очень против того мнения, что надо что-то редактировать. А почему вообще надо редактировать? Для меня это очень серьёзный вопрос. Литература — это выражение данной индивидуальности. Данная индивидуальность может в чём-то ошибаться, но ошибки человека — это ведь тоже часть его личности. И мы должны принимать эти ошибки вместе со всем тем, что нам нравится в каком-то человеке. Безошибочных сочинений вообще не бывает, они исключены по всему тому, что мы знаем о природе человека, о природе литературного творчества».

Целесообразность человека (2012)

«Кто хочет узнать, что было дальше, читайте следующую главу».

Ч арльз

Уи́льям

Мо́ррис

(англ. Charles W. Morris) (1901—1979) —

американский философ, один из основателей

семиотики. Ввел термин «прагматика».

арльз

Уи́льям

Мо́ррис

(англ. Charles W. Morris) (1901—1979) —

американский философ, один из основателей

семиотики. Ввел термин «прагматика».

Филос. работы М. ориентируются больше на психологию, биологию и социологию, поскольку основной задачей своих исследований он считает анализ социального и биологич. поведения человека, систематич. изложение и дальнейшее развитие социально-психологич. аспектов семиотич. наследия Ч. Пирса.

В своих гл. соч. "Основы теории знаков" ("Foundations of the theory of signs", Chi., 1938) и "Знаки, язык и поведение" ("Signs, language and behavior", N. Y., 1946, 2 ed., 1955) M., исходя из положений бихевиоризма, выдвинул прагматическую (см. Прагматика) концепцию, согласно к-рой поведение человека определяется лишь в терминах реакций на знаки, а значение знаков – функционированием в качестве организаторов поведения человека, использующего разветвленную и все более усложняющуюся сеть знаковых систем. Эта концепция неправомерно сводит весь процесс познания к созданию эффективных систем знаков. В ее рамках М. определяет такие понятия, как "знак", "символ", "значение" (знака), "интерпретация" (знака), "интерпретатор" и т.д. В пределах этой же концепции М., подчеркивая, что знаки и их сочетания обычно обозначают ч.-л. неоднозначно, различает определ. типы или "модусы" обозначения и – соответственно им – определ. способы употребления знаков. Сочетания модусов обозначения и способов употребления знаков образуют по М. определ. типы рассуждений. Исходя из этих типов рассуждений, он пытается дать классификацию всех отраслей человеч. знания, приписывая каждой из них свой, характерный для нее тип рассуждений. Напр., в науке, согласно М., преобладают указующе-информирующие рассуждения; в поэзии – оценочные; в праве – указующе-побуждающие; в политике – предписывающе-оценочные (предписывающие определ. линию поведения с целью добиться ее общественного одобрения); в религии – побуждающе-оценочные и т.д. В ходе рассмотрения всех этих проблем М. впервые были четко сформулированы основные понятия и принципы новой научной дисциплины – семиотики.

Однако результаты семиотич. анализа М. социального поведения человека в обществе противоречивы. С одной стороны, М. указывает на необходимость исследования каналов передачи информации в обществе, средств массовой коммуникации; на необходимость изучения знаковых систем, к-рые в той или иной форме употребляются всеми членами данного коллектива и с помощью к-рых они овладевают своим поведением и регулируют его. Позитивная сторона этих идей выявилась в связи с развитием приложений кибернетики, математики и логики к изучению социальных процессов. Но, с др. стороны, М. абсолютизирует значение языка как средства коммуникации, сводит причину всех обществ. конфликтов лишь к неправильному употреблению знаков, видит в знаках "...наиболее мощный инструмент в индивидуальном освобождении и в социальной реконструкции общества" ("Signs, language and behavior", N. Y., 1946, p. 244). По M., необходимо различать "социально-здоровые" и "социально-патологические" знаковые процессы – т.н. социальную патологию знаков, проявляющуюся в использовании их индивидуумами и группами в эгоистич. целях.

Сознавая до нек-рой степени пороки капитализма в США, М. в качестве средства разрешения всех социальных конфликтов предлагает т.н. "прикладную семиотику", в основе к-рой лежит апологетич. прославление идеала бурж. демократии и амер. образа жизни и к-рая отнюдь не затрагивает основных устоев амер. империализма. В целом филос. взгляды М. представляют собой сочетание прагматизма, особенно прагматистской концепции Дж. Мида, со мн. положениями логического позитивизма. Следуя последнему, М. считает, что философия должна полностью принять методы и установки точных наук, что она якобы должна ограничиться миром непосредственно данного и признать бессмысленными общие рассуждения об объективно существующем мире, лежащем в основе человеч. опыта (см. "Pragmatism and the crisis of democracy", Chi., 1934). Следуя прагматизму, M. подчеркивает, что философия должна рассматривать изучаемые ею проблемы в процессе их "работы", функционирования.

Всех этих ученых объединяет то, что они структуралисты.

Структурализм - интеллектуальное движение, для которого характерно стремление к раскрытию моделей, лежащих в основе социальных и культурных явлений. Методологическим образцом для структурализма служит структурная лингвистика – наиболее влиятельное в 20 в. направление в науке о языке. Лингвист пытается в явном виде описать скрытые противопоставления, структуры и правила, которые делают возможными языковые высказывания, тогда как структуралист рассматривает одежду, литературу, этикет, миф, жесты как многочисленные «языки», на которых общаются представители той или иной культуры; он пытается выделить скрытую систему противопоставлений, которые в каждом случае определяют структуру конкретных действий или объектов.

Наиболее широко распространенный и влиятельный в таких областях, как лингвистика, культурная антропология и литературоведение, структурализм нашел свое выражение и в других сферах. Центральные фигуры движения – лингвист Р.Якобсон (1896–1982), антрополог К.Леви-Строс (род. 1908) и литературовед Р.Барт (1915–1980), однако с ним ассоциируются и другие имена, включая исследователя детской психологии Ж.Пиаже (1896–1980), специалиста по интеллектуальной истории М.Фуко (1926–1984) и психоаналитика Ж.Лакана (1901–1981). Успех движения способствовал развитию семиотики (науки о знаках, см. СЕМИОТИКА), т.е. анализа различных явлений в терминах знаковых систем. Как интеллектуальное движение, выходящее за рамки лингвистики, структурализм был особенно влиятелен во Франции в 1960-х годах.

Семиотика - наука о знаках. Семиотика появилась в начале 20 в. и с самого начала представляла собой метанауку, особого рода надстройку над целым рядом наук, оперирующих понятием знака.

1 http://www.modernlib.ru/books/morua_andre/olimpio_ili_zhizn_viktora_gyugo

2 http://5ballov.qip.ru/biographies/bio-na-bukvu-G/gyugo-v-m/variant-5/1/]

3 http://www.modernlib.ru/books/morua_andre/olimpio_ili_zhizn_viktora_gyugo/read/

4 http://www.modernlib.ru/books/morua_andre/olimpio_ili_zhizn_viktora_gyugo/read/

5 http://www.twirpx.com/file/197246/

![]()