- •2. Психологическая концепция в.Вундта

- •4. Структурализм э.Титчинера.

- •12. Предпосылки возникновения и этапы становления учения з.Фрейда.

- •14. Индивидуальная психология а.Адлера.

- •15. Аналитическая психология к. Г. Юнга.

- •24. Классический бихевиоризм д. Уотсона.

- •25. Необихевиоризм э. Толмена и к. Халла.

- •26. Оперантный бихевиоризм б.Ф. Скиннера

- •27. Социальная когнитивная теория а.Бандуры

- •28. Теория социального научения Дж.Роттера

- •29. Предпосылки выделения гуманистической психологии и ее научная программа

- •30 .Теория черт г. Олпорта

- •32. Теория мотивации и модель самоактуализированной личности а. Маслоу

- •33. Теория жизненных смыслов в. Франкла

- •34. Когнитивная психология.

- •64. Деятельность психотехников в беларуси

33. Теория жизненных смыслов в. Франкла

Согласно В. Франклу, стремление к поиску и реализации смысла своей жизни является врожденной мотивационной тенденцией, присущей человеку изначально. Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое В. Франкл называет экзистенциальным вакуумом. Важная роль в его профилактике и преодолении принадлежит гуманитарному образованию, которое должно организовать встречу молодых людей с идеалами и ценностями общества. Смысл не субъективен, человек не изобретает его, а находит в мире, в объективной действительности среди ее ценностей, и гуманитарное образование, считаем мы, может и должно помочь сориентироваться в социальной жизни. Для поиска смысла жизни особое значение, по В. Франклу, имеют три группы ценностей - творчества, переживания и отношения. Поскольку каждая личность уникальна, постольку и уникален ее путь к обретению смысла жизни. В. Франкл считает, что человек выбирает не смысл, а призвание, в котором он обретает смысл. Согласно В. Франклу, найти смысл жизни в каждой конкретной жизненной ситуации человеку помогает совесть. Она помогает и осуществить смысл своей жизни, так как человек отвечает перед своей совестью, другими людьми и богом за свое призвание.

Эти положения теории дают ответ на вопрос о ценностно-смысловой направленности гуманитарного образования, которая заключается в его обращенности к целостному человеку, способному самостоятельно строить свою жизнь и наполнить ее ценностными смыслами. В свете теории личностных смыслов гуманитарное образование должно быть наполнено жизненными проблемам.

Личностный смысл - это индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение человека к тем объектам, ради которых развертывается человеческая деятельность и общение.

Личностные смыслы выступают связующим звеном между различными подсистемами личности. Являясь компонентами более сложной системы - личности, они сами представляют систему, организованную в определенной иерархической последовательности, отражающую процессы развития и функционирования личности на различных этапах жизнедеятельности человека.

34. Когнитивная психология.

В начале 20-х гг. 20 века в результате деятельности А. Эйнштейна, Н. Бора и др. ученых стал утверждаться новый подход к пониманию сущности объективного мира. Ученые физики осознали, что невозможно наблюдать объект не оказывая на него абсолютно никакого воздействия, никак не меняя его характеристик.

Современная наука отказалась от роли абсолютно независимого наблюдателя и приняла роль наблюдателя нового типа, т.е. наблюдателя участника. Эта тенденция возродила интерес к роли сознательного опыта в получении информации о внешнем мире. Появление нового направления в психологии связано с именами Джорджа Миллера и Улирика Найсера.

Дж. Миллер изучал английскую филологию и лингвистику в университете штата Алабама. В 1951 опубликовал книгу «Язык и общение». В середине 50-х увлекся использованием статистических методов в изучении процесса научения в теории информации и компьютерного моделирования. В этот период приходит к выводу о том, что бихевиоризм исчерпал себя и нужно искать новые направления в изучении процессов научения. Вместе со своим коллегой Брунером, он создает при Гарвардском университете исследовательский центр по изучению процессов мышления, кот. Был назван центром когнитивных исследований. В этом центре исследователи занимались разработкой широкого круга разнообразных тем, таких как: язык, мышление, процессы восприятия и образования понятий, мышление и психологическое развитие.

У. Найсер в нач. своей карьеры придерживался бихевиоризма. Однако в 1967г. Он опубликовал книгу, которая называлась « Когнитивная психология». Найсер определил познание как процесс, при помощи которого входящие сенсорные данные подвергаются трансформации, обработке, накоплению, воспроизведению и в дальнейшем используются. Он так же отмечал, что познание присутствует в любом акте человеческой деятельности. Т.О. он делает вывод, что когнитивная психология имеет дело с ощущениями, восприятием, воображением, памятью, мышлением и всеми видами психической активности. Спустя 9 лет он опубликовал: «Познание и реальность», в кот. выразил неудовлетворенность явным сужением позиций когнитивной психологии.

Когнитивная пс. интерпретирует прежде всего физиологические аспекты психических процессов с помощью которых можно понять способы и закономерности обработки различного рода сигналов, лежащих в основе процесса мышления. Свою главную цель когнит. направление видит в том, чтобы раскрыть те совокупности программ накопленных в памяти человека при помощи кот. индивид понимает звуки речи и сам создает новые слова и предложения, приобретает определенный опыт, способен решать совершенно новые проблемы.

От бихевиоризма когнит. пс. отличается по ряду моментов:

Когнитивная пс. обращает внимание, прежде всего на сам процесс познания, а не только реакцию организма на определенный стимул. С этой точки зрения важным оказывается вся совокупность психических процессов, а не только взаимосвязь стимулов и реакций. Акцент делается на сознании, а не на поведении.

Когн. пс. интерпретирует те способности и формы в кот. сознание человека организует имеющийся опыт. Представители этого направления считают, что именно сознание придает форму и связь психологическим процессам.

С точки зрения когн. пс. Индивид усваивает стимулы из окружающей среды в ходе некоторых активных и творческих процессов, т.е. человек способен активно участвовать в познавательном процессе на основе сознательного отбора тех или иных событий.

35. Трансперсональная психология как новое направление в психологии

Трансперсональная психология — направление в психологии, исследующее трансперсональные аспекты психики, или выходящее за рамки отдельной личности. В трансперсональной психологии человек представляет интерес не только на уровне доличностных и индивидуально-личностных процессов, но и на уровне надличностных (в том числе и духовных) процессов.

Трансперсональная психология изучает сознание в широком спектре его проявлений: множественность состояний сознания, духовный кризис, околосмертные переживания, развитие интуиции, творчества, высшие состояния сознания, личностные ресурсы, пара-психологические феномены. Она опирается на целостное видение человека в перспективе его духовного роста,классическую и неклассическую философскую антропологию, мировые духовные традиции, разнообразные способы самопознания и психотерапии, такие, как медитация, холотропное дыхание, телесно-ориентированная психотерапия, терапия искусством, работа со сновидениями, активное воображение, самогипноз и т.д.

Трансперсональная психология начала оформляться как самостоятельная область исследований в конце 60-х годов в США. Основателями этого направления выступили широко известные психологи, психотерапевты и мыслители: А. Маслоу, С. Гроф, А. Уотс, Э. Сьютич, М. Мерфи, С. Криппнер и др. Трансперсональная психология имеет глубокие корни в истории культуры и религии, в мировых духовных практиках, которые научно обоснованы в классической и современной психологии. Лидерами современной трансперсональной психологии являются С. Гроф, К. Уилбер, Ч. Тарт, А. Минделл, С. Криппнер и другие, каждый из которых развивает свое направление исследований, методы и школу.

Слово «трансперсональная» происходит от слов trans и persona и буквально может быть переведено как надличностная (а не «вводящая в транс», как полагают многие :-)). Первоначально трансперсональное направление называлось трансгуманистическим и по-мнению А.Маслоу и других основателей, должно было рассматриваться как продолжение гуманистической парадигмы.

Трансперсональная психология базируется на холистической парадигме. (holos- целостный).

Холистическая парадигма заменяет современное противоречие между «мозгом» и «разумом», «телом» и «психикой», «материей» и «духом» системно-ориентированной, построенной на взаимосвязях моделью сознания. То, что сегодня рассматривается как экстрасенсорика, завтра может быть названо суперсенсорикой, то, что сегодня считается бессознательным, когда-нибудь может быть названо вечным сознанием.

В этой парадигме признается возможность аномальных явлений, тонких энергий и не открытых еще законов природы и принципов, которые могут вступать в противоречие с материалистической моделью или привести к ее пересмотру.

Холистический взгляд на вещи ориентирован на системный подход, целое для него больше, чем просто сумма его частей.

Холистическая парадигма основывается на информации, отдает предпочтение развитию образования, обучения и социальных служб, а не производству товаров, балансируя работу игрой и любовью и заменяет бесчеловечную индустриализацию внимательным и тонким отношением к рациональному и гармоничному развитию человека.

Прикладное значение трансперсональной психологии состоит в том, что она предлагает новый взгляд на психическое здоровье и патологию, обеспечивая интегративный, многоаспектный подход к человеку. Трансперсональные (надличностные) переживания обладают особо мощными целительными возможностями, имеют огромное значение для творчества, эстетического и этического развития. Особую актуальность приобретает трансперсональный подход в лечении наркомании и алкоголизма как видов духовного кризиса, психотерапии неврозов и психозов, в психологическом оздоровлении общества.

Посредством техник трансперсональной психологии возможны глубокие психологические прозрения, проливающие свет на нашу личную историю, на бессознательные силы, которые движут нами, на наши эмоциональные затруднения и межличностные проблемы. Мы можем также испытать необычайные откровения, затрагивающие различные аспекты природы и космоса и намного превосходящие нашу образовательную и интеллектуальную подготовку. Большинство этих интереснейших прозрений, которые открываются в холотропных (направленных на обретение внутренней целостности) состояниях, сосредоточено вокруг философских, метафизических и духовных проблем.

36. Основные направления развития психологии в России в конце 19 – начале 20 века.

Состояние психологического знания в России в начале XX века

В начале XX столетия психология в России мощно заявила о себе, заняв достойное место в системе наук. Уходя своими корнями в две главные области научной мысли - в сферу философско-исторического и естественнонаучного знания - она в конце XIX - начале XX веков превращается в самостоятельную научную дисциплину. Этот процесс институционализации психологического знания сопровождался необходимыми логико-научными (определение задач и предмета исследования, разработка программ и выделение направлений развития, обоснование адекватных методических приемов и принципов исследования психической реальности и т. д.) и организационно-научными (создание специальных психологических центров и психологических научных изданий, формирование кадров ученых-психологов и т. д.) преобразованиями.

Огромное влияние на психологическую науку в России оказала мировая психология, проходившая тот же путь, но с некоторым опережением. Так, первая в Европе и в мире психологическая лаборатория была создана В.Вундтом в Германии в Лейпциге в 1879 г.

Отражением возрастающей роли психологии в обществе являлось обращение к психологическим вопросам специалистов-практиков: педагогов, работников различных промышленных сфер труда и военных областей.

Уровень интереса к психологии, признания ее научной и практической ценности отражался и во все более частом и настойчивом включении в рассмотрение психологических проблем представителей научного сообщества и художественной интеллигенции. Возрастал авторитет психологии. Она становилась предметом внимания специалистов смежных наук и практических сфер: врачей, педагогов, физиологов, этнографов, языковедов, юристов, биологов. Ученые разных профилей, литераторы, публицисты часто в популярной и, как правило, в дискуссионной форме, апеллируя к житейской практике, высказывали здесь свои мнения и суждения по широкому кругу насущных психологических вопросов, включая, таким образом, в их обсуждение широкую читательскую аудиторию. Ими рассматривались проблемы мотивов и поступков поведения человека; наследственности и психических состояний; развития психики ребенка, ее особенностей и связанные с этим вопрос гуманизации воспитания и обучения и т. д.

Междисциплинарные связи психологии с другими науками не ограничивались сферами "психология-философия", "психология-физиология", но включали широкий круг взаимодействующих с психологией научных дисциплин. Это существенно расширяло область психологических исследований, обусловливая возникновение новых проблем на стыке разных наук, открывая путь к более глубокому, многостороннему, комплексному рассмотрению исследуемых в психологии феноменов.

В этом отношении показательна деятельность Московского психологического общества, основанного в 1885 г. при Московском университете (до 1888 г. общество возглавлял М.М.Троицкий, затем его сменяли на этом поприще Н.Я.Грот и Л.М.Лопатин). Членами общества были ученые разных научных направлений и ориентации - выпускники и преподаватели историко-филологического и других факультетов Университета, представители естественнонаучных дисциплин, прежде всего врачи-психиатры. Наряду с учеными традиционного, философско-ориентированного подхода в психологии (Н.Я.Грот, Г.И.Челпанов, С.Трубецкой, М.Лопатин), в руководстве обществом были также сторонники естественнонаучного, экспериментального течения (С.С.Корсаков, А.А.Токарский). В числе почетных и действительных членов Московского психологического общества состояли лидеры нового естественнонаучного течения в психологии - И.М.Сеченов, В.М.Бехтерев и др.

Данное общество было тесно связано с зарубежными научными центрами и учеными. В состав его иностранных членов входили А.Бэн, Г.Спенсер (Англия), В.Вундт (Германия), У.Джемс (США), Т. Рибо и Ш. Рише (Франция) и др.

Наконец, факт признания психологии как самостоятельной науки и в научных, и в широких общественных кругах подтверждается успехами психологического образования, включающего 1) популяризацию психологических знаний в широких кругах общества, 2) преподавание психологии, 3) создание системы подготовки психологических кадров. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в России начала XX века психологическое образование сложилось в некую более или менее целостную систему, охватывающую все выше перечисленные ступени и уровни. В частности, преподавание психологии осуществлялось в учебных заведениях всех типов (будь то духовные семинарии, лицеи или кадетские корпуса) и охватывало разные ступени обучения (среднее образование и высшее).

Выделившаяся в самостоятельную науку в конце XIX начале XX вв., российская психология в идейном и содержательном планах не представляла собой монолитного, гомогенного образования, а включала ряд мощных течений и направлений.

Бурное развитие естествознания в России подготовило почву для возникновения альтернативного подхода, включающего сторонников экспериментального пути развития психологии и концентрирующегося вокруг сеченовской программы опытного и объективного изучения психики.

Экспериментальная психология

Мощное течение в психологической мысли России было представлено так называемой экспериментальной психологией. Становление направления, базирующегося на экспериментальном методе исследования психических явлений, осуществлялось под воздействием, как общих тенденций развития мировой психологической науки, так и специфических социокультурных предпосылок и условий развития отечественного психологического знания.

Следует отметить, что именно возникновение этого направления знаменовало принципиально новый этап в истории психологии в России - обретение ею статуса самостоятельной области научного знания. Главной объективной предпосылкой введения эксперимента в психологию являлась назревшая потребность в точных, экспериментально проверенных результатах психологических исследований человека. Особенно нуждались в них быстро развивающиеся в конце 19 века медицина и педагогика. Не случаен, поэтому тот факт, что первые экспериментальные психофизиологические лаборатории в России возникли именно в стенах практических организаций - учебных заведений и клиник; их создателями в преобладающем большинстве были практики - врачи-психиатры, физиологи, деятели просвещения и образования. Первые лаборатории были нацелены на решение практических задач - определение диагноза психического состояния человека, поиск конкретных форм воздействия на его психику и поведение и т. д.

Второй предпосылкой становления психологии как научной дисциплины выступало взаимодействие с науками, с которыми она была тесно связана и исторически, и логикой своего развития, прежде всего с дисциплинами естественно – научного цикла.

Наконец, развитие экспериментальных исследований в психологии определялось также логикой самого психологического знания, его внутренними потребностями, осознание которых приводит передовых ученых к выводу о недостаточности и ограниченности интроспекции как теории и метода научного познания психических явлений и необходимости новых объяснительных категорий и объективных методов исследования психической реальности.

Наряду с этими общими предпосылками, развитие научной психологии в России было обусловлено специфическими историческими обстоятельствами. К их числу следует отнести сложившиеся в отечественной науке материалистические тенденции, нашедшие яркое воплощение в русском философском материализме. В работах Сеченова содержится материалистическое объяснение природы психических явлений, раскрыта их отражательная и регулятивная роль в жизнедеятельности организма. Им была разработана также первая программа развития психологии как экспериментальной дисциплины, выдвинута и глубоко обоснована идея объективного изучения внутреннего мира человека.

Сеченов выдвинул идею детерминистического объяснения психических явлений, их объективного изучения.

История развития отечественной экспериментальной психологии свидетельствует, что именно на основе материалистического учения Сеченова, его рефлекторной теории психической деятельности осуществилось становление многих, получивших дальнейшее развитие в русской психологической мысли, научных подходов и идей.

Развитие советской психотехники

Одним из направлений прикладной психологии, переживавшим в 20-30-е годы в СССР бурное развитие, была психотехника. Авторитет и влияние ее в этот период были столь велики, что есть все основания определить ее не как обычную научно-прикладную дисциплину, но и как масштабное обще-ственное движение, перешагнувшее рамки собственной предметной области и включившее в себя наряду со специалистами-психологами как ученых других отраслей знания (физиологов, гигиенистов, управленцев, педагогов), так и практических работников.

Формирование и быстрое развитие психотехники, шедшее в ногу с охватившим в 20-е гг. страну движением за научную организацию труда, объяснялось не только насущной необходимостью решения задач повышения производительности труда, роста темпов производственного строительства, но имело и определенные социальные предпосылки. Очевидно, что государство диктатуры пролетариата, каким изначально являлась послереволюционная Россия, не могло не уделять серьезное внимание проблемам руководства, управления человеческими ресурсами, различным формам воздействия на человека, включая и психологическое воздействие.

С достижениями зарубежной психотехники знакомится И.Н.Шпильрейн в период своего обучения за рубежом (в Гейтельбергском и Лейпцигском университетах). Вернувшись в 20-е годы в Россию он начинает реализовывать здесь основные идеи психотехники. В частности, аппелируя к зарубежному опыту, где оправдало себя взаимодействие производственников, медиков и психологов в решении совместных задач развития производства, повышения качества труда и квалификации ра-ботников, Шпильрейн рассматривал прикладную психологию как составную часть научной организации труда.

В 1923 г. Шпильрейн организует психотехническую лабораторию при Народном комиссариате труда СССР, вошедшую в 1925 г. в состав Московского государственного института охраны труда. Одновременно он создает секцию психотехники в Институте психологии при 1-м МГУ, задачей которой являлось проведение экспериментальных и теоретических исследований по психотехнике. Двадцатые годы становятся временем активной психотехнической практики. Объектами ее выступают: про-изводство, транспорт, школа, биржа труда, воинские подразделения и т. д. Основные направления психотехнических разработок: изучение профессий; профподбор и профконсультация; рационализация подготовки к профессиональному труду и условий труда; психогигиенические и психотерапевтические воздействия; повышение эффективности пропагандистской работы и т. д.

Огромный размах психотехнического движения требовал, в свою очередь, создания единого координирующего органа, который и был организован в 1927 г. - Всероссийское (а позднее Всесоюзное) общество психотехники и прикладной психофизиологии (ВОПиПП). В 1934 г. оно насчитывало уже более 900 членов. Председателем его был избран И.Н.Шпильрейн. Он становится и главным редактором учрежденного Об-ществом журнала "Советская психотехника" (первоначальное название "Психофизиология труда и психотехника"), который выходил с 1928 по 1934 гг.

Таким образом, в результате развития психотехнического движения был накоплен разнообразный и богатый опыт взаимодействия психологии с практикой; как самостоятельная дисциплина оформляется прикладная психология, включающая ряд направлений исследования; осуществляется попытка осмысления и использования достижений, накопленных в зарубежной психотехнике, для решения практических задач хозяйственного строительства. Оценивая в целом вклад психотехники в становление советской психологии.

Развитие советской педологии

Другим важным научно-практическим направлением, существенно определявшим картину развития психологического знания в послереволюционный период, являлась педология. В России истоки педологического движения восходят к началу XX в. и представлены работами А.П.Нечаева, Г.И.Россолимо, А.Ф.Лазурского, Н.Е.Румянцева, И.А.Сикорского, К.И. Поварнина, В.П.Кащенко и др. В центре их внимания был ребенок в его индивидуальном своеобразии. Отсюда вытекало требование глубокого изучения ребенка, выявления его склонностей и интересов как отправных моментов развития, гуманистические принципы заботы о ребенке, индивидуального подхода к нему в выборе средств и методов воздействия. После Октябрьской революции педология получает благоприятную почву для развития: новое общество ставило задачу сформировать нового человека. Об этом неоднократно заявляли Л.Д. Троцкий, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский и другие идеологи государства.

Глубокое знание личности ребенка, законов ее развития и воспитания рассматривалось в качестве основания эффективного педагогического процесса, включающего не только познание ребенка, но и его целенаправленное изменение. Разрабатывались и использовались разнообразные приемы и средства исследования детей, их диагностики: опросники, интервью, тесты. Объектом изучения и воздействия выступали как трудные дети, так и одаренные, талантливые. Тем самым практически отрабатывался принцип индивидуального подхода к ребенку в процессе его обучения и воспитания.

37. Философская психология в России. (Н.А.Бердяев, Л.И.Шестов, Н.Лосский, С. Франк.)

Н.А.Бердяев - русский религиозный философ XX века. В 1922 году был выслан из Советской России, с 1925 года проживал во Франции. Во время ссылки за революционную деятельность Бердяев перешёл от марксизма («Маркса я считал гениальным человеком и считаю сейчас», — писал он позднее в «Самопознании») к философии личности и свободы в духе религиозного экзистенциализма и персонализма.

В своих работах Бердяев охватывает и сопоставляет мировые философские и религиозные учения и направления: греческую, буддийскую и индийскую философию, неоплатонизм, гностицизм, мистицизм, масонство, космизм, антропософию, теософию, Каббалу и др.

У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству («Философия свободы» и «Смысл творчества»): единственный механизм творчества — свобода. В дальнейшем Бердяев ввел и развил важные для него понятия:

царство духа,

царство природы,

объективация — невозможность преодолеть рабские оковы царства природы,

трансцендирование — творческий прорыв, преодоление рабских оков природно-исторического бытия.

Но в любом случае внутренней основой бердяевской философии являются свобода и творчество. Свобода определяет царство духа. Дуализм в его метафизике — это Бог и свобода. Свобода угодна Богу, но в то же время она — не от Бога. Существует «первичная», «несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая «божественную иерархию бытия», порождает зло. Тема свободы, по Бердяеву, важнейшая в христианстве — «религии свободы». Иррациональная, «темная» свобода преображается Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без насилия над ней», «не отвергая мира свободы». Богочеловеческие отношения неразрывно связаны с проблемой свободы: человеческая свобода имеет абсолютное значение, судьбы свободы в истории — это не только человеческая, но и божественная трагедия. Судьба «свободного человека» во времени и истории трагична.

Лев Исаа́кович Шесто́в — философ-экзистенциалист. Обучался в Московском университете сначала на физико-математическом, затем на юридическом факультете. Диссертация, посвящённая рабочему вопросу, была отвергнута цензурой.

Несколько лет Шестов жил в Киеве, где работал в деле отца, одновременно интенсивно занимаясь литературой и философией. Однако совмещать бизнес и философию оказалось нелегко. В 1895 г. Шестов тяжело заболел (нервное расстройство), а в следующем году уехал за границу для лечения. В дальнейшем коммерческое предприятие отца станет для мыслителя своего рода семейным проклятием: он неоднократно ещё будет вынужден отрываться от семьи, друзей, любимой работы и мчаться в Киев, чтобы навести порядок в делах фирмы, расшатанных стареющим отцом и безалаберными младшими братьями.

В Риме Шестов женился в 1896 г. на православной девушке Анне Елеазаровне Березовской. Поскольку отец Шестова был ортодоксальным иудеем, мыслитель был вынужден долгие годы хранить этот брак в тайне, большую часть времени проводя за границей. В 1898 г. в свет вышла первая книга Шестова «Шекспир и его критик Брандес», в которой уже были намечены проблемы, позже ставшие сквозными для творчества философа: ограниченность и недостаточность научного познания как средства «ориентировки» человека в мире; недоверие к общим идеям, системам, мировоззрениям, заслоняющим от наших глаз реальную действительность во всей её красоте и многообразии; выдвижение на первый план конкретной человеческой жизни с её трагизмом; неприятие «нормативной», формальной, принудительной морали, универсальных, «вечных» нравственных норм

Вслед за этой работой появилась серия книг и статей, посвященных анализу философского содержания творчества русских писателей — Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Д. С. Мережковского, Ф. Сологуба. Шестов развивал и углублял темы, намеченные в первом исследовании. В это же время Шестов познакомился с известным русским меценатом Дягилевым, сотрудничал с его журналом «Мир искусства».

В 1905 г. была опубликована работа, вызвавшая самые острые споры в интеллектуальных кругах Москвы и Петербурга, самые полярные оценки (от восторга до категорического неприятия), ставшая философским манифестом Шестова — «Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления)».

Февральская революция особенного восторга у Шестова не вызвала, хотя философ всегда был противником самодержавия. В 1920 г. Лев Шестов с семьёй покинул Россию и обосновался во Франции, где и жил до своей смерти.

Никола́й Ону́фриевич Ло́сский — выдающийся представитель русской религиозной философии, один из основателей направления интуитивизма в философии. Философия

Интуитивизм Лосского является теорией, разрабатывающей философские проблемы связанные с христианским истолкованием мира. Начиная с гносеологических аспектов, Лосский занимается и другими основными разделами философии.

Гносеология Лосского строится на основе положения о том, что познанный объект, даже являясь частью внешнего мира, включается сознанием познающего субъекта непосредственно в личность, и поэтому существование объекта не ставится в связь с актом познания. Такое учение получило в истории философии название интуитивизма. Лосский выделяет три вида интуиции — чувственную, интеллектуальную и мистическую. Чтобы объяснить возможность такого интуитивного познания Лосский рассматривает и разрабатывает многие положения онтологии.

Онтология В онтологии Лосского одним из главных является положение о том, что мир является неким органическим целым. Интуиция, как непосредственное созерцание других сущностей является в этом мире возможной, так как и человек есть сверхвременное и сверхпространственное бытие, тесно связанное с целым миром.

Аксиология

Этика

Эстетика

Тема реинкарнации. Н. О. Лосский придерживался теории перевоплощения души (реинкарнация).

Семен Людвигович Франк. Основной мотив его философии — стремление примирить рациональную мысль и религиозную веру, причем образцы такого синтеза он ищет как в западной философии, так и особенно в концепции всеединства В. Соловьева.

В подходе С. Франка к пониманию концепции всеединства проявляется интерес к двум ее аспектам: онтологическому, проблеме соотношения материального и идеального, и гносеологическому, проблеме соотношения постижимого и непостижимого.

Первую из указанных проблем он решает в духе последовательного пантеизма, путем обоснования идеи всеобщей одухотворенности мира, «всесущебожия». Весь мир, полагает он, есть инобытие Бога, его раскрытие, выражение.

При рассмотрении гносеологических аспектов всеединства мыслитель исходит из того, что познание осуществляется не столько рационально, сколько сверхрационально, интуитивно, и не столько через активность самого познающего субъекта, сколько через воздействие на этого субъекта некоего абсолюта, >всеединого, непостижимого. По мнению С. Франка, всякая вещь и всякое существо в мире есть нечто большее и иное, чем все, что мы когда-либо сможем о нем узнать. Поэтому только при соединении рационального и иррационального, интуитивного способов постижения может быть раскрыт сам предмет в его трансцедентальной реальности.

Философия всеединства внесла весомый вклад в развитие мировой философской мысли. Она способствовала преодолению односторонности, неполноты как материалистических, так и идеалистических систем классической философии, противопоставив им учение о целостности, органичности бытия, его несводимости к материальной или духовной основе.

38. Эмпирическая психология Г.И.Челпанова

Гео́ргий Ива́нович Челпа́нов— русский философ и психолог.

В 20-е гг XX века в ходе дискуссии о предмете социальной психологии предложил разделить психологическую науку на социальную психологию и собственно психологию.

Книга Челпанова «Мозг и душа» — ряд публичных лекций, прочитанных в Киеве в 1898-99 гг.; автор дает критику материализма и очерк некоторых современных учений о душе. Критическая часть работы выполнена обстоятельнее, чем положительная; критикуя учение о параллелизме и о психическом монизме, автор заканчивает свое исследование словами: «дуализм, признающий материальный и особенный духовный принцип, во всяком случае лучше объясняет явления, чем монизм».

В «Проблемах восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности» Челпанов в главнейших чертах защищает точку зрения, которую высказал Штумф в своей книге «Ursprung der Raumvorstellung». По существу это — теория нативизма, утверждающая, что пространство в психологическом отношении есть нечто непроизводное; представление о пространстве не может быть получено из того, что само по себе не обладает протяженностью, как это утверждают генетисты. Пространство есть такой же необходимый момент ощущений, как и интенсивность; интенсивность и протяженность составляют количественную сторону ощущения и одинаково неразрывно связаны с качественным содержанием ощущения, без которого они немыслимы. Отсюда следует, что все ощущения обладают протяженностью; но вопроса об отношении этих протяженностей ближайшим образом Челпанов не рассматривает. Не все содержание протяженности, как оно является в развитом сознании, Челпанов признает непроизводным, а лишь плоскостную протяженность; из неё путем психических процессов вырастают сложные формы восприятия пространства. Представление глубины есть продукт переработки опыта плоскостной протяженности. Сущность непроизводной протяженности Челпанов видит во внеположности, а глубина есть преобразование этой внеположности или плоскостной протяженности.

От Штумфа Челпанов отступает в том, что первый сближает качество ощущений с протяженностью, полагая, что различию мест в пространстве соответствует различие качеств; поэтому Штумф отрицает теорию Лотце о локальных знаках. Челпанов, наоборот, полагает, что теория локальных знаков может быть соединена с учением о непроизводности восприятия протяженности и что хотя локальные знаки и не являются необходимой составной частью первоначального представления о пространстве, но в расширении и развитии этого представления им принадлежит важная роль.

Первая половина работы Челпанова посвящена обстоятельному изложению теорий нативизма и генетизма, в лице главнейших представителей этих учений.

Философские свои воззрения Челпанов высказал в книге: «О современных философских направлениях» (Киев, 1902). Автор доказывает мысль, что ныне возможна только идеалистическая философия. Философия есть метафизика. Особого метода она не имеет. Предмет философии — «исследование природы вселенной»; философия есть система наук, но этого не следует понимать в духе позитивизма.

Главный недостаток позитивизма состоит в том, что у него нет теории познания; поэтому позитивизм должен был перейти в иную форму. Челпанов следит за различными формами философской мысли в XIX веке, а именно за агностицизмом, неокантианством, метафизикой, как она выразилась у Гартмана и у Вундта. «В настоящий момент всякого ищущего научно-философского мировоззрения может наиболее удовлетворить именно метафизика Вундта или вообще построение, совершающееся по этому методу. Мировоззрение может быть удовлетворительным, если оно идеалистическое. Если же оно вдобавок построено на реалистических началах, то это оказывается как раз в духе нашего времени» (стр. 107).

Таким образом, Челпанов объявляет себя последователем Вундта, и критика мировоззрения Вундта в то же время будет и критикой философии Челпанова.

Вторым направлением в психологии России начала XX века являлась «эмпирическая психология», представленная такими известными учеными, как М.И.Владиславлев, М.М.Троицкий, Н.Я.Грот, Г.И.Челпанов, А.П.Нечаев и др.

Общими характеристиками этого направления являлись: непоследовательность и противоречивость методологических позиций; ориентация в большей мере не на национальную тра¬дицию в области человекознания, а на современные ученым данного направления европейские концепции и методы иссле-

33

дования психического.

В методологическом плане наиболее важными идеями, раз¬виваемыми в рамках данного течения психологической мыс¬ли, являлись: утверждение специфичности психических явле¬ний в силу их независимости от явлений физиологического и физического ряда, приверженность идеям эмпиризма, призна¬ние необходимости опытного пути развития психологии и ис¬пользования эксперимента при сохранении в качестве главного метода исследования психики интроспекции. Иначе говоря, в качестве концептуальной основы понимания природы психи¬ческого ими использовались учения В.Вундта, Дж.Локка и других основоположников эмпиризма в мировой психологичес¬кой науке. Например, «метафизический идеализм» Вундта оце¬нивался Челпановым как вершина современной ему философии.

Критикуя материализм, который по их мнению, растворяет психическое в физиологическом, ученые данного направления обосновывали идеи о реальности, автономности и специфично¬сти внутреннего психического мира человека, его несводимо¬сти ни к каким другим явлениям, о бесплодности физиологи¬ческих методов для его изучения. Это определяется, например, согласно взглядам Челпанова, природой самого психического не обладающего протяженностью. А так как протяженные (ма-териальные) процессы не могут выступать в качестве детерми¬нирующих воздействий на непротяженные (психические), то от¬сюда вытекает утверждение о параллелизме («эмпирическом па¬раллелизме», по терминологии Челпанова) психического и материального, о наличии собственной психической детерминации: «психическое объясняется только из психического» [48, с. 279].

В соответствии с идеями Вундта, Челпанов считал предме¬том психологии субъективные состояния сознания человека, что качественно отличает ее от физиологии головного мозга. При¬знание этого исходного, базисного положения оценивалось как важнейшая предпосылка создания психологии как самостоя¬тельной науки: «Разве если кто-нибудь говорит, что психоло¬гии как особой науки нет и что она собственно всецело исчер-пывается физиологией мозга, то это не значит понимать пси¬хические явления материально ?» [там же, с. 7]. Материалистические тенденции в понимании психического рассматривались лишь в их вульгарно-материалистической форме, отсюда острота утверждений о противоположности, принципиальном различии «мира психического» и «мира

34

физического».

Соответственно, главным методом исследования психических явлений, как имманентного внутреннего мира («внутреннего опыта») субъекта, может быть только интроспекция. Более того, она является и условием психологического познания других людей. Как утверждал Челпанов, только сам человек, непосред¬ственно пережив те или иные психические явления, может по¬средством апелляции к своим состояниям и испытанным ра¬нее чувствам воспринять аналогичные переживания у друго¬го человека, адекватно интерпретировать их и понять. Этот процесс опосредованного восприятия внешних для человека событий через призму его собственного внутреннего опыта ха-рактеризуется как процесс умозаключения, а не непосред¬ственного наблюдения: «следовательно, необходимо мне само¬му пережить хоть раз то, что переживает другой человек, для того, чтобы судить о его душевном состоянии» [там же, с. 97]. Отсюда делается вывод, что «психология не была бы возмож¬на, если бы не было самонаблюдения» [там же].

Противоречивость эмпирической психологии особенно ярко проявляется в отношении к эксперименту и оценке его мес¬та в психологии. С одной стороны, Челпанов как основатель психологического института в Москве (1912), ставшего одним из центров экспериментальных исследований в нашей стра¬не в тот период времени, автор ряда статей по вопросам пси¬хологического эксперимента и книги «Введение в экспери-ментальную психологию» (1915), объективно способствовал распространению экспериментального метода. С другой сто¬роны, в оценке его как метода исследования психических явлений, Челпанов являлся последовательным сторонником Вундта и поэтому рассматривал эксперимент лишь как усло¬вие улучшения интроспекции, доказывал, что значение экс¬периментального метода в психологии незначительно и не с ним связано ее дальнейшее развитие.

39. Развитие естественнонаучной психологии в работах И.П.Павлова, В.М.Бехтерева, Н.Н.Ланге

Н.Н.Ланге: естественнонаучная ориентация психологии. Совсем другую позицию занял профессор Новороссийского университета (Одесса) Н.Н.Ланге (1858-1921). Именно он в те годы выступал как главный оппонент Челпанова.

Николай Николаевич Ланге окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, где обучался у Владиславлева. После стажировки во Франции и Германии (в Лейпцигском психологическом институте Вундта) он стал профессором Новороссийского университета, где проработал до конца дней. Первая крупная психологическая работа Ланге – "Элементы воли" (опубликована в 1890 году в журнале "Вопросы философии и психологии"). Как уже было сказано, он создал в университете при кафедре философии кабинет экспериментальной психологии с целью развития психологии как объективной науки и преподавания ее как учебной дисциплины. Это была первая университетская лаборатория экспериментальной психологии в России. Последний обобщающий труд Ланге – книга "Психология" (1914). Наряду с научной он активно занимался и общественной деятельностью, защищая принципы общедоступности образования, организовывал деятельность школ, пытался реализовать там принципы трудового обучения и методы пробуждения у детей научных интересов и умения самостоятельно мыслить.

Разрабатывая объективные методы исследования сознания, Ланге изучает акт внимания и становится автором моторной теории внимания. В соответствии с этой теорией колебания внимания при так называемых двойственных изображениях (когда, например, рисунок воспринимается то как лестница, то как нависшая стена) определяются движениями глаз, оббегающих изображенный контур. Моторная теория внимания Ланге принесла ему широкую известность, в том числе на Западе.

Работы Лаете ознаменовали начало открытой борьбы за утверждение экспериментального метода в отечественной психологии, которая в то время определялась главным образом как наука о сознании, открываемом субъекту его самонаблюдением. Этому воззрению, сопряженному с субъективным методом, Ланге противопоставил понятие о психическом мире – огромном целом, простирающемся по планете, – "от едва брезжущей зари сознания у низших животных и до высокого его развития у исторического и социального человека". Следуя генетическому стилю мышления, Ланге представил систему движений, совершаемых организмом, в образе ступеней, "лестницы форм". Тем самым он предвосхитил идею различных уровней построения движений. Он также пересмотрел (вслед за Сеченовым) исходное понятие о рефлексе как своего рода "дуге", которое он заменил схемой "кольца".

Ланге выделил ряд стадий в психической эволюции, соотнося их с изменениями, претерпеваемыми нервной системой. К ним он относил: стадию недифференцированной психики, недифференцированных ощущений и движений инстинктивного типа, стадию индивидуально-приобретенного опыта и, наконец, как качественно новую ступень – развитие психики у человека как социокультурного существа. С переходом к человеку психическая регуляция поведения меняется. Если у животных действует биологическая наследственность, то у людей передача от одного поколения к другому всей совокупности достигнутой культуры осуществляется через подражание и обучение, т.е. путем социальной преемственности. Ланге писал, что "душа человеческой личности в 99% случаев есть продукт истории и общественности". В связи с этим решающая роль отводится языку: "Язык с его словарем и грамматикой формирует всю умственную жизнь человека, вводя в его сознание все те формы и категории, которые исторически развивались в предыдущих поколениях". В значении любого слова, писал Ланге, можно найти множество "полей сознания", уходящих все глубже в неопределенную темную даль. Говоря его словами, океан истории мысли плещется за каждым словом.

Таким образом, в конце концов Ланге переходил от дарвинизма к истинному историзму. В этих его суждениях отразилась одна из общих тенденций развития мировой психологической мысли. Работы Ланге явились самым крупным достижением русской экспериментальной психологии в дооктябрьский период.

И.П.Павлов – создатель учения об условно-рефлекторнай деятельности. Если Сеченов разрабатывал свое учение в одиночку, то Иван Петрович Павлов (1849-1936) создал огромный коллектив, к которому примыкали ученые из многих стран. По существу им была создана интернациональная, международная школа, равной которой мировая наука не знает. Он был великим командармом армии исследователей, энергией которой учение о поведении составило мощный раздел современного научного знания.

С именем Павлова ассоциируется, прежде всего, понятие об условном рефлексе. Термин "рефлекс" был паролем научного объяснения поведения у Сеченова. И мы видели, каким помолодевшим вышло это древнее понятие из сеченовских рук. Павлов пошел вперед. Впитав сеченовскую идею нераздельности организма и среды и сигнальной регуляции отношений между ними, Павлов изобрел множество экспериментальных моделей, на которых изучалось, каким образом организм приобретает новые формы поведения, перестраивает сложившиеся.

Живое существо действует в неразлучной с ним среде, представляющей огромное количество раздражителей, на которые оно ориентируется и с которыми должно совладать.

Не все раздражители из этого потока становятся для организма сигналами. Есть раздражители, которые безусловно вызывают ответную реакцию (типа реакции зрачка на свет, отдергивания руки от горячего предмета и т.п.). Раздражители этих рефлексов принято называть безусловными. Но имеется и другая категория раздражителей. Организм не остается безразличным к ним только в том случае, если их действие становится биологически значимым, т.е. способным принести ему пользу или вред – не своим воздействием на живое тело, а сигнальной функцией. Эти раздражители указывают на условия, которых следует избегать или к которым нужно стремиться путем соответствующих действий (рефлексов). Эти рефлексы получили название условных.

Для порождения условного рефлекса нужен не только раздражитель, воспринимаемый органами чувств (в виде звука, запаха и т. д.), но и подкрепление правильности реакции на него. Именно тогда раздражитель трансформируется в сигнал. Сигнал и подкрепление, достигаемое действием организма, образуют основу поведения. Сигнал указывает на "картину среды", в которой оказался организм. Подкрепление позволяет организму выжить в этой среде (спастись от опасности или добыть нужную пищу).

Сочетание сигнала с подкреплением позволяет организму набираться опыта. Выработка условных рефлексов – основа обучения, приобретения опыта. Зная набор условий, от которых зависит создание условного рефлекса, можно предписать программу поведения. Павлов доказал это на множестве экспериментов.

Из этого вовсе не следовало, что Павлов, подобно американским бихевиористам, считал, что нужно вообще разделаться с сознанием и изгнать его, как фикцию, из науки. В этом случае он оказался бы на позициях примитивного дуализма и редукционизма (в чем, кстати, его не раз обвиняли). Это не соответствовало ни его исходному замыслу, ни его поискам путей сближения с психологией. Это видно, в частности, если обратиться к представлению Павлова о сигнальных системах как регуляторах поведения.

Воспринимаемые органами чувств сигналы вызывают в организме не только нервные, физиологические процессы. Полезное и вредное выступает в виде психических образов (первым сигналам, согласно Павлову, соответствуют ощущения и восприятия). Поэтому сигнальная функция придает рефлексу двойственный характер. Он, подчеркивал Павлов, является столько же физиологическим, сколь и психическим явлением.

Павлов ставил свои эксперименты над животными, сначала собаками, затем – обезьянами. Главная же его надежда, как заявил ученый в первом же своем сообщении об условных рефлексах, заключалась в том, чтобы наука пролила свет на "муки сознания". Это заставило Павлова заняться нервно-психическими больными. Переход от изучения животных к исследованию организма человека привел его к выводу, что следует разграничивать два разряда сигналов, управляющих поведением. Если поведение животных регулируется первой сигнальной системой (эквивалентами которой являются чувственные образы), то у людей в процессе общения формируется вторая сигнальная система, в которой в качестве сигналов выступают элементы речевой деятельности (слова, из которых она строится). Именно благодаря им в результате анализа и синтеза чувственных образов возникают обобщенные умственные образы (понятия).

Если сигнал ведет к успеху (или, говоря языком Павлова, подкрепляется, то есть удовлетворяет потребность организма), то между ним и реакцией на него организма устанавливается связь. Она прокладывается в том главном центре, который соединяет воспринимающие органы (рецепторы) с исполнительными (эффекторными) органами – мышцами, железами. Этот центр – кора больших полушарий головного мозга. Связи при повторении становятся все более прочными, хотя и остаются временными. Если в дальнейшем они не подтверждаются полезным для организма результатом (не подкрепляются), то прежние условные рефлексы задерживаются, тормозятся. Организм постоянно учится различать сигналы, отграничивать полезные и вредные от бесполезных. Этот процесс называется дифференцировкой.

Варьируя бессчетное число раз вместе с много численными учениками условия образования, преобразования, сочетания рефлексов, Павлов открыл законы высшей нервной деятельности. За каждым, на первый взгляд, несложным опытом стояла целая система разработанных павловской школой понятий (о сигнале, временной связи, подкреплении, торможении, дифференцировке, управлении и др.), позволяющая причинно объяснять, предсказывать и модифицировать поведение.

Незыблемым постулатом павловской концепции являлось положение о том, что условный рефлекс возникает на основе безусловного. Теоретические контуры этой картины со множеством экспериментальных вариантов придавали ей репутацию классической. "Но будущее научного исследования, – любил говорить Павлов, – темно и чревато неожиданностями".

В то же время на динамике этого познания сказывались процессы в социокультурном мире, где наступала эпоха потрясений и стрессов, конфликтов и переворотов. Впереди была первая мировая война. Полная тревог и надежд в своей жажде перемен, Россия шла к революции. И вряд ли случайно, что перед самой мировой войной в Павловской лаборатории началось изучение проблем, которые в дальнейшем стали относить к категории эмоциональных стрессов.

Первая из таких проблем касалась соотношения условных рефлексов, имеющих "полярное" подкрепление, которое в одном случае удовлетворяло потребность организма в пище, в другом – угрожало его существованию. Раздражая сильным электрическим током кожу собаки (вызывая болевое ощущение), его превращали (путем подкрепления) в условный сигнал пищевой реакции. Усиление тока (требующее оборонительной двигательной реакции) вызывало позитивную секреторную реакцию.

С этого момента ведет свое начало развитие учения Павлова об "экспериментальных неврозах". Не возможно было объяснить в терминах нейродинамики, почему неожиданно для экспериментатора возникало состояние срыва рефлексов, когда поведение приобретало характер, который впоследствии стали называть невротическим. Силы, которые вступали в действие, следовало искать не в корковой нейродинамике, а за ее пределами, а именно – в поле поведения. Именно в нем вспыхивают конфликты, пламя которых "взрывает" нейромеханизмы и придает реакциям патологический характер. Нам неизвестно, когда Павлов познакомился с теорией Фрейда. Но русская литература к тому времени уже была наводнена психоаналитическими сочинениями. О том, что на новый план экспериментов его навело чтение Фрейда, Павлов упомянул не в публикациях (где ссылок на венского психолога вообще нет), а на одной из "павловских сред". Сшибка двух противоположных нервных процессов (раздражительного и тормозного) таков, по Павлову, механизм неврозов.

Невролог Р.Джерард вспоминал, как, посетив в начале 30-х годов Павлова в Ленинграде, он узнал от него, что стимулом к опытам по экспериментальным неврозам послужило знакомство с работой Фрейда. Через неделю Джерард приехал в Вену и рассказал о своей беседе с Павловым Фрейду, который воскликнул: "Это бы мне страшно помогло, если бы он рассказал об этом несколько десятилетий раньше!"

В период, непосредственно предшествовавший революции в России, интересы Павлова устремляются к анализу движущих сил поведения, его мотивов. Он выступает с докладом о "рефлексе цели", "рефлексе свободы", говорит о "рефлексе рабства". Здесь явно сказалась роль социальной перцепции, изменившей в новой, смутной общественной атмосфере направленность его научной мысли.

Биологическое понятие о рефлексе (за которым стоял прочно испытанный в эксперименте физиологический механизм, детерминистски объяснивший взаимодействие организма со средой – поведение) Павлов "примерял" к социальным явлениям.

"Рефлекс цели, – подчеркивал Павлов, – имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас". Рефлекторная концепция ставит деятельность организма в зависимость от внешних влияний. В то же время, вводя понятие о рефлексе цели, Павлов указывал на важность энергетического потенциала живой системы.

В научном плане выделение Павловым рефлекса цели означало включение принципа мотивационной активности в детерминистскую схему анализа поведения. Вместе с тем обращение к одному лишь научному плану недостаточно, чтобы объяснить зарождение у Павлова нового понятия. В данном случае категориальный сдвиг был обусловлен воздействием той напряженной социальной атмосферы, в которой работал ученый. Ею овеян весь павловский текст. Павлов впервые заговорил о рефлексах применительно к людям, имея, однако, в виду не объяснение их действий работой механизма, изученного на собаках, а энергию мотива. Ее нарастание у каждого русского человека представлялось ему фактором, который позволит покончить с дрянными историческими наносами. Обратим внимание на дату доклада и аудиторию, в которой он был прочитан. Это было в 1916 году. Аудиторией же являлся съезд по экспериментальной педагогике. К русскому учительству обращался великий физиолог, призывая его воздействовать на "опекаемую массу" во имя возрождения творческой силы народа.

39 + 40. Вклад В.М. Бехтерева в становление и развитие отечественной психологии

Объективная психология В.М.Бехтерева. Идеи, сходные с павловскими, развивал в книге "Объективная психология" (1907) Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927). Между воззрениями этих двух ученых имелись различия, но оба стимулировали психологов на коренную перестройку представлений о предмете психологии.

Разрабатывая свою объективную психологию как психологию поведения, основанную на экспериментальном исследовании рефлекторной природы человеческой психики, Бехтерев тем не менее не отвергал сознание, включая, в отличие от бихевиоризма, и его в предмет психологии. Признавал он и субъективные методы исследования психики, в том числе и самонаблюдение. Он исходил из того, что рефлексологические исследования, в том числе рефлексологический эксперимент, не заменяют, но дополняют данные, получаемые при психологических исследованиях, при анкетировании и самонаблюдении. В принципе, говоря о связи между рефлексологией и психологией, можно провести аналогию о соотношении между механикой и физикой, так как известно, что все многообразные физические процессы можно в принципе свести к явлениям механического движения частиц. Аналогичным образом можно допустить, что все психологические процессы сводятся в конечном счете к различным типам рефлексов. Но если из общих понятий о материальной точке нельзя извлечь свойства реальной материи, то невозможно и вычислить логически конкретное многообразие изучаемых психологией фактов только из формул и законов теории рефлексов. В дальнейшем Бехтерев исходил из того, что рефлексология в принципе не может заменить психологию, и последние работы его Психоневрологического института, в частности исследования В.Н.Осиновой, Н.М.Щелованова, В.Н.Мясищева, постепенно выходят за рамки рефлексологического подхода.

Говоря о значении рефлексологии, Бехтерев подчеркивал, что научнообъясняющая функция, содержащаяся в понятии рефлекса, основана на предпосылках механической и биологической причинности. Принцип механической причинности, с его точки зрения, опирается на закон сохранения энергии. Согласно этой мысли все, в том числе и самые сложные и тонкие формы поведения, можно рассмотреть как частные случаи действия общего закона механической причинности, так как все они не что иное, как качественные трансформации единой материальной энергии. В таком стремлении связать психическую деятельность с энергетическими законами, в частности с законом сохранения энергии, Бехтерев не был одинок. Такие попытки были достаточно популярны в начале века не только в отечественной, но и в мировой психологии и были связаны с переложением теории энергетизма Маха в теории психологизма, предпринимаемым Вундтом, Овсянико-Куликовским и другими психологами.

Однако Бехтерев не ограничивался теорией энергетизма, связывая рефлекс и с биологией, с точки зрения которой жизнь есть сумма сложных физиологических процессов, обусловленных взаимодействием организма со средой и приспособлением к среде. С этой точки зрения, рефлекс есть способ установления некоторого относительно устойчивого равновесия между организмом и комплексом условий, действующих на него. Таким образом появляется одно из основных положений Бехтерева о том, что отдельные жизненные проявления организма приобретают черты механической причинности и биологической направленности и имеют характер целостной реакции организма, стремящегося отстоять и утвердить свое бытие в борьбе с меняющимися условиями среды.

Исследуя биологические механизмы рефлекторной деятельности, Бехтерев отстаивал мысль о воспитуемости, а не наследуемом характере рефлексов. В своей книге "Основы общей рефлексологии" (1923) он доказывал, что не существует врожденного рефлекса рабства или свободы, и утверждал, что общество как бы осуществляет социальный отбор, создавая нравственную личность, и, таким образом, именно социальная среда является источником развития человека. Наследственность же задает лишь тип реакции, но сами реакции воспитываются обществом. Доказательством такой пластичности, гибкости нервной системы, ее зависимости от окружающей среды являлись, по мнению Бехтерева, исследования генетической рефлексологии, доказавшие приоритетность среды в развитии рефлексов младенцев и детей раннего возраста.

В Психоневрологическом институте Бехтерева был заложен опыт строго объективного исследования ребенка – его поведения, мимики, речи. Исследовались и соответствие психических процессов внешним раздражителям, настоящим и прошлым, а также наследственные особенности детей. Важная для Бехтерева мысль о необходимости изучения целостной реакции организма совпадала с требованиями детской психологии. Рефлексологический подход к детскому развитию и рефлексологические методы исследования были чрезвычайно распространены в 10-20-е годы XX столетия, заменяя подчас собственно психологические методы исследования душевной жизни детей.

Наибольшее значение имели разработанные Бехтеревым рефлексологические методы изучения младенцев. Первая попытка такого исследования была осуществлена им в 1908 году, им же был разработан и обоснован метод генетического рефлексологического исследования, который он считал одним из важнейших достижений своей школы.

Изучая психику младенцев, Н.М.Щелованов и его сотрудники получили важнейшие факты, которые дали возможность установить этапы развития детей младенческого возраста и разработать методы диагностики этого развития. Полученные лабораторией генетической рефлексологии материалы позволили установить основные закономерности психического развития детей раннего возраста: слуховое и зрительное сосредоточение, комплекс оживления, кризис одного года, – без знания которых невозможно представить современную детскую психологию.

Бехтерев считал проблему личности одной из важнейших в психологии и был одним из немногих психологов начала XX века, которые трактовали в тот период личность как интегративное целое. Созданный им Педологический институт Бехтерев рассматривал как центр по изучению личности, которая является основой воспитания. Как ни были разносторонни интересы Бехтерева, он всегда подчеркивал, что все они концентрировались вокруг одной цели – изучить человека и суметь его воспитать. Бехтерев фактически ввел в психологию понятия индивида, индивидуальности и личности, считая, что индивид- это биологическая основа, над которой надстраивается социальная сфера личности. Большое значение имели и исследования структуры личности, в которой Бехтерев выделял пассивную и активную, сознательную и бессознательную части. Интересно, что, как и Фрейд, он отмечал доминирующую роль бессознательных мотивов во сне или при гипнозе и считал необходимым исследовать влияние опыта, приобретенного в это время, на сознательное поведение. Исследуя отклоняющееся поведение, он исходил из ограниченности тех способов коррекции, которые во главу угла ставили положительное подкрепление желательного поведения и отрицательное – нежелательного. Он полагал, что любое подкрепление может зафиксировать реакцию. Избавиться от нежелательного поведения можно, создав более сильный мотив, который вберет в себя всю энергию, затрачиваемую на нежелательное поведение. Таким образом, Бехтерев во многом предвосхитил идеи о роли сублимации и канализации энергии в социально приемлемом русле, разрабатываемые психоанализом.

Бехтерев отстаивал очень важную мысль о том, что во взаимоотношениях коллектива и личности приоритетной является именно личность, а не коллектив. Из этой позиции он исходил, исследуя коллективную соотносительную деятельность, объединяющую людей в группы. Он выделил людей, склонных к коллективной или индивидуальной соотносительной деятельности, изучая, что происходит с личностью, когда она становится участником коллектива, и чем вообще реакция коллективной личности отличается от реакции отдельно взятой личности. В своих экспериментах, посвященных влиянию внушения на деятельность человека, Бехтерев обнаружил такие явления, как конформизм, групповое давление, которые только через несколько лет стали изучаться в западной психологии.

41.Развитие психологии в России в 20-е гг. XX в. (Г.Челпанов, К.Корнилов, П.Блонский).

Челпанов в вопросе 38.

Корнилов, Константин Николаевич (1879-1957) - советский психолог, академик АПН РСФСР (1943), значительное внимание уделявший также взаимоотношению психологии и философии. В 1898—1905 был народным учителем в Сибири. По его словам, с 1905 состоял в социал-демократической партии, а с 1917 — в партии социал-демократов — интернационалистов (Голос работника просвещения. 1922. № 6). В 1910 окончил Московский университет. На I и II Всероссийских съездах по психоневрологии (1923 и 1924) обосновывал необходимость связи психологии с диалектикой. В 1926 вышло 1-е издание его «Учебника психологии». Был одним из организаторов педагогического факультета Московского университета, превращенного затем в педагогический институт, был его деканом. С 1928 по 1931 — редактор журнала «Психология». Разрабатывал концепцию реактологии, которую в качестве марксистской психологии пытался противопоставить как рефлексологии, так и идеалистической эмпирической психологии. После «реактологической дискуссии» 1931 отказался от этих взглядов на реактологию. В 1923—1930 и 1938—1941 — директор Института психологии С 1943 — действительный член и вице-президент (до 1953) Академии педагогических наук РСФСР.

[править]

Сочинения

Учение о реакциях человека с психологической точки зрения («реактология»). М., 1921 (3-е изд. М.—Л., 1927)

Современная психология и марксизм // ПЗМ. 1923. № 1, 4—5;

Диалектический метод в психологии // ПЗМ. № 1

Современная психология и марксизм. Л., 1924 (2-е изд. — Л., 1925)

Психология и марксизм // Психология и марксизм. Сборник статей. Л., 1925

Современное состояние психологии в СССР // ПЗМ. 1927. № 10—11

Учебник психологии, изложенной с точки зрения диалектического материализма.

Как можно оценить вклад Корнилова в отечественную психологию? По–видимому, самым существенным надо признать то, что ему удалось преодолеть традицию — существовавшую не только в Московском университете, — в соответствии с которой экспериментальная психология ставилась в рамки решения чисто схоластических вопросов (о душевной субстанции, психической причинности и т.д.), мало связанных и с методологией естественнонаучных исследований, и с практикой воспитания. Хотя важность диалектики и материализма для психологии Корнилов скорее только декларировал, все же именно его статьи и выступления заставили психологов осознать важность вопросов, действительно ключевых для психологии, — о формировании психического и о воздействии на психику социального окружения, об активности и пр. Вопросы, принятые для решения уже его учениками, как непосредственными, так и перенявшими от него лишь общий энтузиазм в отношении перспектив построения марксистской психологии.

Па́вел Петро́вич Бло́нский— философ, педагог и психолог. Родился в Киеве. В 1902 поступил на историко-филологический факультет Киевского университета, который окончил в 1907 г., получив золотую медаль за работу «Проблема реальности у Беркли». Интересовался античной философией, опубликовал ряд работ по гносеологии и этике. С 1913 — приват-доцент. Примкнул к партии эсеров, неоднократно подвергался аресту, однако в 1917 порвал с ними, сблизился с большевиками. После революции испытывал нужду, занялся преподавательской деятельностью. Познакомился с Г. И. Челпановым, при содействии которого окончательно переехал из Киева в Москву и занялся психологическими исследованиями, став аспирантом Челпанова.

Блонский был не столько материалистом, сколько противником интроспекционизма, который к тому времени уже давно утратил позиции на Западе под натиском бихевиоризма, однако сохранял позиции в России, где у него были такие известные сторонники, как Г. И. Челпанов, Н. О. Лосский, С. Л. Франк и др. Противопоставляет интроспекционизму естественнонаучный подход. Рассматривая психологию как науку о поведении, повторяет постулаты бихевиоризма.

В 1920-е гг. исключительно плодотворен, выпустил ряд учебников, в том числе школьных, статьи его публикуются за рубежом. По рекомендации Н. К. Крупской становится членом научно-педагогической секции Государственного ученого совета[3], участвует в разработке учебных программ и в школьной реформе, пользуется поддержкой А. В. Луначарского.

В 1924—1928 заинтересовался педологией, позднее разочаровался в ней. Тем не менее, спорил со сторонниками «социогенетизма», то есть формирования характера средой: считал, что заложенные природой стадии развития человека (которые он понимал сугубо материально) нельзя ускорить. Позднее в книге «Очерки детской сексуальности» (1928) выступает с критикой психоанализа.

Круг исследуемых им проблем был чрезвычайно широк. В частности, разрабатывал проблемы, смежные для психологии и педагогики. Сформулировал генетическую (стадиальную) теорию памяти, согласно которой различные виды памяти — моторная, аффективная, образная и вербальная — описываются как этапы развития человека, его речи и мышления, изменения им окружающей действительности.

В конце жизни работал в Институте психологии в Москве, болел туберкулёзом. После выхода постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях…» (1936) подвергся травле, были арестованы два его сына.

Современная философия, т. 1-2 (1918—1922)

Трудовая школа (1919)

Реформа науки (1920)

Очерк научной психологии (1921)

Психологические очерки (1927)

Очерки детской сексуальности (1928)

Педология (1934)

Память и мышление (1935, переиздана в 2001)

К проблеме воспоминания. М., Директмедиа Паблишинг, 2008.

Развитие мышления школьника (1935)

Избранные педагогические произведения, — М., 1961;

Избранные психологические произведения. — М., 1964;

Избранные педагогические и психологические сочинения. Т. 1-2. — М., 1979.

Психологический анализ припоминания

42. Вклад в развитие психологической науки Басова М.Я.

В 1923 году появилась в печати книга М.Я. Басова "Воля как предмет функциональной психологии". Для педагогической психологии важнейшее значение имел развиваемый в ней тезис о регулирующей функции воли как особой форме организации психической деятельности. В своем понимании психики Басов боролся "на два фронта" - против субъективизма и против механического материализма. В поведении личности, Басов изучает не только внешний состав отдельных реакций, но и внутренние силы, толкающие ее на то или другое поведение, не только то, что личность делает, но и то, к чему она стремится и чего она желает.

Центральное место в системе взглядов Басова занимает представление о человеке как "активном деятеле в среде". Сущность этого положения, заключается в действенном проникновении в среду и в овладении ею посредством действенного познания ее. Это положение, Басов конкретизирует в нескольких направлениях, расковывая, прежде всего действенный характер познания, который заключается в том, что человек использует в жизненной практике познанные свойства вещей. Говоря о человеке как деятеле в среде, Басов обращается также к профессиональной трудовой деятельности людей.

Басов и его сотрудники подвергли детальному анализу игру как один из видов деятельности. Этот анализ содержал моменты принципиального характера. Среди них следует, прежде всего, отметить стимуляцию игры как данную извне ("внешнюю"), так и внутреннюю. Значение данного вида деятельности в жизни ребенка связывается с этапом его развития, с характером активности его личности. При этом Басов, говоря о роли активности ребенка, отмечает, что она не исключает возможности организации и руководства ее выявлением.

Положение, согласно которому активность личности предполагает вместе с тем детерминированность ее деятельности внешними воздействиями, проходит красной нитью через все произведения Басова. Рассматривая игровую деятельность, можно сказать о значении как неорганизованных, так и организованных ее форм. Большинство последних, опирается на качество личности, выявляющее степень ее организованности. Именно эти качества и стимулируются играми данного вида.

Проблемы учения, Басов специально не разрабатывал, но в его высказываниях, имеющих общее принципиальное значение, мы находим очень ценные мысли, которые непосредственно относятся к процессу учения. Анализируя понятие стимула поведения, порождаемого окружающей средой, Басов говорит о задаче как стимуле, безразлично какова эта задача будет по содержанию, будет ли она математической задачей, или это будет задача в форме какого-нибудь физического или химического опыта, или, наконец, это будет задача практически жизненного значения, какие встречаются в повседневном обиходе ребенка, - во всех этих случаях важным является общий момент задачи как таковой. Этот общий момент связан с необходимостью для человека открыть то, чего он не знает и что нельзя просто увидеть в предмете, для чего требуется определенное действие с этим предметом.

Решение задачи как умственный (психический) процесс выступает в качестве действия, деятельности. Таким образом, мы встречаемся в произведениях Басова с употреблением термина "деятельность" в двух значениях. Одно значение используется тогда, когда речь идет об осуществлении психических процессов в деятельности (игровой, трудовой) и учебной деятельности. Другое значение имеется в виду, когда сам психический процесс трактуется как деятельность.

Фактически М.Я. Басов предвосхитил важнейшие идеи, развиваемые в советской психологии. У него со всей отчетливостью выражен тот "деятельный" подход, который характерен для современного этапа развития психологической науки в СССР. Согласно этим взглядам, психика, личность человека проявляются и формируются в "деятельности", сказал С.Л. Рубинштейн. В то же время к таким понятиям, как "учение", "решение задач" и др., можно с полным правом применить термин "психическая деятельность". Эти понятия очень важны, они должны войти в число основных понятий, в категориальный аппарат педагогической психологии.

Басову не была чужда постановка острых вопросов, актуальных для практики школы, - вопросов, которые в настоящее время не утратили свою актуальность. В его работах неоднократно ставится вопрос о том, какой путь решения задач является более целесообразным: когда ребенку указывается готовый путь выполнения определенных действий или когда ребенку предоставляется возможность для самостоятельных усилий мысли, допуская даже, что какие-то его действия окажутся неадекватными логике задач? Басов считает, что, указывая ребенку готовый путь, можно скорее и экономичнее научить его некоторым определенным приемам действия, но развить его творческие потенции, пробудить активность его мышления и содействовать ее росту этим способом невозможно. Последнее достигается только истинным трудовым путем, которым шло в своем развитии все человечество, т.е. путем самостоятельных, полноценно действенных усилий, опирающихся на весь запас опыта, но в то же время преодолевающих новые трудности и разрешающих новые проблемы. 1

В труде М.Я. Басова (глава "Мышление") заслуживает специального внимания использованное им понятие: "приемы действия". Оно неоднократно фигурирует на страницах его работ, так как неразрывно связано с анализом деятельности. Однако в это понятие Басов вкладывает более узкое значение (по сравнению с тем, как это принято в современной психологии обучения). Он имеет в виду только те действия, которые протекают как простой рефлекторно-ассоциативный процесс. Характеризуя этот процесс, автор использует термин "схема" (предметов и действий).

Такими определенными "схемами" снабжает ребенка окружающая среда, давая ему "множество готовых форм и различных сложных структур, относящихся как к статическим объектам, так и к разнообразным динамическим явлениям". Затем эти "схемы" ребенок отображает в своей деятельности. "Каждая такая "схема", ложась в основу деятельности, направляет его по определенному пути и обусловливает планомерность его развития". 1

Басовым понятия приема связана с тем, что он приурочивает его только к готовым формам, считая, что в его основе лежит простой рефлекторно-ассоциативный процесс. Басов исходит из положения относительно взаимоисключающей противоположности "схем" и творчества. Противоположность между этими двумя явлениями Басовым чрезмерно обостряется.

Такая тенденция долгое время существовала в педагогической науке, она проявилась, в частности, в противопоставлении проблемного и программированного обучения.

В современных исследованиях острота такого противоположения снимается, и в этом отношении симптоматичны попытки реализовать принцип проблемности в программированных пособиях. Очень важно в этой связи различать, анализировать и использовать приемы различной степени сложности: простейшие репродукции знаний, приемы эвристического типа, опирающиеся на сложные правила, определяющие процесс поисков решения новой задачи. Следует также учитывать, что самый процесс нахождения, самостоятельного "открытия" приема может явиться для учащихся новой задачей, включающей элемент творчества.

Самое ценное достояние теоретической мысли психолога 20-30-х гг., их самое важное приобретение в процессе освоения диалектического метода - это исторический подход к психике, изучение ее в динамике, в процессе развития.

43. Культурно-историческая теория развития психики Л.С.Выготского

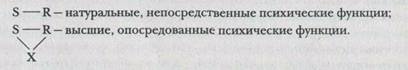

Фундаментальная теория происхождения и развития высших психических функций была разработана Львом Семеновичем Выготским. Опираясь на идеи сравнительной психологии, Л.С. Выготский начал свое исследование там, где сравнительная психология остановилась перед неразрешимым для нее вопросами: она не смогла объяснить феномен сознания человека. Фундаментальная идея Выготского - о социальном опосредовании психической деятельности человека. Орудием этого опосредования является, по мнению Выготского, знак (слово).

Первый вариант своих теоретических обобщений, касающихся закономерностей развития психики в онтогенезе, Выготский изложил в работе «Развитие ВПФ». В этой работе была представлена схема формирования человеческой психики в процессе использования знаков как средств регуляции психической деятельности.

В механизмах мозговой деятельности Л.С. Выготский усматривал динамические функциональные комплексы («Развитие высших психических функций», 1931).

"Человек в процессе своего исторического развития возвысился до создания новых движущих сил своего поведения: так в процессе общественной жизни человека возникли, сложились и развились его новые потребности, а природные потребности человека в процессе его исторического развития претерпели глубокие изменения".

У человека есть 2 линии развития: 1) натуральная; 2) культурная (историческая).

Натуральная линия развития - это физическое, естественное развитие ребенка с момента рождения.

При появлении общения с окружающим миром возникает культурная линия развития.

1. НПФ - натуральные: ощущения, восприятие, детское мышление, непроизвольная память.

2. ВПФ - культурные, социальные; - результат исторического развития: абстрактное .мышление, речь, произвольная память, произвольное внимание, воображение.

ВПФ – сложные, прижизненно формирующиеся психические процессы, социальные по своему происхождению. Отличительными особенностями ВПФ являются их опосредованный характер и произвольность.

Применение знака, слова как специфически человеческого психического регулятора перестраивает все высшие психические функции человека. Механическая память становится логической, ассоциативное течение представлений – продуктивным мышлением и творческим воображением, импульсивные действия – действиями произвольными.

ВПФ возникли при помощи знака. Знак - орудие психической деятельности. Это искусственно созданный человеком стимул, средство для управления СВОИМ поведением и поведением других.

Знак, как чисто культурное средство возник и употребляется в культуре.

История развития человечества - это история развития знака- Чем более мощное развитие знаков в поколениях, тем более развита ВПФ.

Живопись имеет знаковую систему, т.к. она, как знак, отражает видение мира (пример: наскальный рисунок, пиктографическое письмо - условный образ названного слова).

Знаком можно назвать жесты, речь, ноты, живопись. Слово, как устная и письменная речь - тоже знак. Маленькие дети уже начинают осваивать знаки, которые выражены рисунком. Ребенок присваивает себе все, что было выработано человеком (психику). История развития ребенка напоминает историю развития человечества. Присвоение психики идет через посредника.

Выготский пытается соединить натуральную и историческую линии.

Историческое изучение означает применение категории развития к исследованию явления. Все современные ему теории трактовали детское развитие с биологизаторской точки зрения (переход от социального к индивидуальному).