- •27. Полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи энергии

- •[Править]Физический принцип работы фотоэлемента

- •[Править]Фотоэлементы промышленного назначения

- •34. Основные параметры

- •37. Определение h-параметров по статическим характеристикам

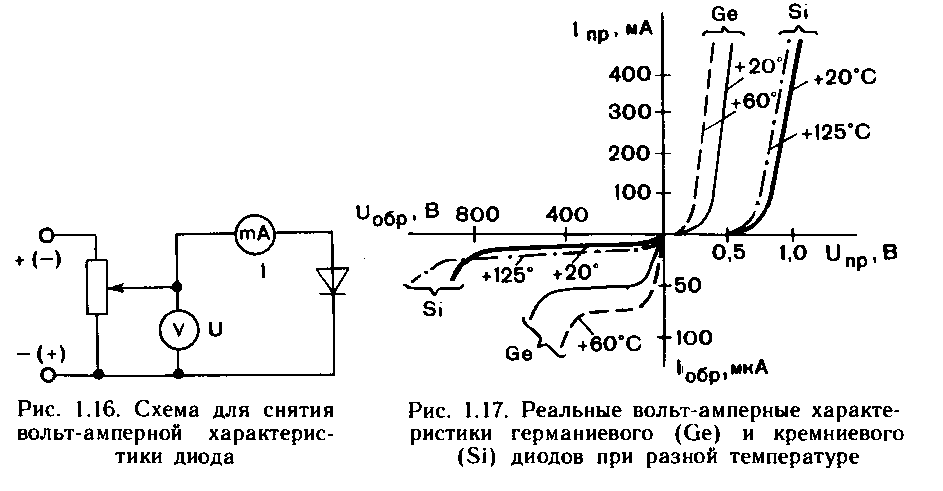

- •42. Вольт-амперная характеристика (вах) полупроводникового диода Что такое идеальный диод?

- •Вах реального полупроводникового диода

- •Vϒ(гамма) - напряжение порога проводимости

- •Id_max - максимальный ток через диод при прямом включении

- •Piv(Peak Inverse Voltage) - Напряжение пробоя

- •Паразитическая емкость pn-перехода

- •Приближенные модели диодов

- •Полупроводниковые индикаторы

- •Жидкокристаллические индикаторы David g. Baldwin, James r. Rubin, Afsaneh Gerami

- •50. Полупроводниковые индикаторы

- •51. Жидкокристаллические индикаторы David g. Baldwin, James r. Rubin, Afsaneh Gerami

- •64. Двуполупериодный выпрямитель

Роль и значение электроники

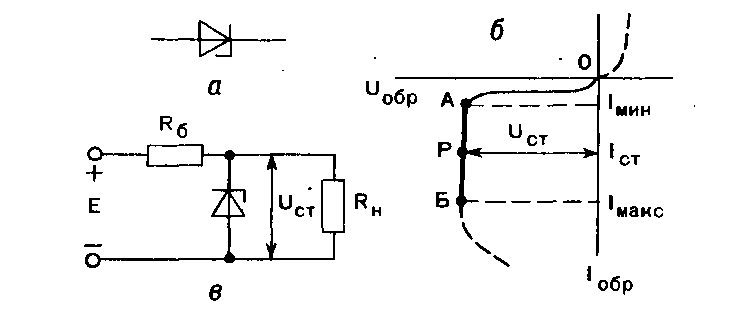

Электроника — это область науки и техники, изучающая теорию работы и практическое использование полупроводниковых и электровакуумных приборов в различных электронных устройствах и системах.

Во всех электронных приборах осуществляется преобразование либо одного вида электрического тока в другой (постоянного — в переменный и наоборот), либо одного вида энергии в другую (например, электрической в световую и наоборот) за счет управления потоком заряженных частиц.

Классификация электронных приборов

Полупроводниковыми называют приборы, действие которых основано на использовании свойств полупроводников. В этих приборах электронные процессы происходят либо на границе двух полупроводников с разными типами электропроводности или на границе полупроводника с металлом, либо в объеме полупроводника.

Электровакуумными называют приборы, действие которых основано на прохождении электрического тока за счет движения электронов между электродами через вакуум или газ.

По виду преобразования энергии различают электропреобразовательные, фотоэлектронные и электронно-оптические приборы.

Электропреобразовательные приборы преобразуют один вид электрической энергии в другой ее вид.

Фотоэлектронные приборы преобразуют энергию оптического излучения (световую) в электрическую, а электронно-оптические, наоборот, — электрическую в энергию оптического излучения.

По назначению электропреобразовательные приборы подразделяют на выпрямительные, усилительные и генераторные.

Выпрямительные приборы преобразуют переменный ток промышленной частоты в постоянный ток, а также осуществляют детектирование высокочастотных колебаний в радиотехнике.

Усилительные приборы предназначены для увеличения мощности электрических колебаний различной частоты, а также постоянного тока.

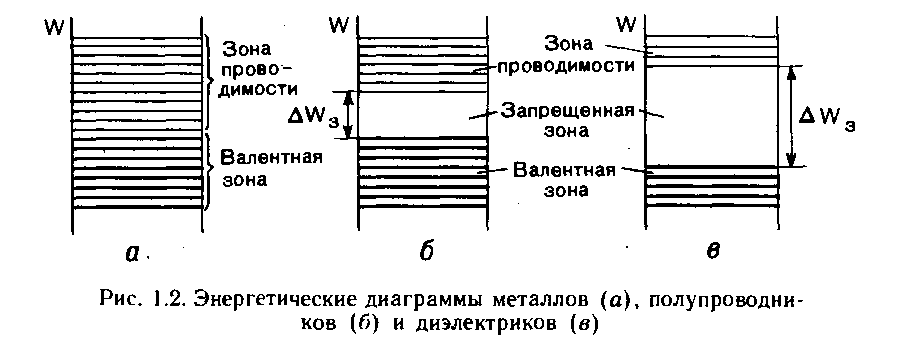

2. Все вещества по электрическим свойствам делят на три группы: проводники, полупроводники и диэлектрики.

По величине удельной электрической проводимости полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками.

4.

Электропроводность полупроводников в сильной степени зависит от присутствия даже ничтожного количества примесей.

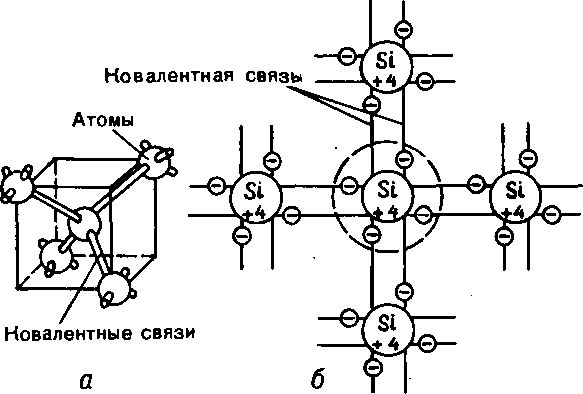

При образовании кристалла каждый атом, находясь в узле кристаллической решетки, создает связи с четырьмя соседними атомами. Каждая связь образуется парой валентных электронов (одним — от данного атома и другим — от соседнего) и называется ковалентной.

При

отсутствии примесей и температуре

абсолютного нуля

![]() в

кристалле полупроводника все валентные

электроны находятся в ковалентных

связях атомов, так что свободных

электронов нет. В этом случае кристалл

не может проводить электрический ток

и является идеальным диэлектриком.

в

кристалле полупроводника все валентные

электроны находятся в ковалентных

связях атомов, так что свободных

электронов нет. В этом случае кристалл

не может проводить электрический ток

и является идеальным диэлектриком.

Те

электроны ковалентных связей, которые

получают тепловую энергию, равную или

превышающую ширину запрещенной зоны![]() на

определенную величину, отрываются

и уходят из связей. Они становятся

свободными (рис. 1.4,

а)

и могутперемещаться по кристаллу

между узлами решетки. Свободный электрон

является

подвижным носителем отрицательного

заряда.

на

определенную величину, отрываются

и уходят из связей. Они становятся

свободными (рис. 1.4,

а)

и могутперемещаться по кристаллу

между узлами решетки. Свободный электрон

является

подвижным носителем отрицательного

заряда.

5. Появление свободного электрона сопровождается разрывом ковалентной связи и образованием в этом месте так называемой дырки. Дырка проводимости, или просто дырка, — это место в ковалентной связи, не занятое электроном.

Перемещение дырки сопровождается передвижением положительного заряда, поэтому дырку можно рассматривать как частицу, являющуюся подвижным носителем положительного заряда.

Свободные электроны движутся в пространстве между узлами кристаллической решетки, а дырки — по ковалентным связям, поэтому подвижность отрицательных носителей заряда больше, чем положительных.

Процесс образования пары свободный электрон — дырка называют генерацией пары носителей заряда. Свободный электрон, совершая хаотическое движение, может заполнить дырку в ковалентной связи; разорванная ковалентная связь восстанавливается, а пара носителей заряда — электрон и дырка — исчезает: происходит рекомбинация носителей заряда противоположных знаков. Этот процесс сопровождается выделением избыточной энергии в виде тепла или света.

Оба процесса — генерация пар носителей заряда и их рекомбинация — в любом объеме полупроводника происходят одновременно. Соответствующая концентрация носителей заряда устанавливается из условия динамического равновесия, при котором число вновь возникающих носителей заряда равно числу рекомбинирующих.

6. За счет введения примеси можно значительно улучшить электропроводность полупроводника, создав в нем существенное преобладание одного какого-либо типа подвижных носителей заряда — дырок или электронов.

В зависимости от валентности атомов примеси получают полупроводники с преобладанием либо электронной электропроводности, либо дырочной.

Примесь

вводится в очень малом количестве —

один атом примеси на![]() атомов

атомов

исходного полупроводника. При этом атомная кристаллическая решетка не нарушается.

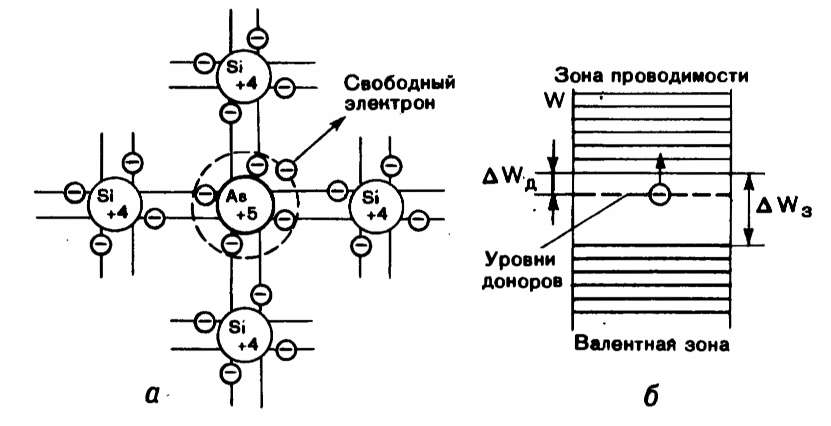

При введении в четырехвалентный полупроводник, например кристалл кремния или германия, примеси пятивалентного химического элемента — мышьяка, сурьмы, фосфора — атомы примеси замещают атомы исходного вещества в некоторых узлах кристаллической решетки (рис. 16, а). Четыре валентных электрона атома примеси создают ковалентные связи с четырьмя соседними атомами исходного полупроводника, а пятый электрон, не занятый в связи,

оказывается избыточным и легко отрывается от атома. Примесь, атомы которой отдают электроны, называют донорной.

Рис. 1.6. Появление

свободного электрона при введении

донорной примеси (а) и энергетическая

диаграмма полупроводника n-типа

(б)

Полупроводник, обладающий преимущественно электронной электропроводностью, называют полупроводником п-типа.

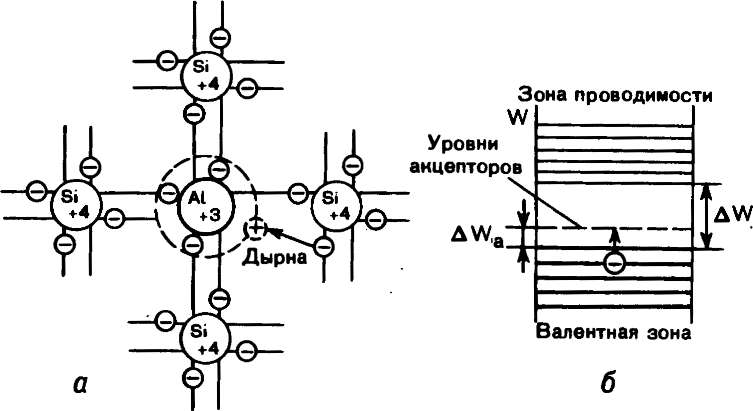

При введении в кристалл кремния или германия примеси трехвалентного химического элемента, например индия, алюминия, бора или галлия, атом примеси, войдя в узел кристаллической решетки, образует своими тремя валентными электронами только три ковалентные связи с соседними атомами четырехвалентного полупроводника (рис. 1.7, а). Для четвертой связи у него не хватает одного электрона; она оказывается незаполненной, т.е. создается дырка.

Примесь, атомы которой захватывают электроны соседних атомов, называют акцепторной.

Полупроводник с преобладанием дырочной электропроводности называют полупроводником р-типа.

Рис.

1.7. Появление дырки при введении

акцепторной примеси (а) и энергетическая

диаграмма полупроводника р-типа (б)

7.Электрический

ток может возникнуть в полупроводнике

только при направленном движении

носителей заряда, которое создается

либо под воздействием электрического

поля (дрейф), либо вследствие

неравномерного распределения носителей

заряда по объему кристалла (диффузия).

Направленное

движение носителей заряда под действием

сил электрического поля называют

дрейфом,

а вызванный этим движением ток —

дрейфовым током.

Направленное

движение носителей заряда из слоя с

более высокой их концентрацией в слой,

где концентрация ниже, называют

диффузией,

а ток, вызванный этим явлением, —

диффузионным током.

8. Электронно-дырочный переход, или, сокращенно, р-п переход, — это тонкий переходный слой в полупроводниковом материале на границе между двумя областями с различными типами электропроводности: одна — n-типа, другая — р-типа. Попадая в n-область, дырки рекомбинируют с электронами, и по мере их продвижения вглубь концентрация дырок уменьшается. Аналогично электроны, углубляясь в р-область, постепенно рекомбинируют там с дырками, и концентрация их уменьшается.

Уход основных носителей заряда из слоев вблизи границы в соседнюю область оставляет в этих слоях не скомпенсированный неподвижный объемный заряд ионизированных атомов примеси: уход электронов — положительный заряд ионов доноров в п-области, а уход дырок — отрицательный заряд ионов акцепторов в р-области . В результате образования по обе стороны границы между р- и n-областями неподвижных зарядов противоположных знаков в р-n переходе создается внутреннее электрическое поле, направленное от n-области к р-области. Это поле препятствует дальнейшей диффузии основных носителей заряда через границу, являясь для них так называемым потенциальным барьером.

9.

Внешнее

напряжение, подключенное плюсом к

р-области, а минусом к![]() области,

называют

прямым напряжением

области,

называют

прямым напряжением![]() .Полярность

внешнего напряжения

.Полярность

внешнего напряжения![]() противоположна

полярности контактной разности

потенциалов UK,

поэтому электрическое поле, созданное

на

противоположна

полярности контактной разности

потенциалов UK,

поэтому электрическое поле, созданное

на![]() переходе

внешним напряжением направлено навстречу

внутреннему электрическому полю. В

результате этого потенциальный

барьер понижается.

При

увеличении внешнего прямого напряжения

до

переходе

внешним напряжением направлено навстречу

внутреннему электрическому полю. В

результате этого потенциальный

барьер понижается.

При

увеличении внешнего прямого напряжения

до![]() потенциальный барьер исчезает,

потенциальный барьер исчезает,

Дальнейшее увеличение

приводит

к свободной диффузии основных носителей

заряда из своей области в область с

противоположным типом электропроводности.

В результате этого через

р-п

переход по цепи потечет сравнительно

большой ток, называемый

прямым

током![]() ,

который

с увеличением прямого напряжения растет.

,

который

с увеличением прямого напряжения растет.

Введение носителей заряда через электронно-дырочный переход из области, где они являются основными, в область, где они являются неосновными, за счет снижения потенциального барьера называют инжекцией.

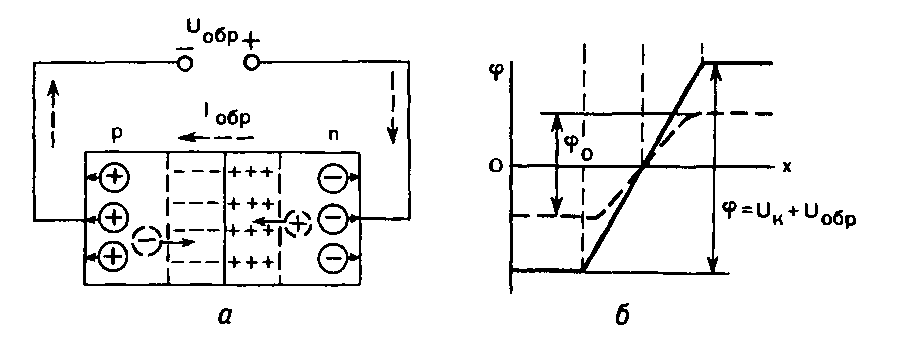

10.

Обратным

напряжением![]() называют

внешнее напряжение, полярность которого

совпадает с полярностьюконтактной

разности потенциалов; оно приложено

плюсом к n-области,

а минусом— к р-области. При этом

потенциальный барьер возрастает; под

действием электрического поля, созданного

внешним напряжением, основные носители

заряда будут отходить от р-п

перехода. Соответственно расширяются

слой.

называют

внешнее напряжение, полярность которого

совпадает с полярностьюконтактной

разности потенциалов; оно приложено

плюсом к n-области,

а минусом— к р-области. При этом

потенциальный барьер возрастает; под

действием электрического поля, созданного

внешним напряжением, основные носители

заряда будут отходить от р-п

перехода. Соответственно расширяются

слой.

Рис.

1.10. Электронно-дырочный пер — схема

включения; б

еход

при обратном напряжении: потенциальный

барьер

![]()

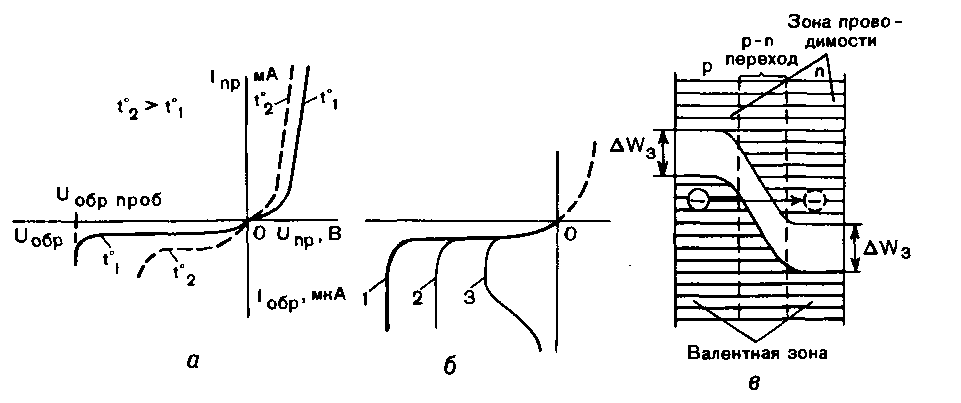

11. Вольт-амперная характеристика р-п перехода представляет собой зависимость прямого тока от прямого напряжения и обратного тока от обратного напряжения. Эта характеристика имеет две ветви: прямую, расположенную в первом квадранте графика, и обратную — в третьем квадранте.

Рис.

1.11. Вольт-амперная характеристика

р-п

перехода и влияние температуры на

прямой и обратный токи (а);

виды пробоя

р-п

перехода (б):

1

— лавинный пробой;

2

— туннельный пробой; 3 — тепловой

пробой; энергетическая диаграмма,

иллюстрирующая туннельный пробой

(в)

Повышение

обратного напряжения до определенного

значения, называемого напряжением

пробоя

![]() приводит

к пробою электронно-дырочного перехода,

т. е. к резкому уменьшению обратного

сопротивления и, соответственно,

росту обратного тока.

приводит

к пробою электронно-дырочного перехода,

т. е. к резкому уменьшению обратного

сопротивления и, соответственно,

росту обратного тока.

12. Пробоем р-п перехода называют, как было сказано, резкое уменьшение обратного сопротивления, вызывающее значительное увеличение тока при достижении обратным напряжением критического для данного прибора значения Uобр.проб..Пробой р-п перехода происходит при повышении обратного напряжения вследствие резкого возрастания процессов генерации пар свободный электрон — дырка. В зависимости от причин, вызывающих дополнительную интенсивную генерацию пар носителей заряда, пробой может быть электрическим и тепловым. Электрический пробой в свою очередь делится на лавинный и туннельный.

Лавинный пробой — электрический пробой р-п перехода, вызванный лавинным размножением носителей заряда под действием сильного электрического поля. Он обусловлен ударной ионизацией атомов быстро движущимися неосновными носителями заряда. Движение этих носителей заряда с повышением обратного напряжения ускоряется электрическим полем в области р-п перехода. При достижении определенной напряженности электрического поля они приобретают достаточную энергию, чтобы при столкновении с атомами полупроводника отрывать валентные электроны из ковалентных связей кристаллической решетки. Таким образом, процесс генерации дополнительных неосновных носителей заряда лавинообразно нарастает.

Туннельный пробой — это электрический пробой р-п перехода, вызванный туннельным эффектом. Он происходит в результате непосредственного отрыва валентных электронов от атомов кристаллической решетки полупроводника сильным электрическим полем.

Оба вида электрического пробоя, как лавинного, так и туннельного, не разрушают р-п переход и не выводят прибор из строя. Процессы, происходящие при электрическом пробое, обратимы: при уменьшении обратного напряжения свойства прибора восстанавливаются.

13.Тепловой пробой вызывается недопустимым перегревом р-п перехода, в результате которого происходит интенсивная генерация пар носителей заряда — разрушение ковалентных связей за счет тепловой энергии. Этот процесс развивается лавинообразно, поскольку увеличение обратного тока за счет перегрева приводит к еще большему разогреву и дальнейшему росту обратного тока.

Тепловой пробой носит обычно локальный характер: из-за неоднородности р-п перехода может перегреться отдельный его участок, который при лавинообразном процессе будет еще сильнее разогреваться проходящим через него большим обратным током. В результате данный участок р-п перехода расплавляется; прибор приходит в негодность.

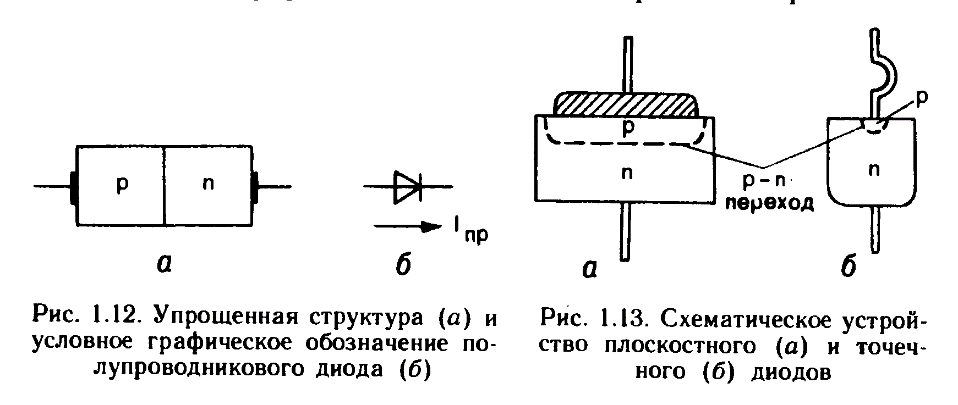

14. Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним р-п переходом и двумя выводами.

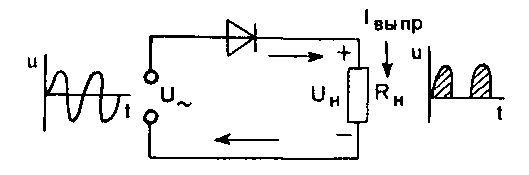

15. Если к диоду подвести переменное напряжение (рис. 1.15), то в течение одного полупериода, когда на аноде положительная полуволна, на р-п переходе действует прямое напряжение. При этом сопротивление диода мало; через него протекает большой прямой ток. В следующий полупериод полярность напряжения на диоде меняется на обратную. Его сопротивление значительно увеличивается; через него проходит очень малый обратный ток.

Практически ток через нагрузку проходит только в одном направлении, поскольку обратным током по сравнению с прямым можно пренебречь. Таким образом происходит выпрямление, т. е. преобразование переменного тока в постоянный по направлению (пульсирующий).

Вольт-амперная характеристика диода представляет собой зависимость тока от величины и полярности приложенного напряжения. Ее вид определяется вольт-амперной характеристикой р-п перехода.

16.

17.

Основными

параметрами выпрямительных диодов

являются: прямое

напряжение ''

обратный

ток

сопротивление

диода в прямом направлении

оно

составляет единицы и десятки ом;

сопротивление

диода в обратном направлении

оно

составляет единицы мегаом;

дифференциальное

сопротивление диода

![]() —

значение постоянного напряжения на

диоде при заданном прямом токе;

—

значение постоянного напряжения на

диоде при заданном прямом токе;![]() —

значение постоянного тока, протекающего

через диод в обратном направлении при

заданном обратном напряжении;

—

значение постоянного тока, протекающего

через диод в обратном направлении при

заданном обратном напряжении;![]()

![]()

![]() —

отношение приращения напряжения на

диоде к вызвавшему его малому приращению

тока

—

отношение приращения напряжения на

диоде к вызвавшему его малому приращению

тока![]()

18.Стабилитроном называют полупроводниковый диод, напряжение на котором слабо зависит от проходящего тока. Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения. Принцип действия стабилитрона основан на использовании свойства р-п перехода при электрическом пробое сохранять практически постоянную величину напряжения в определенном диапазоне изменения обратного тока. Как было сказано при рассмотрении видов пробоя р-п перехода, электрический пробой является обратимым процессом и не приводит к выходу диода из строя при условии, что ток не превышает максимально допустимой величины.

Параметрами стабилитрона являются:

напряжение

стабилизации![]() —

напряжение на стабилитроне при заданном

токе стабилизации

—

напряжение на стабилитроне при заданном

токе стабилизации![]() оно

практически равно напряжению пробоя;

оно

практически равно напряжению пробоя;

минимальный

ток стабилизации![]() —

наименьший ток, при котором сохраняется

устойчивое состояние пробоя; поскольку

необходимо получение малого значения

стабилитроны

изготовляют из кремния;

—

наименьший ток, при котором сохраняется

устойчивое состояние пробоя; поскольку

необходимо получение малого значения

стабилитроны

изготовляют из кремния;![]()

максимальный

ток стабилизации—

наибольший ток, при котором мощность,

рассеиваемая на![]() стабилитроне,

не превышает максимально допустимого

значения Рмакс;

стабилитроне,

не превышает максимально допустимого

значения Рмакс;

![]()

![]()

превышение![]() приводит

к тепловому пробою

р-п

перехода и выходу из строя стабилитрона;

приводит

к тепловому пробою

р-п

перехода и выходу из строя стабилитрона;

дифференциальное

сопротивление![]() —

отношение приращения напряжения

стабилизации к вызвавшему его малому

приращению тока определяется в

рабочей точке Р и характеризует точность

стабилизации; чем оно меньше, тем лучше

осуществляется стабилизация;

—

отношение приращения напряжения

стабилизации к вызвавшему его малому

приращению тока определяется в

рабочей точке Р и характеризует точность

стабилизации; чем оно меньше, тем лучше

осуществляется стабилизация;

статическое

сопротивление![]() —

сопротивление стабилитрона в рабочей

точке при постоянном токе:

—

сопротивление стабилитрона в рабочей

точке при постоянном токе:

![]()

температурный

коэффициент напряжения![]() показывает

изменение в процентах напряжения

стабилизации при изменении температуры

окружающей среды на 1 °С.

показывает

изменение в процентах напряжения

стабилизации при изменении температуры

окружающей среды на 1 °С.

19.

Рис. 1.18. Условное

графическое обозначение

(а), вольт-амперная

характеристика (б) и схема включения

(в) кремниевого

стабилитрона

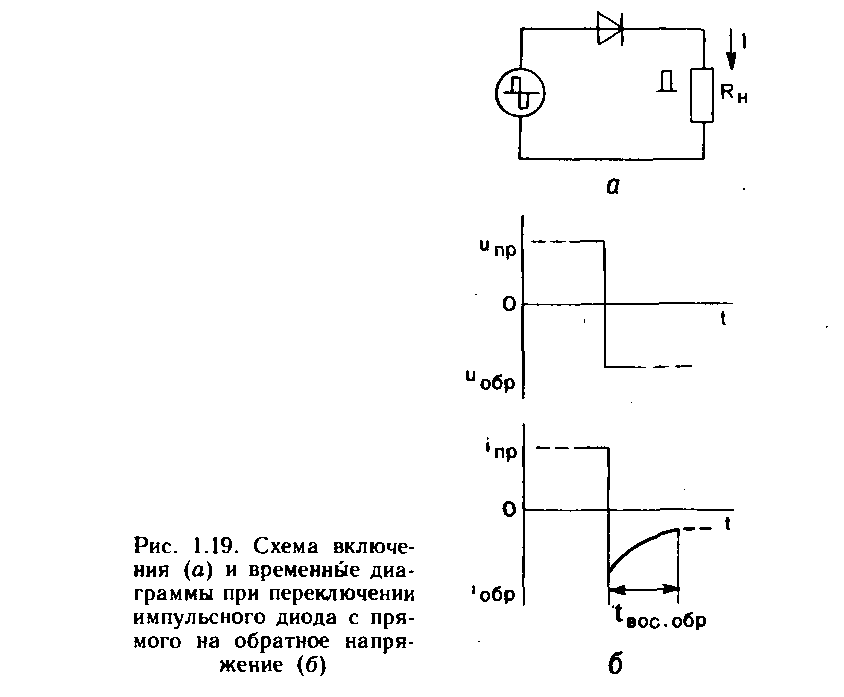

Импульсным

диодом

называют полупроводниковый диод,

который имеет очень малую длительность

переходных процессов при переключении

с прямого напряжения на обратное (и

наоборот) и предназначен для работы

в импульсных схемах в качестве

электронного ключа.![]() мало.

Из р-области через р-n

переход инжектируются в n-область

дырки; в результате этого их концентрация

в n-области

у границы возрастает. В момент переключения

напряжения на обратное это скопление

дырок под действием электрического

поля, созданного обратным напряжением,

начнет перебрасываться обратно в

р-область; за счет этого возникает

импульсный скачок обратного тока

(рис. 19,6). Постепенно концентрация

дырок в n-области

будет убывать.

мало.

Из р-области через р-n

переход инжектируются в n-область

дырки; в результате этого их концентрация

в n-области

у границы возрастает. В момент переключения

напряжения на обратное это скопление

дырок под действием электрического

поля, созданного обратным напряжением,

начнет перебрасываться обратно в

р-область; за счет этого возникает

импульсный скачок обратного тока

(рис. 19,6). Постепенно концентрация

дырок в n-области

будет убывать.

21.

Другой

путь достижения высокого быстродействия

— это применение

диодов Шоттки,

изготовленных на основе электрического

перехода металл-полупроводник. Рассмотрим

его свойства на примере контакта металла

с полупроводником n-типа.

Свободные электроны могут выйти за

пределы металла или полупроводника,

только преодолев силы притяжения к

положительным ионам кристаллической

решетки. Затраченная на это работа

совершается электроном за счет сообщения

ему дополнительной энергии (например,

тепловой) и называется работой выхода![]() Если работа выхода из металла

Если работа выхода из металла![]() больше,

чем из полупроводника

больше,

чем из полупроводника![]() то

при образовании контакта металл-полупроводник

свободные электроны из n-полупроводника

начнут под действиембольших сил

притяжения переходить в металл.

то

при образовании контакта металл-полупроводник

свободные электроны из n-полупроводника

начнут под действиембольших сил

притяжения переходить в металл.

Между отрицательным зарядом металла и положительным зарядом доноров на границе создается внутреннее электрическое поле и образуется потенциальный барьер, называемый барьером Шоттки.

Если подвести внешнее напряжение плюсом к металлу, а минусом к полупроводнику, то внешнее электрическое поле будет направлено навстречу внутреннему, потенциальный барьер снизится, ширина обедненного слоя и его сопротивление уменьшатся, через контакт потечет большой прямой ток. При обратном включении внешнего источника потенциальный барьер возрастет, ширина и сопротивление обедненного слоя увеличатся, а в цепи потечет малый обратный ток. Импульсный диод с барьером Шоттки имеет значительно меньшую длительность переходных процессов, чем диод с р-п переходом, так как в нем нет инжекции неосновных носителей заряда в базу, поэтому не затрачивается время на накопление и рассасывание зарядов.

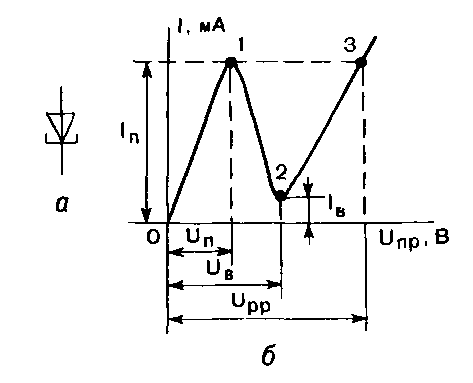

22. Туннельным диодом называют полупроводниковый диод, основанный на туннельном эффекте, при котором прямая ветвь вольт-амперной характеристики имеет падающий участок с отрицательным сопротивлением. Для получения этого эффекта необходимо, чтобы энергетические диаграммы полупроводников р- и п-типа сдвигались по вертикали относительно друг друга в слое р-п перехода.В результате этого энергетические зоны р-области располагаются выше соответствующих зон п-области, так что нижняя часть зоны проводимости п-области и верхняя часть валентной зоны р-области по горизонтали находятся на одном уровне и разделены очень узкой запрещенной зоной. При этом носители заряда легко могут переходить из валентной зоны р-области в зону проводимости n-области и обратно.

Равновесие

нарушается, больше электронов переходит

из п-области в р-область, появляется

туннельный прямой ток, который при

увеличении![]() до

некоторого значения растет (участок

вольт-амперной характеристики 0—1).

В точке 1 ток достигает максимума и

называется

пиковым током туннельного диода

до

некоторого значения растет (участок

вольт-амперной характеристики 0—1).

В точке 1 ток достигает максимума и

называется

пиковым током туннельного диода![]() С

дальнейшим увеличением

С

дальнейшим увеличением![]() и

сдвигом вниз диаграммы р-области

туннельный ток уменьшается (участок

1—2).

и

сдвигом вниз диаграммы р-области

туннельный ток уменьшается (участок

1—2).

В

точке

2

ток достигает минимума и называется

током впадины![]() Падающий

участок 1—2

характеризуется отрицательным

дифференциальным сопротивлением

Падающий

участок 1—2

характеризуется отрицательным

дифференциальным сопротивлением![]() означающим,

что увеличению прямого напряжения

соответствует уменьшение прямого тока.

означающим,

что увеличению прямого напряжения

соответствует уменьшение прямого тока.

В точке 2 туннельный эффект исчезает, так как запрещенные зоны обеих областей располагаются на одном уровне и сливаются в одну сквозную зону. Дальнейшее увеличение прямого напряжения приводит к росту прямого тока за счет диффузии основных носителей заряда, преодолевающих снижающийся потенциальный барьер, как в обычном диоде (участок 2—3).

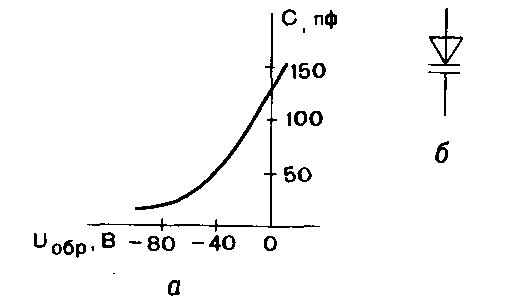

23. Варикап — полупроводниковый прибор, действие которого основано на использовании зависимости емкости от обратного напряжения. Он предназначен для применения в качестве элемента с электрически управляемой емкостью.

Рис. 1.22. Зависимость барьерной емкости от обратного напряжения (а) и условное графическое обозначение варикапа (б)

При рассмотрении свойств р-п перехода говорилось, что его барьерная емкость уменьшается с увеличением обратного напряжения (рис. 1.22,а). Поэтому варикап работает при обратном напряжении на р-п переходе. Варикапы изготовляются на основе кремния и используются в электронных схемах в качестве переменной емкости. Например, для автоматической подстройки частоты, частотной модуляции.

24. Варисторами называются резисторы, сопротивление которых изменяется в зависимости от приложенного напряжения. Для изготовления варисторов применяют порошкообразный карбид кремния. Варисторы бывают стержневые и дисковые .

Каждый варистор характеризуется величиной падения напряжения на нем при протекании определенного тока. Имеет значение также величина допустимого импульсного (кратковременного) напряжения. Важным показателем работы варистора является коэффициент нелинейности β Ориентировочно можно считать, что чем больше β, тем более резко изменяется сопротивление варистора при изменении напряжения.

Маркировка варисторов. Буквы и цифры вобозначении варисторов расшифровываются следующим образом. СЙ — сопротивление нелинейное, далее цифра, указывающая применяемый материал, вторая цифра — конструкция (1—стержневая, 2 — дисковая), третья цифра — порядковый номер разработки, число в конце — на- лояжение. Напоимео: СН1-1-1-1500 — сопоставление нелинейное.

25) Терморезисторами называются резисторы, сопротивление которых резко изменяется с изменением температуры. Основным параметром терморезистора является температурный коэффициент сопротивления (ТКС) — величина, показывающая, на сколько процентов изменяется сопротивление резистора при изменении температуры на 1°С.

Постоянная времени терморезистора —- это величина, характеразующая его тепловую инерционность. Постоянную времени определяют следующим образом: нагревают терморезистор до 100 С, затем переносят в воздушную среду с температурой 0 С Время, в течение которого температура терморезистора понизится до 63 С, называется постоянной времени.Терморезисторы применяют в устройствах для измерений и регулировки температуры, в электроизмерительных приборах, различной аппаратуре теплового контроля. Для стабилизации работы транзисторных усилителей сейчас широко используют термисторы. Однако применение позисторов дает лучшие результаты.

26)

Фоторезисторы — полупроводниковые приборы, изменяющие свое активное сопротивление под действием падающего света. Для изготовления фоторезисторов применяют сернистый или селенистый кадмий, спрессованный в круглую или прямоугольную таблетку, В некоторых типах тонкий слой полупроводника наносят на стеклянную пластинку. От полупроводникового слоя делают выводы во внешнюю цепь. Фоторезистор помещают в пластмассовый, металлический или металлостеклянный герметизированный корпус.

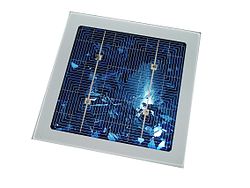

27. Полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи энергии

![]()

Фотоэлемент на основе мультикристаллического кремния

Наиболее эффективными, с энергетической точки зрения, устройствами для превращения солнечной энергии в электрическую являютсяполупроводниковые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП)[источник не указан 865 дней], поскольку это прямой, одноступенчатый переход энергии. КПД производимых в промышленных масштабах фотоэлементов в среднем составляет 16%, у лучших образцов до 25%[1]. В лабораторных условиях уже достигнут КПД 43,5 %[2].

[Править]Физический принцип работы фотоэлемента

Преобразование энергии в ФЭП основано на фотоэлектрическом эффекте, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них солнечного излучения.

Неоднородность структуры ФЭП может быть получена легированием одного и того же полупроводника различными примесями (созданиеp-n переходов) или путём соединения различных полупроводников с неодинаковой шириной запрещённой зоны — энергии отрыва электрона из атома (создание гетеропереходов), или же за счёт изменения химического состава полупроводника, приводящего к появлению градиента ширины запрещённой зоны (создание варизонных структур). Возможны также различные комбинации перечисленных способов.

Эффективность преобразования зависит от электрофизических характеристик неоднородной полупроводниковой структуры, а также оптических свойств ФЭП , среди которых наиболее важную роль играет фотопроводимость. Она обусловлена явлениями внутреннего фотоэффекта в полупроводниках при облучении их солнечным светом.

Основные необратимые потери энергии в ФЭП связаны с:

отражением солнечного излучения от поверхности преобразователя,

прохождением части излучения через ФЭП без поглощения в нём,

рассеянием на тепловых колебаниях решётки избыточной энергии фотонов,

рекомбинацией образовавшихся фото-пар на поверхностях и в объёме ФЭП,

внутренним сопротивлением преобразователя,

и некоторыми другими физическими процессами.

Для уменьшения всех видов потерь энергии в ФЭП разрабатываются и успешно применяется различные мероприятия. К их числу относятся:

использование полупроводников с оптимальной для солнечного излучения шириной запрещённой зоны;

направленное улучшение свойств полупроводниковой структуры путём её оптимального легирования и создания встроенных электрических полей;

переход от гомогенных к гетерогенным и варизонным полупроводниковым структурам;

оптимизация конструктивных параметров ФЭП (глубины залегания p-n перехода, толщины базового слоя, частоты контактной сетки и др.);

применение многофункциональных оптических покрытий, обеспечивающих просветление, терморегулирование и защиту ФЭП от космической радиации;

разработка ФЭП, прозрачных в длинноволновой области солнечного спектра за краем основной полосы поглощения;

создание каскадных ФЭП из специально подобранных по ширине запрещённой зоны полупроводников, позволяющих преобразовывать в каждом каскаде излучение, прошедшее через предыдущий каскад, и пр.;

Также существенного повышения КПД ФЭП удалось добиться за счёт создания преобразователей с двухсторонней чувствительностью (до +80 % к уже имеющемуся КПД одной стороны), применения люминесцентно переизлучающих структур, предварительного разложения солнечного спектра на две или более спектральные области с помощью многослойных плёночных светоделителей (дихроичных зеркал) с последующим преобразованием каждого участка спектра отдельным ФЭП и т. д.