- •Раздел 1. Общие сведения об организации и структуре службы эксплуатации гидротехнических сооружении

- •Система контроля и надзора за работой сооружений в процессе их эксплуатации

- •Раздел 2 наблюдения за грунтовыми водоподпорными сооружениями

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Визуальные наблюдения

- •2.3 Назначение, конструкция и размещение реперов, мирок и приборов для наблюдения за перемещениями сооружений

- •2.4. Конструкция, размещение пьезометров и других устройств для наблюдения за фильтрацией на грунтовых плотинах

- •2.5. Наблюдения за напряженным состоянием грунтовых сооружений

- •Раздел 3. Наблюдения за массивными бетонными сооружениями

- •3.1. Визуальные наблюдения

- •3.2 Конструкция и принцип размещения приборов для наблюдения за осадками, горизонтальными перемещениями и наклонами.

- •3.3. Конструкции и принцип размещения приборов для наблюдения за трещинами и швами

- •3.4. Способы определения прочностных характеристик и напряженно-деформированного состояния бетона

- •3.5. Способы наблюдения за фильтрацией через бетон и основание

- •3.6. Условные обозначения и примеры размещения киа и массивных бетонных сооружениях

- •3.7. Анализ состояния массивных сооружений по данным наблюдений

- •Раздел 4 эксплуатация водопропускных сооружений и механического оборудования

- •4.3 Наблюдения за размывами в нижнем бьефе

- •4.4 Особенности наблюдений за гидротехническими сооружениями с высокоскоростными потоками

- •4.5 Маневрирование затворами

- •4.6 Эксплуатационные мероприятия в период паводка и в аварийных условиях

- •4.7 Общие положения по эксплуатации механического оборудования

- •4.8 Средства борьбы с коррозией и обрастанием элементов гидротехнических сооружений

- •4.9 Наблюдение за руслами и эксплуатация регуляционных сооружений

- •Раздел 5. Эксплуатация каналов и сооружений на них

- •5.1 Эксплуатационные режимы каналов

- •5.1. Максимальные скорости (м/ч) снижения уровня воды для различных слоев сработки

- •5.2 Фильтрация воды, борьба с зарастанием и заилением в каналах

- •5.3 Особенности эксплуатации каналов в зимних условиях

- •5.4 Особенности эксплуатации сопрягающих и водопроводящих сооружений.

- •5.5 Эксплуатация гидротехнических сооружений гидромелиоративных систем

- •5.6 Особенности технической эксплуатации гидротехнических сооружений, служащих для учета и регулирования уровней воды

- •Раздел 6. Эксплуатация водозаборов и отстойников

- •6.1 Технические эксплуатационные мероприятия на водозаборных узлах

- •6.2 Особенности открытия пролетов водосбросной плотины и водоприемника водозабора

- •6.3 Борьба с занесением верхнего и нижнего бьефов наносами

- •6.4 Эксплуатация отстойников в период осаждения наносов

- •6.5 Очистка отстойников

- •Раздел 7. Эксплуатация рыбопропускных и рыбозащитных сооружений

- •7.1 Закономерности поведения рыб

- •7.2 Технологическая схема эксплуатации рыбопропускного шлюза и особенности других рыбопропускных сооружений

- •7.3 Эксплуатация рыбозащитных сооружений

- •Раздел 8. Эксплуатация водохранилищ

- •8.1 Эксплуатационные природоохранные мероприятия

- •8.2 Основные эксплуатационные мероприятия по акватории

- •Раздел 9. Эксплуатация гидроузлов в строительный период, передача их в эксплуатацию и организация натурных исследований

- •9.1 Эксплуатация гидроузлов в строительный период

- •9.2 Подготовка к сдаче и приемка сооружений в эксплуатацию

- •9.3 Пуск гидротехнических сооружений в эксплуатацию

- •9.4 Организация и проведение натурных наблюдений и исследований

- •9.5 Основные положения для составления инструкции (правил) по эксплуатации

- •Раздел 10. Анализ повреждений и аварий гидротехнических сооружений

- •10.1 Общие положения

- •10.2 Повреждения и аварии грунтовых плотин

- •10.3 Повреждения и аварии бетонных и каменных плотин

- •10.4 Повреждения водосбросов и механического оборудования

- •10.5 Повреждения и аварии других сооружений

- •Раздел 11. Ремонтно-восстановительные работы

- •11.1Ремонт повреждений на гребнях и откосах грунтовых сооружений

- •11.2 Устранение повышенной фильтрации через грунтовые плотины, основания и береговые примыкания

- •11.3 Ремонт противофильтрационных элементов

- •11.4 Ремонт дренажных систем грунтовых сооружений

- •11.6 Устранение течей через шпонки, швы, трещины и восстановление водонепроницаемости и прочности бетона

- •11.7 Проведение ремонтных работ в нижнем бьефе гидротехнических сооружений

- •Особенности ремонта туннельных и трубчатых сооружений

- •Особенности ремонта гидротехнических сооружений гидромелиоративных систем

- •Раздел 12. Реконструкция гидротехнических сооружении

- •12.1 Реконструкция грунтовых плотин

- •12.2 Реконструкция бетонных плотин

- •12.3 Особенности реконструкции водосбросов, водозаборов, отстойников, магистральных каналов

- •12.4 Технико-экономическое обоснование реконструкции гидротехнических сооружений

10.2 Повреждения и аварии грунтовых плотин

По данным Международной комиссии по большим плотинам, надежность грунтовых плотин примерно такая же, как у контрфорсных и арочных. Наиболее часто разрушаются плотины из местных материалов (земляные, каменно-земляные, каменно-набросные плотины). Примерно 80% плотин разрушилось в процессе строительства или во время постоянной эксплуатации по причинам перелива воды через гребень, повышенной фильтрации воды в основании или теле плотин. При этом повреждения оснований составляли 25%, тела — 47%, водосбросов — 23% и прочего— 5%. Другими причинами повреждения и аварий грунтовых плотин являются: недостаточно надежная система дренажа; эрозия и размывы в результате повышенной фильтрации, особенно

5 если одна часть плотины расположена на слабых аллювиальных отложениях, а другая — на прочном основании; неравномерность осадок плотины; явления микросейсма, перерастающие иногда в сейсмические явления большого масштаба; значительные оползневые явления и др.

Явление микросейсма возникает предположительно в результате следующего. При создании крупных водохранилищ образуются дополнительные повышенные нагрузки на грунты их оснований. Помимо этого, вода, под большим давлением проникшая в толщи горных пород основания и береговых примыканий, ослабляет силы сцепления в тектонических трещинах. Это явление имело место на следующих плотинах: Мид Лейк (США), Кариба (Замбия), Кремаста (Греция), Койнопгар (Индия) и др.

Ниже приведены примеры различных аварий или разрушений, произошедших на следующих плотинах.

Плотина Хелл-Хоул (США) каменно-земляная, с наклонным :ядром, проектная высота 125 м, длина по гребню 475 м. В период отсыпки плотины был построен туннель диаметром 4 м. К началу паводка 1964 г. ядро было возведено на 41,5 м ниже, чем призмы плотины. Во время паводка начался перелив воды через недостроенную плотину и возникла значительная фильтрация сквозь каменную отсыпку. На низовом откосе образовались потоки воды, которые интенсивно начали размывать основание и откос плотины. Через плотину проходил поток расходом 340 м3/с, который смыл 535 тыс. м3 горной массы.

Плотина Орос (Бразилия) каменно-земляная, высота 54 м, с центральным ядром из глины. Основание представлено скальными породами, а низовая призма опирается на аллювиальные грунты. В 1960 г. паводок планировалось пропустить через водослив на отметке 200 м. Однако строительство затянулось. Сильные дожди увеличили расход в реке до 2250 м3/с, а отметка возводимого сооружения составляла 183 м. За 24 ч отметку довели до 190 м, но этого было недостаточно, так как началось переполнение водохранилища. Вначале через гребень переливался слой воды толщиной всего лишь 0,35 м, но он вынес из тела плотины 800 тыс. м3 грунта. За 34 ч в нижний бьеф было сброшено около 730 млн. м3 воды при максимальном расходе 9600 м3/с. Оперативная помощь войсковых частей позволила эвакуировать население. Сорок человек стали жертвами аварии, вызванной наводнением.

Плотина Титон (США) каменно-земляная, с ядром, высота 93 м, длина по гребню 760 м. В основании плотины залегает реолит, представляющий собой породу с пустотами и значительными трещинами. Ядро сопрягалось с инъекционной завесой, выполненной в три ряда при глубине скважин до 91 м и шаге наружных скважин 6 м, центрального ряда — 3 м. Ко времени аварии инъекционная завеса не была завершена. В июне 1976 г. в прибрежной части плотины со стороны нижнего бьефа появилась фильтрация воды с расходом около 1,25 л/с. Через 2 сут. фильтрация на этом участке значительно увеличилась и расход достигал 1,4...1,7 м3/с. Через 30 мин расход возрос до 2 м3/с. Начали эвакуировать население из трех городов, расположенных ниже плотины Титон. Еще через 1 ч расход фильтрации достиг 28 м3/с. Образовалась воронка размыва, которая стала интенсивно приближаться к насыпи плотины и разрушать ее. Через 1... 1,5 ч произошла авария. Погибло 11 человек, ранено 2000 человек и остались без крова 30 000 человек. Кроме того, были разрушены коммуникации, строения и дамбы, занесены илом дороги, сельхозугодья и каналы, вырваны деревья. Точную причину аварии установить не удалось. Специальный Комитет по расследованию аварии плотины Титон указал возможные причины разрушения: значительная фильтрация через инъекционную завесу в месте сопряжения насыпи с основанием и берегами; фильтрация воды по контакту ядра со скалой в правобережном примыкании; фильтрация воды через поперечные трещины в правобережной части ядра; повышенная фильтрация в обход инъекционной завесы. Следует отметить, что в плотине не была установлена КИА, которая позволила бы выявить опасные очаги фильтрации и принять своевременные меры. По мнению руководителя экспертного комитета, восстановление этой плотины потребует затрат, соизмеримых с ее полной стоимостью.

Плотина Гуддах (Индия) грунтовая, высота 29 м, построена в 1956 г. Первое разрушение произошло из-за некачественного примыкания тела плотины к сопрягающей стенке, выполненной из каменной кладки. Из-за появления и развития фильтрации по контакту грунта с каменной кладкой возникла значительная фильтрация. Образовалась промоина глубиной 10 м. Плотина была отремонтирована. После этого при заполнении водохранилища произошло второе разрушение плотины в том же месте. Во время второго ремонта верховой откос уположили, уложив на него глиняный экран. При этом обращалось особое внимание на качество производства работ.

Плотины в районе г. Эль-Кобре (Чили) разрушились (две из трех) в результате землетрясения. Обрушения произошли при сейсмическом воздействии в 8...9 баллов; оползли откосы и разжижился материал тела плотин.

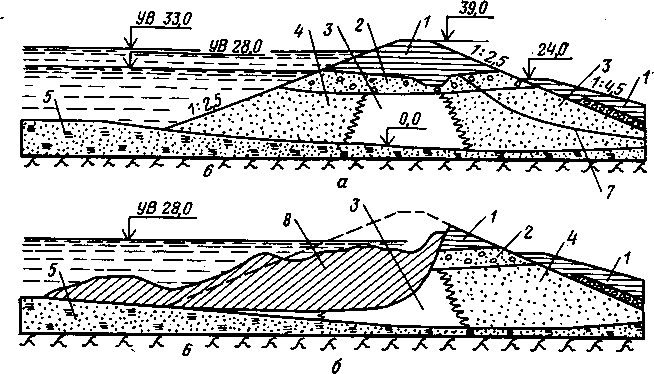

Плотина Сан-Фернандо нижняя (США) намывная, с ядром и насыпной верхней частью (рис. 10.1,а), высота 43 м и длина по гребню 640 м. При сейсмическом воздействии около 9 баллов, длившемся 12 с, обрушилась верховая часть плотины длиной около 400 м (рис. 10.1,6). Разрушение произошло потому, что верховой откос был запроектирован слишком крутым по сравнению, например, с намывными плотинами, построенными в. СССР.

Рис. 10.1. Плотина Сан-Фернандо нижняя:

а — до аварии; 6

— после разрушения; 1

— укатанный грунт; 2,

4 —

намытый грунт; 3

—

намытое ядро; 5 — аллювий; 6

— скала; 7 — кривая депрессии; 8

—

зона обрушения

— до аварии; 6

— после разрушения; 1

— укатанный грунт; 2,

4 —

намытый грунт; 3

—

намытое ядро; 5 — аллювий; 6

— скала; 7 — кривая депрессии; 8

—

зона обрушения

Подтверждением этого служит тот факт, что в рассматриваемом районе уцелели

плотины Фермонт, Нижний Франклин, Серебряное озеро, а также плотина Сан-Фернандо верхняя, хотя и на последней образовались продольные трещины вследствие подвижек тела плотины в сторону верхнего бьефа (до 1,5 м) и осадки низового откоса около гребня (до 0,9 м).

Плотина Чир-Юртских ГЭС (СССР) насыпана из гравийногалечных грунтов с ядром из лессовидных суглинков, высота

м, длина по гребню 430 м. Характерными для этой плотины были значительны^ осадки тела плотины, которые через полтора года составляли в центральной части 36 см, левобережной 29 см и правобережной 14 см. Через четыре года осадки гребня увеличились до 70...80 см. Железобетонный парапет, устроенный на гребне плотины, нарастили и использовали как водоподпорную стенку, что снизило устойчивость гребня плотины. К началу землетрясения осадка плотины стабилизировалась и достигла

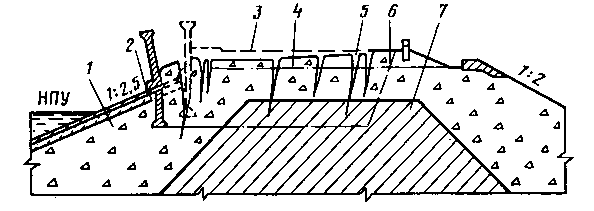

. 1,1 м. Центральная часть гребня плотины сместилась в сторону нижнего бьефа на 4,8 см. Кроме того, ко времени сейсмического воздействия водохранилище оказалось заиленным наносами на 90%, которые отложились слоем 22...23 м, а глубина воды у плотины составляла лишь 7 м. После землетрясения силой 7 баллов на гребне появились трещины вдоль оси через всю плотину, поворачивающие в сторону верхнего бьефа. Ширина их достигала 45...50 см, глубина — 2...3 м (рис. 10.2).

Р ис.

10.2. Разрушение гребня плотины Чир-Юртских

ГЭС:

ис.

10.2. Разрушение гребня плотины Чир-Юртских

ГЭС:

1 — упорная призма; 2 — железобетонное крепление; 3 — контур гребня до землетрясения; 4 — контур гребня после землетрясения; 5 — трещины; 6— контур вскрытия; 7 — ядро

Плотина Горьковской ГЭС (СССР) намывная, с трубчатым дренажем, вокруг которого уложен двухслойный обратный фильтр. В зоне расположения трубчатого дренажа правобережной части плотины в течение 1958... 1959 гг. образовались 22 воронки диаметром 0,6...1,25 м, глубиной 0,5... 1,8 м. В то же время в трубах дренажа вместе с профильтровавшейся водой появился песок. В отдельных случаях трубы были заполнены песком на 3/4 их поперечного сечения. Возникла необходимость срочного проведения ремонтных работ. Причиной повреждения оказалось расстройство стыков звеньев труб дренажа и повреждение кромок труб на торцах. Методом шурфования было установлено, что на некоторых участках общая толщина обратного фильтра оказалась равной 15...20 см (крупнозернистый песок и гравий слоями 8...10 см), что значительно отличалось от проектной толщины — 40 см. Кроме того, в основании оказались суглинистые линзы, которые при строительстве подлежали удалению.

Плотина Роваллен (Австралия) с центральным глинистым ядром, высота 43 м, длина по гребню 579 м. Через год после ее возведения в правобережном примыкании ядра плотины к водосливу поблизости от гребня на низовом откосе возникла промоина с условным диаметром 1,4 и глубиной 1,3 м. Поэтому срочно сработали водохранилище на 7,6 м со скоростью 0,3 м/сут и тем самым избежали опасного развития суффозии. Причины аварии — некачественное исполнение контакта между ядром и бетонной стенкой и возникновение недопустимых градиентов.

Приведенные примеры разрушения грунтовых плотин свидетельствуют о том, что опасность возникновения аварии значительно возрастает, как правило, в двух случаях: во время паводка и при землетрясениях. Вместе с тем разрушение плотин может быть в ряде случаев предотвращено службой эксплуатации, если своевременно обеспечивать нормальную работу гидромеханического оборудования, поддерживать в надлежащем состоянии водосбросы, срабатывать водохранилище, наблюдать за крутыми склонами, фильтрацией, особенно на контакте бетонных элементов с грунтовой плотиной в ее основании.