- •1)Физические и физико-механические свойства грунтов Физические свойства грунтов.

- •Связь физических и механических характеристик грунтов.

- •Механические свойства грунтов

- •2)Классификационные показатели скальных, связных и сыпучих грунтов Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.

- •3)Структурно-неустойчивые грунты, их особенности как основания для строительства Строительная классификация грунтов.

- •4)Просадочные грунты, методика их испытаний

- •5)Напряжения в грунтовых массивах

- •6)Напряжения от собственного веса грунта

- •7) Определение напряжений методом уловых точек

- •8)Дополнительные напряжения. Изобары, распоры, сдвиги

- •9)Классификация деформаций грунта

- •11) Водопроницаемость грунтов.

- •12)Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона

- •13)Прочностные характеристики грунтов. Понятия сцепления и внутреннего трения

- •14) Расчет осадок по методу послойного суммирования

- •15)Расчет осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя

- •16)Общая зависимость между деформациями и напряжениями

- •17)Прогноз осадки во времени

- •18)Круги Мора, уравнение Ранкина

- •19)Устойчивость грунта в откосах

- •Устойчивость грунта в откосах

- •Последовательность расчета

- •21) Критические нагрузки на грунт (начальная и предельная)

- •22)Реологические свойства грунтов

Устойчивость грунта в откосах

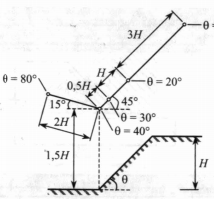

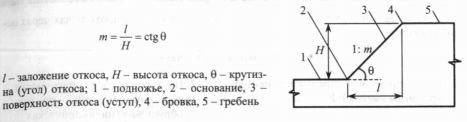

Откос – это искусственно созданная наклонная поверхность

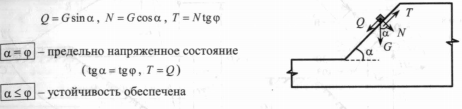

Устойчивость

откоса обладающего только трением

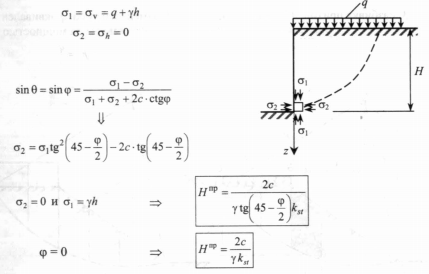

Предельная высота вертикального откоса

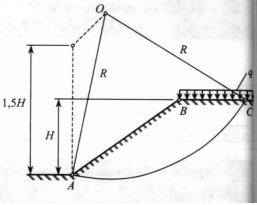

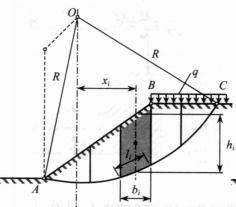

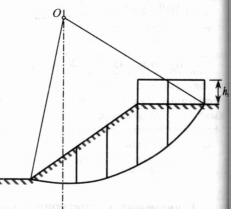

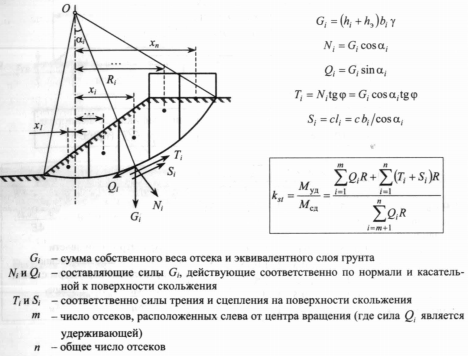

Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения (КЦПС)

Поверхность скольжения – дуга окружности, проходящая через основание откоса.

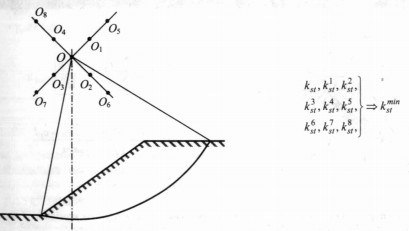

Последовательность расчета

|

|

|

|

|

|

|

|

20) Давление грунтов на ограждение.

Ограждающие конструкции предназначены для удерживания от обрушения находящихся за ними грунтовых массивов. К таким конструкциям относится подпорная стенка, а также стены подвалов и заглубленных частей здания, стены подземных сооружений и т.п. Различают массивные (или гравитационные) и тонкостенные подпорные стенки (рис. 4.6). По характеру работы подразделяются на жесткие и гибкие (шпунтовые стенки).

Устойчивость массивных стенок на сдвиг и опрокидывание обеспечивается прежде всего их собственным весом. Устойчивость тонкостенных конструкций – собственным весом стенки и грунта, вовлеченного в совместную работу, либо защемлением нижней части стенки в основание.

Равнодействующая давления грунта на стенку Е зависит от направления, величины и характера её смещения.

Давление, реализуемое в условиях отсутствия горизонтального смещения при u=0 (рис. 4.7, б) называют давлением покоя Е0.

,

,

где

- коэф. бокового давления; ν – коэф.

Пуассона.

- коэф. бокового давления; ν – коэф.

Пуассона.

При смещении стенки под действием давления в сторону от засыпки на величину ua (рис.4.7, а) в грунте засыпки формируется область обрушения грунта, граница которой называется поверхностью скольжения, а сама область – призмой обрушения. Давление, передаваемое призмой обрушения на грань стенки, называют активным давлением, а его результирующую обозначают Еа.

При смещении стенки в сторону грунта под действием каких-либо сил в засыпке также образуются поверхности скольжения, при величине смещения +uп формируется призма выпирания грунта (рис.4.7, в). При этом реакция грунта достигает максимального значения и соответствует пассивному давлению (отпору) грунта, результирующую которого обозначают Еп.

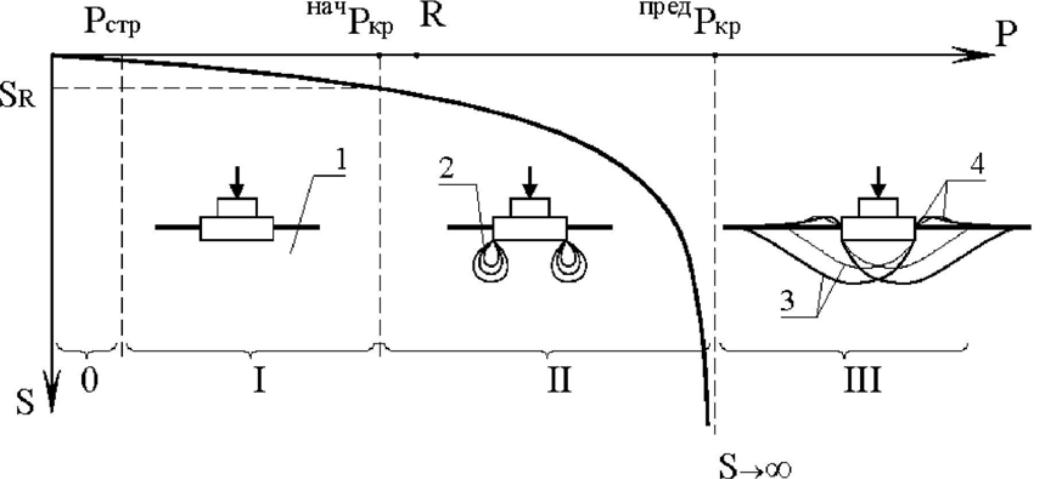

21) Критические нагрузки на грунт (начальная и предельная)

Две критические нагрузки: 1 — нагрузка, соответствующая началу возникновения в грунте зон сдвигов и окончанию фазы уплотнения, когда под краем нагрузки между касательными и нормальными напряжениями возникают соотношения, приводящие грунт (сначала у ребер подошвы фундаментов) в пре- дельное напряженное состояние, и 2 — нагрузка, при которой под загруженной поверхностью сформировываются сплошные области предельного равновесия, грунт приходит в неустойчивое состояние и полностью исчерпывается его несущая способность.

Величину первой нагрузки назовем начальной критической нагрузкой начРкр, еще совершенно безопасной в основаниях сооружений, так как до ее достижения грунт всегда будет находиться в фазе уплотнения, а вторую, при которой исчерпывается полностью несущая способность грунта,— предельной критической нагрузкой на грунт в данных условиях загружения.

![]()

Если

совершенно не допускать ни в одной точке

развития зон предельного равновесия

под подошвой фундаментов, то следует

положить в уравнении

![]()

Называя наибольшее давление, при котором ни в одной точке грунта не будет зон предельного равновесия (Zmax=0), начальным критическим давлением на грунт нач Pкрит :

![]()

Предельная нагрузка, соответствующая полному исчерпанию несущей способности грунта и сплошному развитию зон предельного равновесия, что достигается для оснований фундаментов при окончании формирования жесткого ядра, деформирующего основание и распирающего грунт в стороны.

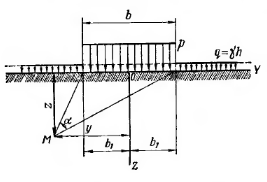

Впервые эта задача для невесомого грунта, нагруженного полосообразной нагрузкой (предельная величина которой определяется), была решена Прандтлем и Рейснером (1920—1921), причем для предельной нагрузки на грунт получено следующее выражение:

![]()

где q - боковая пригрузка, равная yh (h-глубина приложения полосообразной нагрузки.)