- •1)Физические и физико-механические свойства грунтов Физические свойства грунтов.

- •Связь физических и механических характеристик грунтов.

- •Механические свойства грунтов

- •2)Классификационные показатели скальных, связных и сыпучих грунтов Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.

- •3)Структурно-неустойчивые грунты, их особенности как основания для строительства Строительная классификация грунтов.

- •4)Просадочные грунты, методика их испытаний

- •5)Напряжения в грунтовых массивах

- •6)Напряжения от собственного веса грунта

- •7) Определение напряжений методом уловых точек

- •8)Дополнительные напряжения. Изобары, распоры, сдвиги

- •9)Классификация деформаций грунта

- •11) Водопроницаемость грунтов.

- •12)Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона

- •13)Прочностные характеристики грунтов. Понятия сцепления и внутреннего трения

- •14) Расчет осадок по методу послойного суммирования

- •15)Расчет осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя

- •16)Общая зависимость между деформациями и напряжениями

- •17)Прогноз осадки во времени

- •18)Круги Мора, уравнение Ранкина

- •19)Устойчивость грунта в откосах

- •Устойчивость грунта в откосах

- •Последовательность расчета

- •21) Критические нагрузки на грунт (начальная и предельная)

- •22)Реологические свойства грунтов

11) Водопроницаемость грунтов.

Механизмы передвижения влаги в грунтах.

Водопроницаемость – способность грунтов пропускать воду.

Движение разных видов воды в грунтах происходит при наличии градиента напора, вызванного разными физическими причинами: парообразный – под действием разности упругости водяного пара (зависящей от температуры), пленочный – разность осмотических давлений, капиллярный – разность адсорбции и гравитационный – разность напоров воды.

Существует 2 режима течения п/в: ламинарный - движение без перемешивания слоев воды, без вихреватости, с небольшими скоростями ( преобладает в грунтах). Турбулентный – характеризуется высокими скоростями, перемешиванием отдельных струй воды, пульсацией и завихрениями.

12)Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона

Прочность грунта. Закон Кулона.

Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона

Грунты в основании сооружений, а также при неодинаковых отметках их поверхности испытывают воздействие не только нормальных, но и касательных напряжений. Когда касательные напряжения по какой-либо поверхности в грунте достигают его предельного сопротивления, происходит сдвиг одной части массива грунта по другой. Сопротивление грунта сдвигу (предельное) может быть установлено испытанием его образцов на прямой сдвиг (срез), путем трехосного сжатия, вдавливанием штампа с шаровой или конусообразной поверхностью, по результатам среза грунта крыльчаткой по цилиндрической поверхности и другими способами.

Способность сопротивляться воздействию внешних усилий без полного разрушения. Потеря прочности грунтом при действии напряжений происходит в результате разрыва или сдвига. Сдвиг происходит при действии касательных напряжений определенной величины (оползень). Разрыв – при действии нормальных напряжений определенной величины (появление трещин).

Закон Кулона.

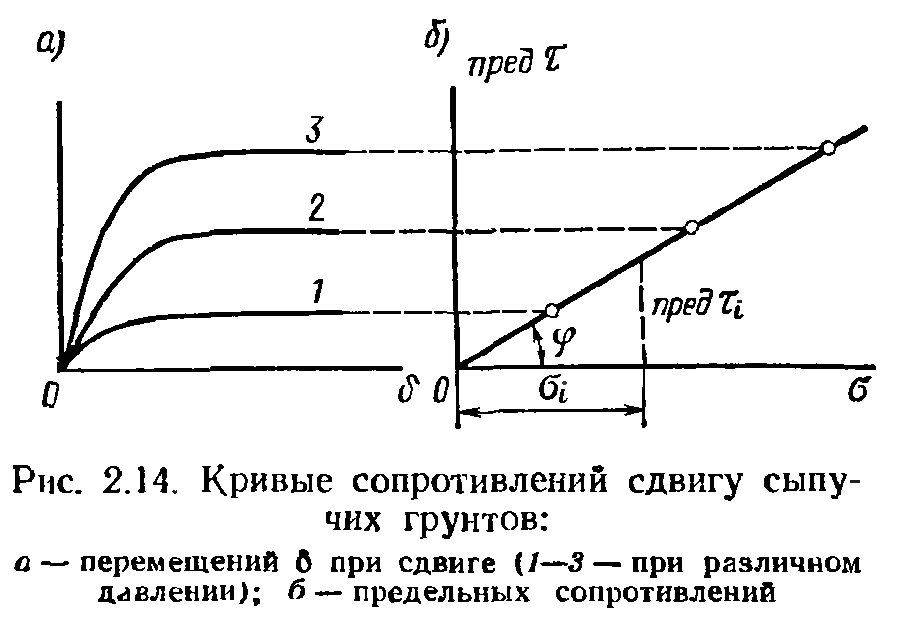

Предельное сопротивление сыпучих грунтов сдвигу есть сопротивление трению, прямо пропорционально нормальному давлению.

Согласно

кривой сдвига для сыпучих грунтов любое

предельное сдвигающее напряжение

τi:пред.

τi

= δ*tg

φ

Сыпучие грунты незначительно меняют свою плотность и практически этими изменениями при испытании сыпучих грунтов на предельное сопротивление сдвигу можно пренебречь.

13)Прочностные характеристики грунтов. Понятия сцепления и внутреннего трения

Определение нормативных и расчетных значений прочностных характеристик грунта, его плотности и удельного веса

Прочностные характеристики грунта — угол внутреннего трения φ и удельное сцепление, с — определяют не непосредственно из опытов, а после построения графиков (см. рис. 2.9 или 2.13). Поскольку построение этих графиков по точкам вносит в расчеты элемент субъективности, результаты серии опытов на сдвиг аппроксимируют прямой, используя для обработки экспериментальных данных метод наименьших квадратов. Тогда нормативные значения параметров прямой сn и tg φn находят по формулам:

где n — число экспериментов по определению сопротивления грунта сдвигу τi при напряжении σi, Δ — общий знаменатель этих выражений:

![]()

Расчетные значения прочностных характеристик с, φ и Rc (временное сопротивление на сжатие образцов скальной породы в водонасыщенном состоянии), а также плотности грунта ρ, удельного веса γ, которые используются для оценки устойчивости массивов грунтов, определяют по формуле (2.31). При нахождении указанных расчетных значений характеристик коэффициент надежности по грунту γg вычисляют из выражения

![]() (2.35)

где

ρT —

показатель точности оценки среднего

значения характеристики грунта.

Знак

перед показателем точности ρT выбирают

такой, который обеспечивает большую

надежность расчета. Величину устанавливают

по формулам:

для с и tg φ

ρT =

tα ν,

(2.36)

для Rc,

q и γ ρT =

tα ν/√n,

(2.37)

где tα —

коэффициент, зависящий от односторонней

доверительной вероятности α (табл. 2.1);

v — коэффициент вариации определяемой

характеристики, который вычисляется

по формуле

v = σ/Xn,

(2.38)

σ —среднее квадратичное отклонение

определяемой характеристики; Xn—

нормативное значение характеристики.

Среднее

квадратичное отклонение для с и tg φ

вычисляют по формулам:

(2.35)

где

ρT —

показатель точности оценки среднего

значения характеристики грунта.

Знак

перед показателем точности ρT выбирают

такой, который обеспечивает большую

надежность расчета. Величину устанавливают

по формулам:

для с и tg φ

ρT =

tα ν,

(2.36)

для Rc,

q и γ ρT =

tα ν/√n,

(2.37)

где tα —

коэффициент, зависящий от односторонней

доверительной вероятности α (табл. 2.1);

v — коэффициент вариации определяемой

характеристики, который вычисляется

по формуле

v = σ/Xn,

(2.38)

σ —среднее квадратичное отклонение

определяемой характеристики; Xn—

нормативное значение характеристики.

Среднее

квадратичное отклонение для с и tg φ

вычисляют по формулам:

Δ определяется из выражения (2.34). Среднее квадратичное отклонение для Rc, ρ и γ устанавливают по формуле:

(2.42)

где

Хn —

нормативное значение характеристики

(Rc,n,,

ρn или

γn);

Xi —

частное значение характеристики при

i-м определении.

(2.42)

где

Хn —

нормативное значение характеристики

(Rc,n,,

ρn или

γn);

Xi —

частное значение характеристики при

i-м определении.

Таблица 2.1. Значения коэффициента tu для определения показателя точности оценки среднего значения характеристики грунта рT

Пользуясь этими формулами, при числе экспериментов не менее 6 определяют необходимые расчетные значения характеристик грунта. При назначении числа определений следует иметь в виду, что чем больше будет проведено опытов, тем меньше будет значение tα при той же доверительной вероятности α (см. табл. 2.1), и, следовательно, искомое расчетное значение характеристики в большей степени приблизится к нормативному значению. В таком случае получится наиболее экономичное решение использования грунтов в основании.