- •Оглавление

- •Глава 1. Полиарилат и композиции на его основе 3

- •Глава 2. Материалы, методы обработки и методики исследований 10

- •Глава 3. Рентгеноструктурный анализ полиарилата и его композитов при взрывном прессовании 16

- •Введение

- •Глава 1. Полиарилат и композиции на его основе

- •Общие представления о полиарилате

- •1.2 Композиции на основе полиарилата

- •Глава 2. Материалы, методы обработки и методики исследований

- •2.1. Исследуемые материалы

- •2.2. Применяемые схемы взрывного прессования

- •2.3. Методики исследования свойств материалов

- •2.3.1. Физико-механические испытания

- •2.3.2. Рентгеноструктурный анализ

- •Глава 3. Рентгеноструктурный анализ полиарилата и его композитов при взрывном прессовании

2.3.2. Рентгеноструктурный анализ

Методы регистрации рентгеновской дифракционной картины

Для структурного анализа регистрация рентгеновских лучей может производиться фотографическим или ионизационным методами. Аппараты, в которых используется ионизационный способ, получили название дифрактометров.

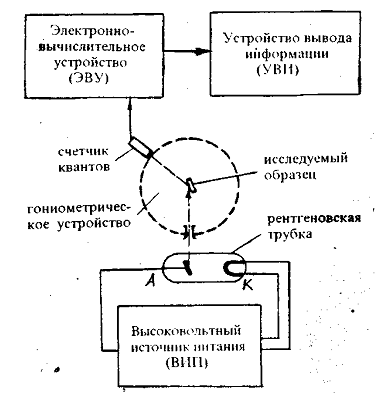

Наиболее точные измерения дифракционной картины проводятся на аппаратах с ионизационной регистрацией - дифрактометрах. На рис.3 показана блок-схема дифрактометра типа ДРОН. Рентгеновские лучи из окна рентгеновской трубки через две ограничительные диафрагмы направляются на исследуемый образец-шлиф, расположенный на оси гониометрического устройства.

Рисунок 3 - Блок-схема дифрактометра ДРОН-3

Конусы отраженных образцом лучей регистрируются счетчиком квантов, который может перемещаться по окружности гониометра вокруг исследуемого образца. Для того чтобы получить отражения от разных плоскостей кристаллов образец поворачивают относительно первичного пучка, одновременно перемещают и счетчик квантов. Когда какая-либо плоскость попадает в отражающее положение, счетчик квантов регистрирует отраженный луч. Угловая скорость перемещения счетчика вдвое больше скорости поворота образца, поэтому дифрагированные лучи всегда попадают в счетчик. Peгистрация рентгеновской картины с помощью дифрактометра происходит неодновременно и требует последовательного изменения угла отражения Θ.

Создаваемые в счетчике квантов сигналы поступают для обработки в электронно-вычислительное устройство. Устройство вывода информации дает сведения об интенсивности отраженных лучей в зависимости от положения исследуемого образца относительно первичного пучка, то есть угла отражения Θ. Эта информация регистрируется на ленте самопишущего потенциометра, на цифропечатающую машинку или на перфоленту.

Рентгеноструктурный анализ

Рентгеноструктурный анализ основан на явлении дифракции рентгеновских лучей на регулярной кристаллической структуре, т.е. каждое кристаллическое вещество в зависимости от симметрии кристалла, расположения атомов в решетке и расстоянии между атомами даст строго индивидуальную дифракционную картину.

Рентгеноструктурным анализом изучают металлы, сплавы, минералы, неорганические и органические соединения, полимеры, аморфные материалы, жидкости и газы, молекулы белков, нуклеиновых кислот и т.д. Наиболее успешно рентгеноструктурный анализ применяют для установления атомной структуры кристаллических тел. Это обусловлено тем, что кристаллы обладают строгой периодичностью строения и представляют собой созданную самой природой дифракционную решётку для рентгеновских лучей.

Глава 3. Рентгеноструктурный анализ полиарилата и его композитов при взрывном прессовании

110

200

211

220

310

Съемку проводили с фильтром.

Из рентгенограммы видно, что вольфрам отожженный в равновесном состоянии. Блоки крупные, более 2000А. Напряжения второго рода отсутствуют.

При данном наполнении, вследствие того, что отражающая способность рентгеновских лучей вольфрама значительно выше, чем у полиарилата, следовательно отражение от ПАр практически отсутствует.

Физическое уширение, являющееся интегральной характеристикой, равно нулю.

Определим период решетки:

а=dHKL

dHKL=λα1Cu/2sinΘ

2Θ=88,2˚

dHKL=1,54051/2*sin44,1=1,106

а=1,106 =3,128

=3,128

200

111

220

311

222

Съемку проводили без фильтра.

На рентгенограмме видны только линии меди. Медь в равновесном состоянии, блоки крупные больше 2000А. Напряжения второго рода отсутствуют. Физическое уширение равно нулю.

Отражающая способность рентгеновских лучей меди значительно выше, чем у полиарилата, поэтому видны в основном отражения меди.

Определим период решетки:

а=dHKL

dHKL=λα1Cu/2sinΘ

2Θ=95,5˚

dHKL=1,54051/2*sin47,75=1,041

а=1,041 =3,606

=3,606

200

311

222

220

111

Линии полимера очень слабые , так как отражающая способность металлов значительно выше, чем у полимера.

При данном количественном соотношении алюминия и полиарилата выявить ПАр не представляется возможным.

Решетка более совершенна, чем у вольфрама и меди. Видно четкое расщепление дуплета.

Определим период решетки:

а=dHKL

dHKL=λα1Cu/2sinΘ

2Θ=82,6˚

dHKL=1,54051/2*sin41,3=1,167

а=1,167 =4,043

Заключение

Список использованных источников

1. Арисова В.Н. Методы исследования материалов и процессов. Часть3.: учеб.пособие/ В.Н.Арисова/ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 98 с.

Афаунова З.И., Шустов Г.Б., Машуков К.И. и др.

Лабораторный практикум по высокомолекулярным соединениям.

– Нальчик: Каб.-Балк. ун.-т, 2003. – 92 с.

Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с

Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.