- •Введение

- •Выбор метода определения запыленности воздуха

- •Выбор факторов

- •3. Область определения факторов, выбор нулевых уровней и интервала варьирования факторов

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Построение математической модели пыления

- •Графический анализ влияния факторов

- •Переход от натуральных z к безразмерным X осуществляется при помощи формул кодирования:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению и расчёту индивидуального задания «Построение математической модели запылённости воздуха (расчёт регрессионных моделей второго порядка с использованием рототабельного планирования) по дисциплине «Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды» для студентов специальности экология

.

.

Днепропетровск НМетАУ 2011

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению и расчёту индивидуального задания «Построение математической модели запылённости воздуха (расчёт регрессионных моделей второго порядка с использованием рототабельного планирования)» по дисциплине «Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды» для студентов специальности экология

Утверждено

на заседании кафедры

ИЭ и ОТ

Протокол № __ от 31.01.11

.

Днепропетровск НМетАУ 2011

УДК 539.1,03/06

Методические указания к проведению и расчёту индивидуального задания «Построение математической модели запылённости воздуха» по дисциплине «Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды» для студентов специальности экология / Сост.: В.П.Бобылев, А.В.Саввин. Днепропетровск: НМетАУ, 2011. 16 с.

Дана теоретическая оценка пыления шихты, описана схема установки для определения запылённости воздуха и подготовка её к работе. На основании опытных данных построена модель пыления шихты. Работа может быть использована при проведении индивидуальных заданий по дисциплине «Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды» для студентов специальности экология

.

Составители: В.П.Бобылев, канд.техн.наук, доц.

А.В.Саввин, канд.техн.наук, доц.

Ответственный за выпуск С.М.Крышын, канд.техн.наук, доц.

Рецензент М.П.Сухой, канд. техн. наук, доц. /УГХТУ/

Редактор О.И.Лукьянец

Подписано к печати 01.02.11. Формат 60*84 1/16. Бумага типогр.

Печать плоская. Уч.-изд.л. 0,65. Усл. печ.л. 0,64

Тираж 100 экз. Заказ №__

Национальная металлургическая академия Украины,

320635, Днепропетровск, пр. Гагарина, 4

ООО Фирма «Сервис», 320005, пр. Гагарина, 21

Введение

В наше время человечество столкнулось с необходимостью решения ряда экологических проблем. В чёрной металлургии – это загрязнение воздушного и водного бассейнов, а также необходимость складирования огромного количества отходов. Основными отходами металлургического производства являются шламы и шлаки. Агломерационные шламы образуются при гидроудалении пыли из мешков «мультициклонов», из аппаратов мокрой очистки технологических и аспирационных газов. В отдельных случаях шламы образуются при промывке трубопроводов, уборке помещений, при гидроочистке вагонов. Удельный выход шламов газоочисток колеблется от 10 до 15 кг на тонну агломерата. Вынос пыли в кислородно-конверторных агрегатах с донной продувкой составляет 25 кг на тонну стали, в то же время в конверторах с верхней продувкой – 45-60 кг на тонну стали. Источником выделения значительного количества пыли является работа оборудования и агрегатов, транспортировка и перегрузка сыпучих материалов.

Находясь в открытом складировании, пылевидные фракции под воздействием солнечной энергии и ветровых потоков переходят в аэрозоли и мигрируют в приземном слое на значительные расстояния, загрязняя воздушный бассейн, привнося в почву и в открытые водоёмы оксиды тяжёлых металлов. А под действием осадков в виде металлосодержащих солей и других соединений попадают в подпочвенные воды, изменяют их химический состав, что не редко приводит к деградации экологической системы.

Среди задач прикладной и теоретической экологии далеко не последнее место занимает прогнозирование поведение экосистем под действием тех или иных факторов, выбор оптимальной стратегии эксплуатации экосистемы, экологическая оценка различных технологий промышленности и сельского хозяйства и т. д. Средством решения этих и многих других задач является математическое моделирование построение математических моделей и анализ их подходящими средствами современной математики. Математическая модель реального объекта это такое его отображение, которое позволяет описать существенные стороны объекта языком математической логики и математических формул.

Но построение моделей реальных систем, с которыми человек сталкивается на практике, очень сложно из-за необходимости учитывать большое количество факторов, влияющих на систему. Поэтому, в этом индивидуальном задании необходимо рассчитать и построить модели влияния различных факторов на пыление шламосодержащей шихты шихты.

Выбор метода определения запыленности воздуха

В данной работе рассмотрим зависимость пыления шихты от некоторых факторов в лабораторных условиях с помощью следующей установки.

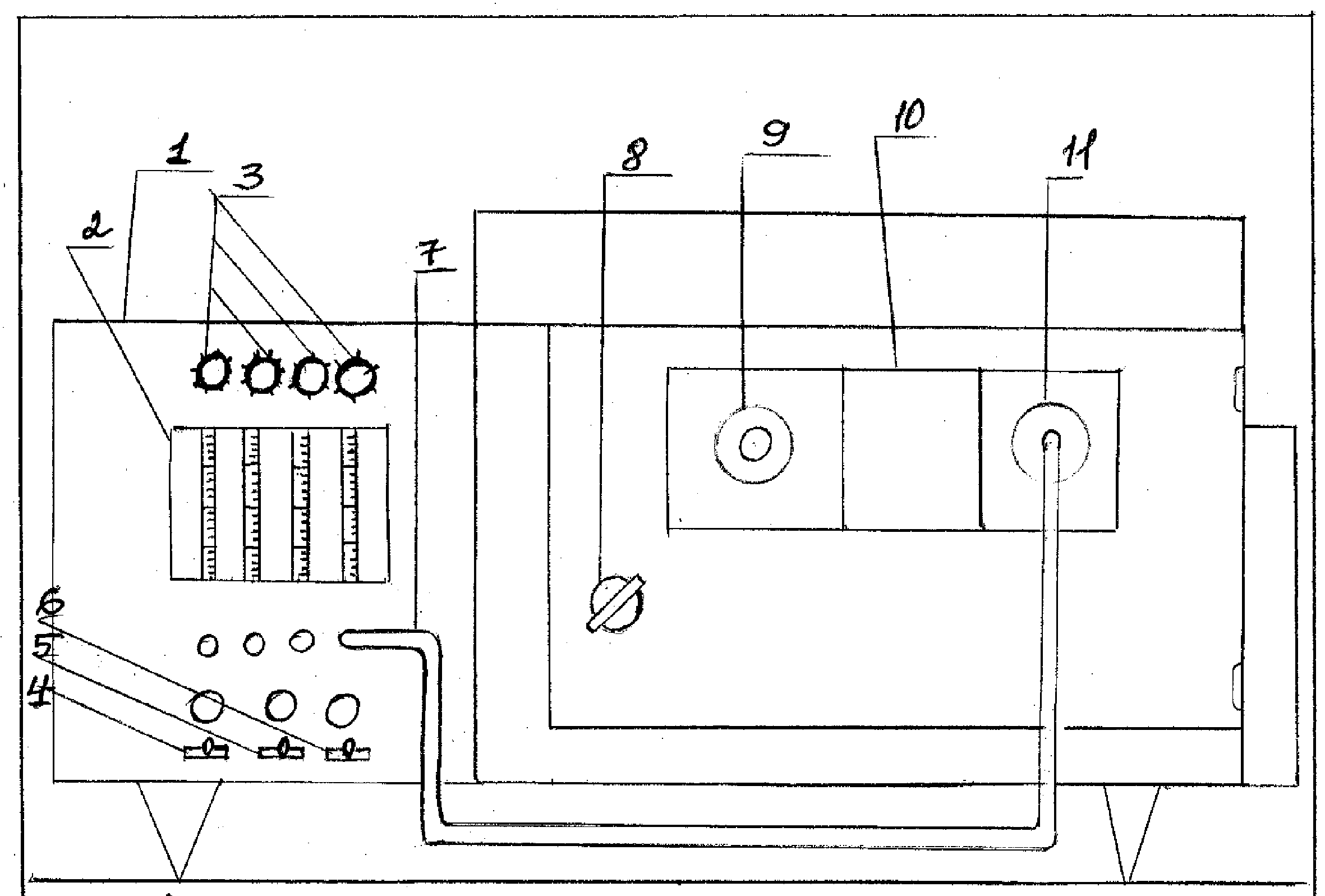

Рис. 1 Схема установки для определения запылённости воздуха

где: 1 – приборный отсек; 2 – ротаметры; 3 – ручка регулировки расхода воздуха ротаметра; 4 – тумблер установки; 5 – тумблер аспиратора; 6 – тумблер вентилятора; 7 – шланг; 8 – ручка пылевой камеры; 9 – рукоятка дозатора с пылью; 10 – открывающаяся стенка пылевой камеры; 11 – патрон с фильтром.

Для определения запыленности воздуха используются различные методы, в том числе:

весовой (гравиметрический) метод;

счетный (колламетрический) с микроскопическим анализом размеров, дисперсного состава и структуры пылевых частиц.

В данной работе, изучается весовой метод, который признан стандартным. Сущность этого метода заключается в просасывании определенного объема воздуха через взвешенный до отбора фильтр. По увеличению массы фильтра за счет осаждения на нем пыли определяется ее весовое содержание в пересчете на 1м3 воздуха.

![]() ,

где (1)

,

где (1)

n – весовая концентрация пыли;

m1 – масса фильтра до отбора пыли, (мг);

m2 – масса фильтра после отбора пыли, (мг)

V0 – объем воздуха, прошедшего через фильтр (м3), приведенный к нормальным условиям (Т = 0С; Р = 760 мм. рт. ст.)

![]() ,

где (2)

,

где (2)

T – температура анализируемого воздуха, (К);

В – барометрическое давление, (мм. рт. ст.)

Vt – количество воздуха, прошедшего через фильтр, при T и давлении В, (м3)

![]() ,

где (3)

,

где (3)

Q – расход воздуха за время опыта (л/мин);

t – время проведения опыта – продолжительность работы аппарата после установки фильтра, (мин.)

Подставив формулы (2) и (3) в выражение (1), получим:

![]()