- •Тема 1. Теоретические основы организационного моделирования

- •Тема 2. Системный подход к теории моделирования организаций

- •Этап предпринимательства (рождение).

- •Этап коллективизма (детство).

- •Этап формализации и управления (юность).

- •Этап выработки долговременной структуры (зрелость).

- •Этап упадка.

- •Тема 3. Теоретические основы организационного поведения

- •Тема 4. Основы моделирования организационного поведения

- •Тема 5. Интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал в системе организационного поведения

- •Тема 6. Место и роль мотивации в системе организационного поведения

- •Тема 7. Основные направления проявления групповой динамики

- •Тема 8. Управление поведением коллектива организации

- •Тема 9. Роль корпоративной культуры в системе организационного поведения

Тема 2. Системный подход к теории моделирования организаций

Организации как открытые и закрытые системы

Система представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых частей, составленных в таком порядке, который позволяет воспроизвести целое в любых условиях. При рассмотрении организации в качестве системы ее подразделения и прочие составные части являются подсистемами в рамках более крупной системы, обеспечивая при этом синергический эффект.

Различают системы закрытые и открытые. Понятие закрытой системы порождено естественными науками. Закрытая организационная система находит ограниченное применение, так как ее основные функции — самовыживание и саморепродуцирование. Она не может быть подсистемой системы экономических и социальных отношений в обществе и соответственно не может выполнять значимую для общества миссию и осуществлять экономическую или иную деятельность.

Открытая система, напротив, ориентирована на взаимодействие со внешней средой. Степень открытости меняется в результате каких-либо изменений в рамках системы. Открытая система может приобрести черты закрытой, если со временем контакты с окружением становятся ограниченными.

Для открытых систем характерна тенденция к усложнению и дифференциации, иными словами, по мере роста они стремятся к большей специализации элементов и усложнению структуры.

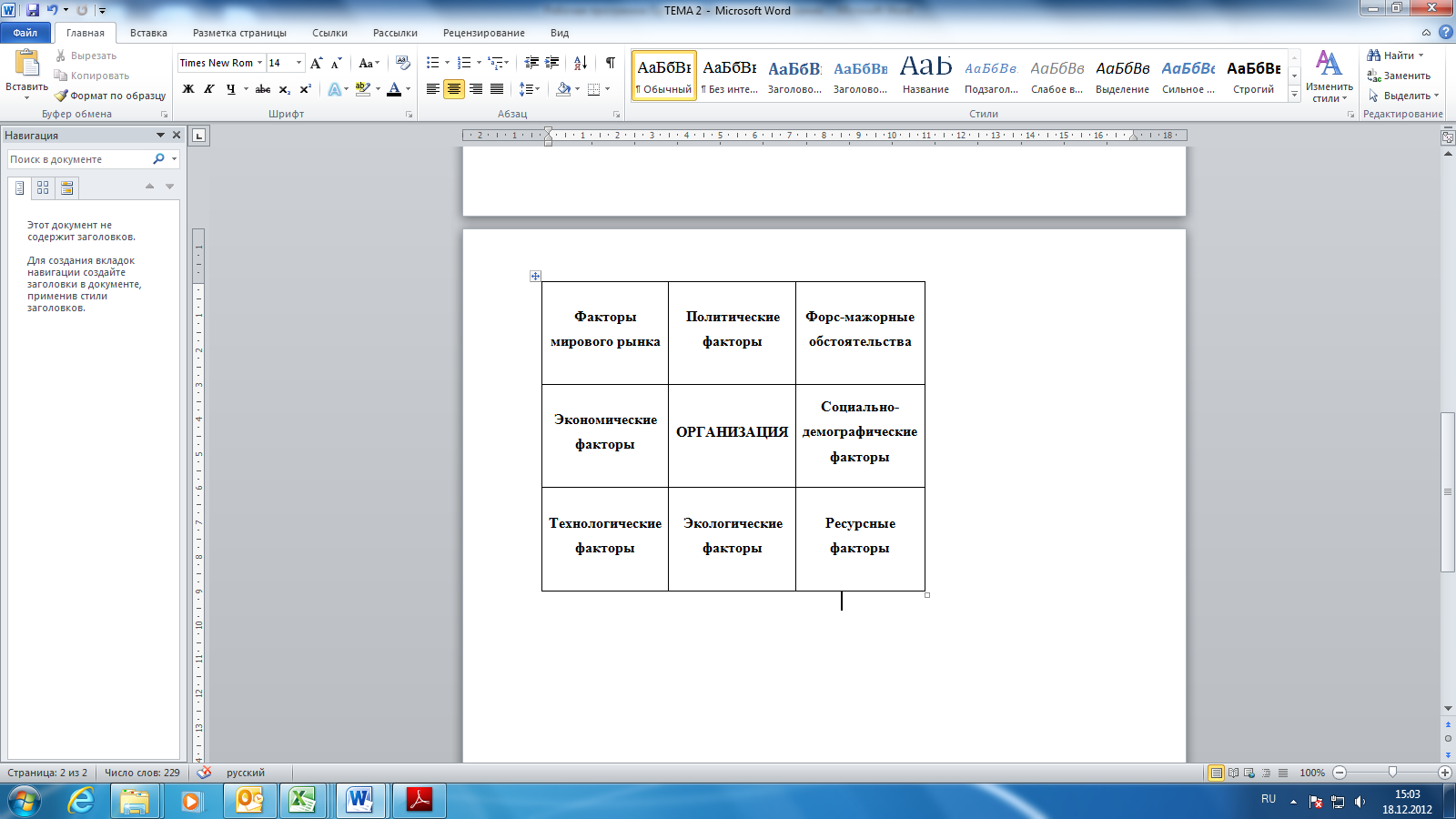

Открытые системы обладают, однако, некоторыми специфическими чертами. Первая из них — это наличие взаимозависимости между системой и внешней средой. Существует граница, отделяющая систему от ее окружения. Изменения в окружающей среде влияют на один или несколько элементов системы, и наоборот. Внешняя среда организации схематически представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема внешней среды организации

Вторая черта — адаптивность организации. Она отражает изменения внешней и внутренней среды. Поэтому в основе построения организации лежат предпосылки ее изменений не только экономического, научно-технического, политического, но и социального и этического характера. Организация создается так, чтобы она достигала своих целей и эффективно помогала работникам реализовать индивидуальные цели в настоящее время и в будущем. Таким образом, действенная организация не может быть статичной.

Третья черта — обратная связь, имеющая принципиальное значение для функционирования организаций как открытых систем.

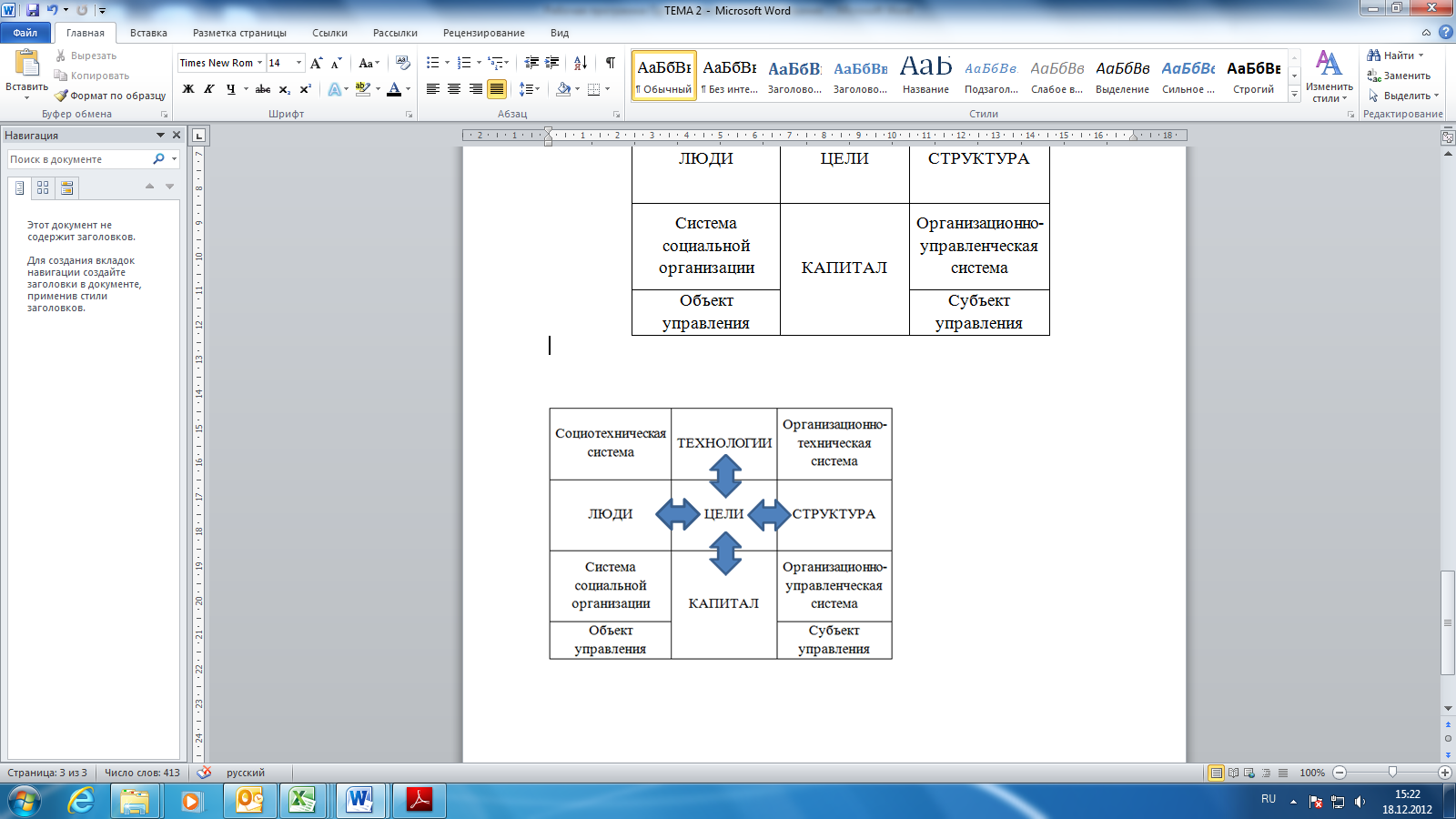

Внутренняя среда организации схематически показана на рисунке 2.2. Она влияет на эффективность ее деятельности не меньше, а в определенные периоды жизненного цикла – даже больше, чем внешняя среда. Один из самых важных параметров внутренней среды — поведение групп и индивидуумов в организации.

Организации свойствен циклический характер функционирования. В случае нарушения или окончания цикла без возможности дальнейшего существования организационные системы предрасположены к сокращению или распаду на части. Если система не получает энергии и новых вложений из внешней среды, то со временем возможно ее сокращение. В открытой системе постоянный приток ресурсов в систему и постоянный отток результатов обеспечивают ее определенную динамическую сбалансированность, что позволяет ей избежать ликвидации и расширяться.

Рисунок 2.2 – Схема внутренней среды организации

Формирование гармоничной организационной структуры обеспечивается сочетанием трех базовых принципов:

Принцип иерархии – в мире не существует систем, в которых все элементы были бы полностью равноправны и несли бы одинаковую ответственность за конечный результат.

Принцип обеспечения возможности для системы вернуться в исходное состояние после изменений (гомеостаз), а также способности к воспроизведению самой себя (репродукции).

Принцип повышения приспособляемости системы к различным изменениям во внутренней и внешней среде (адаптивности).

Структурная модель организационной системы

Проектированию любой организационной системы предшествует этап аналитической работы. Он проявляется не только в использовании законов и принципов организации, но и в выполнении конкретных научных исследований и разработок экономического, социального, технического, технологического, профиля для создания прообраза организационного объекта. Универсальным средством выполнения аналитического этапа является моделирование организации на основе системного подхода.

Моделирование — это адекватное замещение объектов-оригиналов другими объектами-моделями, которые более удобны для изучения свойств объекта-оригинала. Моделирование позволяет выполнять теоретические обобщения, осуществлять проектирование, не прибегая к дорогостоящим опытам на реальных объектах.

Модель

организационной системы

в наиболее общем случае — это упорядоченное

множество

в наиболее общем случае — это упорядоченное

множество

элементов

элементов

,

отвечающее требованиям

,

отвечающее требованиям

целевой функции. То же самое определение

можно представить в форме:

целевой функции. То же самое определение

можно представить в форме:

(1)

(1)

где

– структура или строение организационной

системы;

– структура или строение организационной

системы;

– элементы

структуры (элементы — неделимые, а

компоненты — иерархические подсистемы

из

элементов);

– элементы

структуры (элементы — неделимые, а

компоненты — иерархические подсистемы

из

элементов);

– критерий

цели или целевая функция;

– критерий

цели или целевая функция;

– параметры

или показатели целевой функции.

– параметры

или показатели целевой функции.

Для

более полного описания поведения

организационных систем применяют

понятие их развития

,

т.е. целенаправленного изменения во

времени как структуры

,

так и функции

,

т.е. целенаправленного изменения во

времени как структуры

,

так и функции

системы. Таким образом, для описания

организационной системы любого назначения

можно использовать множество

системы. Таким образом, для описания

организационной системы любого назначения

можно использовать множество

для моделирования структуры,

функционирования и развития системы

во времени.

для моделирования структуры,

функционирования и развития системы

во времени.

Моделирование на концептуальном уровне описания организационных процессов принято начинать от цели (целевой функции), т.е. от ожидаемого или необходимого результата. При этом в качестве постулатов на концептуальном уровне моделирования организационных систем можно сформулировать следующие утверждения:

Цель — внешняя категория по отношению к организационной системе: она либо определяется внешней средой самоорганизующейся системы, либо ставится системой более высокого иерархического уровня.

Главным в организационном проектировании является не средство, а цель.

Следствия:

Процесс и структура могут быть организованы, если задана цель;

Параметры цели должны быть качественно определены и количественно измеримы.

Структура организационной системы должна обеспечивать процесс достижения цели.

Процесс достижения цели должен быть управляемым, т.е. способным изменять свое движение в обеспечение поддержания развития структуры и (или) функции.

Следствия:

В управляемой организационной системе должен существовать контур управления в виде управляющей и управляемой частей, соединенных линиями прямой и обратной связи;

Для управления организационной системой необходимо моделирование функции цели.

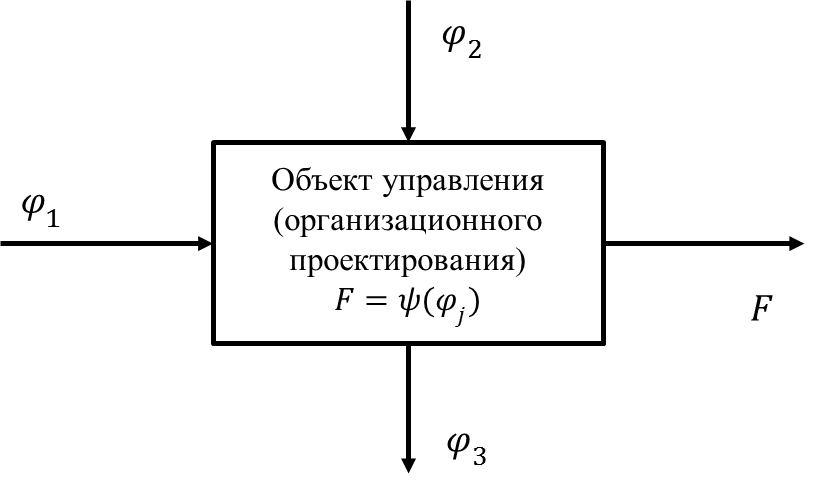

Более подробного рассмотрения требует системный подход к описанию и декомпозиции целевой функции. Для концептуального описания функционирования организационных систем различной природы можно воспользоваться теоретической концептуальной моделью любого объекта организационного проектирования (рис. 2.3).

Приведенные

на рисунке 2.3 переменные имеют следующие

значения:

– целевая функция;

– «входная» переменная;

– «входная» переменная;

– факторы внешней среды;

– факторы внешней среды;

– параметры состояния организационной

системы, например организационно-технический

уровень производства.

– параметры состояния организационной

системы, например организационно-технический

уровень производства.

Рисунок 2.3 – Теоретическая модель объекта организационного проектирования

Для создания или реорганизации сложных организационных систем нередко используют реальное моделирование в виде проведения различных научных, организационных, производственных экспериментов, испытаний объектов, которые подтверждают или опровергают адекватность концептуальных или проектных моделей реальным условиям. Реальное моделирование является итоговой оценкой практической пригодности результатов проектирования.

Модель развития организации: фазы жизненного цикла

Под жизненным циклом организации понимают предсказуемые изменения в ней, связанные с определенной последовательностью состояний. В соответствии с этим понятием существуют отчетливые этапы, характерные для всех организаций, с предсказуемыми, а не случайными переходами между ними.

Продолжительность цикла зависит от действий организации и определяется следующими факторами:

отраслевой принадлежностью бизнеса (чем динамичнее бизнес, тем короче каждый этап);

напряженностью (интенсивностью) работ на каждом этапе (чем напряженнее работа, тем короче этапы);

сложностью работ (чем сложнее работы, тем продолжительнее этапы);

наличием материальных ресурсов (при отсутствии ресурсов этапы становятся более продолжительными);

наличием барьеров в общении и поступлении информации (при существовании между сотрудниками взаимопонимания продолжительность этапов сокращается);

уровнем подготовки работников организации.

Существует множество характеристик этапов жизненного цикла, однако обобщающим является подход Мильнера. Он предусматриваем следующие этапы жизненного цикла организации: