- •АнАтомия животных в двух томах

- •Ю.Ф. Юдичев, в.В. Дегтярев, а.Г. Гончаров

- •Оренбург Издательский центр огау

- •Спланхнология

- •Полости тела

- •Общие закономерности строения внутренних органов

- •Аппарат пищеварения

- •Фило- и онтогенез аппарата пищеварения

- •Отделы и органы аппарата пищеварения

- •Полость рта и ее органы

- •Пищевод

- •Желудок

- •Аппарат дыхания

- •Фило- и онтогенез органов дыхания

- •Нос и носовая полость

- •Гортань

- •Мочеполовой аппарат

- •Мочевые органы

- •Фило- и онтогенез органов мочеотделения

- •Мочеточник

- •Мочевой пузырь

- •Половые органы

- •Фило- и онтогенез органов размножения

- •ЖелеЗы ВнуТРенней СеКРеции

- •Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции

- •Фило- и онтогенез эндокринных желез

- •Общие принципы построения желез внутренней секреции

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Гипофиз

- •Ангиология Сердечно-сосудистая система

- •Филогенез сердечно-сосудистой системы

- •Онтогенез сердечно-сосудистой системы

- •Круги кровообращения

- •Кровообращение у взрослого животного

- •Строение сердца

- •Учение о сосудах – ангиология

- •Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов

- •Артериальные сосуды малого круга кровообращения

- •Артерии большого круга кровообращения

- •Дуга аорты и ее ветви

- •Венозные сосуды

- •Лимфатическая система

- •Фило- и онтогенез лимфатической системы

- •Лимфатические узлы домашних млекопитающих и их видовые особенности

- •Органы кровообразования и иммунной защиты организма

- •Общие принципы построения нервной системы

- •Развитие нервной системы

- •Центральный отдел нервной системы

- •Спинной мозг

- •Pucунок 163 – Paзвитие спинного мозга:

- •Головной мозг

- •Характеристика отделов головного мозга Ромбовидный мозг

- •Центральные проводящие пути нервной системы

- •Сосуды спинного мозга

- •Периферический отдел нервной системы

- •Строение периферического нерва

- •Закономерности хода и ветвления нервов

- •Спинномозговые нервы

- •Шейные нервы

- •Плечевое сплетение

- •Грудные нервы

- •Поясничные нервы

- •Крестцовые нервы

- •Хвостовые нервы

- •Черепные нервы

- •Вегетативная, или автономная, нервная система

- •Состав вегетативного отдела нервной системы

- •Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Центры парасимпатической части вегетативного отдела нервной системы, их нервные проводники и ганглии

- •Зрительный анализатор

- •Орган зрения

- •Статоакустический анализатор

- •Строение преддверноулиткового органа

- •Проводящие пути, подкорковые и корковые центры статоакустического и вестибулярного анализаторов

- •Орган обоняния

- •Орган вкуса

- •ОСоБенноСТи анаТоМии ДоМаШних пТиц

- •Скелетная мускулатура

- •Кожный покров

- •Аппарат пищеварения

- •Аппарат дыхания

- •Аппарат мочеотделения

- •Аппарат размножения

- •Органы кроволимфообращения

- •Органы внутренней секреции

- •Нервная система

- •СоДеРЖание

- •АНатОмИя живОтНыХ

- •460014, Г. Оренбург‚ ул. Челюскинцев‚ 18.

Гортань

Гортань – larynx – служит начальным отделом дыхательного тракта, располагается между глоткой и трахеей и выполняет разнообразные функции. Она проводит воздух из глотки в тра- хею и обратно, изолирует дыхательный путь при проглатывании корма, укрепляет трахею на подъязычной кости, создает опору для каудального констриктора глотки и начала пищевода, служит органом голосообразования. Остов гортани состоит из подвижно соединенных хря- щей, на которых укрепляются мышцы гортани и глотки. Со стороны полости хрящи гортани покрыты слизистой оболочкой, образующей ряд складок. В стенках гортани имеются сосуды и нервы.

Остов гортани состоит из пяти хрящей (рис. 40), соединенных подвижно связками. Основным хрящем является кольцевидный; впереди него располагаются щитовидный и два черпаловидных хряща, а впереди щитовидного хряща – надгортанный хрящ. Хрящи гортани обеспечивают зияние просвета гортани (для проведения воздуха); управляются мышцами.

Особенности. у собаки желудочки гортани хорошо выражены и вентрально соприкаса- ются друг с другом. Голосовые складки большие и направлены несколько косо вперед и вниз.

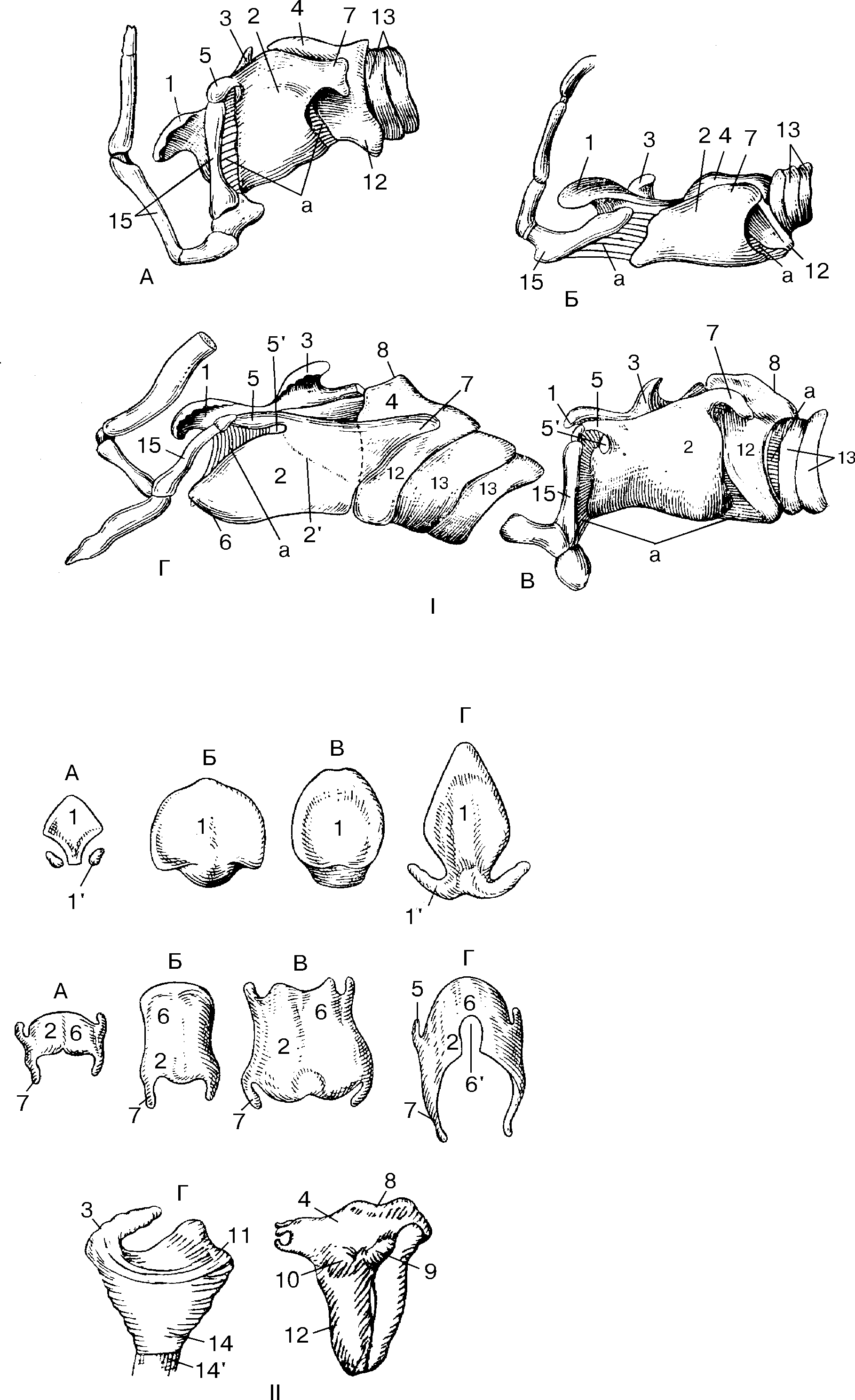

Рисунок 40 – хрящевой скелет гортани (I) и отдельные хрящи гортани (II):

А – собаки; Б – свиньи; В – коровы; Г – лошади; 1 – cartilago epiglottica (надгор танный хрящ); 1' – сartilago cuneifor mis (клиновидный хрящ), 2 – lamina thyroidea (щитовидный хрящ); 2' – linea obliqua; 3 – cartilago corniculata (рожковый хрящ);

4 – lamina cricoidea (пластинка коль цевидного хряща); 5 – cornu craniale (передние рожки щитовидного хряща); 5' – incisura thyreoidea (щитовидная вы резка); 6 – пластинка щитовидного хря ща; 6' – incisura caudalis; 7 – cornu caudale (задние рожки щитовидного хряща); 8 – processus muscularis (мышечный гре бень); 9 – facies articularis arytaenoidea;

10 – facies articularis thyreoidea; 11 – crista muscularis (мышечный гребень); 12 – arcus cricoideus (дужка кольцевид ного хряща); 13 – cartilago trachealis; 14 – processus vocalis (голосовой отросток); 14' – голосовая связка; 15 – подъязычная

кость; а – связка

у свиньи голосовые складки идут косо назад и вниз; они разделены на большие передние и задние малые части, между которыми открываются небольшие, щелевидной формы отвер- стия желудочков гортани.

у жвачных голосовые складки расположены перпендикулярно дну глотки. Желудочки гортани отсутствуют. Срединный карман гортани имеется только у мелких жвачных.

у лошади желудочки гортани сильно развиты, лежат медиально от пластинки щитовидно- го хряща. Голосовые складки направлены косо вперед и вниз.

Перстневидный, или кольцевидный, хрящ – cartilago cricoidea – гиалиновый, состоит из пла- стинки и дуги (lamina et arcus cartilaginis cricoideae). Пластинка обращена дорсально. Снаружи на ней выступает срединный гребень (crista mediana), а на переднем крае – суставные поверх- ности кольцевидного хряща (facies articularis arytenoidea). Задний край пластинки истончен. На латеральной поверхности дуги с каждой стороны находятся маленькие суставные фасетки (facies articularis thyroidea) для сочленения с каудальными рожками щитовидного хряща. Кау- дально кольцевидный хрящ граничит с трахеей.

Щитовидный хрящ – cartilago thyroidea – гиалиновый. Он представляет собой хрящевую пластинку (lamina dextra et sinistra), согнутую желобообразно, которая служит основой вен- тральной и боковых стенок гортани. На дорсальном крае пластинки возвышаются передние и задние рожки (cornu rostrale et caudale), из них задние служат для сочленения с кольцевидным хрящем, а передние – с большими рогами подъязычной кости. Передние рожки щитовидного хряща отделены от его переднего края щитовидной вырезкой (incisura thyroidea rostralis), затя- нутой связкой. В этой связке остается щитовидное отверстие (for. thyroideum), через которое в слизистую оболочку гортани проникает краниальный гортанный нерв.

Черпаловидный хрящ – cartilago arytenoidea – парный, неправильной формы. Он состоит из основания (basis cartilaginis arytenoideae) и выступающего от него вперед и загнутого крюч- ком дорсально рожкового отростка (proc. corniculatus). На основании с наружной поверхности возвышается мышечный отросток (proc. muscularis). Вентральный угол основания называется голосовым отростком (proc. vocalis), на нем закрепляются голосовые связки и мышцы.

Черпаловидные хрящи соединяются суставами с передним краем пластинки кольцевидно- го хряща и соприкасаются друг с другом своими рожковыми отростками. рожковые отростки поддерживают черпаловиднонадгортанные складки слизистой оболочки при входе в гортань.

Надгортанный хрящ – cartilago epiglottica – ромбовидная, или листовидная, изогнутая пла- стинка из эластичного хряща, служащая остовом надгортанника (epiglottis). На надгортаннике различают основание (basis), верхушку (apex), стебелек (petiolus epiglottidis), латеральные края (margines laterales), язычную и глоточную поверхности (facies lingualis et laryngea). Основанием хрящ соединяется связкой с передним краем щитовидного хряща. Отогнутая его вершина на- правлена вперед.

Все хрящи гортани соединяются друг с другом суставными капсулами, а щитовидный хрящ, кроме того, связками с большими рожками подъязычной кости и с надгортанником (рис. 41, 42).

Особенности. у собаки гортань в целом короткая, широкая. Пластинка кольцевидного хряща широкая; дуга у начала также широкая, вентрально по переднему краю имеет глубо- кую вырезку (incisura thyroidea rostralis). Щитовидный хрящ короткий и высокий, на пластинке выступает косая линия (linea obliqua) для прикрепления мышцы. Черпаловидные хрящи не- большие; между ними и пластинкой кольцевидного хряща вставлен межчерпаловидный хрящ (cartilago interarytenoidea). Надгортанный хрящ четырехугольной формы; утолщенное основа- ние его образует стебелек. Около основания находятся значительные клиновидные отростки (proc. cuneiformes), соединяющиеся связками с черпаловидными хрящами.

у свиньи гортань в целом относительно длинная. дуга кольцевидного хряща стоит очень косо по отношению к пластинке. Щитовидный хрящ длинный, передний край его несколько утолщен, кзади пластинки хряща становятся более высокими. Краниальные рожки отсутству- ют. рожковые отростки черпаловидных хрящей на свободных концах раздвоены; между ними и пластинкой кольцевидного хряща вставлен маленький межчерпаловидный хрящ. Надгор- танный хрящ округлый и широкий.

у жвачных пластинка кольцевого хряща образует с дугой острый угол. Каудальные рож- ки щитовидного хряща крючкообразны, с кольцевидным хрящем соединяются связками. На

черпаловидном хряще хорошо развиты голосовые отростки. Надгортанный хрящ овальной формы.

у лошади пластинка кольцевидного хряща образует с дугой прямой угол. Щитовидный хрящ имеет глубокую щитовидную каудальную вырезку (incisura thyroidea caudalis), вслед- ствие чего тело хряща короткое и имеет гортанный выступ (prominentia laryngea). Пластинка щитовидного хряща ромбической формы; латерально на ней выступают косые линии (linea obliqua) – места для прикрепления мышц. Основание черпаловидных хрящей большое. Над- гортанный хрящ удлиненной листовидной формы; от его основания вправо и влево отходят клиновидные отростки (proc. cuneiformis).

Полость гортани – cavum laryngis – выстлана изнутри слизистой оболочкой, являющей- ся продолжением слизистой глотки и корня языка, переходит в слизистую оболочку трахеи (рис. 40). Вход в гортань (aditus laryngis) – ограничен со стороны глотки вентрально надгор- танником (epiglottis), а с боков – черпаловиднонадгортанными складками (plica aryepiglottica). В основе надгортанника лежит надгортанный хрящ (cartilago epiglottica), а в основе дорсаль- ных отделов надгортанночерпаловидных складок – рожковые отростки (processus corniculatus) черпаловидных хрящей. Надгортанник представляет собой клапан, закрывающий вход в гор- тань при проглатывании пищи. На боковой стенке гортани слизистая оболочка справа и слева образует преддверную и голосовую складки, между которыми находится желудочек гортани (ventriculus laryngis). Желудочек располагается медиально от пластинки щитовидного хряща. Преддверная складка (plica vestibularis) лежит впереди входа в желудочек; в ее основу заложена желудочковая мышца (m. ventricularis). Голосовая складка – plica vocalis – находится позади желудочка гортани. Она представляет собой складку слизистой оболочки, переходящую с го- лосового отростка черпаловидного хряща на тело щитовидного хряща. В ее толще заложены голосовая связка (lig. vocale), построенная из эластичной ткани, голосовая мышца (m. vocalis). Напряжением голосовых губ при выдыхании регулируются звуковые колебания воздуха.

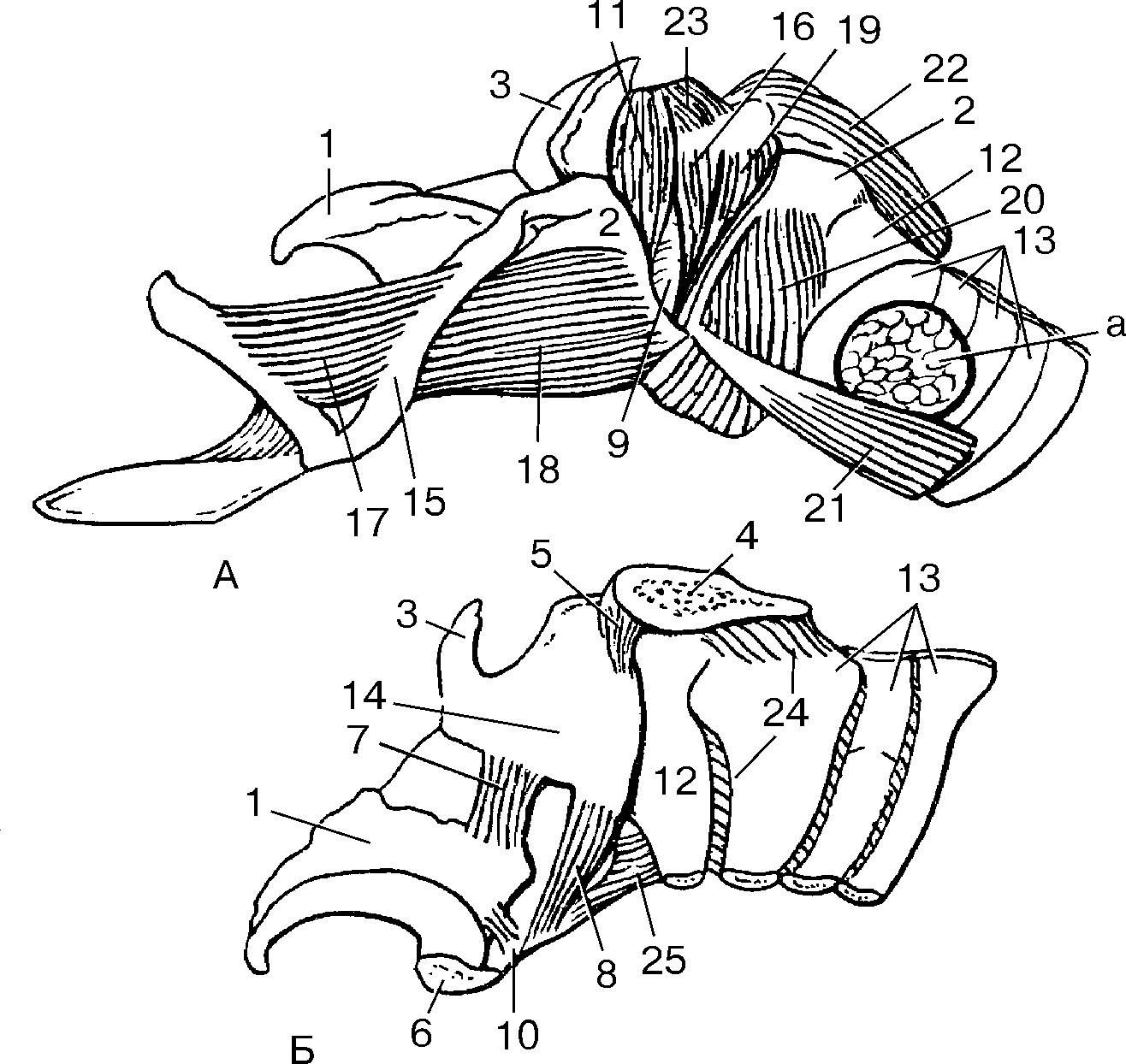

Рисунок 41 – правая половина гортани с медиальной поверхности:

А – собаки; Б – свиньи; В – коровы; Г – лошади. 1 – epiglottis (надгортанник); 2 – plica aryepiglottica (чер паловиднонадгортанная складка); 3 – processus corniculatus (рожок черпаловидного хряща); 4 – пластинка кольцевидного хряща; 5 – подъязычнонадгортанная м.; 6 – тело щитовидного хряща; 7 – vestibulum laryngis (преддверие гортани); 8 – plica ventricularis (кармашковая складка); 9 – ventriculus laryngis lateralis (боковой гортанный кармашек, пунктиром показаны границы кармашка); 10 – labium vocalis (голосовая губа, у свиньи раздвоена); 11 – дужка кольцевидного хряща; 12 – хрящи трахеи; 13 – тело подъязычной кости; 14 – cavum laryngis proprium (полость гортани)

Часть полости гортани впереди голосовых складок называется преддверием гортани (vestibulum laryngis) с щелью преддверия (rima vestibuli). Слизистая оболочка преддверия выстла- на плоским многослойным эпителием. В вентральной стенке преддверия позади надгортанни- ка заметно небольшое углубление – срединный карман гортани (recessus laryngis medianus).

Часть гортани между черпаловидными хрящами и голосовыми складками называется го- лосовой щелью (rima glottidis), имеющей дорсальный, более широкий отдел между хрящами, называемый дыхательной или межхрящевой частью (pars intercartilaginea), и вентральный от- дел, располагающийся между голосовыми складками, именуется межперепончатой частью (pars intermembranacea), составляющей собственно голосовой аппарат (glottis). Позади голосо- вых губ располагается подголосовая полость (cavum infraglotticum). Слизистая оболочка ее вы- стлана мерцательным эпителием.

Мышцы гортани. В гортани различают три группы мышц: расширители, суживатели и длинные мышцы. Первые две группы действуют на отдельные хрящи гортани, а длинные мышцы смещают гортань в целом (рис. 42).

Рисунок 42 – Мышцы и связки гортани лошади:

А – гортань лошади с левой стороны (часть пластинки щитовидного хряща вырезана); Б – связки хрящей гор тани. 1 – надгортанный хрящ; 2 – пластинка щитовидного хряща; 3 – рожковый хрящ; 4 – пластинка кольце видного хряща; 5 – lig. cricoarythaenoideum (черпаловиднокольцевидная связка; 6 – тело щитовидного хря ща; 7 – lig. ventriculare (кармашковая связка); 8 – lig. vocale (голосовая связка); 9 – ventriculus laryngis lateralis; 10 – lig. thyreoepiglуtticum (щитовиднонадгортанная связка); 11 – m. ventricularis (кармашковая м.); 12 – дуж ка кольцевидного хряща; 13 – cartilago trachealis; 14 – proc. vocalis; 15 – гортанный рожок подъязычной ко сти; 16 – m. vocalis (голосовая м.); 17 – m. ceratohyoideus (рожковоподъязычная м.); 18 – m. hyothyreoideus (подъязычнощитовидная м.); 19 – m. crioarytnenoideus lateralis (кольцевидночерпаловидная боковая м.); 20 – m. cricothyreoideus (кольцевиднощитовидная м.); 21 – m. sterno thyreoideus; 22 – m. cricoarytaenoideus dorsalis (кольцевидночерпаловидная дорсальная м.); 23 – m. arytaenoideus transversus (черпаловидная по перечная м.); 24 – lig. cricotracheale (кольцевиднотрахеальная связка); 25 – lig. cricothyreoideum (кольцевид нощитовидная связка); а – щитовидная железа

Расширителей входа в гортань три: кольцевидночерпаловидная дорсальная мышца –

m. cricoarytenoideus dorsalis – парная, идет от мышечного отростка кольцевидного хряща на мы- шечный отросток черпаловидного хряща. Она поднимает черпаловидные хрящи, расширяет вход в гортань и напрягает голосовые связки.

Кольцевиднощитовидная мышца – m. cricothyroideus – парная, идет от наружной поверх- ности дуги кольцевидного хряща косо вперед и вверх; оканчивается на наружной поверхности пластинки щитовидного хряща, вдоль его каудального края. Она опускает щитовидный хрящ и тем самым расширяет вход в гортань и напрягает голосовые складки.

Подъязычнонадгортанная мышца – m. hyoepiglotticus – начинается от тела подъязычной кости и двумя головками оканчивается на надгортаннике. Оттягивает надгортанник вперед и расширяет вход в гортань после акта глотания.

Суживателей входа в гортань четыре: кольцевидночерпаловидная латеральная мышца –

-

cricoarytenoideus lateralis – парная, лежит медиально от пластинки щитовидного хряща. На- чинается на латеральной поверхности дуги кольцевидного хряща, идет вперед и вверх и окан- чивается на мышечном отростке черпаловидных хрящей. Опускает черпаловидный хрящ и, вращая голосовой отросток внутрь, расслабляет голосовые складки.

Голосовая мышца – m. vocalis – заложена в голосовой складке, направляется от голосового отростка на пластинку щитовидного хряща. расслабляет голосовые складки.

Желудочковая мышца – m. ventricularis – лежит впереди голосовых складок в желудочковой складке. Идет параллельно голосовой мышце и действует с ней одинаково.

Особенности. у свиньи и жвачных желудочковая мышца слита с голосовой.

Черпаловидная поперечная мышца – m. arytenoideus transversus – лежит дорсально поперек черпаловидных хрящей, между их мышечными отростками. Сокращаясь вместе с голосовой мышцей, расслабляет голосовые складки.

Мышц, действующих на гортань в целом, две: грудинощитовидная мышца (см. «Мышцы ту- ловища») оттягивает гортань назад после глотания, помогает мышцам, напрягающим голосо- вые складки; подъязычнощитовидная мышца – m. hyothyreoideus – подтягивает гортань вперед к подъязычной кости во время акта глотания.

Кровоснабжение – a. laryngea.

Нервы гортани: чувствительные – n. laryngeus cranialis; двигательные – n. laryngeus caudalis; а для кольцевиднощитовидной мышцы – n. laryngeus cranialis.

Трахея

Трахея, или дыхательное горло, – trachea – служит для проведения воздуха в легкие и об- ратно; это трубка, в стенках которой заложен хрящевой остов в виде незамкнутых колец из гиалинового хряща, поэтому просвет трахеи зияет. трахея простирается от гортани через всю шею в грудную полость, где над основанием сердца делится на два основных бронха. Место деления называется бифуркацией трахеи (bifurcatio tracheae). длина трахеи зависит от длины шеи, а отсюда различно и число колец, образующих ее остов, – от 32 (у свиньи) до 60 (у ло- шади).

Трахейные хрящи – cartilagines tracheales – соединяются друг с другом кольцевидными связками (ligg. annularia trachealia), а своими свободными концами входят составной частью в дорсальную перепончатую поверхность (facies membranaceus). Последняя образована коль- цевидными связками, скрепляющими концы трахейных хрящей, и трахейными мышцами (mm. tracheales), залегающими в дорсальной стенке трахеи под ее слизистой оболочкой. Она может активно суживать просвет трахеи, у человека почти на 1/4 (рис. 43).

Слизистая оболочка, выстилающая трахею внутри, покрыта мерцательным эпителием и содержит серозные, слизистые и смешанные трахейные железы (gll. tracheales). Подслизистый слой имеется между хрящами и в дорсальной стенке трахеи, где слизистая оболочка более под- вижна и собрана в продольные складки.

трахея прилежит вентрально к длинным мышцам головы и шеи, а также к пищеводу; сама она прикрыта вентрально грудиноголовной, грудинощитовидной и грудиноподъязычной мышцами. В грудной полости трахея располагается дорсально от сердца и снаружи покрыта серозной оболочкой (средостенными листками плевры).

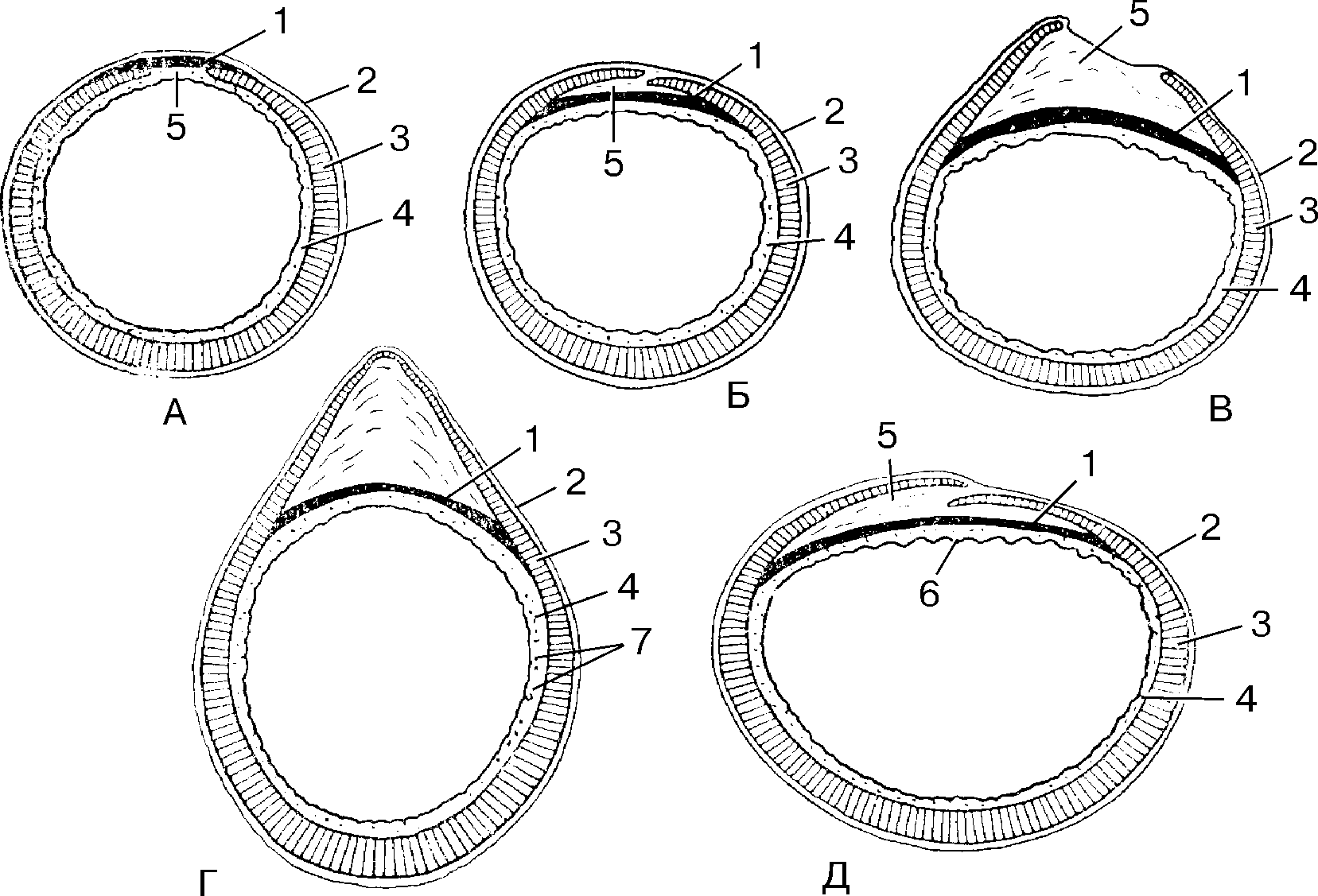

Рисунок 43 – Трахея:

А – собаки; Б – свиньи; В – овцы; Г – коровы; Д – лошади. 1 – поперечная м. трахеи; 2 – адвентиция, или се розная оболочка; 3 – трахейный хрящ; 4 – слизистая оболочка; 5 – поперечная связка трахеи; 6 – продольные складки слизистой оболочки; 7 – железы трахеи

Кровоснабжение – ветви a. carotis communis, a. bronchoesophagea.

Иннервация – n. vagus.

Особенности. у собаки трахея цилиндрическая. Бифуркация находится в плоскости 4-го ребра. Концы хрящей соприкасаются друг с другом; трахеальные мышцы проходят дорсально от хрящей.

у свиньи трахея цилиндрическая; хрящей 32 – 36; бифуркация лежит в плоскости 4 – 5-го ребра. до бифуркации от трахеи отделяется трахейный бронх (bronchus trachealis) для правой краниальной доли легкого. Концы хрящей заходят один на другой.

у рогатого скота трахея сжата с боков, дорсальный край ее заострен; диаметр равен 4 – 4,5 см. Хрящей 46 – 50. Бифуркация лежит в плоскости 5-го ребра. до бифуркации от тра- хеи отходит трахейный бронх для правой краниальной доли легкого.

у лошади трахея в поперечном сечении поперечноовальная, с диаметром 4 – 7 см; хряще- вых колец от 48 до 60. Бифуркация трахеи находится в плоскости 5 – 6-го ребра. Концы хрящей положены друг на друга.

легкие

Легкие – pulmones – основные органы дыхания, так как именно в них происходит газо- обмен между внешней средой и кровью. Они состоят из дыхательных путей и кровеносных сосудов, характеризуются альвеолярно-трубчатым строением. Основная трубка – бронх, мно- гократно ветвясь, достигает размеров мельчайших бронхов, заканчивающихся расширением – мельчайшим пузырьком, или альвеолой. Последние образуют паренхиму легкого, снабженную громадным количеством кровеносных сосудов, сплетающих густой капиллярной сетью каж- дую альвеолу. Все бронхи и альвеолы соединительной тканью объединяются в парный ком- пактный орган – правое и левое легкое (pulmo dexter et sinister). Правое легкое обычно больше левого, так как орган располагается справа и слева от сердца, а сердце смещено влево (рис. 44). легкие размещаются в грудной полости (рис. 34), вследствие чего орган как целое имеет форму

усеченного конуса с вогнутым (соответственно куполу диафрагмы) и косо поставленным осно- ванием (basis pulmonis) и противоположной ему верхушкой (apex pulmonis) в области первых ребер. Соответственно форме грудной клетки у данного вида животного легкие то более, то менее сдавлены с боков (коллатерально).

На каждом легком различают: выпуклую латеральную, или реберную, поверхность (facies costalis), прилежащую к ребрам; вогнутую, диафрагмальную (facies diaphragmatica), прилежа- щую к диафрагме; и медиальную (facies medialis), прилежащую к средостению. На ней выде- ляют следующие части: позвоночную (pars vertebralis), средостенную (pars mediastinalis), сер- дечное вдавливание (impressio cardiaca), аортальное вдавливание (impressio aortica), пищеводное вдавливание (impressio esophagea) и желоб задней полой вены (sulcus venae cavae caudalis).

дорсальный, тупой край легкого – margo dorsalis, s. margo obtusus – образован реберной и средостенной поверхностями, а каудально – реберной и диафрагмальной поверхностями, что позволяет его подразделить на margo ventralis et margo basalis.

Рисунок 44 – наружная (реберная) поверхность легких:

А – собаки (слева); Б – собаки (справа); В – коровы (слева – b и справа – а); Г – свиньи. 1 – trachea; 2 – lobus cranialis (pars cranialis); 2' – incisura cardiaca (сердечная вырезка); 2'' – lobus cranialis (pars caudalis); 3 – lobus medius (средняя доля правого легкого); 3' – каудальная междолевая щель; 4 – lobus caudalis; 5 – margo obtusus (тупой край); 6 – margo acutus (острый край); 7 – facies diaphragmatica (диафрагмальная поверх ность); 8 – lobus accessorius (добавочная доля правого легкого)

В каждом легком различают краниальную и каудальную доли – lobus cranialis et caudalis, – разделенные каудальной междолевой щелью (fissura interlobaris caudalis). Краниальная доля у всех животных, за исключением лошади, краниальной междолевой вырезкой подразделяется на краниальную и каудальную части (pars cranialis et pars caudalis). В правом легком выделяют среднюю и добавочную доли (lobus medius et accessorius). Степень выраженности долей каждого вида животных будет отличаться своими характерными особенностями. На средостенной по- верхности находятся сердечные вырезки правого и левого легкого (incisura cardiaca pulmonis dextri et sinistri) и ворота легкого (hilus pulmonis), через которые в орган входят главный бронх (bronchus principalis), легочная артерия (a. pulmonalis), располагающаяся латерально от бронха, и выходят легочные вены (vv. pulmonales), которые находятся вентрально от двух предыдущих. Все вместе они образуют корень легкого (radix pulmonis). С поверхности легкие покрыты легоч- ной плеврой (pleura pulmonis), переходящей на легкие со средостения.

Основной, или главный, бронх в каждом легком, в толще его тупого края, направляется кау- дально (рис. 45). Он разветвляется на более мелкие бронхи, формируя в целом бронхиальное дерево (arbor bronchialis).

Рисунок 45 – Бронхиальное дерево (с дорсальной поверхности):

А – собаки; Б – свиньи; В – коровы; Г – лошади. 1 – trachea; 2 – lobus cranialis (pars cranialis); 3 – lobus medius; 4 – lobus caudalis; 5 – lobus accessorius; 6 – bifurcatio tracheae (бифуркация трахеи); 7 – bronchus trachealis (трахейный бронх); 8 – bronchus magistralis (основной бронх); 9 – bronchus segmentalis (метамерные бронхи); 10 – In. bifurcationis (лимфатические узлы)

Наиболее крупные ветви основного бронха по одной вступают в краниальную, среднюю и добавочную доли (в правом легком) и по несколько метамерных бронхов (4 дорсальных и 4 вентральных) в каудальную долю легкого. Наиболее мелкие внутридольковые бронхи, или бронхиолы (bronchioli) диаметром около 1 мм, вступают в легочные дольки (lobuli pulmonis) и, разветвляясь в них, образуют альвеолярное дерево (arbor alveolaris), в котором и происходит га- зообмен (рис. 46). В дольке бронхиолы делятся на 20 – 30 коротких альвеолярных ходов (ductuli alveolares), заканчивающихся альвеолярными мешочками (sacculi alveolares), стенки которых образуют множество конечных пузырьков – альвеол, имеющих диаметр от 0,1 до 0,14 мм.

Все альвеолы, относящиеся к одному респираторному бронху, представляют структурную единицу легкого, первичную легочную дольку (lobuli pulmonis). Общее количество альвеол дости- гает у лошади 5000 млн, у человека 400 млн, у кошки 144 млн. таким образом, дыхательная по- верхность легочных альвеол может равняться у лошади 500 м2, у человека 100 м2, у кошки 7,2 м2. Строение основных бронхов такое же, как и трахеи: они состоят из хрящевого остова, вну-

три выстланы слизистой оболочкой, содержащей железы и покрытой мерцательным эпители- ем; снабжены гладкой мускулатурой.

По мере уменьшения диаметра бронхов хрящевые кольца становятся небольшими пла- стинками, которые затем в бронхиолах исчезают, объем гладкой мускулатуры бронхов увели- чивается. В наиболее тонких бронхах отсутствует и бронхиальная мускулатура; мерцательный эпителий заменяется кубическим, а в альвеолах – плоским респираторным эпителием, рас- полагающимся на тончайшей мембране.

Соединительная ткань легких, помимо коллагеновых, содержит значительное количество эластических волокон. По мере уменьшения диаметра бронхов количество соединительной ткани постепенно уменьшается; в конечном итоге она образует перегородки между дольками, а внутри долек разделяет альвеолярные ходы; на легочных же альвеолах сохраняется только тончайшая сеточка волокон.

Большое содержание эластических волокон придает легким эластичность, вследствие чего после вскрытия грудной полости они сильно (на 1/3) спадаются. Отсюда становится понятно, что легкие могут функционировать только при участии скелетных дыхательных мышц. Муску- латура в бронхах может регулировать интенсивность прохождения в них воздуха при дыхании. легкие, помимо легочных артерий, получают кровь из бронхиальной артерии (a. bronchalis),

которая сопровождает ветвления бронхов и питает их (рис. 46).

10

Рисунок 46 – Схема строения двух легочных долек (внизу долька вскрыта):

1 – ветвь легочной артерии; 2 – bronchus; 3 – лимфатические узелки; 4 – a. bronchialis (бронхиальная арте рия); 5 – ветвь легочной вены; 6 – bronchiolus terminalis (концевой бронх); 7 – bronchiolus respiratorius (ре спираторный бронх); 8 – ductus alveolaris (альвеолярный ход); 9 – alveolus (альвеoла); 10 – acinus (ацинус вскрытый); 11 – капиллярная сеть на альвеоле; 12 – lobulus pulmonalis (легочная долька)

легкие снабжены двигательными и секреторными нервами от n. vagus, в которых заложе- но большое число интерорецепторов и их проводников – чувствительных нервов. рецепторы болевой чувствительности отсутствуют.

Особенности. у собаки доли легкого отделяются глубокими вырезками, доходящими до основного бронха. дольки легких на поверхности легкого почти не выражены.

у свиньи и жвачных легкие имеют сходную форму и трахейный бронх. у свиньи легкие отличаются тем, что краниальная часть передней доли хотя и развита сильнее левой, но на лопасти не делится. ячеистый рисунок на поверхности легких выражен сильнее у жвачных, у которых правое легкое глубокими вырезками подразделяется на краниальную, среднюю и каудальную доли.

Относительная масса легких у свиньи составляет 0,85%, у крупных жвачных – 0,6% (у быка – 0,54%, у вола – 0,55%, у коровы – 0,65%) к массе тела.

у лошади каждое легкое разделено каудальной междолевой вырезкой на краниальную и каудальную доли. Поверхность легких гладкая; дольчатость не выражена. Главный бронх в са- мом начале отдает ветвь в краниальную часть краниальной доли. Относительная масса легкого составляет 1,43%.

у верблюда легкие небольших размеров и по долевому строению имеют много общего с таковыми лошади. Вентральный край у них значительно тоньше, чем у лошади, а добавочная доля представлена в виде небольшого заостренного отростка. Относительная масса легких у них равна 0,4%.