- •АнАтомия животных в двух томах

- •Ю.Ф. Юдичев, в.В. Дегтярев, а.Г. Гончаров

- •Оренбург Издательский центр огау

- •Спланхнология

- •Полости тела

- •Общие закономерности строения внутренних органов

- •Аппарат пищеварения

- •Фило- и онтогенез аппарата пищеварения

- •Отделы и органы аппарата пищеварения

- •Полость рта и ее органы

- •Пищевод

- •Желудок

- •Аппарат дыхания

- •Фило- и онтогенез органов дыхания

- •Нос и носовая полость

- •Гортань

- •Мочеполовой аппарат

- •Мочевые органы

- •Фило- и онтогенез органов мочеотделения

- •Мочеточник

- •Мочевой пузырь

- •Половые органы

- •Фило- и онтогенез органов размножения

- •ЖелеЗы ВнуТРенней СеКРеции

- •Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции

- •Фило- и онтогенез эндокринных желез

- •Общие принципы построения желез внутренней секреции

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Гипофиз

- •Ангиология Сердечно-сосудистая система

- •Филогенез сердечно-сосудистой системы

- •Онтогенез сердечно-сосудистой системы

- •Круги кровообращения

- •Кровообращение у взрослого животного

- •Строение сердца

- •Учение о сосудах – ангиология

- •Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов

- •Артериальные сосуды малого круга кровообращения

- •Артерии большого круга кровообращения

- •Дуга аорты и ее ветви

- •Венозные сосуды

- •Лимфатическая система

- •Фило- и онтогенез лимфатической системы

- •Лимфатические узлы домашних млекопитающих и их видовые особенности

- •Органы кровообразования и иммунной защиты организма

- •Общие принципы построения нервной системы

- •Развитие нервной системы

- •Центральный отдел нервной системы

- •Спинной мозг

- •Pucунок 163 – Paзвитие спинного мозга:

- •Головной мозг

- •Характеристика отделов головного мозга Ромбовидный мозг

- •Центральные проводящие пути нервной системы

- •Сосуды спинного мозга

- •Периферический отдел нервной системы

- •Строение периферического нерва

- •Закономерности хода и ветвления нервов

- •Спинномозговые нервы

- •Шейные нервы

- •Плечевое сплетение

- •Грудные нервы

- •Поясничные нервы

- •Крестцовые нервы

- •Хвостовые нервы

- •Черепные нервы

- •Вегетативная, или автономная, нервная система

- •Состав вегетативного отдела нервной системы

- •Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Центры парасимпатической части вегетативного отдела нервной системы, их нервные проводники и ганглии

- •Зрительный анализатор

- •Орган зрения

- •Статоакустический анализатор

- •Строение преддверноулиткового органа

- •Проводящие пути, подкорковые и корковые центры статоакустического и вестибулярного анализаторов

- •Орган обоняния

- •Орган вкуса

- •ОСоБенноСТи анаТоМии ДоМаШних пТиц

- •Скелетная мускулатура

- •Кожный покров

- •Аппарат пищеварения

- •Аппарат дыхания

- •Аппарат мочеотделения

- •Аппарат размножения

- •Органы кроволимфообращения

- •Органы внутренней секреции

- •Нервная система

- •СоДеРЖание

- •АНатОмИя живОтНыХ

- •460014, Г. Оренбург‚ ул. Челюскинцев‚ 18.

Аппарат дыхания

Особенностями аппарата дыхания у птиц являются: 1) малая величина и несложность построения носовой полости; 2) наличие в области бифуркации трахеи приспособления для издавания звука – певчей гортани; 3) незначительная величина и положение легких, бронхи которых сообщаются с полостями воздухоносных мешков.

Носовая полость. В каждой половине носовой полости птиц имеется по три хрящевых ра- ковины. лабиринта решетчатой кости у них нет. Обонятельный нерв ветвится в дорсальной раковине и носовой перегородке. В лобной кости у медианного угла глаза лежит пакет носовых желез – gl. nasalis, проток которых открывается в носовую полость. у кур вокруг ноздрей, при- крытых неподвижным носовым клапаном, расположен венчик щетинообразных перьев. у гу- сей и уток ноздри сквозные, находятся впереди носовой перегородки,

Гортань – larynx – лежит на дне глотки и открывается в нее узкой щелью, окруженной вен- чиком сосочков слизистой оболочки. Выстлана гортань мерцательным эпителием. Голосовой аппарат в ней отсутствует.

Остов гортани составляют черпаловидные и кольцевидные хрящи. Щитовидного хряща и надгортанника у птиц нет. Хрящи гортани имеют рано окостеневающие участки и построены довольно сложно. Они подвижны и управляются четырьмя парами специальных мышц горта- ни. Надгортанник заменяется поперечной складкой оболочки.

Трахея у птиц образована хрящевыми кольцами с округлым поперечноовальным сечени- ем. у старых гусей, уток кольца окостеневают. у птиц трахея длиннее шеи и потому, идя по ней, делает изгиб. Она подвижна и управляется двумя парными мышцами – m. ypsilotrachealis и

m. sternotrachealis. Слизистая оболочка трахеи богата железами альвеолярного типа.

В грудной полости в области бифуркации

расположен голосовой аппарат – певчая

гор- тань

–

syrinx.

s.

larynx

inferior

(рис. 242).

Представлена

она утолщенными

кольцами трахеи

– барабаном – tympanum,

мостиком, расположенным на месте деления

трахеи на два бронха,

А Б

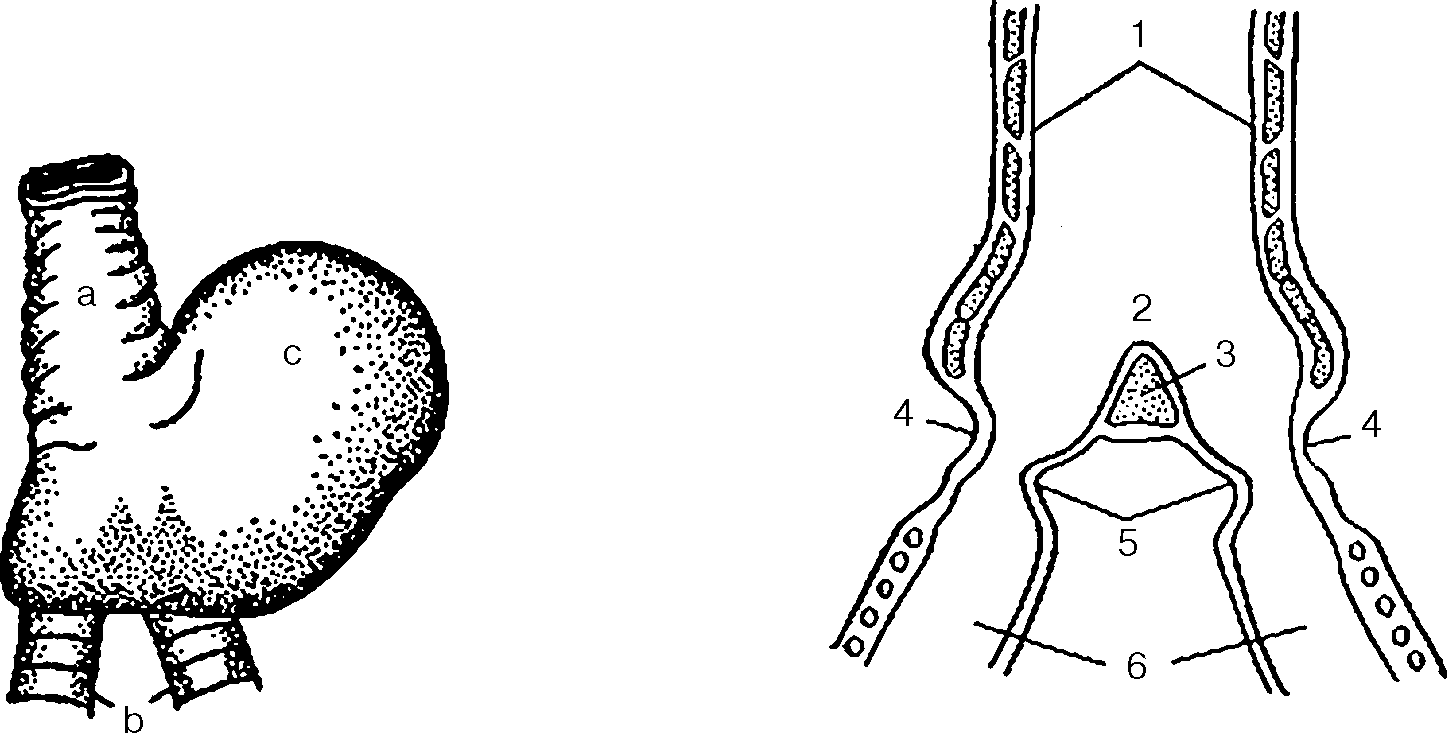

Рисунок 242 – певчая гортань птиц:

А – утки; Б – на разрезе (схема): 1 – трахея (а); 2 – барабанная полость (с – барабанный пузырь); 3 – мостик; 4 – наружная и 5 – внутренняя барабанные мембраны; 6 – бронхи (b)

и полулунной складкой на ней, а также ба- рабанными перепонками, связывающими барабан с первыми кольцами бронхов. Бара- банные перепонки как бы заменяют голосо- вые связки гортани. у певчих птиц есть даже специальные мышцы, действующие на эти мембраны.

у селезня с левой стороны трахеи отме- чают особый костный барабанный пузырь – резонатор – bulla tympaniformis.

Легкие построены очень своеобразно, небольшие по объему, ярко-розового цвета. Они как бы вдавливаются в углубление между позвоночником и позвоночными окончания- ми ребер, располагаясь от 1-го ребра до почки (рис. 243).

Главный бронх каждого легкого откры- вается в парный брюшной воздухоносный ме- шок – saсcus abdominalis. От главного бронха идут дорсальные наружные (в воздухоносные мешки) и вентральные внутренние (ветвят- ся в пределах легкого) интра- и экстраброн- хи, соединяющиеся между собой мелкими парабронхами, ведущими в респираторные участки легких. Экстрабронхи участвуют в образовании очень тонкостенных воздухо- носных мешков – выпячивание слизистой и серозной оболочек. Слизистая оболочка их покрыта мерцательным эпителием, переходя- щим в каудальной части в плоский. В сероз- ной оболочке отмечают соединительноткан- ные волокна. у всех воздухоносных мешков (кроме шейных) около входного отверстия располагается выходное, ведущее в выходя- щий бронх, который разветвляется в легком и соединяется с парабронхами вентральной системы легкого.

Имеются данные о том, что в устье возду- хоносного бронха есть клапан, или сфинктер, закрывающийся при вдохе и открывающийся при выдохе. Из этого следует, что воздухо- носные мешки не конечный пункт главного

Рисунок 243 – Схема легких и воздухоносных мешков птиц:

1

–

межключичный

мешок;

2

–

подмышечные

дивер

тикулы;

3

–

ход

в

плечевую

кость;

4

–

шейные

меш

ки;

5

–

краниальные

грудные

мешки;

6

–

каудальные

грудные

мешки;

7

–

брюшные

мешки;

8

–

легкие:

9

–

медиальные

края

легких;

10

–

преддверие

главного

бронха с отверстиями во вторичные

бронхи; 11 – эктобронх

в

брюшные

мешки;

12

–

мешковыи

бронх

каудальных

грудных

мешков;

13

–

мешковый

бронх

брюшных

мешков

бронха, а большое расширение (гигантская альвеола) на пути сложного кольцевого бронхиаль-

ного разветвления.

у птиц различают четыре парных и один непарный воздухоносный мешок: 1) парные воз- духоносные шейные мешки расположены под трахеей и пищеводом – пневматизируют шей- ные грудные позвонки и ребра; 2) парные краниальные грудные мешки лежат под легкими;

3) парные каудальные грудные мешки прилежат к печени, желудку, кишечнику; 4) парные брюшные мешки – самые крупные – расположены в задней части тела на кишечнике, они имеют ряд дивертикулов, через которые пневматизируются поясничные и крестцовые позвон- ки, кости таза и бедра; 5) непарный межключичный мешок состоит из двух частей: а) внутри- грудинная лежит между ключицами и охватывает сердце; б) внегрудная образует целый ряд дивертикулов; один из них называется подмышечным и сообщается с полостями плечевых костей. Межключичный мешок выполняет очень важную роль мехов, заменяющих движение грудной клетки при полете.

Значение воздухоносных мешков разнообразно. Прежде всего они участвуют в газообме- не. Воздух поступает в легкие не только при вдохе, но и при выдохе; в данном случае он входит в легкие из каудальных воздухоносных мешков. Благодаря этому окислительные процессы в организме могут протекать весьма интенсивно. Одновременно при такой системе циркуляции воздуха выделяется большое количество тепла (температура у птиц выше, чем у млекопитаю- щих). Кроме того, воздухоносные мешки у водоплавающих облегчают тело птицы и дают воз- можность долго пребывать под водой в поисках пищи.

Благодаря воздухоносным мешкам при издавании звука усиливается воздушная струя во время выдоха. давление заполненных воздухом мешков на клоаку способствует её опорожне- нию. Во время работы крыльями при полете, когда вырабатывается большое количество тепла, воздухоносные мешки способствуют охлаждению тела, как бы компенсируя отсутствие у птиц кожных желез; создается своеобразная вентиляционная система, предохраняющая тело от пе- регрева. у некоторых диких птиц (аист, гагара) около хвоста имеются еще задние туловищные воздухоносные мешки.